Suis né dans le ventre d’une langue

Concerto pour piano et orchestre No. 5 in F mineur, BWV 1056: II. Largo

Johann Sebastian Bach

Columbia Symphony

Glenn Gould

Suis né dans le ventre d’une langue. Ne me souviens de rien, ni de l’instant ni du passage de celui de ma mère à ce ventre-là, rien. Je regarde par la fenêtre de la bibliothèque défiler le paysage, ce à côté de quoi j’ai passé en coup de vent ce matin-là.

Dans ce ventre-là, quelqu’un a crié la petite enfance, bégayé l’adolescence, parlé, parlé. Parlé avant qu’une voix venue de je ne sais où, l’oblige à se taire. Je suis allé visiter alors les recoins des langues mortes qui sont comme des portes entrouvertes sur nos négligences, je lève la tête aujourd’hui et regarde par la fenêtre le vieux verger qui jamais ne m’a fait faux bond.

Ne suis jamais parvenu à m’installer dans une autre langue, me suis attardé dans la mienne, pour ne pas la trahir peut-être, ou ne pas l’oublier. Je suis resté en arrière, dans ce coin de pays, inquiet à l’idée de me retrouver loin de chez moi sans passe-partout, pierre lourde dans l’ombre de celui ou celle que j’aurais accompagné et du pays qui m’aurait accueilli, un goût d’assisté sous le palais, les épaules dociles de l’enfant sage qui aurait voulu rentrer à la maison.

Les rares fois où je me suis aventuré loin d’ici, chez eux, c’est dans ma langue qu’ils m’ont accueilli à leur table, chez moi chez eux, avec le sentiment désagréable d’occuper leur maison. Si bien que je n’ai guère voyagé, franchi aucun océan. Quelques fleuves, le Tage près de Cascais, le Tibre à Ostie, la Trave à Lübeck, le Danube à Vienne. C’est tout, tandis que d’autres bivouaquaient sur les terres de l’Anglais ou de l’Espagnol, jonglaient avec le suédois et le portugais, allaient et venaient comme des pendulaires sur le tablier d’un pont polyglotte, dans des mondes qui se croisent mais ne se touchent pas.

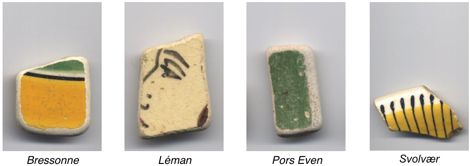

Alors je reste, rêve, me contente d’un jardin étroit, des bois de hêtres et de sapins, des voix qu’on y entend. Y marche en ne m’éloignant que peu, ou à une vitesse qui me permet de ne rien brusquer et d’accéder mine de rien à une autre langue, celle de mon voisin, de proche en proche, sans heurt. L’histoire qu’on raconte à propos de Friedrich Heinze de Rendsburg, je l’ai faite mienne.

De n’avoir jamais disposé d’une langue autre que celle dans laquelle je suis né m’y a retenu, corps-langue dans laquelle je me suis enfoncé, perdu et reperdu avant de pouvoir sortir la tête, non pas par les côtés mais par l’autre bout, en passant par les fonds.

Ne pas dételer avant que ça se desserre, en n’usant que d’une seule main, par secousses et mouvements du poignet, car manque l’autre langue, celle qui m’aurait permis de sectionner ou dénouer les noeuds de la première. Avec, main droite, la gauche qui fouille le ventre de la terre. Marcher aussi longtemps que le silence qui pousse dessous la langue et les choses ne leur a pas permis de mêler leurs eaux. Je voudrais les faire entendre tous les trois, mais souvent l’un d’eux manque.

Je veux sortir du ventre de ma langue, livre bataille avec de l’encre et un bambou, par les fonds où scintille ce qui nous fait vivre et sur lequel sont nées les architectures de nos langues.

Disposer d’une autre langue m’aurait permis de faire halte, reprendre un peu d’air, trouver des appuis et des relais, avoir quelque chose à quoi m’accrocher. Au lieu de cela j’ai dû faire de ma propre langue une autre langue, suis devenu celui qui écrit et celui qui lit, poussant la ligne d’horizon aussi loin qu’il se peut, jusqu’à espérer toucher à l’ensemble simple et transparent de ce qui est, la mer et ses vaisseaux, le nom et le verbe, les maigres moyens de la langue, les prépositions qui racontent notre intimité et la négation notre insuffisance, le jeu des surbordinations et des connexions, quelques enclaves, guère plus.

Aiguiser les bords de la langue, la court-circuiter, réveiller ses morts, la tordre délicatement et dégager l’escalier à vis par où nous parvient l’écho de son mystère.

Le pont n’est qu’un raccourci. Et la vitesse ne nous aide pas en la matière Nous avançons sans bien savoir, faisons de la lumière avec de la nuit dans la nuit, comme la taupe : s’enfoncer, ressortir et replonger, ouvrir une voie, travailler une passe en évitant tout coup d’état.

Deux langues dans la même langue, celle qui vous porte et vous emporte, celle sur laquelle la première se penche. Avant qu’elles n’échangent leur place, sans jamais pourtant savoir sur le dos de laquelle celui qui est voyage ou demeure.

Un peu d’eau et un rais de lumière suffisent à lever le linceul qui recouvre le monde. Il respire, je devine ce à côté de quoi j’ai passé au jour de ma naissance, en coup de vent, sans être en mesure de le retenir, là où je retournerai, sans me retourner, dans le ventre mou de la terre.

La même langue deux fois, sans quoi personne n’aurait peint d’aurochs dans la grotte Chauvet, n’aurait mis du bleu dessous le ciel, ou suivi du bout des doigts le milan qui tourne, tourne tourne, immobile au-dessus du vieux verger.

Jean Prod’hom

Publié le 5 novembre 2014 dans le cadre du projet des vases communicants chez Justine Neubach (Silencieuse.net)

"Que signifie ce nuage ?" | Justine Neubach

Il n’y a rien, dans ma mémoire, qui précède le français. Le français est à ma racine. Il est l’emporte-pièce qui a tranché ma pâte à monde. Il a fondé mon décor. « Je » m’est devenu une seconde peau, « tu » s’est modelé à l’Autre, et entre ces pôles, progressivement, des mots de plus en plus nombreux ont mis le réel en morceaux.

Le français a été, pour longtemps, ma lucarne – la seule. Soit j'acceptais de regarder français, soit il fallait fermer les yeux. Aucune alternative, sinon une façon enfantine de chantonner sans mots, en enchaînant au hasard des sons que les adultes taxaient de « charabia » tout en me mettant à l'écart. Tenter de s'échapper de la reine langue française, c'était aussi cela : tomber en charabia, risquer de n'être plus prise au sérieux, à peine entendue.

Très tôt, ainsi, je me suis résolue à classer le non-français au rayon des bruissements du monde. Le russe y côtoyait le frisson des herbes sous la brise, l’anglais était tout proche d’un gloussement de ruisseau, d’autres langues sifflaient, chuintaient, couinaient, chantaient ; certaines auraient pu être des langues de prairies ; d’autres, des voix pour l’explosion ; il y avait des langues qui s’écoutaient comme la mer dans un coquillage et d’autres, proches, rêches, gutturales, langues remontées des mines, les visages noircis, le regard luisant.

Toute langue étrangère participait d'un univers crypté, aux prises avec l'émotion – univers qu'il convenait de ne pas trop interroger. Il ne fallait pas demander « que veut dire jak ten czas leci ? » ; ce m’eût été l’équivalent d’un « que signifie ce nuage ? »

Plus âgée, par la force des choses, j’ai appris l’anglais. J’y ai travaillé à regret, comme on se jette à la rue par grand froid. Les cours d’anglais m’étaient dépourvus d’abris. Parcourus d’ombres. J’apprenais brutalement qu’il y a dans l’anglais quelque chose de plus qu’un ruisseau qui rit. Des phrases gonflées d’un sens qu’elles refusaient de me livrer dansaient devant mes yeux. La Langue Etrangère s’était détachée du continent des bruits. Elle devenait énigme, clef des regards complices qui s’échangeaient autour de moi sans que je ne sache à quel sujet. Elle me barrait la route avec une sévérité de porte celée.

Et puis il y a ces craintes qui nous viennent, enfant, quand on n'a pas encore touché à d'autres langues et que soudain, l’anglais passe nos lèvres. « Peut-on oublier le français ? » – « Qui je suis quand I am ? »

J’eus d’abord peur de cette langue. Peur de ne pas la savoir et peur de la savoir. Peur de ce qu’elle m’avait toujours caché – intonations, expressions, perspectives – et peur de me perdre en la découvrant.

Lentement, la peur a cédé. Ce sont des gens que l’on rencontre. Ce sont d’autres langues que l’anglais qui entrent en jeu, consolatrices. L’allemand par exemple. Le besoin de savoir l’allemand pour lire de la philosophie. Puis l’envie de connaître une autre poésie, allemande. L’apprentissage émerveillé. Les insuffisances du je suis révélées par l’ich bin.

Alors j’ai ouvert la lucarne. J’ai posé un pied hors de France.

Dehors, le monde est fou. Il fait mine de se plier docilement aux exigences de chaque langue. Il se comporte comme une eau fuyante à laquelle on tenterait d’assigner une forme en la faisant passer de récipient en récipient. Mais sa forme, la vraie, qui la connaît ? Pourquoi devrait-il en avoir ?

Celui qui aime les langues le sait : passer de l’une à l’autre, c’est tout à coup se renverser pour marcher sur les mains. Du français à l’anglais, ma voix change, ma posture subjective aussi, mon rapport à l’action.

Juger qu’il faut savoir une autre langue que la maternelle pour avoir doublement prise sur le monde est une erreur, je crois. La langue agit à un niveau tout autre. On se sent travaillé intimement par elle. Au départ, la langue doit être une nécessité. Ensuite, elle devient ce qu’on veut : outil d’analyse, poésie, cri salvateur, vraiment n’importe quoi. Mais pas la vérité. Car la langue est d’une insouciance… Elle passe en sifflotant à côté des « vérités vraies ».

Justine Neubach

Justine Neubach fait entendre sur l’internet une voix singulière et exigeante. Je suis heureux qu’elle ait accepté de rejoindre lesmarges.net et de m’accueillir chez elle, sur son site Silencieuse.net, : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et les autres vases communicants de ce mois de décembre, c’est ici.

Merci à Angèle Casanova et à Brigitte Célérier pour la gestion de cette belle entreprise.

On n’en sort pas

On n’en sort pas, le réel est hors d’atteinte, inutile de vouloir trop s’en approcher. Ni espérer pouvoir s’en extraire. Être bien accompagné et accompagner, c’est ce qu’on peut faire de mieux.

Lorsqu’il fait soleil et que la neige demeure sur les flancs de Brenleire et Folliéran, je fais halte dans la véranda où trois chaises entourent une table ronde, y suis à cette occasion pas loin de moi-même. Ce compagnonnage dure une petite heure et c’est bon. On se réconcilie, on parle un peu, en ne bougeant les lèvres qu’à peine, tandis qu’une guêpe ou un bourdon s’acharne contre la vitre. Celui qui est en moi lâche un peu de sa surveillance, je veille de mon côté à ne pas m’enflammer à son insu, on se modère. Il me tance une dernière fois, pour rire, avant de laisser la bride sur mon cou. On s’abandonne les mains croisées, le dedans et le dehors se serrent la main.

Aucune ombre, les écharpes d’inquiétude qui s’accrochaient à mes talons traînent sur le carrelage de la cuisine et l’hiver qui s’est levé cette nuit fait son oeuvre sur les sommets enneigés. Me voici coupé du dedans et à l’abri du dehors, désorienté, sans rien à faire d’autre que tendre l’oreille et fermer les yeux, comme les paysans d’hier qui prenaient un peu de bon temps sous le couvert de la mécanique à l’arrivée des mauvais jours : les champs étaient labourés, les pommes de terre rentrées, la bise pas encore levée.

Les lauriers sont à l’abri, des feuilles multicolores jonchent la plate-bande, l’orange des roses jauni d’or. Le soleil entre à l'horizontale, pas de travail en vue, il y a bien assez à faire tous les deux réunis. Faire se rapprocher nos deux voix de soi-même jusqu’à ce qu’elles ne s’étonnent plus l’une de l’autre, se confondent. Silence. Il n’y a en réalité pas grand chose, un phrasé ponctué de simples, je devine une danse immobile et transparente. Pas surpris de ma présence. Si nous ne nous perdons pas de temps en temps l’un dans l’autre, nous sommes perdus.

Derrière les vitres piquées par le mauvais temps, les événements qui se succédaient au pas de charge s’enlisent. On reste tous les deux en arrière avec un panier de pommes cueillies tout à l’heure, une tèche de bois, une jardinière. Il y a vraiment de belles prisons. Le silence descend l’échelle et nous soulève, le peu que je suis encore se défait et devient toujours moins, jusqu’à disparaître, vide et sans horloge. Ne pas bouger, le moindre geste détruirait tout.

Peut-on dire autre chose que ce qu'on sait obscurément. Écrire dépasse de beaucoup ce qu'on est, sans qu'on soit capable jamais de mettre la main dessus. Mais il nous tire, rend meilleur, purifie ce qui reste en retrait, nous aide à trouver l’invisible axe de notre être au monde.

De là où tu es, vois-tu ce dont je te parle, de ce détour à l'occasion duquel on se perd au plus lointain de ce qui est, de cet asile que je caresse parfois du bout des doigts, à deux pas d’une mélancolie qu’il me faut bien concéder au moment de quitter les lieux. Mais rejoindre le train du monde ne constitue plus une défaite.

Nous vivons dans une boîte transparente où rien n’entre ni ne sort, mais où chaque chose fleurit, lentement, chacune pour soi au midi des autres. On n’en sort pas et j’y retournerai.

Jean Prod’hom

Publié le 1 novembre 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez Virginie Gautier (Carnet des Départs)

Le réel est hors d’atteinte | Virginie Gautier

Le réel est hors d’atteinte, n’aura jamais la précision d’une miniature.

Petite image d’enfance. Garder le vague, fermer la main. Déployer des sortes d’antennes.

Voir à peine.

Une vague fantôme déferle. J’aperçois au travers la lumière du soleil et quantité de bulles. Elles me remontent dans le corps. Elles me remontent dans la bouche. Je vais parler par l’eau qui monte, moi que le réel submerge. Sur les Amers, les Brisants, parler par l’eau. Dans l’ourlet de la vague, en flots. Dans l’écume.

(si je flottais dans ses rouleaux les cheveux comme une algue le corps noyé alors je serais le réel hors d’atteinte)

Tout est allongement.

Je recule d’un pas, de deux puis trois. J’attends entre les grunes à marée descendue que la mer me revienne plus douce. Je pêche mes mots près d’une barque. Près d’une barque je pêche le réel hors d’atteinte, je ne remonte rien, reviens seulement avec l’odeur de l’eau.

(vaguement vaseuse)

L’hypnotique ressassement du réel hors d’atteinte. Je reste dehors avec ma miniature. Petite image d’enfance faite de couleurs fines dissoutes dans le songe. Une vague fantôme déferle. Je parle avec la mer. Je la tiens à distance.

Virginie Gautier

« Qu’on y oeuvre par le milieu », c’est à Virginie Gautier que je le dois. Où qu’on soit. Insoumissions, intérieurs, extérieurs ou miniatures, côté cour ou côté jardin. Ouvrez son Carnet des Départs.

Je la remercie ici de m’accueillir là-bas, dans le cadre du projet des vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre. Et d’autres vases communicants ce mois-ci, inventoriés là. Un grand merci à Brigitte Célérier.

Cette route sur la carte il n’y avait rien au-delà

Chaque communauté du canton de Vaud a dessiné sur son territoire, dès 1812, un espace clos et fermé pour enterrer ses morts à respectable distance des habitations. Tandis que les villages et les campagnes se métamorphosaient tout au long des XIXe et XXe siècles, les cimetières ont été l’un des points fixes des communautés. Ces constructions d’un séjour pour les morts au voisinage des vivants ne me lassent pas et m’invitent à me pencher, comme un primitif, sur mes rapports avec la mort, en-deçà de mes croyances et de mes voeux seconds, à même les manières de vivre et les silences des anciens auxquels chacun obéit qu’il le veuille ou non en marchant. Au notaire qui assure l’ordonnance des successions et des partages, j’ai voulu conter ici une ou deux choses habitées par une temporalité qui ne se partage pas en minutes.

On dit que la mort n’en fait qu’à sa tête, façon de dire, la mort c’est d’abord un coup de tonnerre de l’autre côté du langage, un éclair sur lequel l’imagination bute. A vrai dire, mort ne veut pas dire grand chose, les morts si, ils constituent l’avant-garde des vivants et font écran à l’inconcevable. Que ferions-nous sans eux ? Les morts sont les alliés des vivants contre la mort, celle-ci est intraitable, mais il est possible de s’arranger avec ceux-là. Inutile de les interroger là-dessus, ils ne répondront pas. Les vivants qui ont signé les premiers traités sont nos ancêtres, on les rejoindra sous peu, c’est avec nous que ceux qui viendront ensuite auront alors à traiter.

On peut entrer dans un cimetière mais il est impossible d’aller au-delà, il n’y a pas d’au-delà du cimetière. C’est comme un seuil, un pas de plus et on n’en reviendrait pas. Les cimetières sont de véritables forts qui nous gardent du noir de l’outre-tombe.

C’est dire que les morts sont du côté des vivants. On vit avec la mort mais ce sont nos morts qui nous la rappellent. Impossible de la déloger du monde des vivants, mais impossible de la laisser faire à sa tête. Le cimetière est le lieu des morts placés-là pour montrer du doigt ce qui n’a pas de nom, au-delà duquel il n’y a précisément rien. Le cimetière indique le lieu au-delà duquel il ne convient pas de s’aventurer. Tout simplement parce que l’au-delà se définit par cette impossibilité-là.

Le cimetière est un un incident topologique dans lequel les morts font les morts. S’ils n’étaient pas là ils seraient ailleurs. Salutaire qu’ils ne prennent pas toute la place, interdit d’en sortir. Supposons un instant le retour d’un mort, bien mort, personne n’en veut, n’est-ce pas ? Disons d’emblée qu’un mort qui reviendrait n’est pas un mort, un mort ça ne revient pas.

Il ne faut pas se méprendre, le cimetière n’est pas un amer indiquant un danger. De danger il n’y a pas, rien dans les fosses ou si peu, personne n’est dupe. Le cimetière est une bouée à laquelle les vivants s’amarrent, reliée par un filin à un corps-mort, le chemin du cimetière est cette amarre. La communauté est attachée au séjour des morts comme à un corps-mort, empêchant qu’elle s’abandonne au vent et se perde au large. Le chemin qui mène au cimetière et qui en revient est le canal qui maintient tendu le dialogue des vivants et des morts. C’est en conduisant les morts au cimetière qu’il se retend et qu’on s’assure de sa solidité.

Chez les morts ça bouge mais bien moins que sur la mer, ça bouge à cause du roulement et des désaffectations partielles qui évitent une croissance démographique incontrôlable des morts. C’est dire que les morts meurent une seconde fois lorsqu’ils rejoignent la communauté des ancêtres qui n’ont plus de nom. A la communauté des vivants répond donc celles des anciens, bien plus nombreux que les vivants. On aurait pu faire avec un plus petit espace encore, mais il en faut un pour abriter le laboratoire de nos alchimies. Sans l’alchimie que les vivants font subir aux morts, on ne survivrait pas, tout serait confusion. Mourir n’est pas exclusivement l’affaire des morts, c’est aussi l’affaire des vivants, les mort l’ignorent, mais nous savons-nous que nous sommes vivants ?

La vieille était assise sur le banc, je la connaissais bien depuis qu’on se croisait sur le chemin des Tailles et qu’on s’entretenait de choses et d’autres. Ce jour-là elle m’avait parlé du cimetière près duquel nous étions, de la mort qui la guettait et de ceux qu’elle allait bientôt rejoindre. Elle avait vécu toute sa vie à Pra Massin au Cachet-dessus. Je l’avais écoutée avec attention, elle parlait lentement avec du silence tout autour. Ce jour-là, j’ai mieux compris pourquoi il convenait de faire une place aux morts. Sitôt rentré j’ai rédigé quelques notes, on s’est revus plusieurs fois, elle parlait de moins en moins. Elle disait en plaisantant qu’elle ne voulait pas qu’on s’attache trop, puisqu’il allait falloir qu’on se détache. J’ai repris ces notes il y a quelques jours pour donner une forme à ce que j’avais cru comprendre, cette paix un peu effarée que les silences et les mots simples de cette vieille dame m’avaient procurée en m’obligeant à revenir sur l’inconcevable. Aujourd’hui la vieille est morte, son cadavre est derrière le mur du cimetière contre lequel est appuyé le banc sur lequel je suis assis, je regarde tout autour le village et Cachet-dessus, la route qui y conduit et le segment qui s’en sépare pour remonter jusqu’ici. Je vais mieux, j’ai parlé de la mort, des morts surtout, il le fallait. La vieille de Pra Massin est bien vivante en arrière de moi, c’est un peu elle qui parle, nos voix se mêlent, me pousse à aller de l’avant et à risquer ces mots, je suis un tard venu.

Depuis le temps, c’est comme si je voyais les choses de loin et d’en haut, mais aussi à ras de terre avec la tête qui se défait. Me reste accroché je ne sais ni où ni comment ce que je tiens des miens qui se faisaient entendre sans trop en dire sur les pas de porte, d’étage à étage ou par la fenêtre. On ne parlait pas tellement de nos affaires avec les morts, mais elles étaient là, bien là, et on faisait ce qu’il fallait en s’aidant, simplement, en faisant comme on a toujours fait. Mais ce que tout le monde savait sans avoir besoin de le dire, c’est que pour continuer à vivre, il fallait bien les mettre quelque part nos morts, pas n’importe où, ils nous en auraient voulu, et un mort qui vous en veut c’est comme un ongle incarné, ou une maladie chronique, il ne vous lâche pas.

Je viens de temps en temps jusqu’ici, je regarde le village et Cachet-dessus. Tout ce qu’on voit aux alentours, c’est eux qui l’ont fait, c’est le travail de nos morts bien vivants encore, si on regarde bien on reconnait leurs visages. Ce sont eux aussi qui nous ont faits et qui continuent à nous faire, mais il fallait qu’ils meurent pour qu’on mette le pied à l’étrier, sinon c’est nous qui serions morts d’abord, eux ensuite et la mort aurait gagné la partie. Quand je monte ici, je fais un tour parmi les tombes, enlève quelques mauvais herbes. Je souris aussi à la vue des pierres tombales, des arrangements floraux, de l’abandon parfois, ça a fini par leur ressembler. Je ne leur parle pas, mais je pense comme je l’ai toujours fait, avec eux à mes côtés. Je sais qu’ils sont morts, mais ça ne m’empêche pas de vivre avec eux, c’est-à-dire avec leur absence.

Sur le moment c’est incompréhensible, si impensable que parfois ça dure plusieurs jours, plusieurs mois. La mort du mort c’est pour le vivant comme une mort pointée, un impensable qui peut se prolonger indéfiniment. Les vivants doivent à leur tour faire mourir celui qui est mort et retenir ce qui est vivant, c’est de l’alchimie, c’est plus long que de mourir soi-même et laisser faire les autres, il faut du temps. Et faire les gestes justes pour ne pas succomber à l’effroi et trouver une réplique l’inconcevable. Non pas s’y résigner mais y répondre. Dans nos villages, aller au cimetière, y déposer nos morts, en revenir, c’était notre réplique. Nos cimetières sont juste à la distance qu’il faut, à pied s’entend, ni trop loin ni trop près, à la distance juste.

Quand quelqu’un mourait au village personne ne faisait le mariole, les croyants, les catholiques, les agrariens, les socialistes, les radicaux, on montait tous le chemin du cimetière côté à côté, il ne serait jamais venu à l’idée de quiconque de mettre tout ça en cupesse, sans compter que personne n’aurait su exactement où glisser le levier, le jour de l’enterrement, ce que pensait chacun n’avait aucune espèce d’importance, on partait de l’église, ou parfois du domicile de celui qui était mort et on le portait jusqu’au cimetière. On faisait la plupart du temps le voyage en deux fois, du domicile du mort à l’église, de l’église au cimetière, avec le cercueil à bout de bras, il tanguait à l’avant du cortège comme une barque. Le dernier bout, c’est le chemin du cimetière, tous nos morts passaient par là, qu’ils viennent du village ou de Cachet-dessus. Pour les gens de passage qui demandaient où se trouvait le cimetière, on disait à l’entrée du village, pour nous je crois qu’il a toujours été à la sortie.

On le déposait dans la fosse, le pasteur disait quelques mots, personne ne l’écoutait. Mais personne ne lui en voulait, parler c’était sa manière à lui de se taire. Ce qui se passait n’avait rien à voir avec ce que chacun d’entre nous croyait. Il s’agissait d’abord de se débarrasser de ce corps, de rendre à la terre ses parties lourdes, quant aux parties subtiles qu’on allait rapatrier, on devinait qu’elles se mêlaient déjà aux nôtres. On revenait au village par petites ou grosses grappes avec l’assurance que le mort était bien mort et qu’il ne reviendrait pas. Le chemin qui nous ramenait ne charriait pas les mêmes choses à l’aller qu’au retour. On ne redescendait pas le chemin sans rien, mais avec quelque chose, quelque chose en creux, qui ne tenait pas dans une boîte, quelque chose qui ne prenait pas de place dans nos mains vides.

Le cortège était un vrai tambour de machine à laver, le cortège bougeait dans tous les sens, le drap délicat était à l’avant, à l’arrière c’était plus raide, mais c’est ceux de l’arrière qui poussaient ceux de l’avant. Je crois, si on met à part le premier rang du cortège, le gros de la communauté portait dans son coeur ces journées, on était tous ensemble, les travaux s’interrompaient dans le village, on aurait dit que l’horloge du clocher n’avait plus ni grande ni petite aiguilles, à l’arrière ça causait, aussi bien de ce que le mort avait emporté que de ce qu’on allait retenir et ramener.

Il y avait dans l’air quelque chose qui nous rendait modestes et radieux, l’air luimême peut-être qui circulait entre nous, la place que le mort nous avait laissée et qui se multipliait tout autour. Ce n’est pas qu’on tournait ou dansait autour de ce vide qu’il nous avait laissé comme autour d’un arbre de mai, ce n’était pas un vide, mais du vide, du vide qui se distribuait en chaque point de l’espace, comme du temps qu’on ne compterait pas. Il y en avait partout et pour tout le monde, on levait alors la tête dans le ciel et on voyait ce rien de lui qui vivait en dedans de nous, même mort. Rien besoin de croire.

L’air frissonnait, aucun de nous n’était exactement là où les autres l’attendaient, quelque chose de nouveau nous obligeait à reconsidérer notre place. Il y avait du jeu entre les choses, dans notre tête aussi. On débordait de notre niche habituelle, on cédait notre place comme au jeu du taquin. On apercevait aux alentours l’invisible vitalité du défunt, son visage éclaté, partout sa présence. Nos ancêtres délivrés de la pesanteur dansaient eux aussi, j’ai la chose devant les yeux. Notre ciment était fait du vide laissé par le mort, ça n’étriquait pas, c’était invisible et ça portait. Certains se disaient à l’intérieur d’eux-mêmes que de rejoindre le monde des morts, c’était faire une fois quelque chose de bien pour les autres, et ils avaient moins peur. Ça ne consolait pas, mais ça montrait qu’il y avait quelque chose qui nous dépassait de tous les côtés. Et c’est l’un des nôtres qui nous le montrait, sans qu’il le veuille, en quittant sa place parmi les vivants et en rejoignant le lieu où ceux qui l’avaient précédé l’attendaient. On disait parfois en plaisantant que si le mort avait été là, il aurait regretté de ne pas être de la partie.

Le vide que fait un mort c’est quelque chose qui se répercute jusqu’au ciel, comme un caillou jeté dans l’eau qui coulerait à pic, mais dont les effets se prolongeraient à l’infini. Il y a juste le caillou qui ne bouge pas, il s’est détaché de notre communauté, mais il vient en retour écarter les limite de la vie, repousser la mort et donner un peu de place à nos travaux et à nos jours.

Ce sont les morts qui nous ont faits, nous font et nous défont, c’est le grand jeu des générations, des héritages sans testament et de la vicariance tracé à même le sol et dans l’ordinaire de nos jours, auquel des générations se sont conformées sans qu’il ne soit écrit quoi que ce soit à son propos. C’est l’écriture d’avant l’écriture, l’égale de ces semainiers dont personne ne songe à discuter le nombre de tiroirs. Mais qui est devant ? Qui était avant nous ? Qui est à l’avant de nous ? La vieille de Pra Massin n’a jamais rien regretté, les gens du village ne sont plus les mêmes, disait-elle, ils ont amené du sang neuf, d’autres habitudes et d’autres usages. Quelques-uns conduisent leurs morts ailleurs et les y laissent. Les choses vont si vite que tout le monde ignore où demain nos morts vivront. Les communautés erreront peut-être sans amarres, heureuses, entre néant et illusion. Quoi qu’il en soit on ne peut rajeunir la manifestation de la vie avec du gris sur du gris, on peut cependant reconnaître au crépuscule que le gris laissé par l’histoire brûle encore de mille feux, puzzle géant, blé, orge et seigle sépia, prés verts et coquelicots, noir de bitume et gris souris.

Publié le 3 mai 2013 dans le cadre du projet de vases communicants chez François Bon (Tiers livre) .

Jean Prod’hom

Avec François Bon

Très heureux d’accueillir François Bon, mais inquiet à l’idée que ces pages – faut-il les appeler encore ainsi ? - se révèlent bien étroites pour le texte de cet homme aux mille bras. J’ai pensé un instant profiter de sa venue pour entreprendre de gros travaux, élargir le corps principal du site et réduire ses marges, l’excaver même, surélever la charpente pourquoi pas et y aménager des combles. Mais c’eût été trahir l’esprit des vases communicants dont il est l’un des initiateurs – le premier vendredi du mois chacun écrit sur le blog d’un autre. Circulation horizontale pour produire des liens autrement. Ne pas écrire pour mais écrire chez l’autre.

Allez donc jeter un coup d’oeil à sa résidence si vous ne la connaissez déjà, Tiers Livre, le bonhomme y vit, en déborde, il étonne, invente, tonne, vous le croyez à New York il est à Manosque, à Marseille il est à Ferney, hier à Marrakech aujourd’hui à Rabat d’où il raconte la ville, les morts et la mer, la huitième de ses fictions dans un paysage, la neuvième si l’on compte L’Enterrement, ce grand texte que publiaient les éditions de Minuit en 1991, repris désormais par publie.net, un texte que j’ai traversé ébahi avant de me risquer moi aussi du côté des morts, pour y suivre, chez lui, cette route au-delà de laquelle il n’y a rien.

JP

fictions dans un paysage, 8

la ville, les morts, la mer

Ici la ville semait ses morts entre elle et la mer.

La mer, nous l’avions longée longtemps : elle est brutale et sauvage, une houle bien plus raide que chez nous, et qui tombe droit sur la côte droite, éclate dans les basaltes noirs.

La ville, ici, s’arrête. Elle a planté les murs de ses casbahs, elle a maintenu la rectitude de ses infinis remparts. Les routes de la ville sont routes caravanières, et les vieilles routes des livres aussi, ou la route d’Ibn Battuta le voyageur, elles sont routes qui vont vers l’Asie et le coeur noir de l’Afrique, la ville ici ne connaît pas la mer, ne la met pas en travail, et le fleuve est trop étroit pour accueillir autre chose qu’un peu de pêche.

Mais les morts, ne doivent-ils pas accompagner aussi les routes, qui s’arrachent aux lointains pour irriguer la ville ? Et les morts, ne doivent-ils pas être sous la ville comme sous un abri, et que les remparts les protègent et les sauvent, dans leur infinie attente ? Mais les morts ne doivent-ils pas eux aussi savoir ce qui se passe après eux dans les rues serrées et les maisons secrètes ?

Pourtant ici la ville tournait le dos à la mer, la ville ignorait la mer. Où elle avait construit un récent attouchement de béton, parce que c’était le lot des villes modernes, des pays du loisir et des images de télévision, elle avait jeté sur le basalte une esplanade et un phare. Des amoureux s’y cachaient, dans les anfractuosités soumises au vacarme des vagues. Ce n’était pas temps de voir l’un chez l’autre, alors la mer servait à cela.

Une mer de vent, de roche et de houle. Et la ville avec ses avenues secrètes, ses arcades, ses labyrinthes et ses écoles. Une ville si ancienne qu’on n’y mesurait même pas le temps, et sans doute les allées-venues des cigognes sur les mausolées duraient depuis aussi longtemps qu’elle.

Nous marchions en ce bord, avec la route à quatre voies, le surplomb de la houle raide, et la ville au dos tourné. Et dans cette frange où nous marchions, voilà que nous enjambions les morts. Ou bien voilà que les morts, de chaque côté de nos pas, nous entouraient et nous aspiraient.

Ici, à droite, ils étaient dispersés dans l’herbe, et regardaient la mer. Mausolée ou pierre, et des hiérarchies ou regroupements nous n’avions pas la grammaire. De l’autre côté, à gauche, où la pente grimpait vers l’arrière étanche de la ville, ils se serraient à bien plus, les morts du temps présent.

Et c’était une longue bande en surplomb de la mer, la mer donnée à la réflexion des morts, la mer offerte à la solitude des morts, et son horizon pour penser à ce que la mort aussi contient de sans limite.

Nous marchions : était-ce encore aller vers la mer, si pour cela il fallait ainsi radicalement quitter la ville, l’ignorer, et son vacarme et ses chants, et la géographie infiniment compliquée de son histoire en ses murs ? Nous ne marchions plus que parmi les morts qui sont hors de la ville, les morts que la ville avait éloignés d’elle, tout en leur offrant sa mer inutile.

La quatre voies de ciment et de bitume, c’est donc aussi sur le tapis des morts qu’on l’avait posée ?

Nous marchions. Nous étions devant la mer, et sa houle raide et violente, sur les dais de basalte, sous le phare, avec dans les anfractuosités les amoureux qui eux aussi n’étaient que des dos, dos enserrés, dos immobiles, face à la mer et qui probablement cherchaient plutôt en eux-mêmes le nouvel horizon.

La ville ne donnait pas de réponse, ni quant à la mer, ni quant à ses morts. Les morts la connaissaient, eux, probablement, la réponse. Mais elle était dans l’horizon même, et leur immobilité et leur silence de tous, devant la houle infiniment refaite, et ils ne la donnaient pas – du moins à qui passait, passait seulement.

François Bon

Et d’autres vases communicants ce mois, merci Brigitte Célérier :![]() Eve de Laudec et Michel Brosseau

Eve de Laudec et Michel Brosseau![]() Poivert et Pierre Ménard

Poivert et Pierre Ménard![]() Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul

Corinne Le Lepvrier et Lou Raoul![]() Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset

Anne Charlotte Chéron et Amélie Charcosset![]() Danielle Masson et Wana Toctouillou

Danielle Masson et Wana Toctouillou![]() Éric Dubois et Chris Simon

Éric Dubois et Chris Simon![]() Chez Jeanne et Franck Queyraud

Chez Jeanne et Franck Queyraud![]() Dominique Hasselmann et François Bonneau

Dominique Hasselmann et François Bonneau![]() Zéo Zigzags et Visant dessinateur

Zéo Zigzags et Visant dessinateur![]() Louise Imagine et Ana NB

Louise Imagine et Ana NB![]() Anne Savelli et Sabine Huynh

Anne Savelli et Sabine Huynh![]() Mathilde Roux et Virginie Gautier

Mathilde Roux et Virginie Gautier![]() Christophe Grossi et Daniel Bourrion

Christophe Grossi et Daniel Bourrion![]() Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac

Camille Philibert-Rossignol et Christopher Sélac![]() Anna Jouy et Giovanni Merloni

Anna Jouy et Giovanni Merloni![]() Danielle Carlès et Brigitte Célérier

Danielle Carlès et Brigitte Célérier![]() Hélène Verdier et Dominique Boudou

Hélène Verdier et Dominique Boudou![]() Claude Favre et Jean-Marc Undriener

Claude Favre et Jean-Marc Undriener![]() François Bon et Jean Prod'hom

François Bon et Jean Prod'hom

Seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne

De retour ce matin dans les bois, avec dans la tête quelques éléments d’un texte que François Bon devrait accueillir la semaine prochaine dans le cadre des vases communicants. Me rends compte que la difficulté éprouvée à me lancer dans cette aventure – les morts, leurs places – est liée tout autant à l’expression qu’elle suscite qu’à l’apaisement auquel je voudrais être conduit. Et je balance, incapable de donner à la fois une voix à ce tourment et le faire taire. Comme s’il fallait choisir l'une où l'autre

On ne mène pas cette double opération simultanément. Pourtant, c'est lorsque l'expression s’ouvre à ce qui l’entrave, sans vouloir maîtriser les allées et venues de cette chicane, sans vouloir même la nommer autrement que dans le blanc d’une invisible fosse, que l'apaisement survient un bref instant. Impossible cependant de réouvrir l'huître, il faut recommencer ailleurs, en partant parfois de très loin et renoncer à tirer par un bout le fil d’une pelote qui n’existe pas hors de nos rêves.

Je devine l’issue, un ensemble de fragments charriant le même tourment muet que n'apaisera à la fin que l’inachèvement de son expression.

Décider l’ordre des fragments en obéissant à la chronologie de leur rédaction ou a une supposée logique du contenu, laisser la nuit les ensevelir ou forcer le secret d’une cohésion appelée de mes voeux, creuser des blancs, c’est ce que j’aurai à décider.

C’est au bois Vuacoz que je pense à tout cela, dans un lit d’épines humides. Repousse le moment de rentrer, je crains que tout cela n'intéresse au fond personne, j’ai si souvent l’impression qu’on m’a laissé seul dans l’ignorance de ce qu'il en retourne de nos vies et de nos morts, ou tout au moins de ce qu’il faut en penser.

Le soleil est là, me débarrasse des épines, me souviens alors d'avoir avoué à une paire de philosophes qui débattaient de l’être en tant qu’être comme d’une affaire entendue que j’étais bien loin de saisir le sens de cet énoncé et l’importance qu’on lui prêtait. Les deux sages m’avaient souri en me disant à demi-mots qu'il était parfois plus honorable de se taire et de ne pas revenir sur ce qui était entendu. Je me souviens, c’était l’été 1981, en face de la Nouvelle-Académie, un soir des Fêtes à Lausanne. L’un est mort, dit-on, en croquant de la ciguë, l’autre, spinoziste, a disparu.

Jean Prod’hom

Un marteau-piqueur

Un marteau-piqueur, des aboiements, le souffle rauque du mistral, mais aussi les voix enchantées de Françoise, Sandra et les enfants qui jouent au cluedo, c'est comme un lendemain de fête, la matinée rampe jusqu'à midi. Par la fenêtre les feuilles argentées des saules balaient le ciel, puis tout redevient immobile et silencieux, un bref instant, avant que le manège ne reprenne. Je crains que la journée me passe sous le nez, il est temps de se ressaisir.

Françoise et Sandra, Arthur, Louise et Lili partent pour Grillon, à pied et en trotinette. Edouard prépare le repas de ce soir et moi le voyage à Naples.

Je rejoins l'équipée à Grillon d'où je rentre à pied, avec Lili et Arthur qui veulent reprendre une conversation avec une jument noire et son poulain qu'ils ont commencée à l'aller. L'eau coule à flots dans le canal, mais tout est très sec autour, un vieux bêche un lopin, sa vieille attend des plantons à la main.

J'écoute une émission à la radio sur la république de Salò, au cours de laquelle Le Jardin des Finzi-Contini, un film que Vittorio de Sica réalisa en 1971, est évoqué. L'ajoute à ma longue liste des choses à lire, à entendre, à voir,...

Monte à Grignan en fin d'après-midi, puis traverse Chamaret, tourne à l'entrée de Montségur, fais une halte à Richerenches où je bois une verveine. Lis le journal qui m'apprend que le Président sortant est à Ajaccio pour se pencher sur la sécurité, il réclame un meilleur contrôle des armes. Il finit son voyage dans une usine qui produit de la confiture de clémentine, il y demande un peu de l'aide, celle dont il a tant besoin pour rester aux commandes d'une affaire qui pourrait prendre l'eau.

C'est ce soir, après une longue discussion inutile, que je décide de ne plus parler de cette école qui me désespère. C'est dit.

Jean

Juste capable de m’en réjouir

J’trouve toujours difficile de dire « oui » sans ajouter un « mais » après.

Le mercredi après-midi on faisait la guerre au gros Georges et à tous ceux d’en-haut. C’était une vraie guerre, grandes manoeuvres et longues trottes du fond du jardin au petit parc. On rameutait la fine fleur d’en-bas en trompettant dans le tube amer des pissenlits, on se ravitaillait au goulot des fontaines, assaisonnait nos rêves de conquête du sucre extrait des fleurs de trèfle, on affûtait nos sens en passant le nez sous le volet de la boîte aux lettres de la biscuiterie. Mais le gros du temps, on le passait sur un bout de pré ou au flanc d’un talus pour une guerre de position immense et silencieuse. Au coeur de l’été, on creusait des cuvettes qu’on remplissait d’eau et dans lesquelles on regardait désarmés passer les nuages, vautrés dans nos silences jamais empruntés. C’était une guerre d’un autre temps, sans haine et sans fin, qui n’a cessé que lorsque nous avons quitté le quartier, si noble et si pure que nos ennemis avaient oublié depuis longtemps qu’on était en campagne. On avait éradiqué toute forme de violence, ne connaissait ni morts ni blessés, au bilan quelques égratignures dues aux ronces qui bordaient le pré descendant en pente douce le long des escaliers tournants. On nageait sans fausse note la tête à l’envers dans le ciel. On ne comprenait rien à rien mais on avait lâché les écoutes, pas le temps d’enterrer ceux qui nous quittaient, on allait de l'avant, on était de la race des chasseurs-cueilleurs, faisant jurer le coq et l’âne, le turquoise et l’incarnat. On chassait le froid avec les mains, mangeait les fraises à pleines poignées. Puis l’un d’entre nous lançait une idée qu’on essayait de rattraper avant la tombée de la nuit, la petite troupe se rendait dans le lit du Flon ramasser les cadavres qu’avaient abandonnés les fêtards du samedi soir, 50 centimes pour chaque bouteille, 2 francs 50 dépensés en brisures en haut le Valentin qu'on mangeait en descendant Riant-Mont.

Edith avait la peau brune qui me rappelait le grain du ventre chaud de Chouchane, on cambait par-dessus les nuits, on enfilait bout à bout ce qui nous passait par la tête. Jamais on n’a pris une seule décision, pas besoin, parce qu'on faisait les choses au diapason, sans craindre de maltraiter les harmonies et de faire jurer les croassements de la corneille avec le sifflement des merles. Pendant une douzaine d’années on n’a pas grandi, l’autre c’était nous, dévorant tout ce qui se présentait, suivant un programme qu’on sortait d’un sac de billes. On faisait avec ce que les autres ne voulaient pas, reliefs, ombres sans doute, de doutes qui ne nous encombraient pas. Personne n’en savait rien, ni nous non plus, pas le temps pour ça. Notre âme n’habitait pas notre corps, je nous étions sans question.

« Oui mais », dit un jour Michel à Jean-Pierre. J’avais douze ans, on jouait les trois dans le jardinet qui jouxtait le rez de Riant-Mont 1. Ils se sont mis à rire à mes dépens. J’ai eu l’impression non seulement qu’ils me tournaient le dos mais qu’ils avaient quitté le paradis depuis longtemps déjà. Pour faire bonne figure je suis monté à la Colline, on tirait les équipes, Lometti et Fincat les meilleurs, je suis resté en carafe.

Il y a entre les jeux de mon enfance et l’écriture de ses exploits de longues années et un « oui mais » qui me reste au travers de la gorge. Je suis resté là, dans ce jardinet, accoudé à la table de ping-pong, songeur, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de renoncer tout à fait aux heures glorieuses de l’enfance, incapable de les oublier comme Jean-Pierre, incapable d’en mourir comme Michel le décida un jour, tout juste capable, parfois, de m’en réjouir.

Publié le 3 juin 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Kouki Rossi (Koukistories) .

Jean Prod’hom

L’embellie | Kouki Rossi

la jeunesse va emporte

ses promesses

nous laisse

œuvrant

aveugles

où nous rêvions de joie

il y a le pot chinois

rutilant sur la table

le fruit du mur muet

où vont frayer les âmes

il y a l’aube appliquée

à couvrir le rocher

de vieux ors

ceux des peintres

les théâtres grandioses

où promener nos corps

vaillants

un peu nerveux

par besoin d’importance

puis il y a ceux-là

qui trouvent le courage

l’amour fou inventer

même si

rien jamais

ne vient taire le manque

ils rendent au jour neuf

l’éclaircie

de sa grâce

Kouki Rossi

écrit par Kouki Rossi qui m’accueille chez elle sur son site Koukistories dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois.![]() Nicolas Bleusher et Christopher Selac

Nicolas Bleusher et Christopher Selac ![]() Martine Sonnet et Urbain trop urbain

Martine Sonnet et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier

Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier ![]() Céline Renoux et Christophe Sanchez

Céline Renoux et Christophe Sanchez ![]() Franck Thomas et Guillaume Vissac

Franck Thomas et Guillaume Vissac ![]() Cécile Portier et Pierre Ménard

Cécile Portier et Pierre Ménard ![]() Franck Queyraud et Loran Bart

Franck Queyraud et Loran Bart ![]() Anne Savelli et François Bon

Anne Savelli et François Bon ![]() Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné

Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné ![]() Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine

Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine ![]() Maryse Hache et Laurence Skivée

Maryse Hache et Laurence Skivée ![]() Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion

Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion ![]() Michel Brosseau et Jacques Bon

Michel Brosseau et Jacques Bon ![]() Christine Jeanney et Christophe Grossi

Christine Jeanney et Christophe Grossi ![]() Caroline Gérard et Juliette Mezenc

Caroline Gérard et Juliette Mezenc ![]() Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann

Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann ![]() Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne

Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne![]() Kouki Rossi et Jean Prod’hom

Kouki Rossi et Jean Prod’hom

Aurait-il pu en être autrement ?

C’est en descendant la route des Plaines-du-Loup, un samedi soir de printemps, perdu dans la foule des supporters du Lausanne-Sport que je pris conscience des maigres moyens dont je disposais pour changer le cours des choses.

La rencontre était à peine terminée que la fureur des supporters retombait en morceaux au pied de l’arène. La foule s’agitait d'un mouvement continuel et divers, on se heurtait, rebondissait dans un silence de mort, les uns à de grandes distances, les autres faiblement. Les flux tardaient à trouver leur lit et on dut, papa et moi, hors toute discipline, nous glisser en marge de l’affluence pour remonter à contre-courant au lieu même où nous attendait le nôtre. On y parvint sans peine. Malgré mon jeune âge, j'aidai au passage certains de mes semblables à trouver leur direction, je trouvai la mienne. Il nous suffit alors, accompagnés d’innombrables ombres, de suivre la pente qui allait nous conduire de la rue de la Pontaise à celle du Valentin, silhouettes toujours moins nombreuses dans la nuit, puis de celle-ci jusqu’au numéro 4 de Riant-Mont, avec pour seules ombres les deux nôtres.

Dans un silence de mort? Pas tout à fait, car on entendait en chaque lieu des malédictions, murmurer des imprécations. Les âmes rongées par le ressentiment s’affairaient autour de l’irréparable, prêts à voiler la roue de la fortune, lynchaient les pauvres bougres qui s'étaient battus jusqu'à la fin, inventaient les causes de la terrifiante défaite des Seigneurs de la nuit, ordonnaient les remèdes dont l’administration eût conduit à l'autre version du monde. Il fallait trouver des coupables, en appeler à des héros neufs, exiger la démission du coach et engager un mage, corriger les principes, multiplier les travaux, bref, faire en sorte qu'il eût pu en aller autrement. Ce revers de la fortune était inacceptable, en effet, et nous chagrinait tous, il aurait dû ne pas être. Moi j'allais la main dans celle de mon père qui tentait, comme nos voisins, de m'emmener sur les voies de l'aigreur, je ne l’écoutais pas et demeurai silencieux.

Car moi aussi je cherchais une raison à cette humiliante défaite, mais ne supportais pas d’en charger quiconque, car enfin, ma présence sur les gradins du stade n'avait pas suffi à faire basculer le résultat. Tandis que j'essayais de saisir les conditions qu'ils eût fallu remplir pour qu'un tel malheur n'advienne pas, je sentais au fond de moi la vraie cause de ce désastre : moi. Le coupable c'était moi, de n'avoir su lancer ce mouvement qui, de cause et cause, eût abouti à l'inversion de la tendance. Aurais-je dû hurler avec les loups, lancer des cris et applaudir? Cela n’aurait pas suffi, je le savais, il fallait bien plus, un don, le don de toute ma personne. Ma présence n’était-elle pas en définitive la raison dernière de cette mortifiante défaite. C'est un sacrifice qu'exigeaient les Seigneurs de la nuit, seule mon absence au stade eût pu changer l'issue de la rencontre, c’eût été le prix à payer pour la victoire de mes dieux.

Je me trouvai dès lors dans une situation inconfortable. Ou je montais au stade et l'équipe de mon coeur risquait de perdre pour me signifier que je doutais d’elle. Ou je me sacrifiais en renonçant à mon plaisir et assurais sa victoire. C’est ce que je fis deux semaines après. Mais les Seigneurs de la nuit perdirent encore. Je compris pourtant immédiatement ce qui s’était passé et leur en fus profondément reconnaissant. Si mes héros avaient en effet laissé échapper la victoire, c’était tout à fait volontairement, pour me communiquer qu’ils avaient été touchés par l'énormité de mon geste, la dimension de mon sacrifice. Ma décision les avait plongés dans un abîme de reconnaissance : incapables de fêter une victoire dont mon sacrifice eût été la cause, les Seigneurs de la nuit avaient préféré laisser filer la victoire. Personne n’en sut jamais rien parmi les supporters. Je me couchai sitôt arrivé à la maison, le lendemain matin c’était jour de culte.

Je ne suis pas guéri. Je me surprends parfois à calculer les effets du sacrifice sur le réel, j’aurais pu si souvent infléchir le cours des choses.

Publié le 1 avril 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Isabelle Pariente-Butterlin (Ædificavit).

Jean Prod’hom

Factuellement vôtre | Isabelle Pariente-Butterlin

J'aime bien les faits. Ils ponctuent le temps, la journée. Du lever au coucher, c'est une ponctuation, la journée est une phrase, il faut la dire sans se tromper, comme à l'époque où je croyais que j'allais faire du théâtre, brûler les planches… ! Non : les faits. Comme une pulsation sur le cours du temps. Ils permettent de vérifier les étapes franchies de l'avancée sur la ligne temporelle. Je me souviens encore de ce que disait mon vieux prof, "il ne faut jamais regarder ses pieds quand on descend un escalier, il vaut mieux qu'un roi shakespearien tombe dans l'escalier s'il ne peut pas faire autrement, mais ne regardez pas vos pieds", ça n'a jamais pu marcher avec moi.

- Monsieur Z…, votre rendez-vous de 9 h est arrivé.

- Un instant, s'il vous plaît.

C'est rassurant. Je m'appelle bien Z…, ça c'est vérifié pour la journée. C'est stable, régulier. Je peux mettre une croix. J'ai fait l'appel de moi-même. Il y a des certitudes sur lesquelles on peut tabler pour la journée sans trop d'imprudence. Moi, ma qualité première n'est pas l'audace, cette histoire d'escalier a été le déclic, je n'ai jamais réussi. Je fais les choses, au fur et à mesure, comme elles se présentent, comme ça on arrive au bout de la journée, il est encore possible d'acheter le journal au guichet de la gare et de rentrer pour les informations. Il est neuf heures. Neuf heures du matin. Si je prends, entre neuf heures et, mettons, neuf heures douze, un intervalle de douze minutes pendant lequel il suffit que je fasse autre chose, alors Monsieur W… en conclura que moi, Monsieur Z…, suis suffisamment 1) important pour le laisser attendre, 2) occupé pour avoir déjà, à neuf heures du matin, douze minutes de retard sur le planning de ma journée, ce qui, au regard d'une journée de, mettons encore huit heures, si j'enlève le temps du déjeuner, me permettra d'avoir huit fois douze minutes, soit… quatre-vingt-seize… ça fait une heure trente-six tout de même… de retard. Et pour ce faire, c'est du grand art, je ne suis pas obligé de perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps, pour faire perdre le sien à Monsieur W…, ce serait mesquin, je vais juste un instant faire autre chose. Je suis bien inséré, bien installé dans une trame sociale, temporelle qui fait que Monsieur W… va attendre sans rien dire, et que moi, pendant ce temps, je ferai autre chose.

Bon, enfin, tout ça, ça permet de vérifier, à intervalle régulier, qu'on est en vie.

Et de toutes façons, j'ai toujours autre chose à faire, c'est vrai. Je suis occupé, personne ne pourra dire le contraire. Je n'ai qu'à ouvrir mon agenda. J'aime bien ce mot. Neutre pluriel. Litt. : les choses qui sont devant être faites. J'ai fait du latin, autrefois. Pas beaucoup, mais ça, je m'en souviens. J'ai réussi à parvenir à ce point de mon existence où mon agenda est rempli pour plusieurs semaines à l'avance. Nous sommes en mars, fin mars-début avril précisément, et déjà il se remplit pour … septembre. Dominique le remarquait hier. Même en novembre, j'ai déjà des rendez-vous qui sont marqués, pris. Mon temps de novembre est déjà pris.

Tiens, ça me rappelle de vieux souvenirs, tout ça. Je me souviens du registre que tenait mon père, il se remplissait des réservations au fur et à mesure de la saison, je le regardais, se noircir, se remplir, il me semblait que l'avenir prenait corps dans les registres, les agenda, les plannings, les réservations, plus tard il m'a même laissé écrire les noms des clients, mais c'était déjà à l'époque où ça ne m'amusait déjà plus. Les gens savaient qu'ils dormiraient ici le tant, c’était ferme, réservé, on versait des arrhes à la réservation, sinon mon père effaçait le nom, inexorablement. Il les effaçait du grand registre du temps. Et c'était comme s’ils n'avaient jamais appelé, jamais réservé, et même, comme s'ils n'avaient jamais existé. À la limite, on aurait pu dire ça. Mon père tenait le grand registre du temps, et au fur et à mesure des semaines, la grande double page se noircissait, se remplissait, des noms étaient effacés, déplacés d'une chambre à une autre, certains disparaissaient, d'autres revenaient à intervalles réguliers.

Maintenant c'est mon tour. Je sais, tiens prenons un exemple au hasard, que si je voulais aller, disons, voir la mer le 28 mai, eh bien je ne pourrais pas ! C'est une certitude, et les certitudes sont des victoires sur le temps, non ? Moi, Monsieur Z…, je suis tellement occupé, que si je voulais aller voir la mer le 28 mai, entre mon déplacement à Amsterdam et celui à Besançon, eh bien je ne pourrais pas parce que, entre les deux, des déplacements professionnels, tous les deux, hein ?, je dois régler le dossier W… oui, celui-là même…. Et vu l'affaire, une journée ne sera pas de trop.

- Faites-le entrer, Dominique.

- Bien, Monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je vais le chercher, il est sorti dehors fumer une cigarette.

C'est lui, maintenant, qui me fait perdre mon temps ? Il ne manque pas de culot. Ce n'est pas si compliqué d'ajuster son temps, ses gestes, ses mouvements. C'est la condition sine qua non pour que quelque chose fonctionne dans le monde. Le monde social est une petite mécanique de précision, non ? Il s'imagine quoi, celui-là ? Qu'il est un roi shakespearien ?

Isabelle Pariente-Butterlin

écrit par Isabelle Pariente-Butterlin qui m’accueille chez elle sur son site Ædificavit dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois: ![]() Brigitte Célérier et Benoît Vincent

Brigitte Célérier et Benoît Vincent![]() Sandra Hinège et Pierre Ménard

Sandra Hinège et Pierre Ménard ![]() Guillaume Vissac et Laurent Margantin

Guillaume Vissac et Laurent Margantin ![]() Joachim Séné et Marc Pautrel

Joachim Séné et Marc Pautrel ![]() Dominique Hasselmann et François Bon

Dominique Hasselmann et François Bon ![]() Michel Brosseau et Stéphane Bataillon

Michel Brosseau et Stéphane Bataillon ![]() Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet

Franck Queyraud et Samuel Dixneuf-Mocozet ![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria

Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria ![]() Christine Jeanney et Maryse Hache

Christine Jeanney et Maryse Hache ![]() Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez

Anita Navarrete-Berbel et Christophe Sanchez![]() Claire Dutrait et Jacques Bon

Claire Dutrait et Jacques Bon ![]() Cécile Portier et Bertrand Redonnet

Cécile Portier et Bertrand Redonnet ![]() Christopher Selac et Franck Thomas

Christopher Selac et Franck Thomas ![]() Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues

Morgan Riet et Vincent Motard-Avargues ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom

Isabelle Pariente-Butterlin et Jean Prod'hom

Jean Prod’hom

Consolations

Quand le ciel s’assombrit, l’homme pense avec tristesse aux vies qu’il eût pu mener s’il en fût allé autrement. Il devrait au contraire se consoler en se rappelant que ce qui a existé un jour ressemble étrangement à ce qui n’est resté que possible, c’est-à-dire à ce qui n’existe pas.

Lorsqu’au terme de son existence l’homme fait le bilan, il pense à regret qu’il a trop souvent voulu couper au plus court.

Avant d’identifier et de prévenir autant que faire se peut le talon d’Achille qui menace sa vie, l’homme est amené à faire d’innombrables expériences, neutraliser les prédictions, conjurer le hasard, user des lumières de la raison, éviter les chausse-trapes du langage... En vain.

Il eût suffi pourtant d’un peu plus que l’exacte durée de sa vie pour que celle-ci lui livre les secrets de sa faiblesse congénitale. Or c’est à l’instant même qui précède la saisie de ces secrets que la vie le quitte traîtreusement, inévitablement, sans défense.

Publié le 4 mars 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Estelle Ogier (Espace childfree).

Jean Prod’hom

Estelle Ogier

Il n’avait fallu rien moins que deux chocolats chauds pour conclure la balade d’une douzaine de kilomètres – à travers la campagne enneigée et vide – d’un père et de son fils qui goûtèrent le bonheur de marcher ensemble au coeur glacé d’une nature complice.

Il n’avait fallu rien moins que six orteils au Polydactile - peint par Louis Rivier en 1943 – pour descendre de sa croix sous les yeux ébahis de sa mère. Le fils rejoignit les vivants qui ne l’attendaient pas car ils étaient en train de mener leur vie privée derrière leur porte privative qu’ils n’ouvrirent pas au va-nu-pieds.

Il n’avait fallu rien moins que 16 volumes du dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960) – « Trésor de la langue française », édité par le Centre National de la Recherche Scientifique – pour oser inventer mon propre monde en parcourant les définitions des mots comme on découvre un paysage à bicyclette.

Estelle Ogier

écrit par Estelle Ogier qui m’accueille chez elle sur son site Espace childfree dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois : ![]() Candice Nguyen et Christine Jeanney

Candice Nguyen et Christine Jeanney ![]() Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon

Sam Dixneuf et Stéphane Bataillon ![]() Juliette Mezenc et Christophe Grossi

Juliette Mezenc et Christophe Grossi ![]() François Bon et Guillaume Vissac

François Bon et Guillaume Vissac ![]() Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener

Michel Brosseau et Jean-Marc Undriener ![]() Anna Vittet et Joachim Séné

Anna Vittet et Joachim Séné ![]() Cécile Portier et Christophe Sanchez

Cécile Portier et Christophe Sanchez ![]() Clara Lamireau et Urbain trop urbain

Clara Lamireau et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti

Anita Navarette-Barbel et Arnaud Maïsetti ![]() Morgan Riet et Murièle Modély

Morgan Riet et Murièle Modély ![]() Nolwen Euzen et Benoit Vincent

Nolwen Euzen et Benoit Vincent ![]() Maryse Hache et Michèle Dujardin

Maryse Hache et Michèle Dujardin ![]() Elise et Piero Cohen-Hadria

Elise et Piero Cohen-Hadria ![]() Anne Savelli et Franck Queyraud

Anne Savelli et Franck Queyraud ![]() Dominique Hasselmann et Dominique Autrou

Dominique Hasselmann et Dominique Autrou ![]() Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues

Marlène Tissot et Vincent Motard-Avargues ![]() Kouki Rossi et Brigitte Célérier

Kouki Rossi et Brigitte Célérier![]() Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom

Estelle Javid-Ogier et Jean Prod’hom

Jean Prod’hom

Au pied du brise-lames

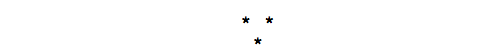

Un matin dʼaoût 1988 entre Kérity et Saint-Pierre, un coup dʼoeil, un éclair peut-être, à deux pas du phare dʼEckmühl une lueur danse. Les jours passent, lʼintrus se déplace à lʼabri dans lʼanse, même lueur que la veille mais un peu plus loin ou un peu plus près cʼest selon. Hésite, tant de choses brillent, le ramasse enfin à marée basse, ne sais pas pourquoi, beau et bleu, avec des vagues et le ciel, lʼhorizon et la mer de sable. Il recèle peut-être quelque chose que les autres nʼont pas, personne ne le sait, tu lʼignores encore; le sentirais pourtant si tu le prenais dans la main, la douceur, le grain dense, la fraîcheur, le cintre. Tu lʼas mis dans ta poche.

Les jours suivants, dʼautres tessons lancent leurs feux tout autour, lieux sans attrait mais bénis des dieux: Lesconil, Saint-Guénolé, Loctudy. Tant quʼà faire tu les ramasses. Pas tous, les élus seulement, ceux qui ont su réduire leur fracture et lustrer leur chiffre.

Sʼensuit nʼimporte quoi, une carte du monde et du tendre, avec ses criques, ses digues, ses grèves, ses ports, ses môles, ses épaules, ses levées, ses jetées, ses rivages, ses plages. Des voyages avec dedans la tête un seul désir, celui dʼune pierre dans le creux de la main, terre cuite engobée, glacée, émaillée, portée au comble de la perfection, terre de couleur sur les rivages dʼun rêve bien vivant, petite éternité.

Sachez que le miracle se répète à deux pas du repaire des marins qui savent la gourmandise de la mer, là où les buveurs de lait jettent leur bol comme des amateurs de vodka. Cʼest ainsi quʼils remettent à lʼocéan sans crier gare les tessons au bord tranchant, les restes de la cuisine du monde.

Les fragments ballottés par la marée, déplacés par les courants, la houle, par les tempêtes se font oublier à lʼombre protectrice de la pierre qui les a brisés et deviennent purs joyaux, taillés, façonnés, polis, limés par lʼeau qui mêle au sable son grain. Ils vont et viennent au gré des circonstances secrètes qui les embellissent, repris par la mer, laissés sur la grève, se calent, se déplacent à peine. Certains trouvent alors une seconde vie, individuelle, particulière, resplendissante. Pas tous et pas pour longtemps.

Avant dʼêtre réduites au couchant, ces petites ruines racontent en accéléré la beauté, chacune à sa manière. Regardez-les chercher lʼunité, non pas celle du pot dont elles ont été arrachées, mais celle du peu serti de rien, à lʼimage de notre condition. Elles font voir dʼincomparables petits motifs qui se réduisent comme peau de chagrin.

Le sable à la lisière de lʼair et de la terre ronge avec la mer et le vent ces petites oeuvres inespérées qui flambent un instant, petite perfection discrète que caresse lʼeau. Tout va très vite, dix ans à peine avant que le motif ne disparaisse et nʼoffre plus au chasseur des mauvais jours quʼune pierre blanche, aussi blanche que la mie du pain quʼemporte le goéland.

Un seul tesson aurait suffi, le premier, celui de Penmarcʼh. Mais pour quʼenfin celui-ci fasse voir son visage dans sa fragile mandorle, il aura fallu que je coure les côtes bretonnes, les îles grecques, les rivières, la côte turque, le Léman, les ports de la Méditerranée, les Lofoten, la Loire, vingt ans au total pour une collecte forcenée, avec à la fin les poches bourrées de cailloux de Palerme et de Paimpol, de Venise et de lʼÎle de Sein.

La multiplication a mis le rêve en miettes. Ils ont fini dans un tiroir, en tas, le tiroir dʼune table de douanier, avec des pièces de monnaie bulgare et un Louis dʼor, disséminés ensuite en tous lieux de la maison, identifiés, localisés, datés. Placés dans des casses dʼimprimerie comme sʼils étaient les éléments dʼune langue qui allait révéler ses secrets. Lʼentassement sʼest poursuivi avec la certitude que la vérité de lʼensemble jaillirait un jour et quʼil serait temps alors de faire quelque chose de ces merveilles. Mais quoi. En garder quelques-uns parmi les centaines qui dorment dans leur niche. Les offrir à celle qui mʼaccueille, petite monnaie sans crédit, analogue à celle quʼutilisent les enfants sur les quais de Saint-Polde-Léon. Décidé à laisser ces pierres prometteuses à leur sort, je ne peux toutefois mʼempêcher aujourdʼhui de soulever du bout du pied les innombrables tessons blancs qui jonchent les rivages. Ils dissimulent parfois au verso – ils sont rusés, le saviez-vous? – un beau visage et son secret. Jʼen ramasse quelques-uns pour réveiller, un instant, cette folie dʼil y a plus de vingt ans et ajouter discrètement, lorsque la nuit vient, une croix sur ma carte du tendre. Tout cela ne débouche sur rien, je le sais aujourdʼhui, sinon sur lʼassurance dʼavoir été là où ils furent un jour, à Mazara, Epesses, Patras ou Patmos. Ils ne sont que de petites méditations sans mobile apparent dont je me souviens à peine et peine à me séparer, minuscules théâtres qui tiennent le temps dʼun éclair le monde au creux de leurs mains, la béatitude et le temps qui passe.

Penmarc’h 1988 - Corcelles-le-Jorat 2011

Publié le 4 février 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Juliette Mézenc (mot-maquis).

Jean Prod’hom

Juliette Mézenc

Comment présenter ça ?

dialogue à bâtons rompus OU réunion au sommet (tout le monde n’est pas d’accord sur le sous-titre à donner à cet article, veuillez nous excuser pour les désagréments occasionnés)

![]()

Quincaillerie ?

Fourre-zy-tout ?

Vous avez vraiment mais alors vraiment aucun orgueil hein !

Quoi ?

Laisse-les faire, c’est pour la comm’, on s’en fout

Comment on s’en fout ! ils voudraient se saborder qu’ils ne feraient pas mieux

On n’a qu’à écrire chacun un texte pour présenter le bidule et puis voter

Non non non, vous êtes trop nombreux là-dedans à délirer complet

Laisse-les faire, le vote ça n’engage à rien

Moi je dis que le titre suffit : Le Journal du brise-lames en arial narrow blanc sur fond noir, sobre

Moi perso je préfère le lucinda sans unicode

On peut choisir en fonction de

Voilà où on en est rendu, avec leur refus de faire des choix clairs, de s’en tenir à une ligne, un style, de se choisir un bon petit parti pris

On t’a déjà expliqué : le parti pris du n’importe quoi, pas de plan, pas de ligne, pas de rigueur, faire feu de tout bois. Glaner. Et construire au petit bonheur la chance

Et puis t’inquiète, tous ces petits bouts de rien, ils s’agglomèrent autour du grand caïd, tu sais, le brise-lames, tu te rappelles, le truc sur lequel on bosse depuis des années

Ouais, par intermittence

Justement, l’intermittence construit l’objet, aussi

On pourrait écrire

Dans ce livre (est-ce un livre) vous trouverez (avec des tirets pour faire liste, organisation béton) :

![]() -

-![]() une utopie artisanale et chaotique

une utopie artisanale et chaotique![]() -

-![]() de minuscules coquillages en bande organisée

de minuscules coquillages en bande organisée ![]() -

-![]() un magasin de souvenirs

un magasin de souvenirs![]() -

-![]() un peu d’Histoire

un peu d’Histoire![]() -

-![]() un roman photo : le homard Omar

un roman photo : le homard Omar![]() -

-![]() des bulletins de météo marine

des bulletins de météo marine![]() -

-![]() des migrations dans tous les sens

des migrations dans tous les sens ![]() -

-![]() des rêves absurdes

des rêves absurdes ![]() -

-![]() des rêves terrifiants

des rêves terrifiants![]() -

-![]() des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)

des anecdotes (réhabilitons l’anecdote)

Ridicule

Faut bien tenter quelque chose

Tout ça n’est pas sérieux

Juliette Mézenc, collectif

écrit par Juliette Mézenc qui m’accueille chez elle sur son site motmaquis dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois :

![]() Laurent Margantin et Daniel Bourrion

Laurent Margantin et Daniel Bourrion ![]() Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel

Christine Jeanney et Anita Navarrete-Berbel ![]() Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria

Maryse Hache et Piero Cohen-Hadria ![]() Joye et Brigitte Célérier

Joye et Brigitte Célérier ![]() Samuel Dixneuf et Michel Brosseau

Samuel Dixneuf et Michel Brosseau![]() Chez Jeanne et Leroy K. May

Chez Jeanne et Leroy K. May ![]() Estelle Ogier et Joachim Séné

Estelle Ogier et Joachim Séné![]() François Bon et Christophe Grossi

François Bon et Christophe Grossi ![]() Cécile Portier et Anthony Poiraudeau

Cécile Portier et Anthony Poiraudeau ![]() Amande Roussin et Benoit Vincent

Amande Roussin et Benoit Vincent ![]() Marianne Jaeglé et Franck Queyraud

Marianne Jaeglé et Franck Queyraud ![]() Candice Nguyen et Pierre Ménard

Candice Nguyen et Pierre Ménard ![]() Christophe Sanchez et Xavier Fisselier

Christophe Sanchez et Xavier Fisselier![]() Nolwenn Euzen et Landry Jutier

Nolwenn Euzen et Landry Jutier ![]() Leila Zhour et Dominique Autrou

Leila Zhour et Dominique Autrou ![]() Jean-Marc Undriener et Claude Favre

Jean-Marc Undriener et Claude Favre![]() Clara Lamireau et Michel Volkovitch

Clara Lamireau et Michel Volkovitch ![]() Bertrand Redonnet et Philip Nauher

Bertrand Redonnet et Philip Nauher![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine

Isabelle Pariente-Butterlin et Louise Imagine![]() Juliette Mézenc et Jean Prod'hom

Juliette Mézenc et Jean Prod'hom

Jean Prod’hom

Belle Joux

Les méandres de la Trème avaient été corrigées, on avait aménagé ses rives, essarté les bois, accroché des leurres aux bras des étoiles, les hommes avaient exposé leur âme velléitaire, cherché midi à quatorze heures, ils étaient allés à gauche, ils étaient allés à droite, avaient rêvé un autre ordre du monde, le haut en bas et le bas en haut, tracé des chemins pour revenir sur leurs pas, lorsque l’un d’eux s’avisa un matin que tout cela n’allait pas.

Il maudit un instant les hésitations d’où étaient nées leurs entreprises avant de louer l’esprit de décision des choses: la rivière ne baisse pas les bras et franchit les obstacle sans jamais revenir sur ses pas. Les nuages jouent les masques sans quitter le jeu. Il ne siffle pas aux oreilles du vent lorsqu’il perd un peu de son souffle. Le lac ne languit pas. Le vase déborde et le feu ne se trompe pas.

Derrière tes allures d’aventurier quatre heures sonnent déjà à la cloche du village, un chien aboie, un corbeau remue l’immobile coup de pelle et une lame chasse la neige, le renard file au plus droit la tête renversée vers le ciel. Le dernier mot a donc été dit et tu écris l’étendue blanche. Une dame et son chien te rattrapent, bonjour bonjour, laissent quelques miettes sur la nappe qui nous sépare et, dans le verger, le gui fait le fanfaron sur les épaules d’un vieux pommier qui rit sous cape. En arrière du chemin un poème de Robert Walser.

La neige ne monte pas en tombant

mais, prenant son élan,

descend, et puis se pose.

jamais elle ne monta.

Elle n’est par essence

à tous égards, que silence,

pas trace de vacarme.

si seulement tu lui ressemblais.

Le repos et l’attente

- telle est son attachante

et douce identité,

Vivre, pour elle, c’est s’incliner.

Jamais elle ne retournera

d’où elle est descendue,

elle ne court pas, elle est sans but,

être calme est son bonheur.

Il se souvient alors de la Trème, la conçoit de mémoire, ses sources multiples et ses secrets dans la Joux Noire lorsqu’elle ouvre ses bras au Châ, au Mormotey et plus tard à l’Albeuve, lorsqu’elle se perd dans ceux de la Sarine. Il s’attarde sur ses rives, mêle ses pas aux empreintes des disparus pour tresser une guirlande à l’inexorable.

Publié le 7 janvier 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Murièle Laborde Modély (L’oeil bande).

Jean Prod’hom

Murièle Modély

avec une moue légère

qui creuse un accent grave

sur le bord de sa lèvre

je sens bien qu’être une fille

de surcroît de la ville

dans sa bouche terreuse

brûle comme une ortie

je sais bien qu’un jour

son regard indulgent

heurtera âprement

le pli de sa glabelle

je sais qu’il me perdra

quelque part dans la nuit

que je m’égarerai

en chemin dans les blés

dans les

coteaux

du Gers

où je vois

une bosse

deux bosses

un troupeau

de chameaux

où je vois

des poils ras

puis blonds

et leur tonte

l’été

où je ne vois

rien

que

feuilles

plantes

arbres

sans nom

je dois

lancer en l’air

et sur lui

d’étranges

petits

sorts

pour voir ses cheveux, sa langue crépiter

quand il m’identifie comme une citadine

pour voir sur sa tête, le ciel du jour qui sombre

s’embraser dans le bref flamboiement d’une orange

pour voir les nuages dégorger tout leur jus

asperger d’un voile roux le bitume et ses mots

pour l’écran sirupeux qui dessine sur nous

un nouveau paysage

Murièle Modély

![]()

écrit par Murièle Modély qui m’accueille chez elle sur son site L’oeil bande dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres échanges ce mois :

![]() Juliette Mezenc et Christine Jeanney

Juliette Mezenc et Christine Jeanney ![]() Christophe Grossi et Michel Brosseau

Christophe Grossi et Michel Brosseau ![]() François Bon et Laurent Margantin

François Bon et Laurent Margantin ![]() Martine Sonnet et Anne-Marie Emery

Martine Sonnet et Anne-Marie Emery ![]() Anne Savelli et Urbain, trop urbain

Anne Savelli et Urbain, trop urbain ![]() Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud

Jérémie Szpirglas et Franck Queyraud ![]() Kouki Rossi et Jean

Kouki Rossi et Jean ![]() Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq

Piero Cohen-Hadria et Monsieuye Am Lepiq ![]() Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard

Marie-Hélène Voyer et Pierre Ménard ![]() Frédérique Martin et Francesco Pittau

Frédérique Martin et Francesco Pittau ![]() Jean-Yves Fick et Gilles Bertin

Jean-Yves Fick et Gilles Bertin ![]() Candice Nguyen et Benoit Vincent

Candice Nguyen et Benoit Vincent ![]() Nolwenn Euzen et Joachim Séné

Nolwenn Euzen et Joachim Séné ![]() Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier

Isabelle Pariente-Butterlin et Xavier Fisselier ![]() Christine Leininger et Jean-Marc Undriener

Christine Leininger et Jean-Marc Undriener ![]() Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff

Samuel Dixneuf et Philippe Rahmy-Wolff ![]() Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui)

Lambert Savigneux et Lambert Savigneux (ben oui) ![]() Christophe Sanchez et Brigitte Célérier

Christophe Sanchez et Brigitte Célérier ![]() sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)

sur twitter et en 9 twits chacune, Claude Favre @angkhistrophon et Maryse Hache @marysehache (elles ont choisi de publier les deux textes chez celle qui a un blog : Maryse Hache)![]() Catherine Désormière et Dominique Hasselmann

Catherine Désormière et Dominique Hasselmann![]() Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom

Murièle Laborde-Modély et Jean Prod'hom

Jean Prod’hom

Mise à ban

Cʼest une poignée de ruines qui serrent les coudes à lʼécart de la grandʼ route où frémissent des couronnes de chardons, les oiseaux lâchés dans la campagne ne sʼy attardent guère. Le gros des souvenirs a rejoint depuis longtemps le silence des albums, le temps avance au ralenti. Un inconnu traverse la cour, les yeux fixés sur le mélange de terre et de gravier dont son visage a gardé lʼempreinte. Pas de grandiloquence chez lʼhomme, ni regrets ni hâte, pas de pire non plus dans des lieux livrés autrefois au travail, à la douleur, aux plaisirs. Mais qui donc sʼen souvient ? La fin va son bonhomme de chemin. Lʼinconnu avance délivré de rien, ouvert à tout, loin de la providence et des bonnes manières. Il a renoncé aux vaines entreprises, la sueur ne goutte plus dans la poussière de la cour que le silence serre aujourdʼhui de toutes parts. Au milieu des ruines sʼest établi lʼabandon.