Si j’écris quotidiennement

Si j’écris quotidiennement, c’est, je crois, pour répondre à l’appel de Frantz, donner de mes nouvelles aux copains du quartier, à Dominique ; leur dire que je n’ai rien oublié de nos aventures et que je suis resté fidèle, comme eux, aux promesses que nous nous sommes faites.

Leur rappeler que s’il a fallu que nous nous séparions un jour, ce n’est pas suite à des manquements ou à des trahisons, mais en raison d’un sortilège auquel les enfants n’échappent pas ; qui les oblige, chacun, à reprendre à leur compte tout ce qui leur a été remis dans l’heureux aveuglement de l’enfance, à lui donner une forme qui ne trouve pas sa cadence sur des chemins où l’on marche de front, mais que ceux d’autrefois devraient reconnaître au phrasé pareil à la vague qui nous portait alors, pendant les vacances, du matin au soir.

Jean Prod’hom

Sans faire de vague

Cher Pierre,

Les jours décroissent, on ne les retient pas, c’est déjà l’automne, bientôt l’hiver. Je me retourne parfois sur ce qu’il m'a fallu laisser autrefois et dont il faudra que je me sépare, bientôt, une seconde fois...

Les deux vieux mènent une vie discrète au cinquième étage d’un immeuble cossu du centre-ville; sans faire de vague mais avec un secret, un privilège dont ils se réjouissent depuis toujours et qu’ils ne lâcheraient pour rien au monde: le lac.

Autrefois, le dimanche, la maîtresse de maison ouvrait les deux battants de la porte-fenêtre de la salle à manger et invitait ses hôtes, moins chanceux, à suivre monsieur sur le balcon; elle désignait alors d’un geste ample la merveille dans son écrin. Personne n’y croyait vraiment, ne savait trop quoi dire ; ils fermaient les yeux, puis les ouvraient, les refermaient et soupiraient. C’est comme si le lac n’existait plus; on aurait dit un tableau, un tableau aux couleurs fragiles, passées, lointaines, comme celles du décor de leur vieux service à thé. Ils rentraient bientôt à la salle à manger et appelaient les enfants pour le dessert. Calmez-vous! c’est promis, nous irons faire un tour après le café; nous prendrons la Ficelle et longerons les quais.

J’ai eu beau lever la tête, me mettre sur la pointe des pieds et fermer les yeux, je suis resté aveugle; je n’ai jamais goûté à leur bonheur, si proche de celui qui animait, un peu plus tôt le dimanche, le visage des fidèles priant et conversant derrière leurs paupières avec Dieu. Et, tandis que leur esprit baignait au large, je demeurais sur la rive, jetant de temps en temps un coup d’oeil au-delà de l’horizon, du côté de ce pays lointain dont je peinais à imaginer la nature et qui semblait, aux yeux de mes aînés, une évidence.

On rejoignait donc, après le café, le bord du lac; on longeait les quais sur des chemins bétonnés, pavés, gazonnés, sautillant sur les obstacles dressés par l’homme pour stabiliser ses rives et l’empêcher de déborder, l’obliger à se contenir en le ligotant comme les pieds d’une chinoise.

Pas tout à fait. Le pont sur la Vuachère, tout à l’est de la ville, nous rapprochait en effet de quelques-unes des reliques d’un autre monde, des grèves orphelines sur lesquelles le Léman va et vient depuis toujours. On ôtait alors nos mocassins au fond desquels on glissait nos soquettes et on avançait en claudiquant aussi loin qu’on le pouvait. Nous nous immobilisons bientôt au large, l’eau à mi-mollet, un peu ivres, avec la fraîcheur qui nous montait à la tête. Lorsque nous revenions sur terre, notre mère nous autorisait à rester pieds nus sur la grève, à nous pencher sur ses laisses, à remuer les restes des trois règnes, bois flottés, galets et coquillages, à choisir les éclats de verre et les morceaux de terre cuite qui rejoindraient notre boîte à trésors avec, dans nos mocassins vernis, un peu de sable et de gravier de la dernière glaciation de Würm. C’est ainsi que j’ai rejoint le lac des premiers arrivants, un lac sans limites assignées, sans bords assurés, un lac frangé, celui que nos ancêtres magdaléniens ont découvert, il y a 10’000 ans du balcon de Jaman ou de Naye, le lac tout entier, avec ses respirations et ses promesses, invitant ceux qui viendraient après eux à le regarder une seconde fois pour la première fois et à dire un peu du ravissement qui les saisit.

Ce qu’ont vu nos ancêtres magdaléniens et que je ne suis pas parvenu à distinguer du cinquième étage des immeubles cossus de la ville, je le distingue avec ravissement aujourd’hui, au détour d’une des nombreuses avenues de la ville qui, par un trou de souris, plongent dans le lac, en haut Jurigoz, l’avenue de Savoie. C’est là qu’il est le plus beau, le plus étrange, c’est là qu’il réitère au mieux ses promesses, lorsqu’il se montre à la va-vite, au milieu de la ville, et qu’il se confond avec le ciel, pas plus gros qu’un timbre-poste.

Je vois alors, dans cette échappée, par-delà la Belle Époque qui veille aux devantures des tabacs et des magasins de souvenirs, non seulement ce qu’il est – ses énigmatiques profondeurs –, mais aussi ce qu’il indique en creux, ce pays, cet autre pays qu’il s’agirait de rejoindre, comme nos ancêtres l’ont fait avant nous, en empruntant des chemins qui se perdraient dans le bleu du ciel, le vert des épicéas et des sapins blancs ; on longerait les ruisseaux et leur lit de molasse, on irait de village en village, d’auberge en auberge, ailleurs et chez soi, renouant avec l’errance qui est la nôtre, entre friches et prés, champs de blé et d’orge qui ondulent comme l’océan.

Je suis descendu ce matin à Vidy, il pleut; je ramasse près de l’embouchure de la Chamberonne quelques morceaux de terre cuite; j’aperçois un genévrier, deux saules et, de ricochet en ricochet, trois ou quatre bouleaux, une poignée d’aulnes: tout est à faire.

Amitiés.

Jean

Avec Arthur, Gibus, Michèle et Kurt

L’odeur de la térébenthine,

la pâte des craies grasses,

le grain âpre du vin d’Algérie.

Jean Prod’hom

Little Paradise | La Ficelle 1

Cher Pierre,

À Riant-Mont, lorsque les talus exhaussés par la Louve avaient usé nos petites volontés, et que nous souhaitions retrouver un aplomb que nos courses à flanc de coteau avaient mis à mal, nous montions la rue du Valentin jusqu’au terrain de la Colline. Il s’étendait en contrebas d’une belle maison de maître du milieu du XIXe siècle, réaffectée en école cinquante ans plus tard – nous y avons tous usé nos fonds de culotte.

C’était un coin de verdure gagné sur les pentes, fermé au sud et à l’ouest par des locatifs et une grande propriété, que de hauts treillis tenaient à l’abri de notre curiosité et de nos maladresses; à l’est par un large puits de sable qui stoppait les ballons dont on perdait le contrôle. Nous nous y retrouvions après l’école, ceux d’en-haut et ceux d’en-bas, Fincat, Lomette, les frères Jaquier et les autres, pour des parties de foot qui nous menaient si tard qu’il n’était pas rare que nous dégringolions le Valentin avec la nuit dans le dos. La Colline, c’était notre Santiago Bernabéu, nous y étions à l’abri des circonstances, sur une île et dans un ventre.

Il n’en allait pas de même au Petit-Parc, faible dépression nichée au sommet d’une arête plongeant sur l’avenue de la Borde, au versant de laquelle poussaient autrefois des vignes. Nous y grimpions lorsque le temps humide nous interdisait l’accès à la pelouse de la Colline.

Son aire réduite avait fait de nous d’assez fins techniciens, pas assez toutefois pour que cette place de jeux ne nous laisse un quelconque répit. Nous jouions sans filet et n’étions pas à l’abri d’une maladresse que la faible hauteur du treillis – son absence à certains endroits – n’était pas en mesure de corriger. Le ballon qui nous fédérait pouvait à tout moment nous faire faux bond ; et si par étourderie il franchissait les limites de notre nid d’aigle, il était susceptible de déclencher une catastrophe dont nous avions la faiblesse d’imaginer les moindres détails.

Nous jouions en réalité avec le feu, notre ballon pouvait rouler en bas de Riant-Mont ou de l’étroit passage sans nom qui plongeait par deux rampes d’escaliers – de douze et quatorze marches – jusqu’à la confluence de Riant-Mont et du Valentin ; et de là, si les circonstances s’alliaient contre nous, par l’église catholique, Chaucrau, la rue Haldimand et la vallée du Flon jusqu’au lac ou, comme une géographie sommaire nous l’avait enseigné, par le Grand-Pont et le Petit-Chêne jusqu’à Ouchy. Avec à chaque instant la possibilité d’un immense désastre incluant tous ceux qui auraient voulu, lâches ou héros, par un écart mortel sur la voie publique, éviter l’objet en chute libre ou s’en saisir. C’est par les mailles de ce modeste treillis que l’anxiété est entrée dans nos vies et en a chassé l’insouciance.

Nous avons imaginé le pire, avec précision, accoudés à la barrière qui surplombait l’abîme, regardé les yeux pleins d’effroi notre ballon dévaler les escaliers d’Odessa. L’incident n’eut lieu, par bonheur, qu’une ou deux fois et fut sans conséquence; nous en avons tiré une double leçon: le monde est un immense jeu de quilles dans lequel personne n’est à l’abri; nous ne devons jamais perdre de vue autrui, sachant qu’aucun geste n’est sans conséquence, tous sont susceptibles de répercuter leurs effets fâcheux jusqu’en Chine.

Nous avions dix ans et jouions au football, avons pris acte simultanément des manifestations de la gravitation universelle et de deux vertus cardinales, la prudence et la tempérance, bien avant que nous en avertisse le catéchisme enseigné par les réformateurs qui occupaient au XVIe siècle la colline d’en face, de l’autre côté de la Louve. Nous en avons fait l’expérience bien avant d’en prendre conscience: le cadre géomorphologique des naissances exerce une influence sur les tempéraments.

Le double héritage de Riant-Mont, ses replats et ses abîmes, aurait pu nous cadenasser à l’intérieur de ce quartier. Mais à la fin, nous avons tous roulé en bas la pente, à la poursuite de ce ballon que les adolescents que nous étions devenus ont intentionnellement laissé filer; il a été notre avant-garde, nous a permis de lever une première carte du monde et de l’explorer.

Je suis retourné au Petit-Parc, j’y ai retrouvé ce que j’y ai laissé: trois tilleuls, une fontaine, un vinaigrier. Je me suis arrêté également devant ce que nous n’avons jamais eu le temps d’admirer: le gris souris de l’Ancienne Académie et de la Cathédrale que notre nid d’aigle dominait. Apaisé, rassuré à l’idée que mes actions pouvaient avoir, elles aussi, des suites heureuses.

Amitié.

Jean

La Ficelle

Ne sont belles que les aventures qui durent ! j’ai eu la chance d’en voir naître une il y a quelques jours ; les initiatrices font une jolie équipe, elles sont jeunes, pleines de talents ; elles ont su aussi s’entourer d’amis et de gens de métier.

Elles voudraient, je crois, rendre à Lausanne un peu de ce que cette ville leur a offert et leur offre encore, en partageant avec ses habitants et ses hôtes de passage leurs coups de coeur, quelques-uns des morceaux de son histoire, son actualité. Elles ont demandé aussi à des chroniqueurs, des illustrateurs, des journalistes et des écrivains de participer à la fête.

La Ficelle, c’est un média moderne au graphisme élégant, papier et internet. La revue est diffusée gratuitement dans différents endroits, vous allez la croiser ces prochaines semaines, faites-lui un bel accueil. On peut aussi, pour ne pas perdre le fil, s’abonner ; il suffit d’aller sur le site.

Le premier numéro, sorti des Presses Centrales, a été présenté le vendredi 22 avril dans l’atelier que les deux rédactrices occupent à l’avenue de Morges avec des céramistes, des architectes, des bijoutiers et un écrivain – un peu seul au milieu de cette petite ruche d’artistes et d’artisans. Ils étaient là le jour du lancement, ils ont donné l’impression d’avoir tous mis la main à la pâte.

Je ne connaissais pas les instigatrices de cette aventure il y a quelques semaines, j’ai eu l’honneur d’être invité à faire avec elles les premiers pas. Ça a été un réel bonheur de me replonger dans la ville de mon enfance, autour d’une réalité qui colle à ses basques et qui nous a éduqués : ses pentes. Les pentes ? C’était le thème de la première livraison.

Les deux rédactrices en chef ont beaucoup d’autres idées ; elles m’ont soufflé que le second numéro tournerait autour du lac. Toute l’équipe se réjouit, de nouveaux collaborateurs ont même promis de rejoindre ceux de la première heure. En attendant et pour les aider, les deux jeunes rédactrices le méritent, chacune et chacun peut soutenir leur projet sur wemakeit, c'est par ici.

N’hésitez pas, seules les aventures qui durent ont un avenir !

Jean Prod’hom

Lancement de La Ficelle à L-Imprimerie (22 avril 2016)

Rue des Glaciers (Lausanne)

Place du village. Bertrand sort de la laiterie, j’y entre. Il monte tout à l’heure aux Rasses avec sa famille, je monte après-demain aux Marécottes avec la mienne. Salutations chez toi, salutations chez moi. Salut, salut. Les cloches sonnent. Check ! On rit.

Matinée à Riant-Mont, à la Colline d'abord : je commence par un examen attentif des murets, de la pelouse, de la piste cendrée, des treillis ; de la pente qui conduit de la cour de l'école au terrain de foot, je note la disparition des cages de but. Sur le fond rien n’a changé depuis les années 1960. Je guigne sur le parc de la belle propriété à l'ouest, le ballon y est allé mourir une ou deux fois : un arrosoir, des feuilles mortes, quelques années et l’abandon chevillé à la mauvaise saison.

Rue des Glaciers ensuite, Petit Valentin et Riant-Mont. On devine à la verticale l'avenue de la Borde, vertigineux, le réseau des chemins qui conduisent à l'ancien lit de la Louve demeure incompréhensible pour ceux qui, comme moi, sont nés au bas du quartier.

Le Petit Parc porte aujourd’hui le nom pompeux de Square de Riant-Mont ; la caisse à sable et la balançoire ont disparu, des jeux en kit les ont remplacées. Les trois tilleuls, le vinaigrier, la fontaine sont d’époque.

Midi à Vevey avec Françoise et Édouard. Après-midi à Cully avec Stéphane. Soirée en famille avec Joëlle et Yves.

On écrit, peut-être, parce qu’on a renoncé a vouloir tout dire.

Jean Prod’hom

Le Popu (Vers-chez-les Blanc)

A Riant-Mont d’où, gamins, nous ne sortions guère, lorsque les talus exhaussés par la Louve sur sa rive droite avaient usé nos petites volontés et que nous souhaitions retrouver un aplomb que nos courses à flanc de coteau avaient mis à mal, nous montions la rue du Valentin jusqu’au terrain de football de la Colline.

Il s’étendait devant une jolie école, où nous avions fait chacun, quelques années auparavant, nos premiers pas loin de notre mère, petite marmite gagnée sur la pente, herbe rase limitée au sud par les locatifs bordant l’avenue Vinet.

C’était notre Santiago Bernabéu à nous, où l’on se retrouvait les beaux jours, après les quatre heures ou le mercredi après-midi, ceux d’en-haut et ceux d’en-bas, Fincat, Lomette, les frères Jaquier, Papilloud et les autres, pour des parties qui nous menaient si loin qu’il n’était pas rare que nous devions dégringoler à la hâte le Valentin, avec la nuit qui nous talonnait sans pouvoir s’arrêter.

On y était à la fois dans une arche et dans un ventre, les hauts treillis nous autorisaient à toutes les maladresses ; ils nous dispensaient de prendre les précautions habituelles, pour que nos ballons ne nous échappent pas une fois encore, comme partout ailleurs, et ne soient pas, roulant, roulant roulant, à l’origine d’une catastrophe à laquelle ne pouvaient s’empêcher d’incliner nos esprits inquiets.

Jean Prod’hom

Saint-Prex

Elle ne m’en a jamais autant dit ; fallait-il encore que je l’entende. C’était en réalité impossible pour la simple et bonne raison que nous ne faisions qu’un.

Il aura fallu qu’elle meure et que le temps passe pour que nous fassions deux, et que j’apprenne à lire par-delà son absence, sur les lèvres et dans les yeux de celle qui aura été bien plus qu’une mère, ce quelque chose qui n’a jamais été dit, qui ne pouvait être dit, j’entends le secret de tout un chacun, celui qu’elle a laissé filer entre ses doigts pour aller plus loin, parce qu’il faut bien un jour renoncer à l’impossible qui nous fait vivre et qui ira nourrir la vie de nos enfants, les enfants de nos enfants, ceux du passé et ceux de l’avenir.

G. Gloor de l’entreprise W. A. Schnegg, photographe à Chauderon, avertit celle qui deviendra ma mère, dans un mot du 18 juin 1951, qu’elle passera à Saint-Prex le jeudi 21 pour lui montrer les photos qui sont toutes bonnes. Elle sera là vers 13 heures, à moins qu’il ne pleuve. Que les élèves qui souhaitent des copies soient prévenus et apportent de l’argent, c’est 25 à 30 centimes la copie. En cas de pluie elle les enverra par la poste.

Jean Prod’hom

Vuarrengel

S’il y a motif à à s’interroger sur les Rectifications de l’orthographe parues dans le Journal officiel de la République française, le 6 décembre 1990, ce n’est pas tant à cause du toilettage frileux d’une langue encombrée, dont les scandalisés n’ont, pour beaucoup, pas pris connaissance de la teneur, mais à cause du lobby des médecins qui ont voulu, j’imagine, que le nom de leur profession fasse bande à part, ne s’aligne pas sur la règle du è devant une syllabe contenant un e à valeur zéro.

Une demi-heure pour aller de Corcelles-le-Jorat à Valeyres-sous-Montagny en passant par Villars-Mendraz, Peyres-Possens, les fonds de la Menthue, Fey, Vuarrens, Vuarrengel, Essertines et Yverdon. Une autre pour en revenir à 10 heures, sous la pluie. Une troisième pour y retourner à 15 heures, sous la neige. Une quatrième pour en revenir avec Louise et Lili.

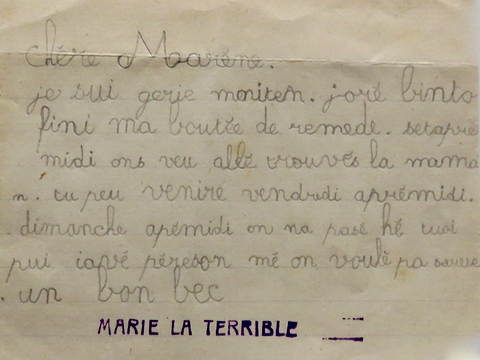

Celle que j’appelais tante Lucie, qui était en réalité une grande tante, soeur du père de ma mère, envoie de Villarzel un mot à celle-ci le 2 mars 1975, lui signalant que la platebande est toute fleurie et qu’elle prépare une salade de dents-de-lion qui ont bien poussé. Elle l’informe en outre qu’elle lui enverra sous peu un napperon qu’elle a réalisé avec les serviettes d’Hortense, morte en 1966, mère de ma mère. Elle joint à son mot une lettre que celle-ci a écrite alors qu’elle devait avoir cinq ou six ans et vivait avec ses parents et ses soeurs à Marcelin où Louis son père avait été engagé comme chef de culture à l’Ecole d’agriculture.

Dernières négociations dans la Grande salle de Mézières autour des quelques chardonnerets qui n’ont pas été vendus, en portugais, italien, français, espagnol, arabe. Il est peut-être question du marché d’El Arrache à Alger, des concours de chants à Agadir, de Naples, de Tunis. Entre 2005 et 2015, la France a perdu la moitié de ses chardonnerets, capturés dans la glu ou des filets tendus à côté d'un mâle qui chante emprisonné dans une cage. On raconte que les chardonnerets ont disparu d’Algérie.

Jean Prod’hom

Ristorante Amici (Lausanne)

Anniversaire de Françoise, balade par les hauts puis la Goille, avec à l’est les préalpes à hauteur d’épaule, comme en Engadine.

Elisabeth raconte qu’elle et Edith montaient par le Calvaire jusqu’à l’Hôpital cantonal, où elles regardaient, le front collé à la vitre du pavillon qui leur était réservé, la rangée des prématurés. Tandis que Michel et moi, à quelques pas de là, dans la vallée du Flon qui roulait ses eaux sales, nous ramassions pour dix sous les cadavres des bouteilles jetées par ceux qu’on appelait les saoulons et qu’hébergeait l’Armée du Salut.

Nous avions une dizaine d’année, étaient entrées ensemble au rez-de-chaussée de Riant-Mont 4 une télévision, une caisse de boissons gazeuses et, parquée devant la boulangerie, une 4L.

Jean Prod’hom

Hôtel Terminus

Cher Pierre,

Je suis parti à pied le 9 juillet 1996 de Mont-Frioud pour me rendre dans le nord en suivant une ligne à peu près droite. Par Peney-le-Jorat, Dommartin, Poliez-le-Grand, Echallens, Goumoens-le-Jux, La Sarraz, Rommainmôtier. Je me souviens avoir parlé, sur la terrasse de l’Hôtel des 3 Coeurs, avec un Minelli d’Assise, le seul survivant des septante Italiens qui s’étaient installés à Vaulion dans les années soixante.

Arrivé comme maçon, Minelli est rapidement engagé comme employé dans l’usine à limes de Vaulion. On y trouve, dans les années soixante, trois bistrots dans lesquels on danse tous les vendredis soir. Les années passent ; cinq fois grand-père, Minelli ne retournera pas à Assise.

Ne reste en 1996 à Vaulion que l’Hôtel des 3 Coeurs, et un serveur, belge. Celui-ci boit en 1981 des litres et des litres de gueuze pour fêter son retour au pays natal, tant est si bien que lorsqu’il descend du train à Bâle pour monter dans celui de Bruxelles, c’est sur les quais d’Yverdon qu’il se retrouve. Il renonce et revient à Vaulion.

Je passe les détails de cette première journée, quitte à l’aube du 10 juillet la Bréguettaz où je passe la nuit, continue par le Pont et Villeslongues jusqu’à Métabief où j’assiste à une représentation de cirque. Puis Pontarlier par le Lac Saint-Point. Vuillafans le lendemain. Ornans que je rejoins dans un kayak, puis Malate aux portes de Besançon, Baumes-les-Dames sur les rives du Doubs, Vllersexel sur celles de l’Ognon, la région des Mille étangs, Lure au pied des Vosges.

Je grimpe le 19 janvier au sommet du Ballon de Servance, comme Pétrarque au sommet du Mont Ventoux : rien, rien que le ciel et les bois. D’en haut, je devine le nord, les forêts de conifères et de feuillus, des forêts encore et tout au nord le nord dans la brume. Ça suffira comme ça... Mon expédition s’arrête là. Je descends à Le Thillot, prends une chambre dans le premier hôtel venu, il s’appelle Le Teminus. Je monte dans le premier train au matin du samedi 20 juillet, j’en ai assez vu, à quoi bon m’obstiner.

Daniel Roulet quitte Milan en juin 2002, pour se rendre à pied et en ligne droite jusqu’à Rome : zones industrielles, routes barrées, cimetières, grandes avenues, petits canaux, rizières, pistes cyclables, périphériques, jardins ouvriers, passages sous l'autoroute, voies ferrées.

Le chemin pour Rome est long, quand bien même il y a toujours quelqu’un à qui parler, quelque chose à observer : vignes, indicateurs de direction, lacs, talus, auberges, tilleuls, monde que bégaie la pensée en roulis de l'homme qui marche et tangue.

Lodi, Piacenza, Parme, Modène... les Apennins enfin. En haut sur la crête ? Rien. Rien que le ciel sans un nuage, les pâturages et la caillasse qui prend le soleil... Au nord, les montagnes étaient vertes, celles de Toscane sont bleues à l’infini. Léonard de Vinci les avait déjà décrites, notant dans son carnet de croquis : « Tous les lointains sont bleus. » D’un bleu d’abord soutenu, presque noir. Ensuite de plus en plus estompé jusque tout là-bas, dans la brume où je crois deviner la mer.

Ça suffira comme ça. Terminus. Cette sagesse-là n'a pas besoin d'une suite. Les buts qu'on se fixe ne sont que des fictions qui assurent une continuité entre des choses qui n’en ont pas, l’homme revient en arrière bien avant se s’être assuré de quoi que ce soit, l’homme devine.

Jean Prod’hom

On mange un hot-dog et des merveilles

Cher Pierre,

Le feu a pris, la machine à laver est vide, la vaisselle rangée, l’évier propre, la neige déblayée, le chien sorti; j’ai discuté le coup avec Maurice, les enfants et Sandra sont partis à l’école. C’est vendredi.

Je fais la liste des courses du week-end en buvant un café, grignote quelques cacahuètes, croque une pomme. Je gratte le pare-brise de la Yaris, descends au village, fais quelques photos de la neige soufflée aux extrémités des pannes et à l’intérieur des profils des lambris, déposée sur les pachons des échelles ou accrochée au flanc de ce qu’on remise à l’arrière des bâtiments.

Je m’arrête au village pour photographier la maison aux sabots, son crépi, le vert de ses volets, le tas de paille, le râteau, le bois. Je roule au pas, les routes sont mauvaises ; je m’arrête au Petit Magaz de Mézières où j’achète des boscops, continue jusqu’à la COOP d’Oron : une mangue, deux grenades, des poires, des pommes, des bananes, des yoghourts ; des merveilles, deux pâtes feuilletées, trois baguettes, des épinards, un concombre.

La librairie du Midi est fermée, la boucherie ouverte, j’en ressors avec du boudin, quatre saucisses de Vienne et un poulet nourri au grain près de Châtel-Saint-Denis. Verveine à Châtillens où des retraités regardent un match de tennis. Détour par le Pacoton au-dessus de l’Ecorcheboeuf où je fais quelques photos des façades de deux fermes inhabitées, d’un rural et d’une annexe. Sous la neige. Les fontaines ne coulent plus.

Je me retrouve à un peu plus de 11 heures au Riau, le temps de ranger les courses, mettre la table, préparer un bircher pour ce soir. Relever mon courrier, couper en quartiers trois pommes et deux poires pour faire patienter Louise, Lili et sa camarade qui déboulent à midi. Je n’ai rien vu passer. On mange un hot-dog et des merveilles.

L’après-midi est à moi mais je suis fatigué ; pas envie de lire ni d’aller me promener. J’écris ces mots en espérant que l’un d’eux fasse office de clé. C’est finalement Sandra qui me réveillera de ma torpeur, instant trop bref. Elle se rend chez le vétérinaire avec Oscar, je descends à Morges retrouver Dominique que je n’ai pas vu depuis cinquante ans. Jette en passant un coup d’oeil à La Librairie, Tessons a fait son temps, place à d’autres.

C’est sur le parking du nouveau port qu’on se retrouve. A la seconde je ne le reconnais pas, je fais un pas en arrière comme pour me défier de cet inconnu. Mais c’est plutôt, à la réflexion, pour que nous puissions, lui comme moi, nous assurer que nous ne nous trompons pas et disposer d’assez de recul pour faire se correspondre l’image de ce ce nous avons été avec celle de ce que nous sommes devenus. Quelques secondes suffisent, ce qu’il a été réapparait sur son visage, bientôt sa démarche, ses longues foulées, sa voix, son rire.

Quelque chose n’a pas changé sans que je sois en mesure d’en dire quoi que ce soit. Il nous faudra deux belles heures au bord du lac puis autour d’une verveine pour regrouper la dispersion des années en deux ou trois moments. Avec l’impression qu’on aurait tort d’accorder trop d’importance aux cinquante ans qui nous séparent.

Et je crois comprendre, lorsqu’on se quitte sur le parking, dans la nuit et sous la neige, que notre vie se réduit à une portée sur laquelle la voix de chacun d’entre nous cherche à retrouver ce qui se répète depuis le début et à le dire avant la fin.

Jean Prod’hom

Le parquet

Pour Denis Montebello

« C’était l'époque des parquets. Des bals qu'on installait dans les villages, qui arrivaient comme les petits cirques, un matin ils avaient disparu. Ils revenaient à date plus ou moins fixe. »

Cinq francs c’était le tarif, paille de fer et huile de coude. Combinaison de lames aux V bancal, alternant leur débord sur le parquet à bâtons rompus du salon de Riant-Mont 4.

L’autiste que j’étais gravissait les pachons de ces échelles de Sisyphe, jusqu’à la frise d’encadrement – à laquelle j’ai repensé l’autre matin, en saluant Jean-David déchintrant son champ de betteraves.

Le pied coulissait sur la frise de chêne en prenant appui contre la plinthe ; la pantoufle de fer glissait sans effort sur l’encadrement, comme le mercredi après-midi avec Anne sur la glace de Montchoisi, main dans la main pour un dernier tour.

Petits tas de farine de bois, deux fois par année, deux fois deux heures ou deux demi-journées, je ne me souviens plus : le temps n’a ni cintre ni plinthe.

Il y avait bien sûr le bord crénelé aux mille promesses de mon salaire, que l’extrémité de mon index ferait bientôt rouler dans la poche, il y avait aussi le salon vide plein de cette rumeur que j’allais écouter parfois dans l’unique coquillage de la maison, mais il y avait surtout l’odeur de l’encaustique que ma mère appliquait au lendemain de mes travaux, au chiffon, et qui me submergerait lorsque je rentrerais de l’école.

Cette essence d’encaustique, qui se confond avec celle de ma mère, a occupé à nouveau la poche qui abrite mon coeur, ce matin, lorsque je suis entré aux Tailles, dans le salon de la vieille de Pra Massin.

Jean Prod’hom

Recoller les deux moitiés de sa vie

Arcangelo Corelli

J’ai souvent pensé, ces derniers jours, à la voix d'Henri Calet, celle qui habite ses chroniques publiées, après guerre, dans Combat et Réforme, et j'ai les larmes aux yeux.

A cause, peut-être, de toute la gentillesse de ceux que j’ai croisés ces derniers jours. J’en avais bien besoin avec la parution de Tessons. Il faut dire qu’il y a eu, cette dernière semaine, tellement de premières fois.

Ce matin j’ai reçu un message de Marc, un ami de l’autre moitié de ma vie, il nous a rejoints vendredi passé à l’Estrée. C’est lui, avec Jacques et Antonella, qui a fait le lien avec la moitié d’aujourd’hui. Voilà ce qu’il m’écrit.

La lecture de tes « tessons » m'a enchanté.

Il faut dire que je sortais tout juste des Frères Karamazov. Une tout autre vaisselle aux débris moins polis. Cette marotte un brin obsessionnelle te va comme un gant.

Je me suis laissé promener, étonner, conter.

Désormais, je n'arpenterai plus les plages tout à fait comme avant.

Merci !

Que ces merdouilles te ravissent et que mon commerce avec eux ne te laisse pas indifférent me réjouit. Je crois bien que ces merdouilles sont en train de tenir leurs promesses. Et d’avoir pu te revoir, Marc, à l’occasion du vernissage de ce petit livre, m’a permis de recoller, un bref instant, les deux morceaux de ma vie.

Que l’écrivain qui m’a ouvert les yeux sur la force de l’idiotie tienne une place dans la tienne ajoute quelque chose au bonheur de t’avoir rencontré.

Les personnes ont semblé contentes de ce 31 octobre, l’éditeur aussi. Mais la vie de ce livre un peu insolite et au caractère indécis sera difficile. Qu’il t’ait enchanté lui donnera une chance supplémentaire.

J’aurais bien voulu remercier tous les amis qui sont montés à l’Estrée, ceux aussi qui auraient voulu en être sans le pouvoir.

Voilà que ce petit livre ne roule pas seulement les morceaux égarés de la beauté du monde, mais aussi les morceaux de la bonté des hommes. Il va me falloir aller au grand air pour redimensionner mon émotion.

Jean Prod’hom

Daniel Christoff

Langue-monde entourée de douves

il y vivait seul

nous l’écoutions sur l’autre rive

Jean Prod’hom

Vacances à la Creusaz

On allait

maman mes soeurs et moi

sous le chemin d’Emaney

trente-trois fois trois myrtilles

à lâcher dans un gobelet de yoghourt vide

libres ensuite

Jean Prod’hom

A la Sernanty

On attend

ce qui a déjà eu lieu

là où bientôt il n’y aura personne

Jean Prod’hom

Visite au cimetière

Le nom des morts ne connaît pas de repos

les époux font chambre à part libres de ce qu’ils s’étaient promis

je pique-nique avec les enfants adossés à leur arbre généalogique

Jean Prod’hom

Structures élémentaires de la parenté

Chacun rejoint la place qui lui revient

dans l’un ou l’autre des compartiments du convoi des générations

dans la hâte mais en bon ordre comme au mikado

* (1898?) Augusta / Marie (Joliquin) / Lucie / Louis / Elisa / Marcel / Charles Rossier / Blanche

Jean Prod’hom

Rue du Nord (1983)

Seul près du poêle j’entendis des voix

la plus nue se proposa de tirer parti du charivari

et fit entendre la chambre vide

Jean Prod’hom

Dernière fête du bois (1959)

Les nouveaux firent leur mélange de gravier et de ciment dans la caisse à sable

supprimèrent l’épingle à cheveux qui ramenait les papillons aux ateliers

tranchèrent d’un coup de ciseau indolore et le bandeau et les escaliers

Jean Prod’hom

Palette d'Isenau (1957)

Nous sommes nés d’une même pâte translucide

éclats d'un seul tenant que rien ne pouvait séparer pas même les pleurs

rires ivres qu’un regard dont on ne saura rien faisait monter au gré du vent

Jean Prod’hom

Incipit tragoedia (1959)

On apprit émerveillés les différents rôles de la tragédie qui nous attendait

avant d’accepter celui que les circonstances nous commandaient d’endosser

et dont nous aurions à nous affranchir le restant de notre vie

Jean Prod’hom

Plans-sur-Bex (1962)

C’est en y jouant de longues heures dehors sous l’auvent

que le Monopoly imposa à nos vies intérieures

un premier plan directeur

Jean Prod’hom

Vie personnelle (1958)

Ma vie personnelle prit naissance au fond des yeux fermés de papa et maman

corollaire du désintérêt qu’ils me portèrent soudain pour sauver la leur

et de la confiance qu'ils me firent pour disposer d’un peu de temps mignon

Jean Prod’hom

Baron perché (1957)

L’intrusion du passe simple

nous contraignit à partager nos vies avec les héros de nos récits

à concevoir un ailleurs et d’autres asiles

Jean Prod’hom

Grandes vacances

Les paupières décollées

notre futal enfilé

nous nous glissions entre ciel et terre pour rejoindre notre bivouac

Jean Prod’hom

Riant-Mont

Notre quartier s’étendait jusqu’au petit parc

à la colline et au fond du jardin

au-delà un domaine inconnu où régnait le gros Georges au milieu de rien

Jean Prod’hom

Plus tard

Une adolescence à mobylette

rythmée par de petites explosions

des ratés soigneusement organisés

Jean Prod’hom

Nous sommes tous des Payernois du dehors

A Payerne vit une belle tradition née au milieu du siècle passé : la Noble Société des Tireurs à la Cible – fondée en 1736 – invite en effet, lors de la fête annuelle du Tirage, un Payernois du dehors à s’adresser aux Payernois du dedans ; il s’agit là du seul discours prononcé lors du banquet officiel. L’heureux élu lève d’abord le toast à la Patrie, courte prière à l’occasion de laquelle l’orateur loue Dieu d’avoir rassemblé, une fois encore, les ressortissants de la petite ville broyarde. Le Payernois du dehors enchaîne ensuite avec les mots qu’il a choisi d’adresser à ceux du dedans et aux exilés. Que les mots officiels du rassemblement soient pris en charge précisément par l’un de ceux qui a quitté la ville nous invite à réfléchir sur la question des origines et sur le statut de celui qui est habilité à en parler.

Une fois encore cette année, au mois d’août, un Payernois du dehors aura donc l’insigne honneur de sonner le rassemblement, un bourgeois de la ville qui n’y a jamais vécu, puisque son grand-père l’a quittée en 1926 pour reprendre un domaine dans le Jorat.

Je suis comme ce Payernois du dehors, mais de Bursins d'où mon père est parti pour des motifs économiques dans les années d'après-guerre, la menuiserie familiale ne suffisant pas à nourrir les deux frères qui avaient appris le métier. L’un était donc de trop, le droit d'aînesse a voulu que mon père s'en aille. Il y a laissé les siens sans que jamais il ne coupe les amarres, il y est retourné tout au long de sa vie pour revoir ceux qu'il avait dû quitter, heureux de passer une demi-journée avec ses anciens camarades, d'aller boire un verre de Tartegnin à la pinte dont il connaissait l'entrée dérobée. Il n’en a jamais voulu, je crois, à ceux qui l’avaient précédé sur les lieux de ses origines et qui l’ont obligé à s’exiler là où il y avait de la place. Je pense même que ses retours dans le village qui l’avait vu naître et dans lequel il avait fait ses premiers pas lui permettait de leur rappeler qu’il ne leur portait aucun grief, qu’il est possible d’être du dedans en étant du dehors.

Je n’ai donc jamais vécu à Bursins. Et si j’y suis attaché, c’est assurément pour d’autres raisons que celles de mon père. Je n’y ai laissé personne. Je vis ailleurs, dans un ailleurs qui m’a accueilli. J’ai pourtant, au fond de moi, des attaches puissantes avec ce village de la Côte, j’y retourne parfois et rêve d’y retourner plus souvent. Qu’aurais-je dit après avoir levé le toast à la Patrie aux Bursinois du dedans s’ils m’y avaient invité ?

J’aurais dit que le lieu des origines ne se confond pas à celui de nos résidences. Et que nous avons tous été accueillis un jour, la légende veut que Bursins ait adopté mes ancêtres lorsque la révocation de l’Edit de Nantes les a obligés à s'exiler. L’origine est un nom, une image, une fable nécessaire et régulatrice qui retient le secret de notre double nature, celle d’être à la fois du dedans et du dehors. Nous sommes tous issus d’une diaspora et nous vivons dans des rassemblements précaires. Nous sommes invités à y songer, à ceux du dehors de nous le rappeler. Nos sociétés fragiles vivent d’un double écoulement, écoulement de ceux qui viennent, écoulement de ceux qui partent, c’est le prix qu’il faut payer pour que l'eau ne stagne pas et que les groupes ne se referment pas sur eux-mêmes. Ce sont ceux du dehors qui oxygènent ceux du dedans, restaurent les issues par où les nouveaux arrivés viennent et les partants s’en vont. Car il y a deux portes, d’en oublier une rend nos vies impossibles. J’aurais remercié les Bursinois du dedans d’avoir laissé filer mon père, que celui-ci ne leur en a jamais voulu, bien au contraire. Mais j’aurais aussi évoqué la porte de derrière à laquelle frappent tous ceux du dehors qui ont dû quitter leur village, leur ville ou leur pays et que parfois ceux du dedans n’entendent pas. J’aurais fait voir aux Bursinois du dedans que nous sommes tous des Payernois du dehors, ces orphelins et ces adoptés sans lesquels il n’y aurait pas d’histoire.

Je leur aurais raconté en conclusion l’histoire du grand-père et du père de ce Payernois du dehors qui a conduit celui-ci à faire sien le Jorat.

Jean Prod’hom

L’essence du bref (c)

Court plus court mains jointes

ne rien écrire avant que

le commencement et la fin ne fassent qu’un

Jean Prod’hom

Néocolors

Sonnerie encombrée, puis silence qui se prolonge dans les tempes, bruits de pas lointains. La maman de Michel ouvre la porte et me souhaite la bienvenue, voix douce, elle semble parler une autre langue et habiter un monde à l’autre bout du couloir qu’elle ira rejoindre lorsqu’elle m’aura accompagné jusqu’au salon. De la musique sort d’un bahut encastré dans une grande bibliothèque, du piano peut-être, le battant est ouvert et on aperçoit le disque noir qui lance quelques éclairs ; discipliné, le bras se soulève, il fait sombre.

Michel me regarde à peine, il dessine. Partout sur la table des néocolors qui roulent et butent contre des obstacles indifférents, petits morceaux en désordre.

Michel m’a invité à dessiner, son père est là, la pipe à la bouche. Il regarde ravi l’engagement de son fils qui remplit de grandes feuilles, à grands traits, à raz-bord. Il piaffe, bouche avide, lèvres épaisses, je le regarde de biais. Je ne comprends rien, le père a disparu dans l’ombre. Michel emporte tout sur son passage, sans s’arrêter, sans lever les yeux. Ce devait être un samedi, nos deux mondes se cotoyaient mais ne se touchaient pas.

Jean Prod’hom

Aigle

Christine, Moulin d’Aigle, 21 juillet 2013

Dimanche fin d’après-midi, toutes les fenêtres sont ouvertes, il fait à Aigle un cagnard à préférer les enfers. La rue du Bourg, étroite et profonde, offre un refuge si frais que les tenanciers rançonnent sans difficulté les passants.

Tout au bout, à l’est, la rue du Bourg est barrée par une route qui penche en direction du Rhône, elle longe une paire de rails, celles qui reliaient en 1900 la gare d’Aigle au Grand-Hôtel détruit en 1946, celles qui mènent aujourd’hui aux Diablerets. Plus bas une banque sans grand caractère a remplacé l’hôtel Victoria sur la terrasse duquel une inconnue a fait la noce au mois de mai 1910 tandis qu’une de ses amies se soignait aux Bains de Lavey.

La maison d’en face n’a guère changé, les propriétaires ont réduit la largeur du balcon, le lampadaire n’existe plus, le muret du jardin est sectionné en plusieurs parties, une barrière fortifiée a remplacé la haie, l’arbre a vieilli et le lierre ne le lâche plus, mais les charpentières sont intactes.

Une cinquantaine de mètres plus bas s’ouvre une cour d’où s’élance un bâtiment large d’épaules, un ancien moulin qu’alimentait le bief de la Monneresse. Un moulin en sursis qu’occupent aujourd’hui des peintres, des musiciens, des vidéastes, bref de la mauvaise graine en situation précaire, mais de la graine résistante, de la graine qui chante.

Il y a Antoine, Anaïs, Olivier, Christine, et tous ceux qu’on n’a pas vus parce qu’ils ne voulaient voir personne, l’endroit est immense. J’ai passé la fin de l’après-midi avec eux, on a mangé des filets de féra qu’Antoine a préparés, on a mangé un gâteau au chocolat parce que le fils de Christine fêtait ses vingt-trois ans.

A la fin ils ont chanté en français, en anglais, en portugais tandis que la nuit entrait par les fenêtres grandes ouvertes. Je les ai quittés à un plus de vingt-deux heures, ce sont vraiment des gens pleins d’amour, pleins d’envies, avec pleins de projets, fragiles, comme appuyés à des bâtons de chaise.

Antoine, Moulin d’Aigle, 21 juillet 2013

Usez mieux. ô beautés fières,

Du pouvoir de tout charmer :

Aimez, aimables bergères ;

Nos coeurs sont fait pour aimer.

Quelque fort qu’on s’en défende,

Il y faut venir un jour ;

Il n’est rien qui ne se rende

Aux doux charmes de l’amour.

Songez de bonne heure à suivre

Le plaisir de s’enflammer :

Un coeur ne commence à vivre,

Que du jour qu’il sait aimer.

Quelque fort qu’on s’en défende,

Il y faut venir un jour ;

Il n’est rien qui ne se rende

Aux doux charmes de l’amour.

Molière, Cinquième intermède de la Princesse d’Elide

Jean Prod’hom

Retourner à Bellelay

On a parlé de choses et d’autres, de nos enfants, un peu de musique, de la difficulté de mener à bien nos entreprises lorsqu’elles viennent du dedans et qu’on souhaiterait pouvoir les toucher du dehors, de nos années de fous, des choix qu’il faut faire, de la sagesse qui nous maintient en vie. C’était dans la cave voûtée de la cafétéria de l’asile des incurables de Bellelay comme on les appelait autrefois, devant une salade, puis devant un café sur la terrasse, ensoleillée, mais battue par la bise qui pique un peu à plus de 950 mètres.

Lui c’est Antoine, on s’est connus à Riant-Mont, nous étions des gamins, il habitait une belle propriété cachée sous les arbres dont on apercevait les dessous lorsqu’on redescendait du Petit Parc. On s’y est croisés une ou deux fois avant de se perdre de vue, tout s’explique, il est né une paire d’années après moi, et les années comptent double à dix ans.

Il aura fallu un enchaînement de circonstances pour qu’on passe un bout de la journée ensemble entre Tavannes et Porrentruy, à l’intérieur d’un enclos dont il est inutile de fermer les portes, au bout d’une route qui ne mène nulle part, lieu habité à l’extrémité des terres, charme discret, un peu vieilli, sans contrepartie, charme comparable à celui des villages construits sur des promontoires que le temps érode, qui les a protégés autrefois et qui les aliènent aujourd’hui, silence de cire, Villarzel, Dommartin, Essertines ; finistères oubliés par les passants eux-mêmes. Car on ne passe pas à Bellelay, on y reste ou on rentre chez soi avant d’y revenir.

On se quitte, Antoine retourne aux orgues de son saxo, mais il reviendra à Bellelay en septembre 2014 avec Monteverdi pour fêter le tricentenaire de la reconstruction de l’église abbatiale.

Jean Prod’hom

J'ai fumé comme jamais

Le printemps 1989 n’aura pas répondu à nos attentes, du gel au matin du 29 avril, la bise levée à l’aube qui n’aura pas faibli, pas plus de 5 degrés à 11 heures. Et pourtant, les premiers jeudi et vendredi de mai auront préparé le miroir du samedi, magnifique le dimanche, on y était enfin.

J’habitais alors Hermenches et nous avions, mon amie et moi, invité pour le café ma mère et mon père. On avait parlé de choses et d’autres, ils avaient raconté leur repas chez les Andrée avec les Gaston, leur escapade à Couvet où les attendaient mes deux soeurs et leur mari, les 3 heures de marche autour du Creux du Van, du souper enfin à Neuchâtel.

J’ai proposé alors à mon père de descendre à pied jusqu’à Moudon, belle trotte sur le dos des collines et au fond des bois. Nous sommes descendus jusqu’à la déchèterie, derrière la Moille Robert par Chauru, avant de rejoindre la lisière du Bois Bataillard qui surplombe la Mérine. Nous n’avions pas l’habitude de beaucoup parler lorsque nous marchions ensemble, et ce silence qui nous unissait nous séparait aussi. Il n’était pas rare que je me trouve à une dizaine de mètres en avant de lui, le laissant à ses pensées tandis que j’essayais de faire le ménage avec les miennes.

C’est en haut du premier raidillon que je me suis aperçu soudain que mon père ne suivait plus. Je me suis retourné et l’ai vu, tout en bas encore, penché au pied des arbres chétifs qui vivotent à l’ombre des hautes sentinelles des lisières. Il s’est relevé et baissé à plusieurs reprises, il n’observait visiblement aucune trace, je le devinais, ni les brins du muguet pour lequel il avait une préférence, il portait une veste bleue, légère. J’ai eu le pressentiment à je ne sais quel signe, imperceptible, mouvement de l’air ou nuage dans le ciel, qu’il se penchait sur ce quelque chose auquel il ne pouvait croire et que je devinais peut-être.

J’ai pris alors, sans être assuré de quoi que ce soit, l’engagement de renoncer à ce qui le rongeait s’il s’avérait que l’affaire dont je devinais les contours tournait mal. Nous avons continué par la Doreire sur Rossenges jusqu’à Beflori, traversé le bourg de Moudon et plongé sur la Broye.

En attendant le verdict, j’ai profité comme un condamné du délai que je m’étais octroyé et fumé comme jamais.

Jean Prod’hom

On fumait la clématite

Riant-Mont 1968

J’ai tiré sur mon premier bois fumant dans le roncier surplombant les escaliers qui montaient au Petit-Parc, tout près de chez le gros Georges, avec Claude-Louis peut-être, ou son frère André, ou un autre copain du quartier. J’avais onze ou douze ans. Ce dont je suis sûr c’est que je n’étais pas seul, je n’aurais pas osé en effet glisser une boîte d’allumettes dans une de mes poches et marcher ainsi dans la rue.

Ma première cigarette, je l’ai fumée entre 14 et 15 ans, seul dans les toilettes de Riant-Mont, fenêtres grandes ouvertes. C’était une Brunette tirée du paquet de mon père. Ni lui ni ma mère ne m’ont fait une quelconque remarque à leur retour, je leur en sais gré. L’affaire était donc bien lancée, j’ai continué en augmentant ma ration jusqu'en 1989. J’ai fumé des Virginies sans filtre, des Gauloises bleues, jaunes, disque bleu, des Gitanes sans filtre, papier maïs, des américaines, roulées, sans ordre et sans faire preuve d’aucune fidélité. J’ai cessé de fumer des centaines de fois, à certaines périodes de ma vie c’était quotidien, ou ça durait un ou deux jours avant que je n’en allume une pour fêter ces premiers pas vers l’abstinence.

Je tiens tout bien pesé pour responsables de ce vice, au moins partiellement, mes parents, Claude-Louis, Michel, Garry Cooper, Cary Grant et la société tout entière. Mais je tiens mon père pour l’unique artisan de ma décision de cesser de fumer. J’ai énoncé les conditions d’un tel arrêt le dimanche 7 mai 1989, il m’a fallu attendre encore un mois et dix jours avant de passer à l’acte, c’était le samedi 17 juin dans l’après-midi. Je n’ai plus fumé depuis ce jour-là, rien pendant plus de vingt ans, c’était hier lorsque j’y pense. Et de ce point de vue, ce rien qui a occupé chacun des instants de cette seconde partie de ma vie l’aura réduite à presque rien.

Jean Prod’hom

La dernière Kent

Saint-Sulpice 1965

Lorsqu’il a été évident que la cigarette ne faisait aucun bien à la santé de quiconque, ma mère a renoncé à la Kent qu’elle se plaisait, parfois, à fumer en fin de semaine et s’est mise à mener la vie dure à mon père, condamné désormais à fumer à l’écart, comme un paria, à suçoter des pastilles pour donner le change, des Läkerol à la réglisse qui se mêlaient dans la petite poche intérieure de son veston à la monnaie que les sommelières lui remettaient à l’heure de l’apéro au café de la Couronne.

C’est tout cela que mon père transférait le dimanche matin, monnaie et bonbons, du veston de la semaine à celui d’un ensemble plus sombre qu’il enfilait pour aller au culte. C’est de cette nouvelle poche qu’il tirait les piécettes qu’il plaçait dans la bourse de velours circulant parmi les bancs de l’Assemblée des Trois-Rois. C’est de cette même poche qu’il sortait, peu après la collecte, un bonbon de réglisse, tiède, qu’il déposait comme un cadeau du ciel dans la paume de ma main, pour m’aider à faire avancer le temps, un temps que je suçotais mais qui ne passait pas, encalminé dans les professions de foi.

Jean Prod’hom

Pourquoi je me suis mis à fumer ?

Et puis il y avait ce geste de prestidigitateur qu’effectuait mon père lorsqu’il tapotait l’extrémité de sa virginie sans filtre, sur son ongle ou à l’angle de la table, pour repousser à l’avant de la cigarette les miettes de tabac qui auraient entamé sérieusement le bonheur de la première bouffée en quoi devait se résumer, je le soupçonnais alors, le plaisir du fumeur, en l’obligeant à saisir ces grains parasites, sans la moindre élégance, du bout des doigts. Il y avait ensuite la pression de ses lèvres qui, avec l’aide du mouvement circulaire de l’index, du majeur et du pouce de sa main droite, bordaient l’ouverture d'une étroite marge de papier empêchant ainsi le retour intempestif des grains récalcitrants, avec le risque que cette protection gommée demeure collée à ses lèvres et fasse saigner celles-ci lors de son retrait. Il y avait enfin ce moment où il y boutait le feu à sa virginie, l’oeil fixé sur le lointain d’où venait certainement un second plaisir, moins physique mais infiniment plus romanesque auquel j’aurais voulu être initié.

Ces gestes que mon père réalisait à la perfection me renvoyaient à ceux qu’effectuaient les cow-boys entrevus à la télévision qui, après avoir fourbi leurs armes et embrassé leur belle, en fumaient une encore avant de s’engager dans des combats qui feraient d’eux des héros.

C’est dire que mon père a contribué sans le vouloir à mon désir de fumer, mais il aurait peut-être échoué si son oeuvre n’avait pas été complétée plus tard par mon ami Michel S, fumeur de la première heure, amateur de gauloises et de gitanes sans filtre, qui ajoutait au scénario suivi scrupuleusement par mon père, Cary Grant et Gary Cooper, le bruit des fers de protection en forme de lune fixés à l’avant et à l’arrière de ses mocassins qu’il faisait sonner sur le bitume, comme des sabots, faisant accroire à celui qui le voulait bien que le cheval qui manquait à mon père était désormais bien là.

Le bonheur était complet, le tableau achevé, il était temps que je me mette moi aussi à fumer.

Jean Prod’hom

Un matelas de crin dans la main

Du côté de mon père ça a été une autre paire de manches, parce que mon père a été lié simultanément au monde du travail et au tabac brun, comme toute cette génération de gardes-frontière helvètes mobilisés pendant la Seconde Guerre qui les a initiés, alors qu’ils avaient à peine vingt ans, non seulement au désoeuvrement mais à l’utilisation sans frein de l’herbe à Nicot.

Il fumait son paquet de Virginie sans filtre chaque jour, à l’usine, à neuf heures au café de la Couronne d’Or, à l’apéro et sur le trajet qu’il empruntait pour se rendre Rue des Deux-Marchés derrière le Tunnel. Jamais à la maison pour autant que je m’en souvienne. Il m’envoyait parfois au tabac du bas du Valentin lui acheter un paquet. Les jours de fermeture je faisais glisser dans l’automate une pièce d’un franc dont ressortait un paquet niché dans un tiroir, avec glissée sous le timbre qui en assurait la fermeture une pièce de quatre sous. Je remontais à Riant-Mont en palpant comme un aveugle cet objet plein du monde qui m’attendait, et emballé comme un cadeau.

Le plaisir d’avoir sur le chemin de retour tenu ce petit paquet à la dimension de ma main m’en annonçait d’autres, sa molleté ferme me procurait une sensation comparable à celle que le corps éprouve au contact d’un tapis de bottes de foin ou d’un matelas de crin, mais avec le curieux sentiment de le tenir dans la main, d’en faire le tour comme lorsqu’on tient une rampe d’escalier polie par les ans.

Jean Prod’hom

Une cigarette du bout des lèvres

Une ou deux fois par année j’ai vu ma mère fumer une Kent. Elle prenait alors les traits de cette jeune femme émancipée aux cheveux noirs et courts qui apparaissait sur les paquets de MaryLong : rouge à lèvre, double rangée de perles au poignet, foulard bleu au vent, je l’imaginais sous le soleil et sans nous au volant d’une décapotable.

La plupart du temps on roulait en famille, dans une 4 L d’abord, dans une Simca 1100 break ensuite. Plus tard ma mère a revendiqué le droit de ne pas avoir de permis de conduire, c’était une manière à elle d’y renoncer la tête haute.

Jean Prod’hom

Une dernière clope

Deux hommes d’âge mûr conversent à la table voisine, le visage marqué, passent en revue les épisodes de leur chemin de croix, s’étonnent : « Tiens, on vit le même calvaire ! » Les deux lascars ont en effet cessé de fumer un nombre incalculable de fois, ont recommencé autant, ils rient heureux d’être semblables, ils avaient juré pourtant par tous les dieux qu’on ne les reprendrait pas, que c’était la dernière fois et la dernière clope qu’ils le disaient et sur laquelle ils tiraient. Le vice les tient fermement dans sa pince, ils oscillent entre les plaisirs qu’on se doit de ne pas refuser, on va tous crever, la vie est courte et les séductions d’une vie marquée par la vertu, le courage et les sacrifices. Ils racontent à tour de rôle leur inépuisable aventure, même rengaine, raisons, explications, justifications.

L’un d’eux l’affirme bien haut : coupables son père et sa mère, indécrottables fumeurs et cause première de son vice, qui fumaient à tout-va, jour et nuit, dedans comme dehors. L’autre raconte la pression qu’ont exercée sur lui les groupes d'adolescents au tournant de sa seizième année, le sésame que représentait une cigarette au bout de ses doigts pour être des leurs. J’hésite à m’inviter à leur table et verser ma contribution à ce procès. Je tiens moi aussi pour responsables de mon addiction mes copains d’alors, Michel, mon père et ma mère, mes parents et les lobbys de potaches. Mais je m’abstiens. (A suivre)

Jean Prod’hom

Mon second film

Rome, Villa Adriana, 1973

Depuis Remparts, le film que nous avions tourné Jacqueline S, Michel S et moi en 1974, je n'ai plus touché une caméra. C'était un film d’adolescents attardés, une adaptation d'une nouvelle de Gilles Anex parue dans Ecriture 9, l’histoire d'une jeune fille qui se souvient de je ne sais plus très bien quoi. De cette aventure me restent en mémoire, à côté de l’amitié, une journée dans l'enceinte des ruines du théâtre romain d’Avenches et de quelques journées de tournage dans une maison de maître sur les rives du Léman près de Nyon, le château de Promenthoux je crois. De Michel en équilibre sur le dos de la Dauphine filmant l’héroïne sur le point de franchir un fossé, du bras droite de la comédienne, qui allait en tous sens mais dont on ne s’était aperçu qu’au montage,…

Michel venait de passer son permis de conduire, et on roulait avec la Dauphine que lui avait refilé son grand-père. On avait notre matériel dans le coffre, pas grand chose, une caméra, un trépied et deux heures de pellicule super 8 que nous avait fournie un cousin de Michel, Ernest Ansorge, cinéaste d'animation.

Ce film dont plus personne heureusement ne possède de copie avait eu les honneurs de la télévision suisse romande, un samedi en fin d'après midi. Marie-Madeleine Brumagne, la femme de Freddy Buache recevait de jeunes cinéastes. Ce samedi-là Michel Rodde, qui a fait une belle carrière depuis, a été interrogé d’abord, on a parlé ensuite, on a répondu tant bien que mal, je préfère ne pas trop savoir quoi.

Depuis plus rien, silence ou presque, quelques images en 1975 et 1976 dans le cadre du cours assez déjanté de René Berger à l’Université de Lausanne, intitulé Esthétique et mass-média : Les Voyages de Bougainville avec Christophe C, La Prise de Phnom Penh par les Khmers rouges avec Denis A, Une journée bien ordinaire avec Yves T et Françoise V.

René Berger est mort, la Revue Ecriture n’existe plus, plus personne ne cherche des pellicules, le montage ne se fait plus au scotch.

J'ai pourtant réalisé hier un nouveau film. Film c'est peut-être beaucoup dire, Arthur dit que c'est plutôt un diaporama. Il a raison je crois, mais c’est un début. Il est constitué de deux photos réalisées le matin même avec mon iPhone lors d'une promenade avec Oscar : une partie de la façade orientale du château des Jaunins, volets clos, avec à sa droite le rural, la maison des fermiers et le nouvel hangar ; la façade occidentale ensuite et l'entrée au bout de l'allée près de la fontaine. J’ai enregistré l’après-midi des bruits, sur mon iPhone encore : des pas sur un chemin enneigé dans le bois entre les hauts de Montpreveyres et la Goille, l’eau de la Broye lorsqu’elle coule au creux de Châtillens, les cris et les rires dans l’enceinte de la petite patinoire que les autorités locales ont installée cet hiver près de la gare, des conversations au café de l’Union, trois des quatre coups des cloches du collège secondaire d’Oron.

J'ai terminé le montage à minuit après avoir résolu tant bien que mal les problèmes techniques. Ce film dure un peu moins d’une minute et demie, je ne pouvais guère faire mieux, ni plus. J’aurais voulu le dédier à Fernand Deligny, à Robert Flaherty ou à Jacques Tati, mais j'ai préféré me taire pour ne pas me couvrir de ridicule. Je trouve pourtant que l’enchaînement des deux images, entre la 25ème et la 35ème seconde, avec les cloches et les bruit de pas, est assez bien réussi, mais j’avoue que la fin laisse à désirer, tout cela tient à si peu.

Jean Prod’hom

Je fais les lits mais je passe l'aspirateur

C’est par ces mots que notre mère nous accueillait, Françoise, Elisabeth et moi le mardi dès le saut du lit, c’est par leur analyse que j’aborde ce matin le fonctionnement du connecteur mais avec les élèves de la classe 9. Ils hochent du bonnet, songeurs. Je m’avise alors que l’expression faire son lit n’a plus vraiment cours. Fini le temps du drap blanc de dessous qu’il fallait tendre au quatre coins du lourd matelas, de celui de dessus sous lequel on se glissait et qui était recouvert d’une robuste couverture, brune, qu’un pli du drap de dessus tenait éloignée de notre visage. Fini aussi le couvre-lit coloré – je m’en souviens d’un, orange – fini le maigre duvet à la housse blanc cassé parsemée d’innombrables petits ronds bleus, roses et jaunes que je glissais le matin au forceps dans ce qu’on appelait chez nous un pelochon – orange lui aussi.

Ces deux énoncés connectés par un mais à la mystérieuse évidence, je fais les lits mais je passe l'aspirateur, enveloppaient deux conclusions contradictoires. Notre mère nous informait en effet qu'elle ferait ce jour-là notre lit et qu’elle nous libérait de cette tâche quotidienne, mais elle nous interdisait de conclure que nous étions libres de tout. Le mais qui suivait nous en avertissait et préparait l’énoncé qui allait renverser d’un coup la conclusion attendue. En nous annonçant qu’elle passerait l'aspirateur, elle nous signifiait sans le dire explicitement que nous allions devoir, avant de partir à l’école, débarrasser du plancher tout objet qui traînait et qui pourrait l’empêcher de travailler efficacement. A nous de conclure et de nous acquitter de l’implicite injonction en retirant des quatre coins de notre domaine et du dessous de notre lit ce que nous y avions glissé le reste de la semaine pour le répartir à la sauvage en altitude, là où il ne dérangerait pas.

Lorsque j’y songe, ce que nous n’entendions pas dans ce qu'elle nous disait et qu'elle gardait soigneusement pour elle, c'est que si de notre côté nous ne perdions rien au change, elle doublait de son côté sa tâche, nous n’en avons jamais rien su, elle le voulait ainsi, nous ne lui sommes redevables de rien, je lui en suis reconnaissant.

Jean Prod’hom

Remède de sorcière et remède de fée

J’apprends aujourd’hui qu’en Mayenne on conseillait aux tuberculeux d’avaler des limaces vivantes, le matin à jeun (Jean-Loup Trassard, L’Espace antérieur) ; il y a décidément des ordonnances qu’aucun médecin n’a écrites mais qui franchissent les frontières ; d’autres de mes sources indiquent en effet que les limaces ont de mystérieuses vertus sur les maladies pectorales. Je ne doutais pas pour ma part de ce que me racontait ma mère autrefois pour forcer mon maigre courage à saisir la cuillère d’huile de ricin qu’elle me tendait, son père se levait à l’aube, à l’automne en guise de prévention ou au printemps pour se requinquer, en ramassait deux dans la rosée matinale, belles et dodues, qu’il laissait glisser dans sa gorge puis dans son oesophage.

Si je concevais volontiers de tels gestes de sa part, c’est parce que mon grand-père avait d’autres idées qui lui appartenaient en propre et qu’on n’était en conséquence nullement obligés de partager. Je n’aurais en effet jamais osé le suivre sur cette pente, incapable d’imaginer non plus une limace dans mon gosier. J’ignore aujourd’hui si cette histoire n’a pas été colportée à leur insu par l’un ou l’autre de ses proches avec pour seule fin d’entourer d’un halo légendaire la figure de celui dont on n’est toujours à la fin que le triste et quelconque rejeton, mais cette histoire, légendaire peut-être, que racontait ma mère a eu des effets sur un interdit culinaire qui a pesé sur les premières années de ma vie, un dégoût devant la langue de boeuf dont on trouve pourtant la préparation, contrairement à l’utilisation médicinale des limaces, dans une kyrielle de livres. Qu’elle soit accompagnée d’une sauce blanche ou d’une vinaigrette, d’une sauce aux câpres éric, verte ou blanche, sauce madère, rien n’y a fait.

Rien n’y a fait jusqu’à ce que je découvre que la source profonde de ce dégoût pouvait être à l’origine d’un plaisir céleste. Les choses ont en effet changé à l’adolescence lorsque j’ai goûté aux langues suaves et goulues, tortillantes, chaudes, logées dans l’ombre des palais des fées de la salle paroissiale de Pully que m’avait fait découvrir Georges. Nous nous y sommes rendus à quelques reprises et avons pris la mesure de l’étendue et de la variété des plaisirs de la bouche.

La crainte que ma langue puisse finir en petits cubes dans la bouche d’une fée s’était rapidement dissipée et avait laissé la place à l’assurance que cette affaire relevait du donnant donnant. J’ai embrassé à tout-va, pendant plusieurs semaines à toutes les sauces et mes goûts culinaires ont suivi. Je mange depuis avec un plaisir rare la langue de boeuf sauce vinaigrette ou sauce blanche, et si je ne suis pas prêt encore à avaler une limace, d’un coup et toute crue, je m’en approche comme de l’inaccessible sagesse.

Jean Prod’hom

La gâchette sous la paupière

«Onora tuo padre e tua madre», fu scritto sopra una pietra nel capitolo ventesimo al verso dodici di un libro sacro. Il verbo che l’antico Ebraico impiega è più forte e più pratico del nostro “onora”. È « cabbèd », frutto di una radice che vuol dire: « dai peso ». Dai peso a tuo padre e a tua madre: perché di quel peso sei fatto tu medesimo.

Tu pesi esattamente quanto il peso che avrai dato loro.

Ho obbedito involontariamente a questo comando, mi è capitato di applicarlo alla cieca cercando le loro storie, risentendone il peso su di me.

«Honore ton père et ta mère», fut écrit sur une pierre au chapitre vingt, verset douze d’un livre sacré. Le verbe que le vieil hébreu emploie est plus fort et plus concret que notre «honore». C’est « cabbèd », fruit d’une racine qui veut dire : «donne du poids». Donne du poids à ton père et à ta mère : car c’est de ce poids que tu es fait toi-même.

Tu pèses exactement le poids que tu leur auras donné.

J’ai obéi sans le vouloir à ce commandement, il m’est arrivé de l’appliquer à l’aveuglette en cherchant leurs histoires, en sentant leur poids sur moi.

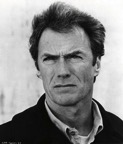

Clint Eastwood, Louis d’Epalinges et Erri de Luca sont de la même étoffe. Il n’est guère besoin de présenter le premier, le second est mon grand-père maternel. Quant au troisième croisé à Naples l’été passé, il a traduit le quatrième commandement de l’hébreu en italien et j’ai rendez-vous avec lui au cours des semaines prochaines. Tous trois appartiennent à un type reconnaissable d’hommes libres de la seconde moitié du XXème siècle, comme Gilles, Jacques, Alain, et tant d’autres.

Comme François et Jérôme ils avaient l’étoffe des héros, ou des anti-héros, ils ont occupé dans les combats qu’ils ont menés les premières lignes, ils s’y sont retrouvés rapidement seuls. Volontiers redresseurs de tort, ils ne se sont jamais laissé déborder par leurs idées sans que leur corps ne les nourrisse. Des idées ils n’en eurent à proprement parler qu’une, de la dimension d’une tête d’épingle, tête noire et dense qui irradiait ce qu’ils ont touché et fait. Convaincus qu’ils feraient diversion, ils auront donné un peu d’air dans un siècle qui en manquait singulièrement et le courage de persévérer à ceux que l’idée d’indépendance avait désertés.

Leur visage semble remettre à plus tard la tragédie vivante qu’ils ne se cachaient pas. Ils ont été des classiques, pas un mot de trop, actions sans fioritures, leur vie a répondu tout entière à la fois au mystère et à la fureur : Autant que se peut, enseigne à devenir efficace, pour le but à atteindre mais pas au delà. Au delà est fumée. Où il y a fumée il y a changement.

Epargnés par une jeunesse faite d’ennui, protégés par la sollicitude et le silence de leurs parents, mère attentive, père bienveillant qui n’a pas lésiné sur le travail, éducation rigide. Ils ont vécu en marge de la société à laquelle ils étaient destinés, éloignés des sports collectifs où ils auraient fait pourtant merveille, non-fumeurs par conviction, gymnastique quotidienne, alimentation saine, fruits, légumes et crudités, ils ont mené à côté de leur tâche principale une passion seconde, champignons, montagne ou herbiers. Peu de souvenirs de leur enfance sinon cette immense liberté à laquelle les vacances scolaires leur ont permis de goûter. C’est dire que ni le livre ni l’école ne leur ont suffi. Chemin faisant ils ont rencontré l’injustice et la bêtise du monde qui ont eu raison de leur peau lisse : communiste soudain ou anarchiste, fidèle et amoureux, agnostique ou croyant, indigné, jamais malfaiteur, voyou et lève-tôt.

Ils auront porté jusqu’au bout la gâchette sous la paupière.

Jean Prod’hom

Nos fronts contre la vitre du terrarium

C’était la fin août de l’année 1965, le collège de l’Elysée était flambant neuf, notre classe faisait face au lac et à un terrarium désespérément vide. J’ai posé à côté de moi mon sac d’école au rabat recouvert de poil de renard, avec Cécile, Jean-Charles, Sylvain et tous mes nouveaux camarades. On nous avait logés au fond du couloir du bâtiment sud du collège et on a vécu ensemble pendant deux ans sous la houlette de Madame Hürlimann et de Monsieur Cordey.

Il a fallu ensuite rejoindre le bâtiment intermédiaire en laissant à leur destin ceux qui avaient choisi l’italien ou les mathématiques. Mes parents avaient une préférence pour le latin si bien que je me suis retrouvé avec Arielle, Georges, Jean-Philippe, Patrick, Michel,… On a signé un bail de quatre ans, chaque jour, matin et après-midi. D’autres nous ont rejoints en cours de route, Frédérique, Claude, Jacqueline, Jacques, Patricia,…

J’ai eu la chance entre 1971 et 1973 d’ajouter deux années à ces noces dans les vétustes locaux du Gymnase de la Cité. Le baccalauréat dans la poche, on s’est séparés, on en avait fini avec l’enfance. On ne s’est pas revus pendant les trente ans qui ont suivi.

Il aura fallu que Patricia ait l’idée saugrenue d’organiser nos retrouvailles pour qu’on fasse marche arrière. On s’est rencontrés à trois ou quatre reprises déjà. Nous avons passé hier une belle soirée, sans les absents qui se sont excusés, sans les deux camarades qui se sont suicidés, sans Evelyne fauchée par un cancer il y a quelques mois.

On a ramassé au cours de cette soirée quelques-uns des cailloux que nous avons laissés derrière nous – devant nous ? Michel en a laissé de belles poignées mais Cécile a eu la main leste. Avant de nous quitter, un petit groupe a discuté et fixé la date à laquelle il serait judicieux de nous rencontrer. Dans cinq ans ? quatre ou trois ans ? On sentait bien la crainte qui nous habitait : allonger les délais risquait de laisser un peu trop de temps à la faucheuse.

Il fallait à l’évidence prendre les précautions les plus drastiques, raccourcir au plus près les délais pour donner à chacune d’entre nous le maximum de chances d’être vivant avec les autres.

Je me suis mis à rêver, j’ai hésité puis finalement me suis tu. Car enfin, il aurait suffi qu’on reprenne le rythme d’antan, qu’on se rende dès lundi matin au collège de l’Elysée pour qu’on retrouve cette innocence qui ne nous a jamais laissé imaginer que les choses puissent un jour en arriver et s’arrêter là. On aurait, Cécile, Jean-Charles, Arielle et les autres, collé nos fronts contre la vitre du terrarium dans lequel aucun d’entre nous n’a jamais rien vu bouger, en attendant la sonnerie, en attendant que les choses recommencent.

Jean Prod’hom

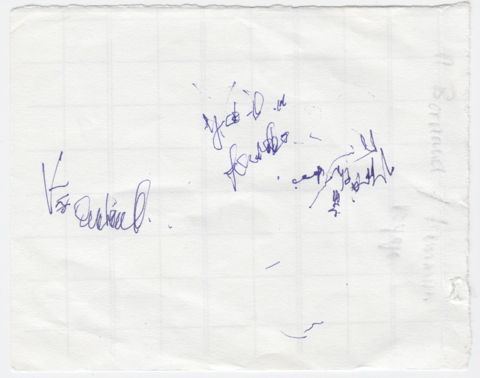

Y a-t-il un fauteuil ?

Trois notes, trois esquisses, des appels, des illustrations, des formules, trois cris peut-être ou rien de tout cela. Le papier buvard quadrillé au verso duquel papa, qui ne parlait plus ni ne voyait bien, a inscrit ce qui s’apparentent selon toute vraisemblance à des mots, me suit depuis qu'il est mort, ou plus exactement depuis que maman me l'a remis quelques heures avant ou après que les médecins eurent coupé les machines qui l'assistaient depuis plus d’une semaine. Elle m'en a expliqué la genèse au moment de me le confier.

Papa avait voulu lui dire quelque chose alors qu'elle se tenait debout à ses côtés. Elle s'était penchée vers lui pour tenter de comprendre ce qui n’était déjà plus qu’un murmure mêlé à une respiration sans fond. Il essayait en même temps d’un imperceptible mouvement de la main de lui désigner quelque chose, la chaise peut-être, elle ne comprenait pas, il avait eu alors un geste plein d’une violente exaspération, analogue à celle qui l'avait amené quelques jours auparavant à s’attaquer aux tuyaux qui, contre son gré peut-être, le maintenaient attaché à la vie. Elle s’est penchée vers lui une fois encore pour saisir ce qui devenait d’heure en heure toujours plus incompréhensible, toujours plus inaudible. Il a alors, les yeux fermés, griffonné sur un bout papier qu’elle a trouvé sur sa table de nuit et qu’elle lui a tendu – sur un livre j’imagine – trois choses, ou une seule chose qu’il a repris trois fois, nul ne le sait.

Maman n’a pas été en mesure de déchiffrer l’énigmatique message que papa lui a adressé avant de mourir. Ses derniers mots lui resteront donc inconnus. Nous n’en avons jamais parlé depuis, et nous n’en reparlerons plus puisque maman est morte.

Le temps a passé, mais ne passe pas une année sans que je ne me remette au travail, cherche à percer le mystère de cet énigmatique message. J’ai d’abord repéré le mot fourbu, puis le mot orgueil, j’ai cru distinguer la phrase je suis foutu. J’ai lu des mots ronds, des mots barbelés, la dignité, l’innommable, la force, la faiblesse. J’ai entendu la révolte, le désespoir, la paix, les fragments d’un espoir dont papa se disait plein, une distraction qu’il se serait accordée, des formules de l'au-delà, la mention de souvenirs… Me séduisait parmi toutes l’idée qu’il avait voulu représenter, tout à droite du papier buvard, le jardin d’Eden, je voyais là l’esquisse d’un paysage alpin avec un homme qui court en direction de la lisière d’un bois de conifères tandis que dansent sur une portée de musique des grelots. Papa si discret devenait bavard.

J’ai donc été tenté de faire la lumière en ramenant l’illisible du côté des vivants, mais l’illisible se partage les règnes, il est aussi du côté des morts. Scruter ces messages d’un monde intermédiaire, longuement, à l’oeil nu comme à la loupe, ne m'a guère avancé. Je m’y suis fait, papa est mort en nous laissant quelque chose d'illisible.

Il me plaît à penser alors, en guise de consolation, que maman avait raison. Papa lui a bel et bien désigné une chaise pour qu’elle puisse, elle si fatiguée, se reposer. Pour le comprendre elle s’est approchée de lui. Il a alors voulu écrire ce qu’il ne pouvait pas dire et qu’elle ne pouvait pas entendre.

Y a-t-il un fauteuil ?

Jamais maman ne s’est assise. Je crains que les derniers mots ne soient toujours inaudibles, toujours illisibles parce qu’ils sont les premiers mots d’un texte étrange, aussi étranges que les cris du nouveau-né.

Jean Prod’hom

Georges Didi-Huberman à Rumine

Jeudi 15 novembre 2012 à 20h, Aula du Palais de Rumine

Georges Didi-Huberman, «Le partage des émotions»

Précédé d’une visite de l’exposition par Esther Shalev-Gerz à 18h30

Maman est morte le vendredi 18 juillet 2003.

J’ai retrouvé une vieille photographie datée de l’été 1925 sur laquelle maman m’attend. Cette image qui m’inquiétait tant autrefois en raison du landau dans lequel on l’avait installée – enfermée ? – me fait douter de l’anisotropie du temps : je ne sais plus ce soir exactement si maman est venue au monde avant ou après moi.

Un être humain sans ombilic, c’est évidemment inconcevable ! Mais j’avoue qu’il m’est plus difficile encore d’imaginer que ma mère ait pu en posséder un avant ma naissance. Pensez donc. À moins d’admettre, évidemment, qu’elle ait donné naissance à un autre moi avant moi.

Il suffirait de modifier la fin de cette vilaine boutade : À moins d’admettre, évidemment, qu’elle ait donné naissance à un autre moi avant moi qui lui aurait donné naissance, pour qu’elle prenne une allure plus conforme à ce qui est, c’est-à-dire touche aux noces mystérieuses de la naissance et de la connaissance.

Pas de deuil, pas de chagrin, mais la beauté d’un manque qui étend son empire bien au-delà d’elle et de moi, qui nous met hors jeu en emmenant dans son sillage la terre et ses quartiers qu’il me reste à habiter, seul, avec elle et les autres.

Jean Prod’hom

Belle Ferme

Je voudrais que les stratèges annoncent la veille au moins les guerres qu’ils livreront, ne serait-ce que pour donner aux anges la possibilité de glisser dans les tambours de la nuit leurs habits sales.

Conduis Sandra et les enfants à Genève, on y retrouve Suzanne et les siens. Je regarde l’avion qui décolle pour Berlin, reviens au pas par Versoix, Mies et Tannay.

Remonte l’allée aux noix de la gare de Céligny à Belle Ferme, terre sainte, mêmes arbres et même courbe, belle, prête à accueillir la foire au bétail, personne ne s’en soucie plus. Rien n’a changé, mais ceux que j’aime n’y sont plus. C’étaient les année 1960-1965, j’y ai passé de longues et belles vacances, je revois la fontaine au milieu de la cour, les mois d’été, le parapet de guingois, la terre battue, le dos des pierres qui affleurent. Je revois les boiseries rouge pompéien des écuries, les communs, les quartiers aux volets fermés, les ateliers oubliés, la vieille traction. L’affairement d’oncle Louis, son oeil coquin, la jeep, le pigeonnier, la lessiveuse, le potager derrière la maison, le poulailler. La bienveillance de tante Alice, le croquet, les murets, les fers, nos jeux. Les chemins qui se perdent dans la campagne et maman qui vient nous chercher.

Et puis cette allée, cette longue allée courbe qui nous mettait loin de tout, à l’abri de tout, avec au fond le lac qui ne nous intéressait pas.

Jean Prod’hom

Le bruit de la pluie bien serrée qui pianote

On traversait le gros des jours sans y toucher, à l'abri derrière de lourdes pierres et une porte de châtaignier à laquelle pendaient de vieux manteaux dépareillés et des parapluies hors d'usage, des fichus de feutre usé et des casquettes à la visière baissée. Les eaux du Vidourle ne cessaient de gonfler, on le savait, mais ne nous parvenait de l'extérieur que le bruit de la pluie bien serrée qui pianotait sur les tuiles. Quant aux brouillards inoffensifs ils se mêlaient aux fumées du poêle et de l'âtre. On ne se demandait plus si le ciel allait pouvoir sauver sa peau, on avait assez de bois, assez à boire, ça pouvait continuer ainsi. Et à mesure que les jours passaient, il nous semblait toujours plus enivrant de vivre en fond de cale, insouciants derrière les murs crépis de ces vieilles magnaneries dont la haute charpente n'a jamais obligé quiconque à courber l'échine. On se faisait à l'idée que le soleil ne reviendrait pas, prêts à tout, mais désireux surtout de goûter à ce peu qui était sous la main, pain, livres, vin et miettes.

On entendait claquer parfois le fermoir de la porte d'entrée ou celui de la porte du jardin, on apercevait en passant sur la table de la cuisine les restes de passages récents : une grappe de raisin, un couteau beurré, des châtaignes, une arrière odeur de café ou un fond de thé tiède, un stylo à côté du mot fléché de la dernière page du Midi-libre, le dos d'un livre oublié. Nul ne savait comment les choses en étaient arrivées là, on se croisait parfois, avec les égards qu'on a les uns envers les autres sur les embarcations de fortune, sans qu'aucune question ne se pose, chacun étant à ses affaires, sur le point de retourner sous un de ces vieux sacs de couchage qui voisinaient sur nos paillasses avec de vieilles couvertures trouées. Chacun reprenait sa lecture avec la pluie sur les tuiles, qui ne s'arrêtait pas, avant que les paupières ne vacillent et que la rêverie ne nous éloigne un instant de ce qui traînait en largeur et en longueur tout au long de ces semaines-là.