C’est une grosse entreprise

C’est une grosse entreprise – la troisième de France –, fondée il y a quarante-trois ans, qu’une vingtaine d'employés venus des quatre coins du monde font fructifier aujourd’hui. Difficile d'évaluer le nombre d’arbres que le mistral malmène depuis ce matin, plusieurs dizaines de milliers certainement, dans une boucle du Lez, sous Colonzelle, tout jeunes encore, qui seront mis en vente l'année prochaine : abricotiers, pommiers, amandiers, pêchers, pruniers...

L’enjambeur a sarclé les allées de cet immense verger, on voit dessous la terre encore humide, nul besoin de puiser dans les basses eaux du Lez. Se détachent des interminables rangées de pruniers deux silhouettes, qui se penchent et se redressent, on fait la causette. La femme est roumaine, établie depuis dix-huit ans à Valréas. L’homme est venu avec sa femme de Corrèze, il a une trentaine d'années et le sourire des rastas ; ils rejoindront fin octobre les vignes de la Gironde. Mais aujourd’hui, il font équipe, entent des greffons d’abricotiers sur des porte-greffe de pruniers ; ils se tiennent par la barbichette, car si la Roumaine est payée à l’heure, le Corrézien est rétribué à la pièce, si bien qu’aucun des deux ne se prélassera longtemps sur la couverture qu’il ont déroulée sous les saules qui bordent la rivière, à l’abri du mistral.

Voilà comment l’équipe fonctionne : la femme tend à son collègue une tige d’abricotier piquée d'une douzaine d'yeux. Celui-ci en décapsule un avec le tranchant de son greffoir – on appelle ça un écusson – qu'il garde avec précaution entre le pouce et l’index de sa main gauche tandis que, de l’autre, il incise en T le porte-greffe, près de sa base. En usant d’une lame émoussée située à l’autre extrémité de son outil, il écarte l'écorce et y glisse le greffon, comme on glisserait une lettre dans une enveloppe. Cette opération de chirurgie aura duré une quinzaine de secondes et lui rapportera dix-sept centimes.

Il reprend ensuite le rameau d'abricotier déposé dans un seau et recommence l’opération tandis que son équipière termine ce qu’il a commencé, ligature le greffon au porte-greffe au moyen d’un plastique qu'elle enroule quatre ou cinq fois – c’est l’emballage – et dont elle ne laisse dépasser que l’oeil. Ils ont commencé ce matin à 8 heures, ils termineront ce soir à 17, avec une heure de pause à midi, pas plus, étendus sur la couverture au bord du Lez, à l’abri du mistral.

Demain et les jours suivants, le Corrézien fera équipe avec sa femme, ils toucheront alors 25 centimes ; mais ils ne manqueront pas d’échanger leur place pour durer, car emballer et greffer sont à l’origine de maux bien différents. Quant à la Roumaine elle reviendra au bord du Lez en avril prochain, taillera les jeunes arbres fruitiers juste au-dessus du greffon, si bien que vous n’y verrez que du feu lorsqu’aux branches de votre prunier flamboieront des abricots.

Jean Prod’hom

Ils avaient moins de vingt-cinq ans

Ils avaient moins de vingt-cinq ans lorsqu’ils sont arrivés dans le Vaucluse ; en bateau et en train, puis en bus une valise à la main. Ils ont travaillé plus de quarante ans dans les vignes : taille, effeuille, vendange. A la retraite aujourd'hui sur la terrasse du Pagnol, ils ont les cheveux gris, pas de château, pas de famille ; ils boivent un coup, le visage usé et brûlé par le soleil.

Ils sont trois et ne se ressemblent pas, suivent du regard sans vraiment les voir les amateurs de la brocante de Valréas. Qui ont eux la peau rose, claironnent casquette ou chapeau de carnaval sur leur crâne rond, chemise à fleurs ou Lacoste sur le dos, cadres ou bobos.

Il a fait sec à Casablanca, 40 degrés à Fez, ils ne s’y rendront donc pas cette année. Ce matin, le mistral a laissé la place au vent d’ouest qu’ils ont à la bonne, café serré et verre d'eau, on se roule une cigarette.

On a parlé à l’ombre d’un platane, oh pas beaucoup ! et sans faire de bruit, surtout ne déranger personne ; on s’est souri en un sabir nourri d'arabe et de français du Jorat, avec la curieuse impression d’être du coin – l’un d’eux a travaillé autrefois dans le Jura –, satisfaits des maigres liens qui nous ont fait tenir côte à côte, loin des coups fourrés que se jouaient vendeurs et clients autour de ce foutripi descendu des combles ou remonté des caves qui trônera bientôt sur le buffet du salon.

Jean Prod’hom

Rêve qui le restera

Le ruisseau ne cesse d’accourir à l’énigme qu’il pose.

Jean-Loup Trassard

Rêve qui le restera, celui de vivre et de mourir à quelques encablures d'un ruisseau, peu après ses sources, imprévisibles, lorsqu’il les rassemble, indécises, bien décidé à creuser son propre lit. Timide, on l'entendrait à ses vocalises, lointaines, à ses gargarises profondes. Je nettoierais ses rives en décembre. Oh ! à peine, des bouts, ici ou là, bouts des bois et du pré qui le borderaient.

Ce ruisseau existe, en-bas le Renolier, j’y étais ce matin. Un chemin le franchit sur ce qu'on n’ose appeler un pont, simple tuyau de béton d’une trentaine de centimètres de diamètre et de cinq mètres de long, recouvert de terre et d’herbe. Le ruisseau n’a pas encore de nom, il arrive d’en haut, vif et d'argent, saute, fait des caprices. Les ficaires et les primevères se penchent sur ses rives, avec le ciel sur la tête ; bientôt les hêtres et les aulnes feront leurs feuilles, les sureaux et les noisetiers déplieront les leurs, elles prendront le dessus et le couvriront d’une dentelle trouée d’ombres et de lumières.

Les eaux serrent les coudes lorsqu’elles s’approchent de la voûte de béton, deviennent tout à coup sages, se disciplinent même pour finalement baisser la tête juste avant de pénétrer dans l’obscurité ; elles en ressortent serrées les unes contre les autres, la bouche ouverte, elles ne font qu’une lorsqu’elles se lancent dans le vide, les yeux fermés, comme l'enfant du haut du plongeoir. Elles tombent dans le petit lac qui s’est creusé avec le temps, se défont en respirant profondément ; elles occupent bientôt toute l’étendue de son miroir ; elles se donnent encore un peu de temps pour retrouver leurs esprits et se rapprocher à nouveau. C’est un go aux rives amples, silencieux, qu’entourent un sapin blanc et des sorbiers nains.

Elles semblent peu décidées à reprendre leur voyage, elles paressent, rêvassent, hésitent ; en témoigne l’ivraie qui remonte à contre-courant, et qu’elles suivent, discrètement, en roulant le long des rives. En regardant bien, on s’aperçoit qu’elles reviennent sur leurs pas, de chaque côté du go, prêtes à réitérer l’expérience, le plongeon qui, après les avoir effrayées, les a ravies.

Elles s’attardent près de la cascade, mais les éclaboussures finissent par les faire renoncer, elles se tournent alors d’un coup vers l’aval, bouillonnent avant de rejoindre à la hâte celles qui ont pris les devant. Aucun reproche de celles-ci à cause de ce contre-temps ; ensemble elles reprennent la route, pas effrayées le moins du monde par l'inconnu qui se présente ; elles s’y précipitent les yeux grands ouverts, comme si elles étaient averties, en temps réel, par les eaux qui les précédaient qu’il n’y avait rien à craindre.

Ça dépendrait des jours, du temps et de mes états d’âme, je n’aurais que quelques pas à faire pour me nourrir des rires et de la lumière qui accompagnent les eaux en amont du petit pont. Ou m'asseoir en aval sur les berges du petit lac pour consolider ce désir qui nous étreint de prolonger nos vies, sans répéter ce qui nous a éblouis, jusqu’à leur delta.

Ce ruisseau existe, anonyme, en-bas le Renolier, dans le vallon qui sépare l'ancienne déchèterie et Pra Massin. A Corcelles-le-Jorat.

Jean Prod’hom

Largo dei Librari

Il fait bon à 9 heures sur la terrasse de l’Ape Bar, dans l’ombre du Largo dei Librari, un cappuccino pour les plus grands, un thé pour Lili ; on fait quelques photos. Promenade ensuite le long du Tibre, jusqu’au pont Fabricius où j’abandonne Sandra et les enfants qui le cambent pour une partie de shopping dans le Trastevere. Je me hasarde du côté du théâtre de Marcello, prend deux tickets dans un bar de la place et monte dans le bus 63 qui traverse Rome du sud au nord.

Il m’emmène bien au-delà de midi et du parc de la villa Borghese : par Buenos-Aires et Mongolia jusqu’à Ojetti et Rossellini ; des enfants en montent et en descendent, ciao ciao, c’est l’heure de manger. Il ne reste bientôt que le chauffeur et moi, je descends en bout de ligne, dans un poudingue de friches et de bitume, de mauvaises herbes et de coquelicots. Je ne m’attarde pas, l’endroit est d’autant plus inquiétant qu’il est sans danger et qu’il n’y a personne. Je marche une demi-heure dans un paysage soustrait de chez les vivants ; quelque chose pourtant remue, sans que je sache si ça pousse du côté des ruines, ou si celles-ci sont sur le point de se relever.

Au milieu de rien s’élèvent derrière un grillage un parc pour enfants, carrousels et auto-tamponneuses, balançoires et une gare routière avec un bar ; j’y bois un café.

Une demi-douzaine de contrôleurs montent dans le bus du retour, nous sommes cinq ; je tends mon billet à une dame qui fait son boulot sans trembler, mon voisin de devant montre le sien ; le pauvre vieux du fond du bus ne sait pas trop quoi répondre aux deux individus qui le cuisinent, une dame répond aux mêmes questions, du bout des lèvres, sans regarder ceux qui prennent des notes.

Je prends le métro à Conca D’oro, direction plein sud, avec l’intention d’en sortir pour jeter un coup d’oeil aux bâtiments que Mussolini fit construire pour l’Exposition Universelle de 1942, mais c’est finalement du côté de Saint-Paul que je reviens sur terre, pas le temps d’aller jusqu’à l’EUR, une autre fois. Le tombeau du vrai maître des chrétiens est d’une belle sobriété, la chaîne qui l’a contraint à rester à Rome est un beau et fin collier formé de neuf anneaux.

Le bus 23 qui me ramène au centre historique traverse Testaccio, passe sous la pyramide et la tombe de John Keats, longe le Tibre jusqu’à la place San Vicenzo Pallotti. Je fais une dernière halte sur la placette des Librari, il est un peu plus de 16 heures, le soleil plonge derrière les vieux palais décatis qui bordent la via Capo di Ferro, se glisse dans le lit de la Via dell’Arco del Monte qui se jette un peu plus bas dans le Tibre ; une brise se lève avec l’ombre, le frais revient, avec dans le dos la façade blanche de l’église dédiée à Santa Barbara, sur la pierre de laquelle le soleil s’attarde. En face le siège historique du PCI et de son allié le Parti démocratique, avec un exemplaire de l’Unità du jeudi 31 mars, Antonio Gramsci avait un peu plus de trente ans en 1924. En page une, la photographie de Gianmaria Testa, il cantautore dei dimenticati.

C’est l’heure, je retrouve Sandra et les filles, on ramasse nos valises, en route pour Fiumicino. Le chauffeur du taxi nous parle des manifestations du jour, des contrats de travail et du derby de dimanche prochain entre la Lazio et la Roma. J’obtiens confirmation, l’équipe de Rome s’entraînait avant guerre sur le terrain en friche aperçu hier à Testataccio. J’écris ces mots, il est bientôt 21 heures, l’avion a deux heures de retard.

Jean Prod’hom

Testaccio

Aussi longtemps qu’on t’arrête sur la voie publique pour te refiler, contre 5 euros, un selfie-stick, une paire de lunettes ou, s’il se met à pleuvoir, un parapluie, c’est que tu n’es pas chez toi. File ! Va plus loin ! Il y a, au sud de l’Aventin, un quartier ouvrier, de vieilles friches industrielles et un cimetière pour ceux qui n’ont pas droit de cité ; tu y parviendras en longeant le Tibre, laisse-toi couler comme les goélands qui descendent à Ostie. Arrête-toi au Ponte Sublicio, tu es à Testaccio. Antonio Gramsci y est enterré, tout près d’un jeune poète anglais. Il a voulu, le malicieux, que soient gravés dans la pierre les mots suivants : Here lies One Whose Name was writer in Water.

Jean Prod’hom

2.

Le Vatican

Salle des cartes, province par province, celle de Sicile : Catane, Milazzo et les îles éoliennes, le Vulcano crache des flammes.

Pinacothèque, siècle par siècle : dans la main du Christ une poire, ou rien, ou un pic-vert ; trois oeillets dans un vase en piteux état, peu de lumière.

Du bleu enfin, le bleu du Jugement de la Chapelle Sixtine, du bleu de haut en bas, la mer, et puis celui de l’habit de Marie et, par le grain, trois natures mortes de Morandi.

Pour finir, bâclés, deux chardonnerets surpris par l’averse, peints sur les battants de deux armoires qui se succèdent dans un interminable couloir. De l’air, de l’air. Dehors, le visage de Pasolini sur l’une des piles du Ponte Sant’Angelo et un pêcheur sur la rive droite du Tibre, il y passera la journée.

Rome n’est pas dans Rome, partout des coulées de lave et une voix qui demande le silence sans jamais l’obtenir.

Jean Prod’hom

Giorgio Morandi, Nature morte italienne,1957

Forum

Théâtre Marcello, Capitole, Colisée, Ghetto, partout des mains qui se tendent, des visages qui se tordent et des cloches qui sonnent.

Jean Prod’hom

Campo dei Fiori

Vingt ans après : Fiumicino, Vicolo del Bollo, Campo dei Fiori, Area Sacra Torre Argentina et Piazza Farnese. Le Tibre, Santa Maria in Trastevere, Piazza Navona, Eglise Saint-Louis des Français, Trevi, Piazza di Spagna.

Jean Prod’hom

Tournon

Tirer du jour

quelque chose,

quelques chose à quoi l’accrocher.

« Je t'apporte l'enfant d'une nuit d'Idumée ! », écrit Stéphane Mallarmé perché sur les épaules de Ronsard.

« Comprends pas ! », répond l’enfant aux deux poètes de Tournon.

Jean Prod’hom

Peindre le pays où fleurit l’oranger

Cher Pierre,

Du jaune, des rouges, de l’orange, avec du bleu et les premières hirondelles, le printemps s’était bel et bien installé à Grignan. Et il y avait foule vendredi dernier, pas seulement parce que le soleil avait fait son retour et que les terrasses étaient ouvertes, mais aussi parce que l’Association Jean-Claude Hesselbarth et la ville de Grignan s’étaient donné la main pour fêter le 90ème anniversaire de ce peintre majeur, en présentant dans le bel Espace d’Art François-Auguste Ducroz quelques-uns de ses dessins à l’encre de Chine et un bel ensemble de ses peintures solaires.

Photo | Danielle Marze

Il y avait, pour entourer l’artiste né à Lausanne en 1925 et installé aujourd’hui dans la Drôme provençale, sa femme, sa famille, ses proches, ses amis – et parmi eux Philippe Jaccottet l’ami de toujours. Il y avait aussi le maire de la ville, Monsieur Bruno Durieux, ancien ministre.

Il faut préciser que le vernissage de cette exposition à Grignan ne constitue que le début des festivités, puisque la fête se poursuivra à Lausanne le jeudi 23 avril à 11 heures, au Théâtre de Vidy. C’est en effet à cette occasion que sera présentée au public romand une importante monographie rétrospective : Jean Claude Hesselbarth. Peindre le pays où fleurit l’oranger. Dans cet ouvrage, les auteurs Lauren Laz et Nicolas Raboud analysent les différents aspects d’une oeuvre importante, sur laquelle Pascal Ruedin, Philippe Jaccottet, Jacques Chessex et Francine Simonin donnent leur éclairage.

Photo | Danielle Marze

Et parce que l’oeuvre de cet homme et l’homme lui-même en valent la peine, l’ouvrage repartira le 15 mai pour Grignan, il y sera présenté une seconde fois, non plus à ceux qui l’ont vu naître, mais à ceux qui l’ont accueilli à Grignan, il y a longtemps déjà.

Jean Prod’hom

Folie ce matin

Folie ce matin, le responsable s’était absenté; les nuages n’en ont fait qu’à leur tête. Chacun, pour autant qu’il était, s’est livré tout entier à la poursuite ou sur le dos de son voisin. Les plus agités ont trempé leurs mains dans d’invisibles bassines de lumière, en ont gardé un peu de jaune sur les doigts. D’autres, même père même mère, ont remué leur jupon sur les épaules de Brenleire et de Folliéran.

il y avait une hâte qu’on ne pouvait comprendre que par le retour imminent du patron. Tous pourtant ne se se sont pas livrés à cette bacchanale, vous auriez pu en effet apercevoir un nuage solitaire égaré dans le bois à l’avant du Gibloux. Plus à l’est une vingtaine de petits soldats, au coude à coude, alignés sur trois rangs, surveillaient le verrou de Saint-Maurice. Au milieu du ciel deux solitaires attardés semblaient absorbés dans des rêves très sérieux.

Les anciens se désintéressaient du spectacle de leurs cadets, le regard tourné vers le Jura, avec autre chose dans la tête, une méditation lente dans laquelle les hommes avaient les yeux fermés.

Les fumées des cheminées de la Broye avaient bien tenté sur terre de se mêler à la fête, avaient agité sans discontinuer un ruban; et des ronds de fumée sont montés en spirale, personne ne leur a fait signe, ils se sont évanouis.

On n’a pas vu l’arrivée du patron qui a soufflé un bon coup dans la partie et déroulé dans le ciel, depuis le centre, un bleu couleur de ciel. Restent de cette heure qu’on oubliera vite, là-haut, les lignes d’acier tracées dans le vide par d’anciennes caravelles.

Jean Prod’hom

L'or fin

L’or fin confond au matin les êtres qui plastronnent

les plonge dans la glaise

seconde nuit dont ils ne s’émanciperont pas

Jean Prod’hom

Septembre aux Lofoten

L’homme qui titube dans le port de Svolvær

traîne un jerrican d’aquavit

la lune ne se retourne pas et continue sans lui

Jean Prod’hom

Morvan (1980)

Il parlaient dans une langue à gros galets

d’où jaillissait un filet d’eau

corps de lierre et jambes de bois

Jean Prod’hom

Viale Ruggero di Lauria (Catane)

Des fleurs dans un pot de grès

un lot de pauvres parés d’étoiles

le jour entre les barreaux par où s’invitent une tourterelle et un air de liberté

Jean Prod’hom

San Giovanni Li Cuti (Catane) (c)

Corps et cailloux brûlants expulsés des bouches de la ville

la mer a relevé ses jupes

et les accueille entre ses cuisses

Jean Prod’hom

Via Vittorio Emanuele II (Catane) (c)

Ne pas déchirer l'enveloppe

derrière laquelle

chacun vit incognito

Jean Prod’hom

Ginostra (Stromboli)

Une vingtaine d’indiens

l'hiver sans illusion

pris entre rêveries et volcan qui se racle la gorge

Jean Prod’hom

Enfers (Stromboli)

Une baleine noire

neuf évents chauffés à blanc

personne vraiment personne

Jean Prod’hom

Cimitero di Lipari

Les habitants de l'île avaient mis leurs morts

sous perfusion

pour les maintenir en l'état

Jean Prod’hom

Vespa (Vulcano)

Vespa de Piano à Gelso

une obsidienne dans la poche

des genêts s'accrochent

Jean Prod’hom

Ce que j'avais égaré (Milazzo) (c)

Milazzo

Retrouve enfin ce que j'avais égaré

avec la soudaine conviction

que j'aurais pu m'en passer

Jean Prod’hom

Hôtel Conti (Vulcano)

Tonnerre de lave noire

la vague battue disparaît dans les sous-sols

dans la nuit Alicudi Filicudi et Salina

Jean Prod’hom

A toi l'oeil à toi le monde à moi cette carte blanche

Le soleil est revenu, l’herbe a poussé, il me faudra tondre. Je suis passé ce matin près de l'étang, les iris vont s'ouvrir bientôt et faire voir leurs délicats arcs-en-ciel. Je crains toutefois que le bouclement de l'année scolaire, la virée à Orgevaux, le voyage aux Eoliennes et les deux livres auxquels je dois mettre un point final ne me tiennent loin du jardin et me fassent manquer l’éclosion de ces fleurs qui me ravissent depuis longtemps déjà. Il nous faut trop souvent consentir à renoncer à ce qui nous entoure et que nous chérissons ; il sera soudain trop tard, il ne nous restera que quelques regrets pour nous consoler, quelques images, quelques souvenirs, et l’amitié.

Car au fond il s'agit bien de cela, prolonger ou faire revenir ces instants qui nous font signe et à côté desquels on passe, condamnés que nous sommes, pour vivre, à nous détacher de l’immédiat en taillant des marches au fil du temps, en nous promettant au dedans qu’on ne nous y reprendra pas et qu’on recomposera sur nos claviers, plus tard, ce qui était lorsqu’on n’y était pas, songeant au bonheur que ces instants auraient pu nous apporter et qu’ils nous offrent tandis que, écrivant musique et cadence, nous ne l’espérions plus.

J'ai pris quelques photos des iris dans leur étui et conduit Louise à Lucens pour la fête du cirque, Lili fait du cheval et Arthur du vélo. A la fin, je le sais, le vent nous emportera, on ne laissera à ceux qui viennent que les quelques brimborions qu'on aura cru bon ne pas jeter, une fleur qui s’incline, quelques tercets, des photographies, les peintures des amis et, mêlé à l’intraitable beauté du monde, un peu du trouble qui nous habite.

Souvenez-vous, nous étions convaincus que l’homme filait du mauvais coton et que nous avions été désignés pour le remettre sur le bon chemin. Nous étions jeunes et souhaitions changer le monde, obtenir du même coup ce qui nous manquait et que nous avaient promis nos prédécesseurs, l’obtenir immédiatement, sans que nous sachions exactement quoi. (Nous n’en savons guère plus aujourd’hui.)

Nous voulions ainsi nous donner une chance d’accéder à cet autre lieu qu’alimentaient des philosophies qu’on baragouinait avec l’autorité des gens pressés. On avait entendu, au coeur même de leur doctrine s’éveiller celui qu’on n’était pas encore, avec lequel et pour lequel on était prêts à agir, qui nous mènerait à cet ailleurs auquel on comptait bien goûter un jour. Ce désir trouble qui nous habitait, sans objet ou presque, ou satisfait par le premier venu, ne nous a jamais quittés.

Nous avons alors posé de petites mines, fait bourgeonner des mots simples, prononcé des formules incantatoires, conçu des poèmes bâtards. Bien peu lorsqu’on y songe ; mais nous avons eu la chance, ce faisant, de nous rencontrer et de marcher ensemble.

Nous avons dans le même temps appris que, même seuls, nous ne sommes pas seuls, ou que nous le sommes avec ceux qui nous accompagnent lorsque nous sommes loin d’eux. On joue toujours à l’intérieur de soi une partie à deux, l’un est soi, l’autre est foule.

Je me souviens de nos virées et de nos rires, de nos excès et de nos insouciances. Penser que nous avons un jour abandonné la partie serait se méprendre, nous avons réinvesti la force qu’on dilapidait dans le désert sur des chemins plus étroits, sans autre adjuvant que l’honnêteté de qui ose l’aventure, en accueillant aussi, à l’intérieur de celle-ci, l’obstacle contre lequel on avait buté et dont on ne voulait jusque-là rien savoir.

Vieillir évidemment change la donne, pas tellement parce qu’on n’y croit plus, mais au contraire parce qu’on y croit davantage et qu’on devine avec toujours plus d’acuité que ce qui aurait pu nous combler est précisément ce qui nous aura portés. Nous avons poursuivi chacun de notre côté, loin des groupes et des poisons qu’ils distillent, réconfortés par l’amitié et ses vertus sans lesquelles nous aurions été bien incapables de prolonger nos aventures solitaires. J’ai avancé avec vous, seul et sans béquilles.

Il ne suffit pas de mettre la main, un jour, sur une veste trop courte, des pantalons trop longs, une canne et un chapeau melon, de se laisser pousser une moustache pour devenir le héros des Temps modernes. Les légendes ignorent les échafaudages qui ont présidé à leur édification : elles ne disent rien du temps long, de la fidélité, du chemin qui, d’énigme en énigme, trouve sa direction.

Vasco et Pablo sont des amis d’enfance, dans la force de l’âge. Ils quittent Belem à bord d’une caravelle, avec dans la poche les recommandations d’Henri le Navigateur ; les deux embarcations descendent l’estuaire flanc contre flanc. Vasco jette un coup d’oeil sur la rive gauche du Tage, du côté d’Alcochete où il laisse sa famille, mais aussi les corniers et les gerboises qui le ravissent depuis qu’il est enfant. Pablo scrute de son côté la rive droite, les magasins du roi et les ateliers de construction où travaille son père. Les deux amis sont en route pour la côte ouest de l’Afrique. Mais sitôt la barre de l’océan franchie, voici que les caravelles divergent d’un rien; au large de Cascais, les amis se perdent bientôt de vue : un monde finit par les séparer.

Des nombreux voyages qu’ils feront, Vasco ramènera des portraits d’oiseaux, en particulier ceux de l’île d’Arguin ; Pablo des croquis des embarcations qu’il a observées, notamment celles de l’archipel des Bijagos. Pourquoi cet écart, nul ne le sait, un battement d’aile suffit à donner une orientation à ce qui n’en avait pas.

Chacun pilote son embarcation de l’arrière, qu’il soit dans un verre, un lac ou la mer. Certains ont le courage de la pousser là où les portulans manquent, ils en dressent alors un de fortune pour ne pas se perdre, pierres immatérielles sur lesquelles ils vont et viennent immobiles. Je vous aperçois sur vos coques de noix coupant l’horizon ; vous voir me donne du courage. Celui qui ignore l’amitié et la fidélité ne comprendra rien de la parenté de ce qui sépare et unit.

On ne sait pas à quoi tout cela rime et à quoi bon on le fait, mais on le fait jusqu’au bout. On diffère le terminus aussi longtemps que possible ; de fil en aiguille quelque chose se met en place, quelque chose qui était là bien avant qu’on s’en mêle, quelque chose qui nous ressemble.

Il y a un livre dont on ne tourne pas la page, c’est le livre qu’on écrit ; vous avez continué le vôtre, comme d’autres le leur, séparément, en des lieux qui se côtoient, se frôlent ou s’emboîtent. Et un jour, par la grâce de l'amitié, on se retrouve, avec dans la poche une ou deux choses qu'on a ramassées ou bricolées, qu’il faut bien déposer quelque part si on veut repartir les mains et l’esprit libres. On organise une fête à l’occasion de laquelle on tremble un peu, non pas tant parce qu’on douterait de la valeur de ce qu’on a réalisé, c’est trop tard, mais parce que les amis seront là. Je retrouve derrière vos visages parcheminés par les ans ce qui demeure, on évoquera nos errances et nos rencontres. Prenez bien soin de vous, je prends soin de ce que vous laissez, il contient ce que vous y avez mis, c’est tout ce que je possède.

Yves, Anne-Hélène, lorsque vous êtes venus me trouver au Riau, vous aviez déjà mis la main sur la forme que prendrait cette exposition. Il aurait été vain de vouloir combler ce gouffre que les années ont creusé entre vos deux rives. Vous aviez le sourire, heureux d’avoir trouvé le dispositif qui réunirait ce qui vous sépare, sans que jamais les images de l’un mettent celles de l’autre sous tutelle. Pas question donc d'ajouter quoi que ce soit à ce qui tient debout tout seul.

En commençant par l’autre bout, en me rappelant les fidélités que génère l’amitié, me sont apparues très clairement et très distinctement les deux directions qui se sont offertes naguère à vous, à nous, sans que nous le voulions : à toi l’oeil, à toi le monde; à moi, et je vous en remercie, une carte blanche.

Je crois au fond ne m’être jamais départi du dualisme de Descartes. La relation du sujet pensant aux objets et à l’étendue qui les contient demeure l’une des énigmes les plus profondes de notre temps. Nous n’en sommes pas sortis, invités désormais à réexaminer la relation que pourraient prendre ces deux attributs de l’être, dans les domaines qui nous sont propres – celui du langage, celui des images –, pour mieux apprivoiser cette énigme qui nous a condamnés, après nous avoir libérés, à claudiquer.

Il y a d’un côté l’oeil qui se trouble, l’esprit qui pense, doute, s’égare ; il y a de l’autre le monde dont nous sommes les hôtes et dont nous peinons à saisir l’infinie richesse. Nous avons voulu en avoir le coeur net, interminable collecte, mise bout à bout des fragments du monde, punaisés dans des boîtes sous l’empire du langage. Il a fallu déchanter, celui-ci tient en laisse ce qu’on croyait tenir dans nos mains, notre mémoire se révèle insuffisante et nous demeurons muets devant le miracle de cette coexistence. Inutile de le déplorer.

Il a fallu, Anne-Hélène, t’exiler, rejoindre d’autres continents, laver ton esprit à leurs eaux pour que, après un long détour, tu rebattes les cartes découpées dans le tissu homogène de nos récits, en conçoives d’autres, recadrées, décadrées, qui ne sont plus subordonnées aux patrons que nos routines ont mis à notre disposition. Voici nos attentes réorientées, des mondes qui auraient pu exister, les vides et les pleins redistribués; on se penche sur nos obscurités, on ouvre les yeux sur le doigt et on les ferme sur ce qu’il désigne. Combinaisons inédites qui décollent mes paupières, redonnent du jeu à ce dont je fais partie : brelans inédits et paires imprévues, qui rapatrient le trouble dans mes vues étroites, suggèrent enfin – et surtout – que la partie jouée ici relève, elle aussi, du merveilleux qu’on prête à l’ailleurs.

J’ai, sur le rebord de ma fenêtre, des images qui se chevauchent, une pierre de Patmos, un ciel, des labours, le saint Augustin de Vittore Carpaccio, un caducée, des images de vieux crépis et quelques tessons ; un moineau s’y invite parfois, sans titre, sans date, sans lieu. Ces images de la coexistence retiennent quelque chose qui déborde la raison, petits autels portatifs qui m’obligent à regarder à nouveaux frais ce qui m’entoure, me dissuadent de donner au lieu qui est le mien la forme d’un puzzle dont j’aurais à trouver la dernière pièce, mais plutôt la forme du vent dans lequel couleurs et lumière se roulent parfois en juin. Tu en témoignes, Anne-Hélène, le monde a lui aussi ses fenêtres et ses rebords, lieux de passage vers ce qui n’a pas de nom.

Il y a l’oeil qui se trouble, l’esprit qui pense, doute, s’égare, il y a mes yeux qui se ferment. Ce que nous avions cru bien établi s’est mis à trembler : nos récits font grise mine, nos représentations épousent la fumée. Le bord des choses faseye, les liens de subordination mollissent, les idées vacillent. Vertige.

Le jardin et le ruisseau qui nous enchantaient sont-ils des rêves ? Je veux y voir clair mais bute sur la dimension de mon objet. Comment éclairer ce qui ne tient aucune place, ou presque ? Quelles lentilles feront apparaître distinctement ce qui relève de mon esprit, de mon regard et du désir qu’il loge ? Quel est ce presque rien qui remue en moi, que mon corps abrite et qui fait respirer les choses ? Comment le faire voir dans sa simplicité, dans sa pureté ?

Ce rien qui tremble, respire, bouge, remue, t’a conduit, Yves, à un autre exil. Il le fallait pour donner une représentation à ce qui ne relève d’aucun lieu, pour en produire d’abord le contour, la profondeur, le relief, en examiner les variations, en figurer le jeu. Motif plongé dans un morceau de cire d’abord, organe enveloppé dans un suaire, lumière jetée dans la brouille, mots coulés dans le verre, poussière noyée dans les larmes, autant d’objets soumis au passant pour lui donner à voir son trouble. Tu lui fais voir aujourd’hui le trouble lui-même : plus de mise en scène, plus de motif, de cire ni de larme, plus de suaire, ni verre ni buée. Un seul mirage, à peine une image, celle de la lumière – qui est, disait Robert Walser, très petite –, presque rien, bientôt plus rien. Mais un rien qui tremble, étend son empire bien au-delà du domaine qui lui a été attribué, comme une poignée de galets jetés dans l’étang et dont d’immatérielles ondes répercutent la force jusqu’à l’horizon, arcs de cercle, cercles, arcs-en-ciel.

L’iris, – celui de notre oeil –, est tout à la fois l’objet et l’image de ce trouble rendu à lui-même, qui déborde de son orbite et anime sa banlieue, il outrepasse ses limites comme ces taches de lumière projetées sur l’écran noir de nos paupières et qui s’en échappent plus vite encore lorsqu’on veut les retenir. Tu as su, Yves, donner au trouble qui agite notre esprit une image, avant d’en donner – le rendez-vous est pris – une ultime figuration sans dimension. On peut espérer qu’un jour les deux attributs de l’être ne fassent qu’un, sans qu’on ait besoin de renoncer aux inestimables profits que nous a apportés ce détour : la soif et la houle.

Que nos vies relèvent du rêve ou de la réalité, je n’en sais trop rien, mais je fais le pari que la seconde recèle les propriétés du premier, et que celui-ci ne cesse de déborder de son lit pour arroser celle-là qui s’y abreuve.

Avant que ces mots ne me pèsent, je vous laisse, je rentre à la maison, comme l’enfant à la fin de l’hiver, il pousse nonchalamment du bout du pied un morceau de glace oublié sur les bords du chemin. Il n’en reste rien lorsque la porte se referme derrière lui.

Finalement je ne serai pas passé à côté du printemps. Demain, une lentille d'eau poussée par le vent fera frémir le miroir de l’étang, la brise agitera les feuilles du tremble et les lèvres des iris, et je penserai une fois encore à vous. Car nous n’en avons pas terminé. Priés de rejoindre l’arrière de l’embarcation, nous tiendrons nos promesses, nous poursuivrons notre route solitaire, ensemble, la main sur le safran dans une nuit piquée d’or.

Vous l’aurez compris, ceci n’est qu’un poème qui dit la confusion que j’éprouve lorsque les exigences de l’esprit croisent celles de la matière, et le bonheur qui me traverse lorsque les pinces du serre-joint s’écartent et que je parviens à entendre derrière le rideau de la pluie un oiseau qui chante.

Corelli/ Sonata

#1 In D - 4. Adagio | #2 In B - 1. Grave

#4 In F - 1. Adagio | #4 In F - 4. Adagio

#5 In G - 3. Adagio | #6 In A - 1. Grave

Jean Prod’hom

ANNE-HELENE DARBELLAY

YVES ZBINDEN

Jean-Claude Hesselbarth | La Rivière II

Des papiers, il y en avait de toutes les qualités. Louis de Jaucourt en dénombre plus de 50 espèces dans l’Encyclopédie dont il énumère le petit nom : Grand-Soleil, Grand-atlas ou Petit-atlas, Grand-Jésus, Petit-Jésus, Petit-royal, Royal et Grand-royal, A la cloche ou A l’écu, Grand-cornet… Plus de cinquante de ces papiers pouvaient être obtenus en cinq qualités différentes : fin, moyen, bulle, fanant, ou gros bon. Les papeteries étaient situées près d’une rivière, à la chute d’un torrent, précise Jaucourt dans l’Encyclopédie.

Les pattiers amenaient au moulin les chiffes et les nippes, les guenilles et les chiffons qu’ils avaient collectés. Triés pour ne garder que le chanvre et le lin, ils étaient entreposés un certain temps dans un pourrissoir, lacérés ensuite, battus, broyés par des maillets armés de tranchans, brassés avant qu’on ne plonge un châssis dans une cuve pour que le papier s’y fige. Qu’on dessine sur des hardes récupérées ou des vêtements de seconde main ne me déplaît pas, on n’enfile pas un complet-veston à l’atelier.

C’est d’abord le papier, ostie ou page meringuée du Félix Gaffiot, boîte à oeufs qui me remue lorsque je considère l’encre de Chine de Jean-Claude Hesselbarth que j’ai chaque matin sous les yeux. Avant que la petite plume d’acier et le bambou taillé baignés d’encre ne me fassent parvenir le couinement qui a accompagné les outils dans la creuse du lit de ce jeu d’ombres et de lumières intitulé Rivière II (1982).

Un peu moins de 34 centimètres de large sur un peu plus de 50 de haut, comment calculer précisément la largeur d’un rêve ou d’une rivière ? Un peu moins si l’on soustrait les rives qu’envahit l’eau noir de tunnel.

Rivière à la bannière frémissant au vent, lumières, ombres et frondaisons, personne ne sait très bien où commencent et finissent les choses. Blason coupé avec les dents, décousu, on appelle drapeaux les chiffons d’où l’on tire le papier à la cuve. Recommencer, par dessus et par dessous, ronciers, pointes acérées du robinier, bambous, et puis ce flottement du sens et de l’orientation. Il est 10 heures, personne dans les rues, c’est jour de rentrée, jour d’école buissonnière, René est à la rivière.

Ah ! j’oubliais, Jean-Claude Hesselbarth fêtera ses 90 ans l’an prochain.

Jean Prod’hom

Nicole Gaillard | Lucian Freud | Hotel Bedroom

Lucian Freud (1922-2011)

Hotel Bedroom, 1954, Beaverbrook Art Gallery (Canada)

« Que l’on décrive cette expérience visuelle comme l’impression d’entrer dans la fiction, ou celle, inverse, de voir un personnage en sortir et prendre passagèrement une densité quasi réelle, le rôle imposé au regardeur est toujours celui d’un témoin par principe indésirable, conduit à s’éprouver tel puisqu’il a sous les yeux l’évidence d’une relation à deux qui, en son essence même, tant à la clôture et à l’exclusion de toute tierce présence. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 282

Nicole Gaillard | David Hockney | Mr and Mrs Clark and Percy

David Hockney (né en 1937)

Mr and Mrs Clark and Percy, 1970-1971, Tate Galllery (London)

« Le vase de lys agit ainsi comme le marqueur le plus patent d’un scénario présent en filigrane, celui d’un moment où s’échappent des paroles importantes – seul élément caractéristique de l’épisode religieux susceptible d’être transféré à la scène peinte par Hockney, me semble-t-il. Somme toute, le choix de réactiver chez le spectateur les habitudes réceptives liées à l’Annonciation contribue à perturber en le complexifiant, le processus de réception d’une peinture qui se présente au premier abord comme un simple portrait. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 271

Nicole Gaillard | Edward Hopper | Room in New York

Edward Hopper (1882-1967)

Room in New York, 1932, Sheldon Museum of Art (Lincoln)

« Yves Bonnefoy le dit mieux que personne : « Exemplaire de ce qu’il [i.e Hopper] épie aux confins de l’âme et du silence du monde, cette femme de A Room in New York, 1932, qui, près de son mari qui lit intensément son journal, a posé, ou va poser, un doigt, rien qu’un doigt, sur le clavier du piano, pour écouter les vibrations de la note, belle métaphore d’un grand possible, celui qui manque à la vie. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 246

Nicole Gaillard | Otto Dix | Mélancolie

Otto Dix (1891-1969)

Mélancolie, 1930, Kunstmuseum (Stuttgart)

« Emprisonné, réduit à l’état de pantin, acculé au seul désir de se dissoudre dans la nuit orageuse teintée de feu, l’homme endosse ici le rôle de la victime dépossédée de sa dignité originelle par une partenaire sans scrupule, à qui il suffit de se dénuder pour prendre au piège sa proie. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 231

Nicole Gaillard | Max Beckmann | Man and woman

Max Beckmann (1880-1938)

Man and woman, 1932, Collection particulière (Lackner)

« Voilà donc le divorce accompli que j'évoquais plus haut. Les partenaires se sont tourné le dos, se sont réparti les deux dimensions de l'espace reçu, comme se négocie le partage des biens communs lors d'une procédure de divorce: "Je reste ici, tu vas là-bas", et, corrolairement: " Je vais là-bas, tu restes ici. » Aucune surprise dans ce partage où la femme s’attache au proche et au connu, tandis que l’homme ira découvrir le lointain, pas plus que dans l’attribution des positions contrastées, elle couchée, lui debout. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 192

Nicole Gaillard | Ernst Ludwig Kirchner | Das Paar vor den Menschen

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)

Das Paar vor den Menschen, 1924, Kunsthalle (Hamburg)

« … d’autre part, le besoin, même pour un artiste qui s’est défini dans la rupture avec l’art du passé, de se confronter aux grands thèmes véhiculés par la tradition iconographique. Les enfants terribles sont aussi des héritiers. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 186

Nicole Gaillard | Oskar Kokoschka | La fiancée du vent

Oskar Kokoschka (1886-1980)

La fiancée du vent, 1914, Kunstmuseum (Bâle)

« Le mouvement lyrique de la composition en arabesques, la symphonie des bleus, l’allure irréelle et merveilleuse de la scène abritent en leur sein un corps étranger, cet homme qui semble ne pas pouvoir se laisser aller au repos ou à l’apaisement. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 163

Nicole Gaillard | Félix Vallotton | La Chambre rouge

Félix Vallotton (1865-1925)

La Chambre rouge, 1898, Musée cantonal des Beaux-Arts (Lausanne)

« Il convient sans doute de mentionner ici les ambitions littéraires de notre peintre, dont la production écrite, peu connue, comporte cependant quelque pièces de théâtre et trois romans ; on peut voir dans cet intérêt actif pour l’écrit un facteur qui contribue à expliquer le caractère fortement narratif et dramaturgie des Intérieurs. »

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 135

On reste à distance, mais on reste : ce qui nous perturbe dans l’oeuvre est aussi ce qui nous retient, force notre attention.

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 139

Nicole Gaillard | Henri Matisse | Conversation

Henri Matisse (1869-1954)

Conversation, 1908-1912, Musée de l’Ermitage (Saint Petersbourg)

Bien que nous soyons beaucoup plus près des personnages …, il y a comme une vitre entre eux et nous qui donne à cette conversation une dimension à tout jamais énigmatique : on a là un effet assez analogue à la focalisation externe des narratologues, soit ce procédé qui consiste à maintenir le lecteur à distance des personnages, à filtrer l’information, à ne rien livrer de plus que ce qu’un observateur extérieur et neutre pourrait constater… Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintien sur seuil.

Matisse fait mine de nous introduire mais nous maintient sur le seuil : le spectateur en quête de narration est tout à la fois retenu et déçu.

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 127

Nicole Gaillard | Edward Munch | Homme et femme

Edward Munch (1863-1944)

Homme et femme, 1898, Bergen Art Museum (Bergen)

Aucune concession à l’anecdote ici.

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 95

Nicole Gaillard | Gustave Caillebotte | Intérieur, femme à la fenêtre

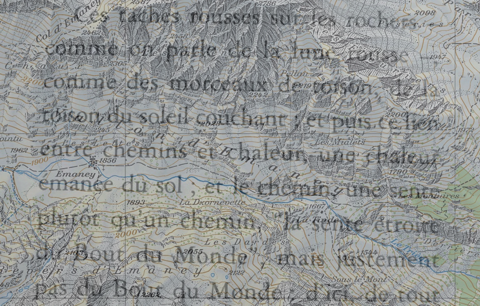

Chemins, taches rousses des sédums, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant.

(Noté d'abord cela, pour ne pas oublier l'intensité singulière de ces instants.)

Aussitôt après :

Ces taches rousses sur les rochers - comme on parle de la lune rousse –, comme des morceaux de toison, de la toison du soleil couchant ; et puis ce lien entre chemins et chaleur, une chaleur émanée du sol…

En dépit de ma bonne volonté, je ne parviens pas à donner le moindre crédit à ce mot placé là, émanée, dont la voyelle finale, lourde et émoussée, me détourne de ce chemin d’où monte, comme une invisible vapeur, une chaleur couleur de terre. Tout s'y refuse.

Surgit pourtant dans le même temps, comme pour remplacer ce mot qui m’est refusé, une image venue de très loin, un pâturage au fond d'un vallon traversé par le Triège, atteignable par un chemin caillouteux à double ornière depuis le Trétien, ou par un sentier depuis le col de Fenestral au-dessus de Finhaut, mais qu'on rejoignait en famille de la Creuse en suivant un sentier au pied du Luisin. Vallon profond qui s’étend dans une herbe maigre, épais tapis de tourbe avec des linaigrettes et des carex, moquette mitée par le ruissellement d’innombrables petits cours d’eau qui se rejoignent et se séparent comme des coraux. Ravivée l'été passé par quelques balades, l’image de cet alpage s’impose, écarte le vilain mot, malvenu, couvert d’une épaisse couche d’étain, avant que je ne reprenne, à la sortie de ce vallon dont j’aurai parcouru les beautés, en aval, intacte, la lecture des pages de Philippe Jaccottet.

et le chemin, une sente plutôt qu'un chemin, "la sente étroite du Bout du Monde" mais justement pas du Bout du Monde : d'ici, de tout près, sous les pas. (Non dans un livre.) Tendre trace silencieuse laissée par tous ceux qui ont marché là, depuis très longtemps, traces de vies et des pensées qui sont passées là, nombreuses, diverses, traces de bergers et de chasseurs d'abord – et il n'y a pas si longtemps encore –, puis de simples promeneurs, d'enfants, de rêveurs, de botanistes, d'amoureux peut-être...

On se rendait à pied au fond de ce vallon dès l'aube pour être de retour à midi, avec le beurre et la crème que nous achetions au berger, avec les petits fruits aussi que nous cueillions en chemin, myrtilles surtout pour lesquelles notre mère vouait une véritable passion. Le sentier qui longe le Triège s’en éloignait lorsqu’on reprenait en début d’après-midi celui qui nous conduisait à la Creuse, laissant derrière nous le pâturage d’Emaney qui avait illuminé cette journée sans que personne ne le sache encore, le vallon d’Emaney vers lequel on lèverait la tête, plus tard, comme en direction d’une énigme. On croisait d'autres habitués, silencieux, qui marchaient comme nous avec mille précautions, parce qu’on se croisait à peine sur ce sentier qui se faufilait entre mélèzes et arolles, aulnes et bouleaux nains, genièvre, sariette et rhododendrons, et de lourds blocs de granit brûlant qui l’obligeaient à se contorsionner.

Si l’image de cet alpage, de ce vallon et de tout ce qui les entoure s’impose à moi aujourd’hui, c'est en raison d’un nom que je n’ai pas cessé de répéter à la place du mot que j’ai répudié, Emaney, avec à la fin, tout au fond du vallon, cette voyelle qui ouvre ses bras et son assiette, inscrivant au coeur d’un texte les lignes souples d'un autre temps, à la fois morceau du monde, ici, tout près, dans un pli de la mémoire, trace d'enfant qui n'a rien perdu de son intensité, quelque chose du dehors qui s'installe sans crier gare dedans, une poche sans fond mais aussi, comme le dit Philippe Jaccottet dans Couleur de terre, la stupeur d'avoir été simplement là, sans savoir ni comment ni pourquoi, à Emaney, avec non pas la chaleur qui montait des chemins, une chaleur émanée du sol, mais la force invisible d’un vallon, l’imperceptible émané d’un nom.

Jean Prod’hom

Nicole Gaillard | Pierre Bonnard | L'homme et la femme

Pierre Bonnard (1867-1947)

L’homme et la femme, 1900, Musée d’Orsay (Paris)

L’hypothèse d’une scène inscrite dans un miroir est d’ailleurs évoquée pat Timothy Hyman, qui relève la présence d’une sorte de cadre le long du bord gauche, finissant en arrondi dans le coin inférieur gauche… Si miroir il y a...

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 56

Nicole Gaillard | Edouard Vuillard | Le prétendant

Edouard Vuillard (1868-1940)

Le prétendant (Intérieur à la table à ouvrage), 1893, College Museum of Art (Northampton)

La jeune femme de droite est la soeur de Vuillard, Marie, et le jeune homme, Kerr-Xavier Roussel; le couple va se marier peu après, en juillet 1893, soit la même année que celle figurant au bas du tableau, et Vuillard semble avoir activement travaillé à cette union...

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 36

![]()

Ici, nous sommes au contraire témoins d’un instant précis, fixé au passage, dont nous reconstituons intuitivement l’avant (l’absence de l’homme), et l’après (son mouvement pour s’avancer dans la pièce, refermer la porte derrière lui, s’adresser à sa fiancée). Mais au fond, d’où tenons-nous la certitude de ce déroulement ? Ne peut-on aussi bien imaginer que le jeune homme soit en train de sortir de la pièce, jetant un dernier regard d’adieu à la jeune femme ?

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 40

Nicole Gaillard | Edouard Manet | Dans la serre

Edouard Manet (1832-1883)

Dans la serre, 1879, Alte Nationalgalerie (Berlin)

Que nous apprend en effet la peinture spécialisée. Qu’il s’agit du « portrait d’un couple, M. et Mme Jules Guillemet, propriétaires d’un magasin de mode réputé, au 19 rue du Faubourg Saint-Honoré, et amis du peintre ». Cette indication transforme radicalement, à première vue, la compréhension de l’oeuvre : nous avons à faire avec un couple officiel, les alliances ne dissimulent aucun mystère, ni tentation d’adultère, ni mariage de convenances entre un homme mûr et une femme aux sentiments réticents.

Nicole Gaillard, Couples peints, Antipodes, 2013, page 20

State | Paolo Woods et Arnaud Robert

Les photographies que Paolo Woods présente au Musée de l’Elysée pourraient faire croire qu’Haïti est un immense patchwork aux couleurs de l’Afrique faufilé par la conscience économico-religieuse de l’Occident. Il n’aurait pas tout tort. Mais il ne comprendrait pas pourquoi tout cela tient ensemble. Le texte d’Arnaud Robert qui accompagne cette belle exposition déplie avec lyrisme ce que chaque image réunit et encadre.

Paolo Woods | Musée de l’Elysée

Je devine désormais pourquoi les Haïtiens, surpris d’avoir renvoyé les colons chez eux, tutoient les dieux. Méfiants pourtant, ils attendent depuis 1804 leur retour. Dans une touffeur qui fait douter de tout. Ils les attendent la main au canon sur le parvis de la citadelle Laferrière, avec des Casques bleus sur les toits qui les encadrent. Voici le paradoxe, les colons sont dans la place, dans leur dos, et tout le monde le sait. Comment dès lors et pourquoi faire quoi que ce soit ? Quoi d’ailleurs ?

Les Haïtiens ne sont pas là où on croit, vivent dans un espace parallèle, à côté d’un président qui se promène avec une casquette de seconde main sur la tête et un portable à 10 dollars. Il y a quelque chose de mystérieux, personne n’écoute personne, chacun s’oppose à chacun, on se convertit, se reconvertit, le chef de la police lance une ligne de vêtements, le médecin importe des voitures, on échange sa place, le directeur du Bureau national d’ethnologie est aussi un prêtre du vaudou, le chansonnier devient président. Et ça tient un jour, on recommence et on renonce le lendemain, sous les yeux complices de l’ONU et des ONG qui se prennent au jeu.

Il y a si peu et tout est si vif aux Cayes qu’il n’y a rien à ajouter. La volonté de stabilisation est un voeu fou, il n’y a rien à stabiliser. Les Haïtiens vivent dans une jungle de connexions, ni légales ni illégales, qui connectent l’enfer au paradis. Les terres changent de main, les cadastres se juxtaposent sans jamais s’empiler. Haïti est le laboratoire d’une interminable transition. Au carrefour on joue au loto. Et ce qui pourrait être un cauchemar – et qui l’est – devient récréation continue. On y sent l’odeur de l’essence et de la liberté, l’odeur de la foule et de l’insouciance, des cadavres et des épices. Quel avenir quand il n’y en a plus. On ne l’imagine pas, on le fait.

Et puis il y a, lorsqu’on s’attarde sur la carte de ce bout d’île, la naissance d’un rêve : Port-de-Paix, Petite-Rivière, Mont-Organisé, Cabaret, Belle-Anse, Limonade et Marmelade, Petit-Goave et Grand-Goave, un tableau de Préfète Duffaut, le sourire de Dany Laferrière, un air de comptine qui fait oublier le sang versé pour rien.

Jean Prod’hom

Rue-Cité-Devant

Inutile de mettre le monde sens dessus dessous ou de proposer à l’autre un regard décalé sur les choses si celui pour lequel on le fait ne les saisit pas lui aussi en se décalant. C'est seulement alors que, au-delà de la performance, ce à quoi ni l’un ni l’autre ne songeaient peut-être se met à jouer le grand jeu, fait tourner les têtes en y instillant une image dans laquelle l’homme perd pied et l’ordinaire un peu de sa gravité.

Jean Prod’hom

Fous de Dieu

Le 15 septembre 1797, racontent le Père François Berbier et Cyrille Gigandet, c’était un vendredi, les représentants de la République française, après avoir copieusement bu et mangé, pénétrèrent dans les chambres des chanoines réguliers de l’ordre de Prémontré à Bellelay pour mettre la main sur tout ce qui était à leur convenance. L'arrêté d'expulsion précise que chacun des trente-huit chanoines ne put emporter que les effets à son usage. On garda huit chanoines en otages, et on fit accompagner le dimanche les trente autres par des gendarmes en zone neutre.

J'en imagine quelques-uns d’entre eux dans cet espèce d'entonnoir de pâturages qui descendent en pente douce le long de la Sorne jusqu’à la Birse, avec pour seuls bagages quelques habits et deux ou trois livres sous le bras, un gendarme à leur côté, laissant derrière eux la fine fleur de l’armée révolutionnaire – sous les ordres de Gouvion de Saint-Cyr – pillant ce qui pouvait l’être, plaçant des scellés sur ce qui ne le pouvait pas. On ne commença l'inventaire des biens des Prémontrés que lorsque le bâtiment fut vide.

Une fois les vingt-cinq pensionnaires et les huitante-neuf domestiques de l’abbaye renvoyés, un autre silence s'est installé à Bellelay qui, je crois, ne l’a jamais quitté malgré le chant des rossignols et les affectations passagères de ses bâtiments : hôpital, écurie, brasserie, verrerie. Cet étrange silence, et ce quelque chose qui est comme abandon ont été pris au piège dans la coque vide de l’église, les marécages et les tourbières qui l’entourent.

C’est en 1894, lorsque l’Etat de Berne a racheté les lieux pour en faire un asile d’incurables (plutôt qu’un pénitencier), que la solitude et le silence se sont fait entendre à nouveau à Bellelay, ramenés par des hommes et des femmes venus de nulle part, aliénés, fous de Dieu sécularisés, fils et filles sans père ni mère, sans abbé ni abbesse. Les premiers sont peut-être arrivés en longeant la Sorne, ou sont montés de Tramelan, des proches les ont accompagnés, les orphelins encadrés comme il se doit par des gendarmes.

Le silence, l’abandon, la solitude habitent aujourd’hui les couloirs déserts des trois étages du logis principal, pris au piège derrière les portes fermées des chambres, bureaux vides, salles d’animations désertes. Un bruit de clé soudain, une porte s’ouvre, unité de psychiatrie de l’âge avancé 2, une infirmière en sort, un visage sur une chaise roulante, un bruit de fond, désordonné, des remous, un regard d’une violence inouïe, désarroi. Et le silence à nouveau qui se referme sur lui-même.

Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013

Lui vit à Saint-Imier, fume et boit du coca sur la terrasse ensoleillée du réfectoire, il n’a pas de livre, il raconte et ne raconte pas, né à Courfaivre, il travaille dès la fin de son école dans une usine à vélos, pendant deux ans. Mais il se dispute avec son patron, bien d’accord qu’il fasse chaque jour une pause, il en a le droit, mais qui exige qu’il la fasse en travaillant, pour ne pas perdre de temps. Aide ensuite un paysan de Courfaivre histoire de s’occuper, est employé quelques mois dans une entreprise de nettoyage, chez Emmaüs enfin. Sa vie semble s’arrêter là, il se fait hospitaliser une première fois à dix-neuf ans. Cela fait trois semaines qu’il est là, il monte de Saint-Imier à Bellelay régulièrement, des séjours de trois semaines ou plus, depuis plus de vingt-cinq ans, il en aura quarante-sept ans la semaine prochaine. C’est comme s’il racontait tout cela pour ne pas s’en souvenir.

Antoine Auberson, Bellelay, Repérages, 9 juillet 2013

C’est lundi, des jardiniers râtèlent l’herbe du parc, une débroussailleuse chasse le soleil, la gardienne fait un mot fléché à l’entrée de l’église abbatiale, la porte est ouverte. S’échappe une étrange musique, longue phrase dans laquelle le silence se dédouble, l’église est vide, le silence fait tache d’huile. Comment revenir à Bellelay ? Et d’où ? Et quoi dire de nulle part, il n’entend pas, il est blessure, il est demande, demande sans fond. J’aime ce nom de Bellelay.

Jean Prod’hom

Le temps s'ouvre et se ferme comme un accordéon

L’oeuvre aboutie est voisine du suicide. Modgliani s’est tué parce qu’il ne pouvait supporter l’insuffisance de son oeuvre, comparée à la grandeur de son désir. Il existe des sages qui ajoutent lentement à leur oeuvre, il existe des Dieux qui meurent de leur impuissance. Je n’ai rien fait, je n’ai fait que rêver, imbécile. Mon Dieu je vous aime et vous supplie.

Ouvre l’oeil à 7 heures la tête pleine, retourne dans le tambour jusqu’à plus de 10 heures. Premier matin de vacances, c’est-à-dire premier matin à ne pas avoir besoin de me demander comme chaque matin de quoi les enfants ont réellement besoin, ne pas avoir à saisir les urgences devant lesquelles il est judicieux de les placer, ne rien faire, ou qu’ils s’ennuient, attendent, se taisent, placer des obstacles, prodiguer les premiers secours, écouter, dire deux mot, aller au plus court,...

Décide de descendre au marché avec Sandra et les trois petits, de m’éclipser vers l’une ou l’autre des manifestations que Lausanne propose. Plusieurs vernissages ont eu lieu hier, le XVIIIème siècle dans les collections du Musée des Beaux-Arts, Miró à l’Hermitage, mais il y a aussi l’exposition que le Mudac consacre aux sacs en plastique, Louis Rivier et Marcel Poncet au Musée historique, Amadou et Pierre Bataillard à l’Espace Arlaud. Me décide pour le Musée historique à cause d’une peinture sombre qui veillait au fond d’un couloir au Carillet à Pully et qui me revient à l’esprit.

Les amis et les petits enfants de Louis Rivier sont à l’étage, ils parlent haut et fort, comme l’autre jour, bénéficiant aujourd’hui encore de ce que leur ont laissé ces grandes familles bourgeoises et protestantes de Jouxtens-Mézery et de Mathod. Les Rivier et les de Rahm traversent notre temps en chevauchant des points d’orgue, honorant les héros de leur lignée peints sous les traits des princes toscans, amis des arts et des hommes, invisiblement généreux dans les jardins de leur château.

Au sous-sol désert un Socrate, défiguré comme de juste par l’un des fondateurs de la Société d'art religieux de Saint-Luc et Saint-Maurice, Marcel Poncet, défenseur de l'art sacré en Suisse romande, le prince Mychkine, une lettre de Louis Soutter que Marcel Poncet a mis sur les rails de la peinture, une gravure tourmentée de Jacqueline Oyex, deux autoportraits, une bouteille et un citron, assiette verte, napperon bleu, nappe rouge. J’aperçois dans une vitrine des poèmes de Jean Follain, aux éditions de La Rose des quatre vents que le catholique genevois a illustrés. Jean Follain réapparaît sur un écran de télévision dans une courte séance tournée, peut-être, dans la maison Saint-Christophe de Vich. Poncet y fait le clown entouré d’enfants.

A la fin du livre que Jaques Chessex et Valentine Reymond ont consacré au peintre et verrier, il y a une photographie réalisée à l’ouest du Bois de Chênes entre Vich et Genolier, près de la Baigne aux chevaux. On y voit Philippe Jaccottet et Marcel Poncet, mais aussi Jean-Claude Piguet tout jeune alors que j’ai assisté une année durant à l’université de Lausanne, un peu par hasard, à l’occasion d’un séminaire qu’il avait conjointement organisé au début des années quatre-vingts avec Pierre Gisel autour du requiem, et plus particulièrement du War Requiem de Benjamin Britten. Le monde se rétrécit soudain et le pavé sur lequel je pose le pied en sortant du musée se souvient. Est-ce ainsi qu'on se cherche des racines ou est-ce ainsi qu'on les trouve, parce que le temps soudain se confond avec lui-même, s’ouvre et se ferme comme un accordéon.

Jean Prod’hom

L'Europe demain

Tandis que Lili suit son cours de piano, la librairie du Midi accueille Fabrice Colin et Ta mort sera la mienne, les cyclistes du Tour de Romandie longent la Broye, deux collégiens boivent bière sur bière dans le parc de l’église, un homme ivre invective les clientes d’un tea-room, deux policiers patrouillent. Je reconnais alors très distinctement dans le fond du bassin vide de la Place de Foire à Oron une image de l’Europe vue du ciel : on distingue les terres, les mers, les vignes et la glace, l’Esèagne, des ombres, de la lumière, des îles et des détroits, la Mer Noire, Gibraltar, la Sardaigne et le Danemark. Mais quelque chose a rongé l’enduit qui avait fait tenir jusque-là les choses ensemble. Personne.

Jean Prod’hom

Assomption

Parmi tant d’autres choses je ramène de Naples un peu de son soleil, le souvenir d’une vitalité sans borne, le goût d’une ferveur, la gentilezza.

Et puis une définition du miracle qui serait, selon ce père jésuite bien peu orthodoxe rencontré via Sapienza, le produit de l’ordinaire et de la bricole, dont nous pouvons, me dit-il, reconnaître les traces miraculeuses à chacun de nos pas. Je comprends mieux les mots du saint homme lorsque j’aperçois Piazza Gaetano, peu après que nous nous soyons quittés, une Assomption qui m’était évidemment destinée.

Jean Prod’hom

Lundi à Naples

Le solde des âmes pezzentelle – abritées dans de tendres petites têtes d’os (capuzelle) – dont un décret a interdit le culte en 1969 ont été déplacées de l’église inférieure de Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dans le cimetière de la Fontanelle. Je paie 4 euros pour en obtenir une confirmation. On n’en devine en effet plus que quelques-unes dans de rares niches, abandonnées là pour les curieux et quelques fidèles. La gardienne culturelle du temple me confirme qu’elles sont devenues rares les âmes charitables qui descendent dans l'hypogée austère pour abréger le temps de purgatoire de celles et ceux qui pourraient intercéder en leur faveur sitôt arrivés au ciel. J’apprends que, pour ne pas avoir à payer 4 euros à chacune de leur descente au purgatoire, les dernières adeptes de ce culte des âmes pezzentelle reçoivent une carte qui atteste de leur fidélité.

Passe à nouveau dans l'atelier de restauration de l’impasse débouchant sur la Via San Gregorio Armeno. Ils sont trois ce matin, les deux frères – Rosario et Antonio Ebreo – et un collaborateur.

Le San Stefano de Salerne a bien avancé, quant au collaborateur, il replâtre la Santa Marguerita d’une petite église du Lazio, ils se sont mis à l’ouvrage avec le jour. C’est ainsi depuis trois générations, ils m’informent que c’est dans cet atelier que l’autel de la Certosa di San Martino a été restauré. Ils sont confiants malgré leur santé précaire, ils travaillent tous les jours et leurs enfants reprendront l'affaire.

On mange tout près de la place San Gaetano, mal très mal. On boit un café avec du soleil sur la place San Lorenzo, c’est mieux bien mieux, on aimerait même que les choses durent ainsi.

Sandra et les enfants repartent faire un dernier tour dans les boutiques pendant que je fais un saut à la chapelle Sansevero, on est nombreux à nous demander ce qu'il y a sous le linceul de marbre du gisant que Giuseppe Sammartino a sculpté au milieu du XVIIIème siècle. Difficile de croire à de la pierre. Un corps vivant ? mort ? Ne rien toucher, pierre molle pierre liquide, le vivant serait-il mortel pour la pierre ? Une pancarte m’en avertit, le monde va décidément à l’envers, je suis tout retourné :

Si prega non toccate. Gli umori corrodono il marmo.

Jean Prod’hom

Dimanche à Naples

Le Musée archéologique national de Naples est un palais immense, tout y est grand, plus grand qu’à l’ordinaire : le bâtiment, les salles, les plafonds, la lumière, les sculptures,… Les fenêtres sont encore fermées, les gardiens sommeillent ou font des mots fléchés, ils valent autant que les sculptures de la collection Farnese ou celles qui on été extraites d’Herculanum. Alignées dans de longues salles, elles ont, comme eux, la mandorle à l’intérieur du crâne, chacune livrée à sa solitude.

Les fresques du premier siècle au second étage donnent le vertige. M'arrête devant ce qui devrait ne pas avoir changé depuis 79 : un ibis et un martin-pêcheur. Mais tout s’en va, se dérobe. Je me sens aussi éloigné des Romains que des Japonais.

Le funiculaire du centre nous emmène au Vomero, celui de la Chiaia nous ramène en bord de mer sur la via Fancesco Caracciolo. Des grappes de Napolitains et de Napolitaines se promènent, ils ont mis leurs habits du dimanche, leurs enfants sont couverts de jouets à quatre sous, c’est l’or de Naples, autrefois en noir et blanc, aujourd'hui en couleurs.

Une procession conduite par des gamins remonte la via Pizzofalcone avec la Madonna d’Arco dans leurs bras, une vieille pleure, rien n'a vraiment changé. La nuit tombe bientôt sur la baie de Naples, le Vésuve a disparu dans une des innombrables niches dont est parsemée la nuit, le Vésuve a la tête retournée, allongée contre le flanc, il est comme une grosse bête rassasiée. Ça bouronne au fond de la ville, de la périphérie au centre et le feu remonte dans toute la ville, seule la fente noire de Spaccanapoli reste dans la nuit.

Jean Prod’hom

Samedi à Naples

Deux ou trois heures en famille dans le Circumvesuviana au travers de zones sinistrées, de la gare centrale jusqu’à Pompéi, de Pompéi jusqu’à Méta di Sorrente et de Méta di Sorrente jusqu’à la gare centrale. Plus le temps continuera et moins Pompeï ne bougera pas, je sais pas mieux dire.

Seule chose d’époque à Pompéi, les chiens.

Sors de chez Ménandre, hésite à faire un saut au lupanar, remonte la via stabiana jusqu’aux thermes à la façon d'un vieux sénateur romain. A ma grande stupéfaction personne ne se retourne sur mon passage. C’est évident, dans de tels lieux on préfère les morts aux vivants.

Arthur a une vision pessimiste de l’histoire, il s’étonne en effet qu’il y eut déjà des bordels en 79 après Jésus-Christ, il conjecturait que les hommes étaient autrefois moins frustrés qu’aujourd’hui. Je pensais exactement l’inverse à son âge. O tempora o mores.

- Dis papa, quand le Vésuve a recouvert la ville, tu étais né?

Louise considère avec circonspection le plan des ruines de Pompéi, elle craint que la buvette ne soit elle aussi d'époque.

Sable de cendre, les mères ont lâché leurs petits, les glycines sont en fleurs, je joue avec une quinzaine de tessons ramassés près du port.

Jean Prod’hom

Vendredi à Naples

Ce matin encore entre Piazza Dante et Montesanto, les fripiers et les vendeurs de mozzarella côtoient les maraîchers et les tripiers, dans le même ordre que la veille, c’est à nouveau la vie avec tout son bric-à-brac, un jour encore dans les ruelles, vico, vicolo et vicoli, la nuit n’y peut rien. Arthur, Louise et Lili font des photos de tout et de rien, on traîne, on s’égare et c’est bon.

Mais c’est le métro qu’il nous faut prendre pour rejoindre la Solfatare, je demande un peu d’aide à un Napolitain qui nous accompagne jusqu’à la station la plus proche, avec le sourire, je lui souris, il ne me demande rien.

On se fait tout petits dans l’une des cages de fer de la ligne 2 dont les bruits et les tremblements nous font croire à un décollage imminent, ou à une explosion, rien de cela, on traverse les Campi Flegrei occupés par des locatifs comme on en voit dans les banlieues des grandes villes italiennes, châteaux de cartes décrépits qui ont poussé comme de gros chardons dans des pâturages gagnés par la mauvaise herbe. A quoi bon ? Ici la terre menace, tout le monde se souvient de 1980 et ne pense pas trop à l’avenir. On descend de l’avion à Pozzuoli, à un ou deux kilomètres du volcan de la Solfatare, une navette nous y conduit, j'avais imaginé le cratère plus près du niveau de la mer.

La Solfatare ressemble moins aux enfers que du temps du Voyage en Italie, il faut dire qu’aujourd’hui le ciel est bleu et des barrières interdisent d’aller où on veut. Le guide qui emmenait le personnage d’Ingrid Bergman dans le film de Rossellini est toujours là, dans ses habits gris et sales. Il fait voir à un petit groupe de touristes les secrets de la terre, un reste de mégot pend à sa lèvre inférieure, il roule les r avec un petit rire de diable édenté, gloussements de castrat qui se mêlent à la vapeur brûlante, le souffre prend les poumons. Je crois apercevoir Ingrid Bergman s’éloigner, elle porte un long manteau, un de ces manteaux couleur sépia du temps du cinéma en noir et blanc. Louise et Lili n’ont rien vu, elles ramassent quelques pierres aux teintes blafardes en rêvant de cristaux et de colliers de perles.

On descend jusqu’au port de Pozzuoli avec devant nous un bout du Cap Misène, impossible d'aller jusqu'à Procida et d'en revenir avant le soir, on se rabat sur le front de mer qui ressemble à celui de Mani sulla città, mosaïque de sacs-poubelles, baignades interdites, horizon glauque, odeurs douteuses, plages jonchées des restes de la cuisine du monde, maisons abandonnées, immense catastrophe à laquelle les habitants de Campanie semblent se faire. Il est difficile d’imaginer à quoi ressembleront Pozzuoli, Portici et la baie de Naples dans une vingtaine d’années. Une mariée pose avec son mari sur une bite d'amarrage avec pour décor la coque d'un bateau pisseux, je ne comprends pas bien leur décision.

On emprunte pour le retour la Linea Cumana jusqu’à Montesanto, puis le funiculaire qui nous dépose au pied du château sant'Elmo. On jette un coup d'oeil sur une autre mosaïque, celle des toits plats et des terrasses en nous promettant qu'on reviendra. De larges escaliers de lave nous ramènent en six ou sept larges virages jusqu'à la station intermédiaire du funiculare centrale, deux femmes s'invectivent de maison à maison.

On parvient épuisés au pied de l'imposante cage d'escaliers de notre palais où logea autrefois Gioachino Rossini, de l'ascenseur aussi qui nous emmène au sixième étage pour dix centimes d'euro.

Jean Prod’hom

Jeudi à Naples

Six étages plus bas, au pied du Palazzo di Domenico Barbaja coiffé d’innombrables petites terrasses qu'on rejoint par d’étranges labyrinthes, on aperçoit la via Toledo et la station du funiculaire centrale qui dépose ses usagers à deux pas de la place Vanvitelli. La Certosa de San Martino se dresse tout en-haut parmi les antennes de télévision et les citronniers, le ciel est bleu.

On a traversé ce matin la verrière de la Galleria Umberto, j’ai bu un café au Gambrinus, longue marche ensuite sur le damier de lave noire des quartieri spagnoli dans lesquels dominent le bruit et la ferveur. C’est le grand tambour, on distingue un peu de stupeur dans les yeux des enfants qui sortent leur appareil de photos, tout mérite qu’on s’y attarde, on s’arrête, on repart, les scooters, les têtes qui dépassent des box au rez des vicoli, les autels nichés dans le tuf, les activités secrètes, les tags, les petits commerces, bouchers, tripiers, mais aussi les conciliabules, les cris, les enfants, les vieux. Le regard flotte et rejoint de lessive en lessive les rampes d’escaliers qui montent au flanc du Vomero.

On se balade en bras de chemise, le soleil a fait halte pour la premier fois cette années, nous dit-on, on prend du bon temps dans une trattoria du vico Teatro Nuovo.

Fin d’après-midi sur l’autre rive de la via Toledo, babioles, pâtes et débrouille, autant d'églises que de locatifs, vivantes, fermées ou recyclées en galerie d'art ou en salle de théâtre. Boutique obscure au fond d'une impasse, un vieil artisan passe en rouge la robe de san Stefano, ils sont deux, même blouse, même air de famille, le second assis regarde le premier qui travaille.

On trouve un banc public libre sur la Piazza San Gaetano, à l'angle de la Via dei Tribunali et de la Via San Gregorio Armeno. Le spectacle est partout, la vie plutôt, les gamins du quartier jouent au foot au pied de l’église de San Paolo Maggiore qui s’appuie sur deux anciennes colonnes du temple des Dioscures, à Naples c’est le mélange qui fait tenir les choses ensemble, la pauvreté proverbiale de la ville emprunte pourtant les habits de l'opulence, les gamins sont dodus. Ils se déplacent comme des pigeons autour des présentoirs dressés à la va-vite par les nouveaux arrivants. Les enfants sont des rois, quant aux miséreux ils inventent des solutions, finalement une paire de cannes suffit pour deux boîteux.

Il est 8 heures, la ville clignote, les bruits s’éloignent, les trattoria ouvrent leur porte, de temps en temps une sirène. Je descends à pied les six étages du Palazzo di Domenico Barbaja que je remonte bientôt avec deux pizzas de chez Mimi.

Jean Prod’hom

Balade en Gruyère

Née en 1877 en Gruyère, Marie Thomet travaille une grande partie de sa vie à Broc chez Monsieur Cailler. Elle confectionne des confiseries à base de chocolat, gagne 8 centimes de l’heure et travaille 14 heures et demie par jour. La dame aime bien son patron. Au journaliste qui lui demande en 1964 ce qu’elle pense de Monsieur Cailler et de son entreprise, elle répond :

- On ne savait pas, à ce moment-là, que ça deviendrait une grosse boîte. Eux si ! mais ils ne se confessaient pas à nous. Si vous êtes fidèle, vous aurez une pension, qu’ils nous disaient, il était bien Monsieur Cailler, un très gentil patron, il nous avait même promis un réfectoire.

Les deux gardiennes du Musée gruyérien de Bulle ont la vie dure. Les visiteurs sont venus nombreux et de loin, d’Estavannens, de Grandvillard et de Lessoc. Descendus des quatre coins de la Gruyère, ils viennent voir une dernière fois un monde qui fout le camp, le leur. Ils font sonner les toupins qu’ils ont généreusement offerts aux gestionnaires de leur patrimoine, vérifient qu’ils ont encore la main et tranchent des tavillons, chantent le ranz des vaches, jouent, tressent, corrigent les erreurs des conservateurs du musée.

Halte ! disent les deux gardiennes du musée, pas touche ! c’est un musée. Les armaillis qui ont mis leurs habits du dimanche baissent les yeux, se découvrent comme des enfants pris en faute, c’est pourtant leur musée, mais non, ils s’en rendent soudain compte, trop tard, et rentrent dans le rang, on les a volés. Ils quittent le musée et s’en vont dans la ville déserte, il neige, c’est vendredi saint, le temps est bouché. S’ils veulent voir le Moléson ou la Dent de Brenleire, ou la Dent de Broc c’est dedans, aux cimaises du musée gruyérien.

Brève histoire de la Chapelle Notre-Dame de Compassion de Bulle

1350

Sollicité par les nobles et les bourgeois, François de Montfaucon, prince-évêque de Lausanne, fait construire une chapelle en l'honneur de la Vierge au bas de l'hôpital de la ville frappée durement par la peste.

1447

Un incendie ravage Bulle, la chapelle partiellement détruite est reconstruite, le pèlerinage survit.

1647

Dom Claude Mossu, supérieur de la maison de l’Oratoire, remet de l'ordre dans une affaire qui a de la peine à redémarrer.

1679

A la mort de Mossu, les capucins assurent la desservance de la chapelle, ils sont même établis à perpétuité.

1805

La chapelle échappe miraculeusement à un incendie qui ravage Bulle.

2005

Les capucins quittent le navire et une association des amis de la chapelle de Notre-Dame de Compassion se met en place.

2013

La chapelle est munie d’une porte automatique, l’horaire est affiché à l’entrée : Ouverture 6 heures 30 | Fermeture 20 heures.

Jean Prod’hom

Te le répète

Te le répète

reprends ton rimmel

ton dentifrice et ton fond de teint

plie ton linge de bain

et file !

on saura faire sans toi

Jean Prod’hom

Reprends tes billes

Reprends tes billes

tes cliques et tes claques

roule ton sac

et zou !

fous le camp

Jean Prod’hom

Pavé romantique et chantier romanesque

Gilles Caron s’est trouvé en juin 1967 sur les rives du canal de Suez, en novembre de la même année au Vietnam sur la colline 875, en 1968 à Paris. Il s’est rendu, également en 1968 à Mexico, juste avant les Jeux Olympiques, et trois fois au Biafra ; à Londonderry, Belfast et Prague en 1969 ; est parti pour le Tchad au début de l’année 1970, au Cambodge en avril. Trois ans au total pour ramener des images de quatre années folles : Gilles Caron disparaît le 5 avril sur la route n°1 qui relie le Cambodge au Vietnam. Le musée de l’Elysée présente à Lausanne 250 photographies de cette tête brûlée, du 30 janvier au 12 mai 2013, j’ai vu ces photographies dimanche passé.

Le hasard a voulu que je longe aujourd’hui un chantier isolé du monde par de solides grillages, deux hommes y posaient accroupis des pavés du Portugal, un troisième – le patron – râtelait un peu plus loin un lit de gravier, je me suis arrêté. C’est un travail modeste et besogneux, un ouvrier en pose entre 10 mètres et 10 mètres carrés par jour. Le patron m’a confié que le travail ne manquait pas dans la région, mais lui et sa petite équipe devaient faire face actuellement à une concurrence déloyale, des entreprises qui ne sont pas de la branche soumissionnent à des prix réduits des travaux qu’ils obtiennent sans peine et qu’ils réalisent en embauchant des temporaires à bas prix. L’homme n’est pas content, je le comprends.

On a parlé de choses et d’autres, le patron est d’ici ; celui qui parle français est l’un de ses amis, charpentier de formation qui s’est formé sur le tas ; le troisième se tait, il est espagnol et ne parle pas français. Le chantier va durer encore quelques jours avant qu’ils ne déposent le dernier pavé. Le dernier pavé, c’est le plus difficile, il doit avoir les dimensions qu’il faut, c’est lui qui fait tenir le tout, c’est la pierre d’angle. Il faut préciser que le pavement qu’ils réalisent n’est pas un pavement définitif, c’est-à-dire qu’il n’est pas posé sur du mortier, il ne sera pas jointoyé avec une chappe, il est simplement posé sur un lit de gravier, les joints seront faits de sable mêlé à du gravier. Je lui demande alors en souriant s’il met ainsi de côté et en lieu sûr les armes dont auront besoin ceux qui manifesteront demain contre l’ordre établi. Il sourit et me dit fièrement que même si le pavement n’est pas définitif, il sera très difficile de retirer la première pierre. On s’est quittés.

En montant au Riau m’est revenue à l’esprit une image aperçue dimanche au Musée de l’Elysée qui m’avait laissé un sentiment d’inquiétante étrangeté, la célèbre photographie que Gilles Caron a réalisée dans les rues de Paris le 6 mai 1968, un lanceur de pavés dont les CRS mesurent la performance à l’autre bout du stade de la rue Saint-Jacques. D’où vient le pavé que projette dans le ciel ce discobole moderne ? Pas trace de chantier ou d’excavation, le pavé qui disparaît paraboliquement dans le ciel ne vient de nulle part, il est fourni par l’histoire. Je voudrais trouver la photographie des manifestants qui s’échinent sur le premier pavé, une photographie qui donnerait à voir la vérité romanesque du chantier.

Jean Prod’hom

Une sainte Barbe à l'entrée de la nuit

Des inconnus – personne ne sait combien – ont tiré leur capuche et processionnent dans la nuit au-dessus des Paccots, lampes Led sur le front. Ces mineurs de plein air n’ont pas fait voeu de silence mais on ne les entend guère, le frottement des clous des raquettes et des peaux rêches sur la neige durcie couvrent le bruit de leur respiration.