Combat de reines en Lacanie

Elles s’appellent Paméla, Pivoine, Tundra, Katchina ou Pigeon, Baticha ou Palma, Choupette ou Eden, Vendée, Sirène, Violine, Java, Muscade ou Coucou, Lara, Violette, Flora, Baya ou Pakita, mais elle s’appellent aussi Bagherra, Comanche, Cheyenne, Pagaille, Bulldozer ou Dynamite. Ne nous y trompons pas, c’est ainsi qu’on commémore au printemps le combat de titans que se livrent là-haut sur la montagne l’imaginaire et le symbolique dans l’arène du réel.

Jean Prod’hom

29 mai 2011

Virevoltant au-dessus des ornières

Pour Lea

On pourrait ne pas prendre acte de leur existence, car elles délaissent au cours de leurs premières années le centre, où qu’elles soient, à ceux et à celles qui ne peuvent pas vivre loin des projecteurs. Et tandis que, un peu maladroites, elles butent contre les plinthes en caressant de l’épaule les murs blancs, elles regardent intriguées et naïves les ambitieux monter à l’assaut de la citadelle. Sans bien comprendre.

Elles n’en veulent pas à la bande de sauvages qui s’approprient le langage et le monde qui va avec, elles leur lancent même parfois un sourire qui les apaisent un instant. Qu’on les laisse tranquilles. Pourtant ne croyez pas qu’elles sommeillent, elles butinent sans effrayer personne, discrètement. Tout est si fragile, alors n’en rajoutons pas. Et tandis qu’elles vont sur la pointe des pieds, leur esprit vif pince le tout-venant qu’elles remontent à tire-d’aile, de quoi faire un nid dans lequel elles accueilleront plus tard ceux qui viendront. Elles vont assurées, assurées de ce qu’elles peuvent mais incertaines de ceux qui les entourent, reines, reines, reines sans couronne.

Et soudain, sans avertir, voici qu’elles se mettent à parler, à dire ce qu’il était temps de dire. Ce sont ces voix que tout le monde attendait, présentes lorsqu’on en a besoin, lorsque le mauvais temps s’installe, voix longtemps tues, hésitantes autrefois fermes aujourd’hui, pleines de cette sagesse qui ralentit le carrousel de nos existences, voix apaisées vers lesquelles les visages marqués par le désarroi se tournent, patientes, inébranlables.

C’est dès le début, lorsque je l’ai vue il y a longtemps déjà, se confondant avec l’air qu’elle touchait à peine que je compris qu’elle était de cette race-là. Tout dans son être était retenue, de son poignet fin qui virevoltait comme une hirondelle près de son épaule, à ses paupières qu’elle fermait lentement pour ne pas froisser l’air qui l’entourait. Elle était comme ces feuilles solitaires que le vent porte et qui tombent sans bruit sur le miroir de l’étang.

Je la soupçonnais parfois de ne pas être parmi nous, feignant de nous écouter pour ne pas blesser notre amour-propre, bercée par le vent du large, attachant bout à bout des bouts de pensée lointaine qui plus tard constitueraient non pas un conte de fées mais ce foyer qui ménage une place à ceux qui auront à reprendre ce qu’on leur a laissé.

Elle n’était jamais là où l’on croit, c’est-à-dire là où elle était, ne s’offusquait pas du tour que prenaient les événements si bien que, quand bien même elle ne le voulût pas, elle rendait idiots ceux qui croyaient qu’elle pût être ailleurs ou qu’il pût en être autrement.

Elle fut certainement dans une des vies qui précéda la sienne un de ces papillons blancs qui accompagnent l’été le promeneur sur les chemins forestiers, insaisissable, le précédant sans le laisser s’approcher, fragile et obstiné, virevoltant à midi au-dessus des ornières, à deux pas du promeneur qui sourit.

P.S.

Avertissement

Jean Prod’hom

Dimanche 26 juin 2011

Doulce mémoire en plaisir consommée

O siècle heureulx que cause tel scavoir.

La fermeté de nous deux tant aymée,

Qui à nos maulx a sceut si bien pourvoir,

Or maintenant a perdu son pouvoir

Rompant le but de ma seure esperance

Servant d’exemple à tous piteux à veoir.

Fini le bien le mal soudain commence.

Pierre Sandrin a mis en musique Doulce mémoire, un huitain attribué à François Ier, auquel Hugues Salel répond peu après en composant une jonglerie musicale, un rebours dont la principale caractéristique est de faire apparaître le premier vers à la fin et le dernier au commencement.

Finy le bien, le mal soudain commance;

O cueur heureux, qui mect à nonchaloir

La cruauté, malice et inconstance,

Qu’on voit souvent au féminin vouloir

La méprisant ne se pourra douloir:

Car la vertu croistra sa renommée,

Luy despartant pour si loyal devoir

Doulce memoire en plaisir consommée

On a beau retourner les choses en tous sens, le dernier vers du huitain ne dit rien d’autre que ce qui est toujours déjà en route. Devenu premier vers du rebours il rappelle ce dont il est la fin, avec entre deux ce que la mémoire retient des plaisirs aux extrêmes de la lucidité. La fin est au commencement, on peut le regretter mais la vie n’est pas un palindrome, condamnés à s’y faire au plus extrême de la joie comme au plus profond de la peine.

Allons! ma belle commencer à ramasser l’herbe, le jour tombe, la nuit commence, on finira demain lorsque se lèvera l’aube. Ainsi passent nos jours.

Jean Prod’hom

Tendreté de la pierre

Il est, écrit Ovide dans sa douzième métamorphose, au milieu de l’univers, entre l’océan, la terre et les plaines célestes, sur les confins des trois mondes, un lieu d’où se voit tout ce qui se passe en tous lieux. C’est la demeure de la Renommée, mille issues, mille ouvertures nuit et jour, jamais de silence, jamais de repos. Elle répand le bruit que des vaisseaux grecs arrivent, raconte le sanglant prélude des combats, ce que peuvent les Troyens, le sang sur les rivages du Sigée, les exploits de Cycnus qu’aucun javelot ne transperce, le bouclier d’Achille fait d’airain et de dix cuirs, la cuirasse et la poitrine de Ménætès.

La Renommée raconte encore le repos d’après les premiers combats, le long entretien des chefs des Grecs et les récits que leur fait Nestor : les noces de Pirithoüs et d’Hippodamie, l’ivresse des Centaures qui, enflammés par le vin, abusent des invitée, la résistance de Thésée – l’ami de Pirithoüs – qui arrache Hippodamie des mains du centaure Eurytus, lui fait vomir sa cervelle broyée au milieu du sang et du vin, les combats qui suivirent, les os fracassés du visage de Céladon, le menton fracassé d’Amycus qui vomit ses dents brisées, les yeux de Grynée percés par les bois d’un cerf, la tempe de Charaxus frappée par un tison, l’épieu qui pénètre Rhoetus à l’endroit où le cou se joint à l’épaule, le glaive de Dryas atteignant Crénéus entre les deux yeux, à l’endroit où le nez se joint au front, le fer qui s’enfonce dans le cou d’Aphidas, la lance de Pirithoüs clouant la poitrine de Pétreus à l’arbre qu’il étreignait, cette même lance ressortant par l’oreille gauche d’Hélops, l’immense Bianor que Thésée saisit par les cheveux et dont il brise les durs os du crâne.

C’est cela qu’Ovide, la Renommée et le vieillard de Pylos racontent, les durs combats des Grecs et des Troyens, ceux des Centaures et des Lapithes

Antonio Canova, Thésée luttant contre le centaure Biénor, Kunsthistorisches Museum

Mais dans le creux de chacun de ces récits, ils nous font entendre la tendreté de la pierre, le robuste genou d’Achille qui presse la poitrine de Cycnus, Thésée qui presse du sien les flancs de Bianor et le creux de tes reins.

Jean Prod’hom

Vienne au crépuscule

Il y a audience ce matin à Schönbrunn, comme chaque jour tout le jour : dans le bureau de François-Joseph, la salle de bains de Marie-Thérèse, mais aussi dans la chambre des enfants de l’archiduchesse, le cabinet d’aisance de Sissi, la chambre à coucher des souverains. Pourtant le château est vide, on a beau chercher, personne, personne à qui demander ce qui est à qui. On avance par wagons, ignorant silencieusement ce qui est en train de se passer, comme des déportés, on comprendra dans trente ans ce qu’on imagine mal. On se faufile comme des hommes qui vont à l’abattoir, rien à se mettre sous la dent sinon quelques extraits de récits futiles, personne pour nous accueillir, impossible d’entendre quoi que ce soi, pas même ce qu’on ne dit pas, le centre est vide. Même chose au zoo, mais là les rhincéros et les guépards ont les yeux empaillés de tristesse. Ce soir on fera le Ring avec le tramway numéro 1, puis nos coeurs danseront à reculons en écoutant une valse de Strauss à la Hofburg, un grand tour sur la Riesenrad pour faire bon poids. Oh! vertige vertige, je tourne en rond, il est temps que je prenne la tangente : Linz, Salzburg, Innsbruck, Feldkirch, Buochs, Zurich, Berne, le Riau.

Les juifs du vieux cimetière de Friedhofcentral ressuscitent : le lierre et les herbes folles caressent les pierres, s’y accrochent, saint désordre, les fendent, elles penchent, n’en finissent pas de s’affaisser, comme une seconde vie.

Jean Prod’hom

Maria-Theresien-Platz

La Bohème et la Hongrie n’ont jamais suffi, pas plus à elle qu’aux Habsbourg qui l’ont précédée sur le trône impérial, la mer Noire à l’est les a éloignés depuis le commencement du concert des nations, il n’y a rien à faire de cet inconnu-là et l’Anglais cadastre le couchant. Alors Marie-Thérèse regarde vers le nord, aura-t-elle gain de cause? Pour qui la prend-on? Pour la bonne à tout faire, celle qui exploite les mines de Silésie et maintient à bonne distance l’Ottoman? Il n’en ira pas ainsi, Marie-Thérèse ne se satisfera pas des marches, veut la peau de ceux qui l’ont trahie et la place qui lui revient, au centre. Alors, regardant une fois encore vers le nord, sa convoitise croise le cours lourd et obstiné du grand fleuve. Et, sans qu’elle le veuille, ses pensées glissent d’ouest en est, le long des plaines de ce qu’on imagine à peine, se mêlent aux eaux troubles du grand fleuve, celui qui épuise les rêves et sombre au levant.

Jean Prod’hom

Dimanche 19 juin 2011

Perdu la béquille de ma mémoire et un peu de ma raison, gorge serrée de par les circonstances, oubliée à mes pieds, que sais-je.

Au milieu du passage du Puisoir j’entends des voix d’outre-tombe, celle d’un jeune loup débordant de fatuité, clinquante, acide, qui assène une enfilade de vérités pleines de sincérités. Il aurait tellement mieux valu qu’il garde tout cela pour lui et qu’il consomme ses petites sottises en aparté, là surtout. Il entend à peine les mots étouffés du vieux et de sa vieille qui ne demandent rien, bougent à peine leur tête qu’ils tiennent surbaissée dans l’obscurité d’un laboratoire. Ils ont serviles et sages perdu la partie. Il croit les consoler le diable. Je ne les vois pas, j’ai beau me pencher, leurs voix seulement, incapables de faire taire le coq, leurs voix dans cette boutique à l’abandon, nature morte creusée dans le néant de l’espérance. Faites le taire, réveillez-vous, plumez-le, faites le taire.

Et ce soir un hérisson aux piques luisantes attend immobile que je m’en aille. Sa patience viendra sans effort à bout de la mienne. Après vous. Je pars demain pour Vienne, inquiet de ce que je laisse derrière moi, ils feront bien sans moi, et mon éloignement fait croître l’étendue de ma peine. Je n’ose imaginer qu’un jour je n’entendrai plus ces voix.

Jean Prod’hom

Revenants

Friedensreich Hundertwasser sur la Löwengasse.

Le duc Maximilien de Bavière et sa belle-soeur Sophie, archiduchesse d’Autriche, de retour au Prater.

Jean Prod’hom

La fin de l'histoire

Au XVIIIème siècle, Schönbrunn s’impose avec l’archiduchesse Marie-Thérèse et Etienne de Lorraine comme la résidence d’été de la famille impériale. De 1814 à 1815 les participants au Congrès de Vienne y danseront. François-Joseph y verra le jour en 1830. Cette même année l’Aiglon y mourra. Kennedy et Kroutchev s’y rencontreront pendant la Guerre froide. Et puis plus rien.

Jean Prod’hom

Juste capable de m’en réjouir

J’trouve toujours difficile de dire « oui » sans ajouter un « mais » après.

Le mercredi après-midi on faisait la guerre au gros Georges et à tous ceux d’en-haut. C’était une vraie guerre, grandes manoeuvres et longues trottes du fond du jardin au petit parc. On rameutait la fine fleur d’en-bas en trompettant dans le tube amer des pissenlits, on se ravitaillait au goulot des fontaines, assaisonnait nos rêves de conquête du sucre extrait des fleurs de trèfle, on affûtait nos sens en passant le nez sous le volet de la boîte aux lettres de la biscuiterie. Mais le gros du temps, on le passait sur un bout de pré ou au flanc d’un talus pour une guerre de position immense et silencieuse. Au coeur de l’été, on creusait des cuvettes qu’on remplissait d’eau et dans lesquelles on regardait désarmés passer les nuages, vautrés dans nos silences jamais empruntés. C’était une guerre d’un autre temps, sans haine et sans fin, qui n’a cessé que lorsque nous avons quitté le quartier, si noble et si pure que nos ennemis avaient oublié depuis longtemps qu’on était en campagne. On avait éradiqué toute forme de violence, ne connaissait ni morts ni blessés, au bilan quelques égratignures dues aux ronces qui bordaient le pré descendant en pente douce le long des escaliers tournants. On nageait sans fausse note la tête à l’envers dans le ciel. On ne comprenait rien à rien mais on avait lâché les écoutes, pas le temps d’enterrer ceux qui nous quittaient, on allait de l'avant, on était de la race des chasseurs-cueilleurs, faisant jurer le coq et l’âne, le turquoise et l’incarnat. On chassait le froid avec les mains, mangeait les fraises à pleines poignées. Puis l’un d’entre nous lançait une idée qu’on essayait de rattraper avant la tombée de la nuit, la petite troupe se rendait dans le lit du Flon ramasser les cadavres qu’avaient abandonnés les fêtards du samedi soir, 50 centimes pour chaque bouteille, 2 francs 50 dépensés en brisures en haut le Valentin qu'on mangeait en descendant Riant-Mont.

Edith avait la peau brune qui me rappelait le grain du ventre chaud de Chouchane, on cambait par-dessus les nuits, on enfilait bout à bout ce qui nous passait par la tête. Jamais on n’a pris une seule décision, pas besoin, parce qu'on faisait les choses au diapason, sans craindre de maltraiter les harmonies et de faire jurer les croassements de la corneille avec le sifflement des merles. Pendant une douzaine d’années on n’a pas grandi, l’autre c’était nous, dévorant tout ce qui se présentait, suivant un programme qu’on sortait d’un sac de billes. On faisait avec ce que les autres ne voulaient pas, reliefs, ombres sans doute, de doutes qui ne nous encombraient pas. Personne n’en savait rien, ni nous non plus, pas le temps pour ça. Notre âme n’habitait pas notre corps, je nous étions sans question.

« Oui mais », dit un jour Michel à Jean-Pierre. J’avais douze ans, on jouait les trois dans le jardinet qui jouxtait le rez de Riant-Mont 1. Ils se sont mis à rire à mes dépens. J’ai eu l’impression non seulement qu’ils me tournaient le dos mais qu’ils avaient quitté le paradis depuis longtemps déjà. Pour faire bonne figure je suis monté à la Colline, on tirait les équipes, Lometti et Fincat les meilleurs, je suis resté en carafe.

Il y a entre les jeux de mon enfance et l’écriture de ses exploits de longues années et un « oui mais » qui me reste au travers de la gorge. Je suis resté là, dans ce jardinet, accoudé à la table de ping-pong, songeur, incapable de faire quoi que ce soit, incapable de renoncer tout à fait aux heures glorieuses de l’enfance, incapable de les oublier comme Jean-Pierre, incapable d’en mourir comme Michel le décida un jour, tout juste capable, parfois, de m’en réjouir.

Publié le 3 juin 2011 dans le cadre du projet de vases communicants chez Kouki Rossi (Koukistories) .

Jean Prod’hom

Il y a la justice distributive

Il y a la justice distributive

le trot assis

la chaire de Giovanni Pisano à Pistoja

le papier de verre

il y a la règle de trois

le tramway interurbain

les longues durées

il y a les friches

il y a le cri de l'archer

Jean Prod’hom

XCI

La vieille comtesse toscane rencontrée à l’entracte d’un spectacle de clowns proposé par le Théâtre de Mézières s’offusque à l’idée de devoir payer l’impôt ecclésiastique.

- Je ne paie plus! Quoi qu’il en soit je rentrerai à Orvieto et j’irai dans le caveau familial, à vie et sans débourser un sou.

Souhaitons lui de trouver quelques indulgences en solde? Ou qu’on lui en vende à crédit, crédit credo. Ah! Rome!

Jean Prod’hom

Dimanche 12 juin 2011

Lorsque je remonte ce matin de la laiterie pour rejoindre le chemin des Tailles, le ciel est large et le bleu est libre, et je pourrais comme si souvent m’en réjouir : le soleil le zèbre d’or en tous sens et essore les prés, le vent baigne les corps et les flaques dans lesquelles les moineaux font leur toilette lancent des feux.

Mais sans que je n’en connaisse les raisons, tout cela ne m’atteint pas et je fais la moue, la nuit ne m’a pas lâché et je reste à côté de ce dans quoi on s’abreuve pour surmonter les imperfections de notre condition : le premier est vide, le second chauffe à blanc et le troisième souffle sur des restes moribonds. Je suis condamné à attendre, et à croire, à espérer que quelqu’un ou quelque chose m’invite à entrer dans la danse, m’y oblige en douceur, sachant pourtant que, quoi qu’il advienne, il nous est interdit de nous y livrer entièrement sous peine de perdre la raison.

Et c’est un livre que j’avais pris la précaution de glisser dans une poche de mon gilet qui me tire hors du désert où je suis retenu par des forces noires et me dépose sur le chemin des Tailles. Un texte sombre, sans appel, d’un homme condamné qui écrit jusqu’à la fin les pas qui l’y conduisent, dans des souffrances dont il ne cache pas les effets mais dont il ne tire aucune gloire, dans une écriture qui chatoie encore un peu et offre une jouissance paisible à celui qui veut bien le suivre, à défaut d’autre chose, en des voies imprévues et souterraines qu’une syntaxe au rasoir endigue, jusqu’aux prochains remous ou au large delta qui ne manquent pas de se présenter à celui qui a choisi de poursuivre son chemin sans se laisser arrêter par rien jusqu’au terme du parcours sur terre qu’on appelle une existence.

C’est à peine s’il se considère comme un habitant de cette terre, quoique, en raison de son inépuisable beauté, nullement impatient de la quitter, mais torturé par le désir impossible à satisfaire de s’y rendre invisible, d’en être un spectateur clandestin, tour à tour émerveillé et horrifié, jamais indifférent en tout cas, sinon autant se vouloir atteint de cécité – la faculté de percevoir étant pour ainsi dire la seule à le maintenir en vie, une vie qui, à force d’avoir à la défendre sur tous les fronts est devenue bien plus rarement source de jouissance paisible que de tension nerveuse, en dépit de quoi elle n’a rien perdu de son pouvoir d’attrait, et même il s’en est accru avec l’affaiblissement général de l’être, les infirmités de la vieillesse.

Louis-René des Forêts, Pas à pas jusqu’au dernier

Réussi à quitter la nuit, mais à demi, car pas tout seul. Mais pourrait-il en être autrement? Je songe à tous ces vieux qui se satisfont de presque rien depuis qu’ils savent qu’ils ont perdu la partie, à la vieille de Pra Massin. Et soudain les oiseaux qui piaillaient se mettent à chanter.

Jean Prod’hom

XC

Jean-Rémy a été une plaie si profonde dans ma vie qu’il va me laisser à sa mort, je le crains, un souvenir impérissable. Tant et si bien que je me suis mis à lui souhaiter une très longue vie, afin que je puisse continuer à rêver et espérer, tout au long de la mienne, sa complète disparition.

Jean Prod’hom

Plus personne pour nous dire de rentrer

Tandis que les gouvernements rassemblent dans le ciel européen le stock d’enclumes qu'ils vont faire pleuvoir à deux reprises pendant le siècle sur les civils et les appelés (qui, soit dit en passant, seraient restés sourds aux appels si on leur avait appris à écouter ce qui ne se dit pas), Arthur Schnitzler écrit en 1908 Der Weg ins Freie – qu'on a traduit maladroitement par Vienne au crépuscule. C’est l’histoire de quelques égarés qui vont et viennent dans le pot au noir. Et ce qui se prépare là, avec eux, c’est un autre orage, un orage d’interrogations fantômatiques que les salons feutrés de l'aristocratie et de la bourgeoisie du Ring ont cadenassées depuis plusieurs siècles dedans la boîte aux convenances d'un monde bariolé et rythmé par des rituels et des postures toujours plus irrespirables et inconfortables. Ou forclos, c’est selon, dans le glacis qui s’étend au pied des fortifications d’une conscience qui cède de ne plus y croire, dans les marécages qu’alimentent le fleuve bleu en crue. Il faut résilier le bail. Schnitzler a ouvert la boîte de Pandore, scandale, la déraison déborde sous le couvercle de la raison impériale.

Copies-écran du "Troisième Homme", Carol Reed, 1949

Les personnages de Vienne au crépuscule n'en finissent pas de sortir, dès le matin, sur les allées du Ring, dans les bois, au Prater, à la campagne. Parce qu'il n'est nul besoin d'aller bien loin pour sortir la tête hors de l'eau. Parfois en Italie, dans le Midi, en Allemagne ou en Suisse, mais quelques jours seulement, car ils préfèrent rester à Vienne, le temps y est suspendu, la tête pleine de questions, saturée de désirs contradictoires. Georges von Wergenthin le musicien et Henri Bermann l’écrivain en commencent l'analyse, au café, en train, couchés sur un divan ou assis sur un banc du Prater. Les pensées lointaines refont surface, elles ne les effraient pas, ce sont toujours les nôtres. Ils regardent par la fenêtre chacun pour soi le monde qui les entoure, les visages qui s’animent et un sentiment de paix les saisit, ils ne sont liés à personne. Ils font toutes sortes de choses, jouent au tennis, peignent leurs états d’âme ou écrivent, perdent leur temps ou composent avec l’ennui. Ils sortent en plein air et poursuivent un chemin dont ils ne connaissent pas la destination, avec une sensation de quiétude qu'un un art du déséquilibre leur permet d’atteindre. Ils vont à bicyclette, ne s’étonnent pas que l’on puisse jouer des fortunes à une table de jeu, ou qu’un de leurs amis périsse dans un duel. Parfois, le regard aimable d’une femme rencontrait le sien et semblait vouloir le consoler de déambuler par ce bel après-midi de fête, seul, portant les marques extérieures d’un deuil.

- Vous aimez la solitude

- Il est difficile de répondre à une question aussi générale.

On a su canaliser les berges du Danube et celles de la Wien, Théodor Herzl lance le projet d’endiguement du peuple juif en lui proposant la terre de Sion, mais aucune barrière ne retient ce qui craque de toutes parts. On a beau tenter de remettre de l'ordre. Sans succès. On réalise le métro, on rêve aussi d’explorer les sous-sols des consciences où tout se mélange de façon contradictoire, on place le portrait de François-Joseph dans le vestibule de la Caisse d'épargne postale, un bâtiment conçu et réalisé par Otto Wagner, guide de la Sécession, qui s'éloigne des modèles de la pierre de taille, lourde et impériale de ses maîtres August Sicard von Sicardsburg et Eduard van der Nüll, les maîtres d’oeuvre de l’Opéra. Mais tout est faux-semblant, plaques de marbres collées sur un petit appareil de briques rivetées par des faux clous d’aluminium. Loos et Kraus partent en guerre contre l’ornement, la déconstruction a commencé. On tente ailleurs de tout garder, ensemble Makart et Klimt, secrètes la recette de la Sachertorte et la façon de plier les serviettes au temps de Marie-Thérèse. On a placé le coeur des empereurs habsbourgeois dans des bonbonnières et l'or dans des coffres, bientôt les robes de Sissi. Comment s’y retrouver dans ce grand fatras, ce parc d’attractions fait de tout et de rien qu’est devenue la Vienne du tournant, une ville soudain nue.

Georges von Wergenthin le musicien et Henri Bermann l’écrivain se promènent encore un peu dans le Prater.

Tous étaient d’accord qu’on ne pouvait quitter le Prater sans être monté sur le Grand Huit.

Dans l’obscurité avec un vacarme assourdissant, leur wagon dévalait la pente, puis remontait sous les cimes noires des arbres; et dans ce bruit sourd, rythmé, Georges découvrait peu à peu un motif musical burlesque à trois temps. Redescendant l’escalier avec les autres, il savait déjà que cette mélodie devait être exposée par le hautbois et la clarinette accompagnée par du violoncelle et de la contrebasse. C’était de toute évidence un scherzo, peut-être pour une symphonie.

« Si j’étais entrepreneur, déclara Henri résolument, je ferais construire une telle piste sur des milles de distance, à travers prairies, collines, forêts, à travers des salles de bal, sans oublier des surprises en cours de route. » En tout cas, il poursuivait son idée, le temps était venu d’exploiter en grand au Prater l’élément fantastique. Il avait lui-même songé à un manège qui grâce à un mécanisme spécial s’élèverait, tournant en spirale pour atteindre le sommet d’une tour. Il lui manquait malheureusement les bases techniques nécessaires pour préciser le projet. Tout en marchant, il imaginait des mannequins et des groupes grotesques pour le stand de tir, et il finit par proclamer la nécessité urgente d’un grand théâtre de marionnettes pour lequel des poètes originaux écriraient des pièces à la fois gaies et profondes.

Il commence à faire frais, ils parviennent à la sortie où une voiture les attend.

- Cet été factice ne peut faire illusion jusque dans la nuit. « Tout cela sera bientôt définitivement passé » dit Henri dans un accès de mélancolie disproportionné, puis il ajouta comme pour se consoler : « Eh bien, on travaillera. »

Et ils se sont mis au travail pour éclairer les marges et les dessous de la conscience, le désoeuvrement, le rêve et la rivalité des pulsions. J'entends encore cette cacophonie dont la littérature d'aujourd'hui tente d'esquisser la partition, cacophanie : ghetto, réserve ou marécage, c'est selon, mais on est enfin à l'air libre, décidément dehors, plus personne pour nous dire de rentrer.

Le Prater fut d’abord une forêt marécageuse traversée par le Danube, puis la réserve de chasse de l'empire, clôturée, un ghetto créé par Ferdinand II au début du XVIIème siècle pour débarrasser les Juifs du centre ville. L'empereur Léopold Ier tenta en vain de les déloger (quelques années avant qu'il ne fasse élever sur le Graben la colonne de la Peste qui rappelle les ravages dont celle-ci fut responsable en 1679). C'est à la fin du XVIIIème siècle que l'empereur Joseph II ouvrit cet espace au public, pas tout l'espace, mais celui où l'on mange des saucisses, le Wurstelprater, 43 baraques en 1780 pour boire du vin et de la bière, feux d'artifice. Dérivée de la Ländler, une danse paysanne, la valse exerce sa magie, car c'est au Prater, nous rappelle Christine Mondon, qu'est apparue la célèbre danse viennoise lors de véritables joutes musicales entre Joseph Lanner et Johann Strauss père... La valse, constate un Viennois, "enflamme la tête, brouille l'esprit, excite les appétits charnels et éloigne toute idée de révolution". Pas sûr! Les Viennois cessent de valser en 1848 et Johann Strauss le fils écrit la Marche de la révolution, s'opposant ainsi de front à Johann Strauss le père qui demeure fidèle à la monarchie. Sous la valse couve une guerre, En 1866 la défaite de Sadowa sonne le glas des espérances de l'empire autrichien. L'exposition universelle de 1873 organisée au Prater consolera un bref instant le coeur des Viennois. Neuf jours après l'ouverture de la bastringue, la Bourse s'effondre, il n'y a plus de digue.

Jean Prod’hom

Il y a les nombres imaginaires

Il y a les nombres imaginaires

les coiffes bigoudènes

les leviers de vitesse au volant des 403

il y a les embellies

les sécessions

le trousseau de clés qu’on ne comptait plus retrouver

il y a 1848

les contre-pieds

le glacis au pied des remparts

Jean Prod’hom

J'aime le café

Peter Altenberg a écrit les Esquisses et nouvelles esquisses viennoises dans les dernières années du XIXème siècle, je les ai commandées ce matin. Les premières ont paru à Vienne en 1896, les anciennes et les nouvelles ont été traduites et publiées par Actes Sud en 1993. Je ne sais rien du bonhomme, mais devine que c'était un solide allumé qui hantait les bistrots du premier arrondissement, ami des quelques comètes de la Sécession qui ont éclairé le ciel de Vienne au tournant du siècle, ami de Schnitzler et de Klimt, de Kraus et de Loos. Je n’en sais rien d’autre, sinon ce qu’en dit ce billet signé Elsa datant de 1908 paru ici. Et puis il y a ce petit poème lu en 1995 par Erica Tunner à l'occasion des Chemins de la connaissance.

Ils se retrouvaient tous au café Griensteidl, jusqu'à sa démolition en 1897. Karl Kraus en profita pour discréditer avec le sourire la Jung Wien en rédigeant La littérature démolie.

Vienne est en train d'être démolie en une métropole moderne. Avec ses vieilles maisons s’effondrent les piliers de nos souvenirs et bientôt une pioche irrespectueuse aura fait table rase de l’honorable café Griensteidl. Admirable décision du propriétaire dont les conséquences sont imprévisibles. Notre littérature n’aura plus de toit et les fils de la production poétique seront coupés. C’est à domicile que nos hommes de lettres devront poursuivre leur joyeux cénacle; la vie professionnelle, le travail avec ses emportements et ses énervements variés se déroulaient dans ce café qui n’avait pas son pareil comme centre d’échanges littéraires. Cet établissement aura mérité par plus d’une qualité sa place d’honneur dans l’histoire de la littérature... Nos plus jeunes poètes, surtout, regretteront amèrement la chaude intimité de cet intérieur viennois qui est toujours parvenu à pallier, par son ambiance, le confort qui lui faisait défaut. Seul le courant d’air qui traversait de part en part ce café idyllique pouvait apparaître aux hôtes sensibles comme un manquement au style; d’ailleurs, ces derniers temps de jeunes écrivains payèrent souvent leur productivité de rhumatismes. Il allait de soi que dans un café aussi exceptionnel la nature des serveurs présentât un trait littéraire. Car ici les garçons de café se sont lentement adaptés au milieu. Déjà leur physionomie exprimait une certaine connivence avec les aspirations artistiques de leurs clients, oui, la fière conscience de participer à leur manière à un mouvement littéraire. Cette faculté de se projeter dans la personnalité de chaque client en ne renonçant pas à la sienne propre a consacré la supériorité de ces serveurs sur tous leurs collègues; on peut difficilement croire que c’est un syndicat de cafetiers qui leur a procuré ces emplois et non la Société des gens de Lettres. Une lignée de garçons de cafés importants a exercé dans cet établissement, illustrant le développement de la vie de l’esprit dans ce pays.

Mais rien ne ralentit leur ardeur. Ils prirent leurs cliques et leurs claques et déménagèrent au café Central, un palais néo-vénitien où Peter Altenberg se faisait envoyer son courrier. Karl Kraus, dérangé par le bruit, n’y passait guère, il établit son campement au café de l'hôtel Impérial où il discutait le coup avec Rilke, Freud et Mahler. Altenberg s’y arrêtait parfois, ou rejoignait Loos au café Museum – un établissement dont celui-ci avait dressé les plans –, faisait des projets avec Alban Berg qui mettra en musique quelques-uns de ses textes, ou écoutait les peintres Oscar Kokoschka et Egon Schiele qui tiraient à boulets rouges sur l’oeuvre de Makart.

Le temps a passé. Mais Peter Altenberg n’a pas quitté le devant de la scène, dans quelques jours je me rends à Vienne, j'irai au Central, le café où se dresse une statue en papier mâché de l’écrivain assis, et le cimetière (Zentralfriedhof) où il repose couché. J'aime bien les écrivains de café aux noms bien serrés : Schnitzler, Klimt, Kraus et Loos. Mais j’en bois trop.

Jean Prod’hom

Kaffeehaus

Du hast Sorgen, sei es diese, sei es jene – ins Kaffeehaus!

Sie kann, aus irgend einem, wenn auch noch so plausiblen Grunde, nicht zu dir kommen – ins Kaffeehaus!

Du hast zerrissene Stiefel – Kaffeehaus!

Du hast 400 Kronen Gehalt und gibst 500 aus – Kaffeehaus!

Du bist korrekt sparsam und gönnst Dir nichts – Kaffeehaus!

Du bist Beamter und wärest gern Arzt geworden – Kaffeehaus!

Du findest Keine, die Dir passt – Kaffeehaus!

Du stehst innerlich vor dem Selbstmord – Kaffeehaus!

Du hasst und verachtest die Menschen und kannst sie dennoch nicht missen – Kaffeehaus!

Man kreditiert Dir nirgends mehr – Kaffeehaus!

Dimanche 5 juin 2011

Le père et le fils traversent le pont qui franchit la Birse peu avant que la Sorne ne s’y jette. Ils s’appuient tous deux à la rambarde, inutile de trop parler ou de remonter l’affluent, il a plu à verse du côté de Bellelay et Undervelier, ça a raviné, les truites ne vont pas mordre. Ils décident à haute voix de remonter la Birse jusqu’à l’entrée de Courroux, regardez, il n’a pas plu du côté de Moutier et de Tavannes, l’eau est toute claire, vous venez d’où? Quel beau dimanche matin, n’est-ce pas? Nous on est de Courtételle.

Il n’y a plus trace de l’exploitation du fer qui occupa les hommes de la vallée tout au long du XIXème siècle, j’ai beau chercher. Des quelques dépressions qu’on m’a signalées et qui indiquent l’entrée d’anciens puits, je n’en vois aucune. Le fer jurassien n’a pas su rivaliser avec l’anglais et on a tout rebouché. Si, un vestige, un seul, les restes d’un pont de chemin de fer qui franchit la Birse en amont de la passerelle et qui ne mène plus nulle part, et pas grand monde.

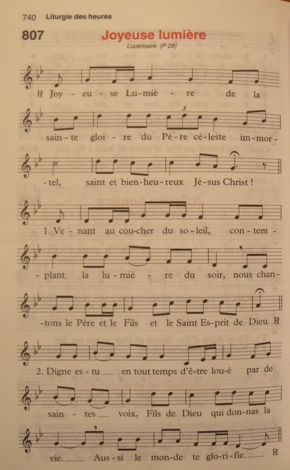

Les hommes n’ont guère modifié leurs habitudes depuis le Moyen Âge, ils balaient la cour de leur ferme avant de se rendre à la messe, Mais aujourd’hui les cloches de l’église ne parviennent pas à secouer le paysage qui somnole, sur les flanc du Colliard un promeneur s’éloigne, il va voir les choses d’un peu plus haut, j’aperçois l’heure au clocher de l’église, il est bientôt 9 heures 30, deux hommes assombris par les excès de la veille boivent sous le soleil une bière sur la terrasse du café de l’Ours, les cloches se sont tues. Et bien moi j’irai. Plus de 200 personnes à l’intérieur de l’église et un choeur de paroisse qui chante à tue-tête. Je feuillette le recueil des Chants notés de l’assemblée, publiés par la Commision internationale francophone pour les traductions et la liturgie, et découvre à la page 740 le 807, Joyeuse lumière, écrit et composé par Lucien Deiss.

Je lis et relis mais n’y comprends rien, passe à côté de ce qui comble certains. En sortant discrètement avant l’eucharistie, mais après avoir versé ma modeste obole aux oeuvre du jour, j’aperçois pour mon édification un dépliant sur lequel sont écrits parmi d’autres quelques mots accompagnés d’un lien internet : Epiphanie, le podcast de la Parole de Dieu. Me dis que les progrès de nos églises sont précisément ceux qu’on s’imaginait, voilà qu’on pourra aller à la messe en tout temps et en tout lieu. Pas sûr que ce soit une bonne opération pour l’avenir de l’église catholique romaine et ne comprends pas pourquoi Benoît XVI ne met pas le holà à cette tendance délétère.

Je continue en direction de Courrendlin dans un paysage déchiré par un quartier de villas et les travaux de la Transjurane. Me trouve comme un idiot perdu dans un réseau de culs de sacs, de barrières de sécurité, contournant des bretelles, cambant des regards, des réhausses, des couvercles, des piliers, blocs de coffrage, bordures, canniveaux, gabions et ballast. Peine à m’en sortir. Plus loin une villa a survécu, entourée par une belle pelouse qu’un robot tond, il a perdu la tête mais, apparemment satisfait de son sort, il ne tente pas de s’enfuir.

Si, en se retournant, on choisit l’angle qui convient, on peut voir ce qu’on ne voit pas, les choses telles qu’elles étaient avant de devenir ce qu’elles sont, mais il faut cligner les yeux et ne pas trop écouter le silence gris et défait de ce quelque chose qui ne s’en remettra pas. Et puis se hâter, se hâter parce que le sol et le courage pourraient venir à manquer.

Jean Prod’hom

LXXXIX

Gros coup de blues ce matin, mais il a bien fallu finalement qu’elle renonce à se battre contre ce qu’elle espérait changer et qui ne changera pas, elle le sait désormais, c’est au-dessus de ses forces. Elle monte alors au grenier, ouvre la vieille armoire à l’odeur de naphtaline et se saisit d’un ensemble d’un autre temps qu’elle emporte dans la chambre à coucher pour l’enfiler loin des regards, la fenêtre est ouverte. Elle se regarde dans la glace, il faut bien reprendre ce que sa mère n’a pas terminé, c'est son tour. Elle descend à la cuisine et branche le petit poste de radio pendu à la corniche du bahut, elle se met courageusement à la tâche, l’eau coule dans l'évier, imitant les faits et gestes de celle qui l'a devancée, calmement, posément, comme elle l'a toujours fait, mais elle le fait librement ce matin. Elle tisonne le feu, fait la vaisselle laissée sur la table, pèle des pommes-de-terre, rien n'a changé à Pra Massin.

C'est un exemple d’abnégation qu’une petite fille observe depuis le seuil de la cuisine, ce sera peut-être un jour son tour, mais personne n'en sait rien.

Jean Prod’hom

L’embellie | Kouki Rossi

la jeunesse va emporte

ses promesses

nous laisse

œuvrant

aveugles

où nous rêvions de joie

il y a le pot chinois

rutilant sur la table

le fruit du mur muet

où vont frayer les âmes

il y a l’aube appliquée

à couvrir le rocher

de vieux ors

ceux des peintres

les théâtres grandioses

où promener nos corps

vaillants

un peu nerveux

par besoin d’importance

puis il y a ceux-là

qui trouvent le courage

l’amour fou inventer

même si

rien jamais

ne vient taire le manque

ils rendent au jour neuf

l’éclaircie

de sa grâce

Kouki Rossi

écrit par Kouki Rossi qui m’accueille chez elle sur son site Koukistories dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois.![]() Nicolas Bleusher et Christopher Selac

Nicolas Bleusher et Christopher Selac ![]() Martine Sonnet et Urbain trop urbain

Martine Sonnet et Urbain trop urbain ![]() Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier

Anita Navarrete-Berbel et Brigitte Célérier ![]() Céline Renoux et Christophe Sanchez

Céline Renoux et Christophe Sanchez ![]() Franck Thomas et Guillaume Vissac

Franck Thomas et Guillaume Vissac ![]() Cécile Portier et Pierre Ménard

Cécile Portier et Pierre Ménard ![]() Franck Queyraud et Loran Bart

Franck Queyraud et Loran Bart ![]() Anne Savelli et François Bon

Anne Savelli et François Bon ![]() Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné

Carine Perals-Pujol et Joachim - Séné ![]() Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine

Isabelle Parriente-Berbel et Louise Imagine ![]() Maryse Hache et Laurence Skivée

Maryse Hache et Laurence Skivée ![]() Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion

Chez Jeanne et Xavier Fisselier le roi des éditeurs et Nicolas Ancion ![]() Michel Brosseau et Jacques Bon

Michel Brosseau et Jacques Bon ![]() Christine Jeanney et Christophe Grossi

Christine Jeanney et Christophe Grossi ![]() Caroline Gérard et Juliette Mezenc

Caroline Gérard et Juliette Mezenc ![]() Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann

Ghislaine Balland et Dominique Hasselmann ![]() Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne

Piero Cohen-Hadria et Conte de Suzanne![]() Kouki Rossi et Jean Prod’hom

Kouki Rossi et Jean Prod’hom

Dimanche 29 mai 2011

On a failli l’écraser ce matin dans une longe courbe entre Mézières et Corcelles, où il est soudain apparu, caché jusque-là par les herbes hautes et les rames de colza. On roulait au pas, c'était un homme que personne n'avait vu encore dans le coin, il semblait traqué, pieds nus et torse tatoué, pressé, les traits tirés, inquiet d’avance de ne pas trouver là de quoi s’arrêter, incapable de mettre à respectable distance l’enfer vers lequel il se hâte. On ne le reverra plus.

Est-il seulement possible aujourd’hui de vivre vagabond, de rien et à découvert? Les chemins vicinaux trop coûteux à exploiter disparaissent, l’inconnu est d’entrée le malvenu, les inspecteurs du travail ont mis le holà aux coups de main des employeurs de fortune, les églises ferment leurs portes avant la tombée de la nuit, on cadenasse les refuges. Les vagabonds sont condamnés à accélérer leur marche, plus nus que jamais, répondre d’une misère dont beaucoup réussissaient autrefois à tirer parti. Il ne fait pas bon être vagabond aujourd'hui, les chiens errants ont une vie bien meilleure.

Ce soir la nuit monte des corps du bois, en continu, souffle sur les longues herbes inclinées de l’étang, le vert et le bleu sombrent, le renard revient sur ses pas avant de s’enfuir, j’ai beau me croire chez moi, il se sait chez lui. L’obscurité lisse les jointures des choses, ça tient ensemble, la terre et le bois, le ciel et mes doigts.

Jean Prod’hom

Il y a les zones piétonnes

Il y a les zones piétonnes

la voix de Jean Starobinski

les panneaux de fin de limitation de vitesse

il y a les moraines

les secrets de la main gauche des droitiers

les enfants qui dorment dans les bras de leur mère

il y a l'obscurité du fond de l’océan

les vieux atlas

la vaine résistance des bories

Jean Prod’hom