Sans couture

Une bouffée sans couture poussée par le vent, plus réelle que le réel, une chose vive, dense, sans mesure passe aujourd’hui en coup de vent, amenant au pied des montagnes les échos de la mer haute, laquelle reprendra, lorsqu’elle se retirera, ce dans quoi nous sommes tout entiers et dont nous nous sommes éloignés pour boire et manger, mais aussi, je crois, pour en attester.

C’est ainsi qu’elle se fait oublier, comme si elle avait pris un peu de retard, alors qu’elle va pour son compte, c’est ainsi qu’elle revient loin de l’arrière d’où elle prend son envol, c’est ainsi qu’elle nous rejoint et nous enveloppe, nous pousse nulle part, là où elle et nous sommes seuls.

On a tous dû débarquer un jour, certains l’ont fait pour toujours, d’autres se sont postés aux détours, dans les dévers, un peu à côté pour saluer, sans se retourner, cette bouffée sans couture qui vient de l’arrière, sans personne pour la chevaucher et qui irait sans nous si nous ne nous ouvrions à son passage : quelques mots, le mouvement d’une phrase, une petite ivresse, une ondulation avec au bout un instant qui dure tenu par un fil à ce qui nous effleure.

Nous savons désormais n’avoir pas complètement perdu ce qui ne nous appartient pas, nous le savons en bonnes mains. Il est inutile de vouloir tenir captif ce qui reviendra en coup de vent et qui laissera, après son passage, un peu de regret et la nuit venteuse qui enveloppe la succession de nos jours.

Jean Prod’hom

Friedrichshafen

Lorsque Adolf Hitler est porté en 1921 à la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, mon père a 2 ans; sa mère Anna est originaire de Gottmadingen, petite ville de l’Hegau près de Singen. Adolf Hitler devient chancelier du Reich alors que mon père a 14 ans, il vit avec les siens sur les rives du lac Léman. Ma grand-mère, qui a épousé mon grand-père bien avant la première guerre mondiale, ne nous parlera plus tard que fort peu de son exil, de Gottmadingen, de Schaffhouse et de Winterthur où elle a laissé sa famille. Mon père a 20 ans lorsque l’Autriche choisit, par référendum, le IIIème Reich, il en a 21 lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Depuis là tout se brouille.

Je ne suis allé qu’une fois à Gottmadingen, je n’avais pas dix ans. Je me souviens d’un jeune homme solitaire aux cheveux courts qui m’avait montré un pistolet, un vrai, le sien, il s’appelait Andreas et c’était un petit-petit-petit cousin à l’allure d’orphelin. Je me souviens de vieilles dames qui parlaient bas, de leurs maris, ou était-ce leurs frères – il y avait une odeur d’inceste à Gottmadingen. Je me souviens d’une avenue bordée de villas à l’entrée de la petite ville, Andreas habitait l’une d’elle. Avait-il un père ? une mère ? Je me souviens l’avoir accompagné le temps d’une admiration.

On nous a raconté plus tard, sans qu’on songe ma foi poser de questions, les exploits des cousins, des grands-oncles, soldats fidèles ou résistants, traîtres libres ou prisonniers, fuyards, permissionnaires, déserteurs ou croix de fer, soldats d’abord, hommes courageux surtout, hommes enfin, seuls dans le no man’s land de mes représentations. C’est aux désastres de la guerre que j’ai pensé, samedi passé, en me promenant avec Arthur dans le centre ville de Friedrichshafen, ville voisine de plus de 50’000 habitants qui borde le lac de Constance.

Photo : site de la ville de Friedrichshafen

Friedrichshafen abrite aujourd’hui des sociétés prospères, filles et héritières de celles qui lui valurent sa ruine. C’est en effet à cause des Zeppelin, Dornier, Maybach,... que l’aviation alliée pilonna la ville de Friedrichshafen lors de la seconde guerre mondiale.

Les ventres ronds des Zeppelin sont de vrais arsenaux. L’usine Maybach armait les chars allemands de moteurs dont elle avait le secret; les Panzer, les Elefant, les Panther, les Tigre, c’est elle. Quant à l’usine Dornier, elle livrait ses avions à la Luftwaffe : pour de la reconnaissance, le transport de soldats et de matériel, bombardiers ou chasseurs. Le centre historique de Friedrichshafen n’a pas résisté aux représailles. De centre il n’y en a plus.

La ville a été bombardée à onze reprises, nous apprend la section historique du site officielle de Friedrichshafen, du 21 juin 1943 au 25 février 1943. La zone industrielle a été la première visée, mais les zones résidentielles et le centre historique n’ont pas tardé à essuyer les plâtres, tout particulièrement le 28 avril 1945. En moins d’une heure la ville ne fut qu’un brasier; au bilan plus de 1000 morts, 1000 blessés et un nombre incalculable de personnes sans abri qui vivront désormais dans des refuges d’urgence.

Les bâtiments ne furent pas reconstruits à l’image de ce qu’il étaient, si bien que le visage de la vieille ville a disparu aujourd’hui, avec le passé dans son sillage.

Le centre de Friedrichshafen n’a pas d’histoire, c’est un centre à l’allure d’une banlieue, c’est ce qui qui rend cette ville étrange, ville nue, comme ces innombrables villes d’Allemagne détruites et reconstruites à la hâte loin des théories historicisantes, condamnées à un avenir dans un contexte qui ne s’y prête guère.

Comme coupée d’un avenir qui n’existe pas et d’un passé qui n’est plus, Friedrichshafen est retournée à l’état sauvage. Hors de l’histoire comme Stein am Rhein. Mais si le désir semble ne plus circuler dans celle-ci, murée dans des interdits que scandent les façades historiées de ses maisons de poupées, il en va tout autrement sur la place du marché de Friedrichshafen : le désir circule en tous sens, plus de Troupes d’occupation pour gâcher la fête, et depuis 1991 le gros des Forces françaises en Allemagne est rentré. On est entre nous, la mère n’y reconnaît plus ses petits, on ne voit plus qu’une seule génération spontanée sortie la veille des refuges d’urgence, asphyxiée par l’air libre, suroxygénée. En guise de décor des bâtisses vite construites, bâclées, rondeurs, couleurs et fers forgés aux balcons. On se réveille comme d’un mauvais rêve pour plonger son nez dans un espace vide. Ville invivable, condamnée à être continûment présente à elle-même, sans repos. Impossible de s’absenter dans la considération de ce qui fut ou rêver à ce qui sera, une ville sans liens, juxtaposition de niches dans un espace à pente nulle, ville inondée.

L’eau monte, l’inquiétude aussi, le mélange n’est pas bon. Pas d’air à Stein am Rhein, trop à Friedrichshafen.

Jean Prod’hom

Une paire qui faisait la paire

Il y avait un sacré bout de temps qu’on ne les avait pas revus au village. Faut dire que c’était une paire qui faisait bien la paire. Alors personne ne s’en est inquiété outre mesure. Pas même l’Emile qui s’en explique à l’auberge.

- Faut bien comprendre qu’ils étaient bien incapables de demander de l’aide. Pensez, là-haut c’est là-haut, et lui, l’Armand, il avait la jambe qui traînait trop sérieusement la jambe pour oser par ce froid s’embarquer en-bas la dérupe et laisser la Capucine toute seule aux Chênes, surtout qu’elle avait la tête qui avait complètement perdu la tête. Cessez donc de pleurnicher, ça sert à rien que notre sang se fasse du mauvais sang, c’est ainsi, faut pas croire qu’on peut faire changer à l’avenir son fusil d’épaule.

Jean Prod’hom

Il y a la pédagogie institutionnelle

Il y a la pédagogie institutionnelle

l’éclat cireux des vieux planchers

l’étagement des forêts

il y a la chute des corps

tes mains autour du bol de thé

la triple crème

l’entêtement de la pluie d’automne

il y a les rêves qui ne veulent pas finir

les ruisseaux dont on a oublié le nom

Jean Prod’hom

Dimanche 23 octobre 2011

Les heureuses perspectives promises à la fin du XIXème siècle – transports et industries – ne se sont pas réalisées dans ce coin de pays, si bien que Schaffhouse et Constance n’ont pas attendu, Stein am Rhein est restée en arrière, délaissée et respectée comme une veuve.

Petite ville sise au bord du Rhin, à l’ouest du lac de Constance, elle n’est pas sans rappeler d’autres petites villes demeurées en marge de l’histoire, soigneusement conservées, semées à assez bonne distance les unes des autres pour ne pas se faire d’ombre. Elles exhibent chacune leurs particularités et celles que leur ont confiées – en échange de leur protection – leurs fières voisines qui ont continué leur route sans craindre de toucher aux héritages : l’Histoire se détourne des coquetteries. Stein am Rhein s’est fixée pour toujours sur les rives du Rhin à la fin du Moyen Âge.

Stein am Rhein autour de 1900

Stein am Rhein est à l’image de ces blocs erratiques, amenés là on ne sait pas très bien comment, denses, compacts. Il suffit de s’y pencher, d’examiner un fossile ou de tirer un fil pour que, si nous en étions capables, l’histoire de la terre ou celle des hommes se déroule sous nos yeux : on y rencontre des seigneurs fonciers, un maître du marché, l’évêque, l’avoyer, des abbés, un Conseil et des bourgeois, des baillis épiscopaux, des barons et des fonctionnaires impériaux, des corporations, bras mort à l’écart du lit de l’histoire, morceaux de mémoire qu’une mauvaise conscience a décidé de conserver forclos en un même lieu, palimpseste illisible dont on renonce à séparer les couches. Faudra-t-il revenir les mains vides ? On se résout à acheter quelque chose, une carte postale colorisée comme les murs de cette cité de cire.

Protégé par la grâce des lieux qui n’existent pas, le centre historique de Stein am Rhein est aussi indestructible qu’un souvenir. Un seul bombardement en 1945, le 22 février, quelques dommages qu’on s’empresse de réparer. Hier les voyageurs du Royaume-Uni, aujourd’hui ceux du Japon la sauvent de l’oubli.

Ajoutons pour conclure que Stein am Rhein est le premier lauréat du prix Wakker en 1972. Ce prix récompense les villes et les communes suisses qui se sont distinguées dans la préservation exemplaire de leur site. Rien à signaler depuis 1972, aucune pierre n’a bougé, sur les murs tatoués de la ville plus de place pour écrire.

Jean Prod’hom

Un trou au vilebrequin dans le tohu-bohu

Les menaces dont on perçoit chaque matin les échos inquiets, à la radio, au supermarché ou au café pèsent sur notre société et hypothèquent la possibilité même d’un avenir à qui on donnerait autre chose que ce à quoi on l’a condamné, quelque chose comme une chance. Les dettes que les plus pauvres ont dû contracter dans les sous-sols pour assurer leur survie sur des paillassons, celles que les plus riches ont été amenés à effacer pour jouir encore un instant d’un balcon surplombant l’horizon, les intérêts de ces dettes dont nous avons à payer les traites chaque jour aiguisent et apaisent le jeu en rassemblant des adversaires que rien ne distingue pour nous faire patienter et nous consoler en arguant qu’il nous reste de la marge encore avant de devoir plonger vaillants dans la tempête. Les digues sont exténuées, la poussée est continue, il n’y a plus aucun répit, les remèdes sont des poisons, les nuits chevauchent les jours si bien qu’il nous reste bien peu de place et de force pour imaginer ne serait-ce qu’un instant un morceau d’avenir libre d’hypothèques, de dettes et d’intérêts. Certains d’entre nous devront, c’est sûr, demander un crédit pour passer la saison, impossible de faire autrement, mais il convient malgré tout de se réserver une possibilité, tandis que nous parvient de la terre, lointain, un tohu-bohu sans queue ni tête, la possibilité de creuser sur les rives du fleuve qui roule ses eaux puissantes, au vilebrequin, un trou où loger le rien, et d’y écouter la mer comme dans un coquillage.

Jean Prod’hom

Tyrannie de la page A4

Le générateur Van-de-Graaff est naturellement l’un des clous de la visite du Technorama, il produit un courant continu de près de 500’000 volts qui dessine sous vos yeux un arc électrique – ou vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. A côté de ce monstre la plus grande machine de Wimshurst au monde, avec un diamètre supérieur à deux mètres et des tensions encore de plusieurs centaines de milliers de volts. On rencontre cependant à Winterthur également des choses moins aveuglantes et plus apaisantes : un ballon rouge qui flotte sur un lac de carbone, des arrosoirs d’azote liquide qui traversent des chapeaux de feutre comme s’il s’agissait de vieilles passoires, des faux-semblants, des casse-tête, la solitude des habitants d’une bande de Moebius, les leçons du miroir, la carte de votre visage, l’histoire accélérée de la terre, le carrousel de Coriolis, l’assurance des toupies, l’huile magnétique...

Mais au Technorama de Winterthur, il y a surtout une machine, une machine diabolique qui ramène chacun d’entre nous à sa vérité et à la tyrannie d’une époque, notre apparence mesurée au nombre de pages A4 vierges qui suffisent pour que, enroulés dans ce suaire, nous ne soyons décidément plus rien.

Jean Prod’hom

Elles avaient beau secouer leur crinière

Elles avaient beau secouer leur crinière, les mauvaises herbes et les linaigrettes sauvages du jardin du palais n’avaient pas été en mesure de faire plier la volonté des fils des derniers princes, éduqués dans le culte de la réussite. La force impérieuse qui les poussait s’était installée en eux alors qu’ils n’avaient pas encore les yeux secs. Sans l’avoir réellement choisi, leur chemin grimpait vers un autre ciel, il était trop tard pour qu’ils reviennent sur leurs pas. L’estime qu’ils avaient d’eux-mêmes les faisait espérer, prêts à en découdre pour se partager les honneurs d’autrefois. Mais, comme chacun d’eux était par distinction assujetti à lui-même, ils ne formèrent au bout du compte qu’un seul être à têtes multiples. On les entendait hurler de dépit à la nuit tombante, rien à se mettre sous la dent, les greniers étaient vides et personne n’était enclin à les nourrir. Ils cherchaient dans leur sommeil les traces d’un exploit qu’ils auraient pu déterrer, ou au moins raconter. Mais à mesure que la gangrène faisait tomber chacune des parties de l’ensemble, il fallait bien constater que la boue avait la partie facile et qu’elle engloutissait tout autant leurs rêves que ceux que ces présomptueux nous avaient affermés, en échange de l’exploitation d’une parcelle de terre chiche située au fond de l’ancien jardin de l’avoué.

On ne signalait aucune vague depuis quelques mois, et des douze fonctionnaires de la cité responsables du réseau des inclinations et des haines, un seul était désormais nécessaire pour mettre à jour le plan des affects de la communauté. Rien n’était laissé au hasard, on avait placé à l’angle de l’hôtel de ville un récipient de fer blanc dans lequel on déposait les dernières prérogatives, les chiffres de ce qu’on ne retrouvait pas, les impairs. On le vidait chaque soir sans qu’il y eût de cérémonie, le vent d’est faisait voler les noms des disparus et les mélangeait à la poussière qu’on stockait avec les cendres dans de grandes bassines d’étain, pour si jamais.

Cette déréliction avait du bon aux yeux de certains parce qu’elle obligeait, disaient-ils, les survivants à penser jusqu’où une communauté pouvait désespérer. On égalisa, on égalisa, la température se maintint stable. Pourtant, aux grandes marées de printemps, le ciel s’abaissa d’un cran. La mer ne parvint pas à remonter son attirail, ni à descendre jusqu’au grand chenal. Il fallut soudain songer à prendre de nouvelles mesures.

Jean Prod’hom

Dimanche 16 octobre 2011

Fondation réelle ou légendaire de Rome, 900, 753, les Etrusques, 616, la République et l’Empire, 509 et 27, Théodose et les Barbares, 395, 476, tant qu’à faire et avant qu’on n’impose à Arthur d’autres dates pour son édification, on file jusqu’à Avenches.

La campagne est presque déserte, les champs de maïs rétrécissent, une charrue va et vient dans la terre noire, les hérons se sont installés dans les prés. On a oublié au milieu une récolteuse à tabac, elle a quelques chose de la mante religieuse. Plus loin des camions à l’arrêt, chargés des feuilles de burley en balles, qui pendaient comme des harengs dans les hauts hangars qui bordent la Broye. La campagne s’endort.

Pas mieux dans le Musée romain, pas un chat mais des bris de marbre froids, vivants comme nos visages en hiver. Et des babioles en veux-tu en voilà tirées des tombeaux profanés. Le temps s’est arrêté, mais on ne sait pas très bien sur qui, sur quoi. Et si rien ne meurt, rien n’est à proprement parler vivant.

Dehors c’est dimanche et les ruines sont sous contrôle. Les thermes du forum sont protégées par un toit immense, on a coiffé la tête de la colonne du Cigognier d’un bonnet imperméable, le buste en or de Marc-Aurèle est dans un coffre de la Banque cantonale vaudoise, les pierres du théâtre ont été rejointées. Tout là-bas le mur d’enceinte de l’ancienne capitale romaine se confond avec l’horizon. Désormais les ruines font partie des meubles.

Pourtant quelque chose respire, les amoncèlements de vieilles pierres aussi hauts que des tas de betteraves bougent, on se balade sur les chemins de dévestiture. On attend quelque chose, quelqu’un, des Barbares, un nouvel Hannibal, la bulle d’un pape ou les crues de la Broye, n’importe qui, n’importe quoi, mais quelque chose, quelque chose ou rien, et le silence pousse par en-dessous, les fondations tremblent, la terre brûle sans couvre-chef.

Jean Prod’hom

Il y a les pommes de terre en robe des champs

Il y a les pommes de terre en robe des champs

les peuples orphelins

il y a l’abîme qui sépare l’indéchiffré de l’indéchiffrable

les fêtes foraines sur les rives du Vidourle

ton corps caché dans la laine

il y a le linge sur le fil

il y a les rues sans grâce

les infractions aux lois militaires

il y a les diseuses de bonne aventure

Jean Prod’hom

41

Que nous acceptions de payer pour mieux comprendre qui nous sommes et d’où nous venons fait bien voir l’idée que notre société se fait de son avenir. Il faudrait exiger, à côté de la gratuité de la formation, la gratuité des musées.

Jean Prod’hom

Dimanche 9 octobre 2011

En face du musée de l’Art Brut

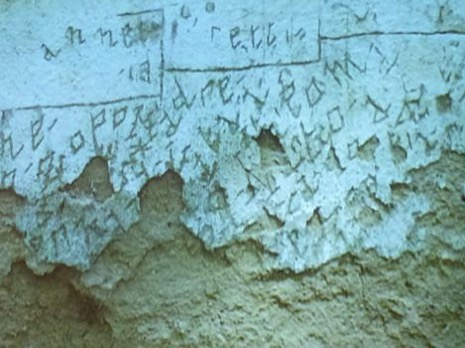

Fernando Oreste Nannetti est né à Rome en 1927, abandonné dans le quartier de Saint’Anna, accueilli dans une maison de charité, déplacé dans un asile. Son internement quelques années plus tard dans l’hôpital psychiatrique Santa Maria della Pietà l’atteste : des vertus aux neuroleptiques il n’y a qu’un pas. Un autre le conduit des collines du Latium à celles de Toscane au coeur desquelles l’administration psychiatrico-pénitentiaire le mute, avec son dossier de schizophrène sous le bras. Il passera plusieurs années dans l’hôpital de Volterra, de 1959 à 1961 et de 1968 à 1973. La documentation mise à la disposition du visiteur de la Collection de l’Art Brut ne dit rien de ce qu’il advint de Nannetti entre 61 et 68, un silence convenu dont tout le monde semble se satisfaire. C’est dans le préau de cet asile qu’il entame, avec l’ardillon de son gilet, la rédaction d’un long texte qu’il rive dans le ciment, à raison d’une heure par jour, un mètre courant de pages volantes en 4 jours.

Copies d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détails)

Il grave dans le dur les morceaux de sa vie et des fragments des nouvelles du monde, qui lui parviennent sur les fil tendus de ses jours. On dirait des empreintes de pattes de moineaux dans la neige.

Cette heure quotidienne lui aura peut-être permis – oh ! comme je l’espère ! – de goûter un peu aux beaux jours et de déposer un instant les souffrances que la solitude, l’hérédité peut-être, les circonstances et les pas cloutés de son siècle ont placées sur son chemin. Geste d’une épopée mystérieuse aux dimensions de celle de Bayeux. Combien d’ardillons l’homme aura-t-il usés pour lister les étapes de son calvaire, les paraboles de son incompréhensible aventure, battus par la brise dans le cagnar d’août, lavés par les averses de douleurs les jours de pluie ? Personne hormis les psychiatres et les procès-verbistes de l’art ne liront ce texte illisible. Nannetti accastille un langage neuf pour traverser des jours sans queue ni tête, trapèzes en équilibre, une cour en guise de vie intérieure qu’il déroule comme un ruban punaisé dans le ciel tandis que sa détention continue à le creuser jusqu’à l’os. Nannetti donne une réponse à la question que l’écriture ne cesse de poser, l’écriture pend comme une guirlande aux fenêtres des plaies.

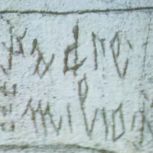

Pier Nello Manoni (détails)

Le crépi lâche, les aliénistes réforment leurs principes, les façades cèdent. Il n’y a plus de pilote sur la nef des fous, on a renvoyé les locataires, qu’ils aillent voir ailleurs. Que penser de la décision du Parlement italien de fermer en 1978 tous les hôpitaux psychiatriques ?

On ramasse les vieux paquets de nazionali sans filtre qui traînent dans les préaux, les fenêtre sans carreaux sont ouvertes, le temps fait le reste, décolle les murs que rongent les lamentations de la mauvaise conscience. Nannetti s’en fout, personne n’est jamais venu lui rendre visite, personne ne viendra, et Nannetti n’est pas rancunier, il a laissé à d’autres le soin ridicule de s’occuper de son destin. Son corps d’albâtre s’appuie aux ornements d’autres palais, les pans de leur mémoire s’effritent à l’ombre d’un pin solitaire témoin muet de la vie des emmurés. Ils tombent ensemble à l’abandon.

Mario Del Curto (dans la cour du Musée de l’Art Brut)

Fernando Oreste Nannetti par Pier Nello Manoni

L’hôpital de Volterra est fermé en 1978 suite à l’application de la loi Basaglia. La folie et la maladie qu’on ne retient pas sont allées se loger ailleurs, loin de l’inadmissible misère. Les carrières d’albâtre sont pour la plupart abandonnées, les folies douces errent dans les villes entre coques et châtaignes, pourrissement, feuilles mortes et macération. Les murs qui branlent, le texte qui s’enruine, Nanetti tombe à la renverse et meurt seul en 1994.

Copie d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détail)

Faut-il aller jeter un dernier coup d’oeil à ce livre de sable qui part en poussière et tenter une ultime réhabilitation ? Je n’irai pas à Volterra. je ne secouerai pas la tête, ne reviendrai pas en arrière, n’irai pas de l’avant, me laisserai rejoindre et dépasser par l’ombre de cet homme, de cette bâtisse et de son préau, qui vont d’un pas lent dedans leur néantissement, beauté qui se détourne, se retourne comme la mer. Cette aventure témoigne de ce à côté de quoi les vivants passent en tentant de lire l’illisible, nos odyssées ne nous mènent nulle part, on peut au mieux espérer un chien pour nous reconnaître.

Jean Prod’hom

Naissance du père

Pour Romain Rousset

Ondine est née mardi passé, le père s’y attendait, il a quand même été un peu surpris, Ondine pas du tout. Le père se porte bien. faut dire que l’enfant a débarqué à la dernière minute, les yeux grands ouverts, au moment même où personne ne l’attendait, si bien que le père n’a pas eu le temps d’être pris de court. Il a toutefois été suffisamment remué pour penser qu’il avait passé un peu à côté. Lui, au fond, il aurait bien voulu qu’on recommence tout, pour tout voir et se souvenir, ou qu’on diffère un tout petit peu le moment de cette naissance, oh ! à peine une ou deux minutes, l’histoire d’avoir les yeux bien ouverts, et d’être bien prêt du commencement à la fin. Ça n’a pas été le cas, tant mieux pour Ondine et sa maman.

Faut dire que le père ne pensait sincèrement pas que la naissance c’était ça, on l’aurait dite naturelle, naturelle et imprévue. Mais les choses auraient-elles pu se passer autrement ? L’enfant comme tous les enfants venait de nulle part et le père n’a pas tout saisi, Ondine a glissé d’entre les jambes de la mère, a crié deux fois avant de s’endormir sur ce ventre dont on l’avait tirée. C’était un peu comme de la science-fiction, c’est ce qu’il se disait sans y croire, car il ne savait pas exactement ce qu’était la science-fiction. Il a regardé Ondine avant de quitter l’hôpital et il a eu l’impression qu’Ondine lui ressemblait.

Il rentre à la maison, seul, se couche en chien de fusil songeant à cette autre qui dort ainsi à l’instant ailleurs, il se tient dans son lit comme elle dans le sien. Il ne peut aller au-delà et témoigner de ce qu’il n’a vraisemblablement pas tout à fait cessé d’éprouver mais qu’il imagine avec peine, qu’il n’imagine pas, parce que ce n’est pas une image, il a beau chercher un accès, la raison qui lui a permis d’embrasser le monde et de l’attacher d’un brin de langage le fait buter sur un seuil, six ou sept ans, les choses tenaient toutes seules et lui dedans avec elles, ensemble pour la dernière fois, tout lui revient mais sans rien au bout, payant aujourd’hui le prix fort d’avoir lâché l’étendue pour le repérage... Quelque chose d’essentiel, l’atmosphère intérieure, un je-ne-sais-quoi qui liait tout, a disparu et tout le monde de l’enfance avec lui, ainsi qu’un port de pêche entrevu et qu’une odeur de goudron et de calfatage seule liait dans notre mémoire et seule peu ressusciter ; mais l’« odeur » de l’enfance en nous est autrement enfouie et irretrouvable (Henri Michaux, Verve,1938).

Ondine est née, Alice aussi.

Jean Prod’hom

Honoré par une inconnue et par Eric Chevillard

Je lis avec intérêt la présentation qu’une journaliste de la région fait d’une potière et de son travail dans le journal local. J’ai assez vite le sentiment pourtant, non pas d’avoir déjà lu cet article mais qu’un autre que moi a eu accès aux doutes et aux pensées secrets qui m’ont assailli et dans lesquels j’ai dû mettre bon ordre avant de rédiger, il y a quelques semaines, la note que j’ai consacrée à cette même potière et à son travail exposé dans une galerie du coin.

J’éprouve sur le champ un double sentiment contradictoire : de satisfaction d’abord, en songeant à l’honneur que me fait cette personne inconnue en se servant d’un texte laborieusement écrit, en empruntant à celui-ci quelque chose comme son allure générale et sa pigmentation lexicale, son rythme, son mouvement, bref, ce quelque chose d’impalpable qu’on dépose à notre insu sur la page et sur lequel on n’a plus barre lorsqu’on décide de la tourner. L’effarement ensuite à l’idée que de telles pratiques existent hors des écoles et des universités, mettant en péril la loi qui assure la propriété intellectuelle de chacun.

N'aurait-il pas été plus élégant que cette journaliste me demande l'autorisation – que je lui aurais à coup sûr accordée – de publier mon texte dans l’honorable journal dont elle est l’un des piliers, en ajoutant en bas de page, comme il se doit, mon nom et pas le sien ? Cela lui aurait épargné un travail douteux qui relève de la pire des espèces, celui de la dissimulation. Serais-je au coeur d’une histoire de plagiat, héros et victime ?

Je le lui dis par écrit en lui demandant pour conclure comment elle compte réparer son forfait, la voie de la justice ou le duel ? Elle me téléphone étonnée. Car enfin, elle s’est informée auprès de la potière qui lui a vraisemblablement communiqué les mêmes informations qu’à moi. D’ailleurs certains mots ne sont pas les mêmes. J’essaie de lui expliquer qu’il s’agit d’autre chose, du mouvement même de ce texte, de ses parties, de ses hésitations, de ses ruptures et de ses enchaînements par lesquels on essaie de tenir, chacun à sa manière, un propos et retenir un sens. Elle n’en démord pas et chemin faisant finit par me faire douter. Je décide donc de reprendre mon texte et de le placer en regard du sien transcrit en italique.

Elle participe enfant aux ateliers de poterie que Simone M. offre aux élèves de Moudon lorsque l’école est finie. Cette rencontre avec la terre sera décisive et ses effets ne la lâcheront pas.

Une rencontre avec la terre sera décisive dans son parcours.

Mais c’est en marge de son activité professionnelle que Laurence P. se formera, dans la vertu du compagnonnage et des ateliers où la transmission se fait de main à main, hors l’institution où la norme se raidit, dans ces marges que nos sociétés ont laissées en friche pour que le passionné indépendant puisse aller de son pas, loin des pressions, et trouver cette confiance qui croît de l’intérieur.

En marge de son activité professionnelle, elle se sent à l’aise dans les ateliers où le savoir se transmet de main à main, légèrement en marge du conformisme et des cours traditionnels.

Laurence P. rendra ce qu’elle a reçu aux enfants, à ceux de Lucens et de Moudon d’abord, à ceux des alentours de Vulliens ensuite où elle vit avec sa famille. C’est au geste libre et au regard appliqué des enfants que va tout particulièrement son attention, et c’est pour eux qu’elle a suivi en 1991 l’enseignement d’Arno Stern. Il lui a permis de mieux définir sa place, non plus évaluer l’adéquation des productions des enfants à des modèles, mais les accompagner autant que faire se peut dans l’exploration de ce qu’ils sont, sans que jamais leurs réalisations ne constituent la fin dernière de leur aventure. Un vent d’est souffle à Vulliens où sont mises à l’honneur des techniques qui ne tournent pas rond : modelage, colombins, plaques.

Dans le petit village de Vulliens, où elle vit entourée de sa famille, elle offre aux enfants cet environnement propice à la créativité. Elle accompagne, encourage, guide sans imposer.

Être au service de l’enfant soit, puisqu’il en a besoin, mais être à soi-même son propre servant, explorer l’histoire, les techniques et découvrir les variations des formes primitives, bol, assiette ou plat, préparer méticuleusement la rencontre de la terre et du feu, partager avec d’autres son savoir-faire, n’est-ce pas essentiel aussi ? A cet égard le stage auquel participe Laurence P. en 2009 à Saint-Quentin-la-Poterie est crucial.

Les formes primitives la séduisent et le stage auquel elle participe à Saint-Quentin-la-Poterie est le pas décisif.

Elle s’y familiarise avec les techniques des cuissons primitives, celle du raku et de l’enfumage qui vont infléchir ses réalisations. Elle en revient pleine d’idées.

Dès lors elle se familiarise avec les techniques dites de cuissons primitives. Son jardin devient l’atelier en plein air. Près de la roulotte, le feu et la volonté de réaliser des pièces selon la technique du raku et de l’enfumoir.

Demandez ! Elle vous racontera la chamotte et son grain, le galet pour polir avant la première cuisson, les petites inventions qui font sourire, la vieille lessiveuse, le biscuit, le lit de sciure de sapin ou de chêne mêlée à la paille et le foin, la cire d’abeille et le bas de laine avec lesquels elle lustre les pièces enfumées, la fabrication des émaux, les étonnements lorsqu’on défourne.

Le matériel utilisé, elle en parle avec l’enthousiasme de la découverte. Galet, sciure, paille, chêne, vieille lessiveuse, biscuit, cire d’abeille ou bas de laine,...

Voyez les rejetons de cette mystérieuse cuisine conçue dans l’atelier, répétée, hautement technique, jointe au savoir-faire des anciens !

... l’univers de cette artiste est d’un autre temps. Les anciens, comme elle dit, nous ont tout appris !

C’est l’écho d’un événement soigneusement préparé que le feu dans le four prend soudain en main, un bref instant, livrant aux circonstances et aux hasards les mauvais plis de la terre, récipients aux bords ronds, indécis, peau lisse ou craquelée, enfumés ou émaillés, grands signes de fumée noire, dentelles de l’émail qui se rétracte.

La terre livrée au feu se modèle au gré du hasard. Parfois craquelée ou lisse, la boule ronde fait son nid, ses trous et ses plis se nuancent de gris, perle ou noir

On n’y est pour rien, ni les dieux ni les anciens ne sont jamais entrés dans le four, pas plus qu’ils ne sont entrés dans la tête des enfants. Pas besoin d’aller bien loin pour voyager, une roulotte prise dans les hautes herbes suffit.

Le voyage se poursuit, Laurence P. est une nomade, sa roulotte l’attend au fond du jardin.

Mon enquête s’achève, et c’est vrai, je le concède volontiers, il y a beaucoup de mots différents dans nos deux textes. A la réflexion, il est même plutôt curieux que nos textes ne soient pas exactement les mêmes. Car enfin, tous deux tentent de saisir une seule et même réalité, n’est-ce pas ?

Pour conclure cette journée qui aurait pu se terminer là, dans le confit ou l’eau de boudin, je fais une virée sur l’Autofictif d’Eric Chevillard. J’y lis les trois épisodes d’une étrange aventure que je ne peux m’empêcher de mettre en relation à une autre aventure publiée le jour précédent chez moi, dans lesmarges.net. Voici :

Me faut-il goûter à la satisfaction d’avoir été à nouveau honoré par un emprunt ou, scandalisé pour la seconde fois aujourd’hui, intenter un procès à ce roi de Minuit qui ne pouvait pas ignorer la présence de mon billet sur la toile, son contenu et sa forme solaire. Et offrir à la vindicte populaire ce plagiaire qui, en usant sur l’axe syntagmatique et paradigmatique des transformations et des permutations dont Claude Lévi-Strauss nous a enseigné le fonctionnement, a tiré de mon billet réalisé au burin un billet aérien découpé du bout des doigts, mais qui dans son essence ne recèle rien de plus que le mien. Il me faut me résigner, nous vivons le règne des inventions simultanées.

Une consolation ce soir, la lecture vertigineuse de Pierre Ménard, auteur du Quichotte, et reprendre tout à zéro, Jorge Luis Borges, encore et toujours, qui a fait mieux que nous tous réunis.

Jean Prod’hom

Il y a l’honnêteté tardive

Il y a l’honnêteté tardive

l’acoustique des manèges

les vieilles flemmes

il y a la raideur des roses trémières

il y a le froissement du merle dans les feuilles mortes

ta mandoline pendue à un clou

la vitesse de cicatrisation

celle de sédimentation

il y a l’épilobe altier

Jean Prod’hom

XCVII

Il est 17 heures, Jean-Rémy se ronge les ongles dans les couloirs d’un cabinet de gastro-entérologie. Il est là pour un examen que son médecin traitant lui a conseillé en raison de sa lourde hérédité. Soudain, une infirmière passe en tirant à petits pas un appareil sur roulettes muni d’un tuyau au diamètre imposant. Jean-Rémy n’en demandait pas tant, il prend peur, ses cliques et ses claques, et disparaît.

Tandis que la porte se referme sur la salle d’attente, on entend les mots d’un médecin.

- Béatrice, vous passerez l’aspirateur tout à l’heure, j’ai encore un patient pour une coloscopie, revenez dans une heure.

Jean Prod’hom

S'en débarrasser

Bien des gens le pensaient mais personne n’osait le lui dire, ni la fuir, elle faisait peur. Elle ressemblait à un pou râblé et torturé, la langue bleue et le courage divisé. Le sens interdit qui lui barrait le front avait obligé son âme à vivre sur le qui vive dans un réduit. Les gloussements suffisants de la donzelle rameutaient les geais, elle aimait surtout l’éclat des séries télévisées, appréciait les chefs de rayon, les seconds couteaux et les conducteurs de corbillards dont elle goûtait la conversation pleine de retenue. On l'aurait dite traditionnelle, coiffée de zinc, mais sa toiture était déformée et on aurait eu du mal à reconstituer son histoire. On l’aurait dite aveugle avec ses catadioptres fixés à l’angle de ses paupières, mais elle profitait ainsi des lumières de ceux dont elle suçait le sang. Pour ne pas se perdre quand l’horizon est couleur corneille, elle s’était fait tatouer autour de la cheville une chaîne sans maillon faible.

Elle était en devenir, sur le point de finir sa dernière métamorphose, naine, boulotte, bourrée de ces vaccins qui font gonfler. Touchée par tout, touchée par rien, elle allait d’avant en arrière comme une vieille bielle huilée par la crasse. Le soir elle guettait le troupeau, se dandinait comme une hyène, son pelage suait, si médiocre qu’aucune réputation n’osait traîner derrière elle. Elle roulait des hanches le dimanche sur le boulevard, montrait son autre cheville tatouée d’un bouquet de ronces, elle hochait du bonnet de haut en bas ou de gauche à droite, ça dépendait. Un simple coup d’oeil et elle faisait du bruit, parfois un oeuf si la demande était expresse, elle pensait sur signe et rappelait en notes les pensées d’une vie d’un seul tenant dont la légende, s’il y en eût, eût été de la taille d’un tweet. Je l’aurais préférée officier incognito dans le noman’sland de vos cauchemars ou assoiffée dans le désert de Gobi, elle vivait dans mon enclosure, se nourrissait des baies de mes haies et se tenait menaçante sur le seuil de mes jours, sur le seuil de mes nuits.

Jean Prod’hom

XCVI

Il était prof de philo, inusable lecteur d’Husserl, interprète amusé de l’oeuvre de Marx, enseignant de premier ordre, un carnet de moleskine noire toujours à portée de la main dans lequel il écrivait à journée faite, pendant les cours, hors des cours. Le voici aujourd’hui sur la terrasse du Bristol, digne et âgé, il écrit encore, j’en souris. Sa main droite n’a jamais cessé d’aller et de venir. Mais quand donc s’arrêtera-t-il ? Et quand donc pourra-t-on lire ses notes secrètes, son journal, ce qu’il a noté et dont il ne nous a jamais parlé ? Bonjour ! Il semble ne pas entendre, immobile et concentré. Bonjour ! Je m’approche encore, pas un geste, pas un mouvement. Seule sa main droite s’agite sur le quadrillage de la nappe.

– Cela ne sert à rien Monsieur, Monsieur ne vous entend pas, et puis, Monsieur souffre de la maladie de Parkinson.

Je jette un coup d’oeil à la main de l’homme à la tête usée, avant de m’en aller, sans un mot pour la personne qui l’accompagne, ruminer ce qu’il appelait, en souriant de nulle part, l’inéluctable.

Jean Prod’hom

Dimanche 2 octobre 2011

MITCH EPSTEIN, AMERICAN POWER, GAVIN COAL POWER PLANT, SHESHIRE, OHIO 2003

L’avait-il bien entendue cette phrase dite par un homme à la fois lisse et rugueux, dite d’une voix hésitante, tremblante, de celle qu’on s’autorise lorsqu’on a cessé de guigner vers les conquêtes, voix d’idiot, bégayant ce qu’on ne dit pas, ce qu’on ne comprend pas, le disant dans un creux et un peu par hasard, sur un ton tel qu’il faut le croire sans toutefois prendre à la lettre ce que l’homme ne comprend pas lui-même et qu’il devine à peine.

Il y a quelque chose de tout à fait beau dans la terreur.

Non pas que la terreur fût belle, mais parce que la beauté – comme la terreur – touche du doigt les bords de l’autre, la désignant tout à la fois comme l’oubliée et la toute proche. Ce qu’on jette au ciel roule sur la terre, et c’est à elle, la beauté, qu’il revient de faire entendre les visages abandonnés, les jardinets de fortune; c’est à elle, la terreur, qu’il revient d’annoncer ce qui sera malgré tout sauvé du naufrage. Il y a quelque chose de tout à fait terrifiant dans la beauté.

Il y a la beauté, il y a la terreur, et il y a ce mot “dans“ qui rapproche les mots de la démesure, deux mots que tout éloigne, coup de force sans lequel l’autre mot n’aurait aucun sens. Personne n’a jamais bien compris la terreur, jamais bien compris la beauté, qu’il faudra bégayer encore, sachant qu’elles sont toujours au rendez-vous, chacune sur sa pente, son ciel, son seuil et ses apories, l’une dans l’autre, l’une à côté de l’autre.

Jean Prod’hom

Il y a ceux qui rient d’avoir été embarqués si loin

Il y a ceux qui rient d’avoir été embarqués si loin

il y a les enfants qui auraient pu mal tourner

le foutripi sur les rebords de fenêtre

les allées piétonnes

le bowling

il y a la lecture du journal sur une terrasse lorsque le soleil se lève

l’utile

il y a ce qui ne sert à rien

ton bazar

Jean Prod’hom

A.14

A peine avions-nous atteint le boyau peu profond que le premier tir groupé de shrapnells éclatait parmi nous. Une balle traversa le poignet de mon homme de devant : le sang en jaillit avec impétuosité.

Ensuite le fils de Pélée perce la main de Deucalion, et la pointe d’airain pénètre jusqu’à l’endroit où se réunissent tous les nerfs du coude. Deucalion, la main appesantie, reste immobile en voyant la mort devant lui : aussitôt Achille lui tranche le cou avec son épée, et fait voler au loin la tête avec son casque ; la moelle jaillit des os, tandis que le corps gît étendu sur la terre.

La Grande Guerre n’est pas si différente de celle de Troie. Les éclats d’obus voltigent et les hommes sont soulevés de terre, le sang et les boyaux. Le vin coule à flots sous les tentes et redonne après l’assaut des couleurs aux survivants. Moins bruyants que l’artillerie, à l’arrière, les éclats de rire embellissent Paris, on se promène sur les boulevards, les femmes voltigent sur la couche des grands. A Athènes, on discute sur la colline qui accueillera bientôt le Parthénon.

C’est ainsi qu’on a assuré, de guerre en guerre, la continuité de notre espèce, en maintenant à bonne distance le da et le fort, les intouchables débordant de présomption et les vies minuscules. Avec chaque jour cependant davantage de peine : il n’est pas simple en effet d’élever un soldat inconnu en héros de la nation, et de l’y maintenir parmi les corps glorieux.

Jean Prod’hom