Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midi

Cher Pierre,

En échange des heures passées à Grignan, je surveille cet après-midi les arrêts, dans le silence : les têtes de linotte liquident leurs arriérés ; les droits communs ont déposé les armes et se reposent : tenir le haut du pavé à journée faite les oblige à puiser dans leurs réserves, pas mécontents de vivre un instant loin des feux de la rampe, le temps de se refaire une santé. Ils rament léger, un stylo et une feuille, des listes et des trous qu’ils remplissent du bout du doigt, sans réfléchir. Ils vont bientôt aux toilettes, à tour de rôle, en traînant les pieds, s’étonnant d’une tranquillité dont ils ne sont pas familiers. Ils ont déposé en entrant leur fierté sur une chaise vide, nichent leur tête dans leurs bras, pas loin de s’endormir ; se redressent bientôt, inquiets à l’idée que ce bien-être ne les amène à changer quelque chose dans leur vie ; ils ne sont pas prêts, restent sur le qui-vive, personne n’est là pour les accompagner dans cette transition ; ceux qui leur ont promis un soutien ont une vie ailleurs. Alors ils se reprennent, l’état de grâce s’effrite, l’un d’eux couine, un autre grogne ; ils n’ont plus une minute à perdre, plient leurs rêveries, se réinstallent dans leur égo défaillant, si bien qu’ils sont prêts en sortant à rependre la galère, là où ils l’ont amarrée en entrant.

Aujourd'hui ressemble à hier, même hauteur du ciel, même pression atmosphérique, même régime de vent. Je parque derrière le garage, les filles sont dans le jardin, Nicole et Sandra assises sur le granit rose de la fontaine ; je dépose mon barda ; Arthur, qui héberge comme nous tous un être de raison et un indéfectible rêveur, hésite au coin de son lit.

Je monte jusqu'au triage, Oscar rayonne, nous longeons le repaire des bouvreuils, barré par les ronces, traversons la sapinaie jusqu'au refuge de Ropraz, empruntons le sentier qui rejoint le chemin aux copeaux, redescendons sur la route de terre qui mène à Froideville. Oscar me colle aux basques lorsque le sentier se fait sente, prend les devants lorsqu’il s’élargit.

Le grand marais sous la Montagne du Château a perdu la partie, les bouleaux et les aulnes, les saules et les peupliers ont jeté l'ancre. On ne reverra plus ni les canards ni le ciel ; je crains pour la bruyère et les myrtilliers.

Nous n'avons pas de fleuve au Riau, ce fleuve qui nous aurait permis d’organiser le monde en un en-deçà et un au-delà. Cet étang était notre Greenwich, on le voyait où qu’on soit et on dessinait tout autour, lex yeux bandés, des cercles concentriques toujours plus larges qui nous donnaient une exacte représentation du monde. Il nous reste la clairière de la Moille Baudin.

Il y a du Jan Vermeer dans ces fins d’après-midis ensoleillés d'automne, dedans comme dehors, lumière froide et or blanc derrière les carreaux des fenêtres entrouvertes, dentelles d’ombre et coulées de lumière dans les sous-bois.

Jean Prod’hom

Chaque région a son ciel

Cher Pierre,

Chaque région a son ciel et la hauteur de celui-ci varie ; elle résulte de celle de l'horizon, laquelle découle des lignes de la terre, de leur longueur et de leur écartement, de leur enchevêtrement ; mais aussi des bois, de la pente des collines, des cultures, des chemins, de la profondeur des vallons. Ou l’inverse. Mais qu’importe, qu’elle soit première ou seconde, la hauteur du ciel joue un rôle prépondérant dans nos manières d’aller et de penser, de nous lier et de nous séparer, de manger, de nous mettre en colère, de nous égarer : le Jorat n’y échappe pas.

C’est pour cette raison que l’invitation qui m’a été faite de participer à la fête de la paroisse de Mézières, samedi prochain, me réjouit. Parce que l’occasion m’aura été donnée de placer sous le même ciel les deux livres que j’ai écrits et les fruits qui ont mûri, les légumes qui ont poussé et les fleurs qui ont fleuri, les bijoux et les colifichets que des femmes ont polis et cousus à Peney, le pain et les tresses que d’autres ont façonnés à Ropraz ou Corcelles. L’agnostique que je suis se réjouit du culte des récoltes, dimanche, auquel participera le Choeur mixte de Carrouge ; on mangera ensuite du gratin, du jambon et des légumes.

Car si ma vie d’enfant s’est déroulée tout entière à Lausanne, et si mes origines par mon père me lient à Bursins et la Côte lémanique, c’est dans le Jorat que j'ai installé mon campement, il y a longtemps, fondé une famille.

Mon grand-père maternel, né Rossier dans la Broye, s’y est établi à son retour du Pays-d’Enhaut ; ma tante et son mari ont habité Epalinges, ils ont été des familiers de Vucherens ; mes cousines n’ont jamais quitté les environs de Savigny ; mes parents y sont retournés lorsqu’ils en ont eu terminé avec nous.

Je suis né à Lausanne mais n’y suis pas resté, suis remonté dans le Jorat, à cause de la hauteur du ciel.

Jean Prod’hom

Le ciel s'est vidé

Cher Pierre,

La bise a forci, l'air fraîchi, le ciel s'est vidé. Le soleil fait désormais chambre à part, les feux qu’il lancera ne réchaufferont plus ce qu'on a laissé derrière soi. Service minimum jusqu'au printemps.

Minimum dont on goûte l’extrême douceur derrière les baies vitrées de la véranda. Personne n'est pourtant dupe de l'artifice, pas plus de la résistance des verres anciens et des armatures de fer blanc qui bleuiront sitôt que le soleil aura disparu derrière le bois Vuacoz. Il faudra alors entrer plus plus avant dans la maison, se glisser dans une de ses poches, s’y serrer et nous réchauffer dans l'épaisseur de la nuit.

Jean Prod’hom

Daniel de Roulet | Tous les lointains sont bleus

Cher Pierre,

La nature des outils numériques qui m’ont permis de construire ce site, son architecture, le parti pris initial – il n'a guère changé depuis le temps – et l'archivage mensuel m’amènent aujourd’hui à prendre les devants avant que la bâtisse ne s’effondre ; je crains en effet que le logiciel dont je me sers (rapidweaver) refuse bientôt d’obéir à mes instructions et que le fichier index.html ne soit plus en mesure de tenir du bout du doigt les 11278 éléments qui en dépendent, comme un essaim qui se détacherait de la branche d’un cerisier.

J'ai pris la décision aujourd’hui d'archiver l'ensemble des fichiers produits depuis 8 ans, ou quasi, dans un dossier archives et d’alléger ainsi les tâches de rapidweaver ; bien des choses vont bouger, mais je n’en pèse pas les conséquences. L’opération aura lieu le 28 octobre 2015 – un peu de pathétique ne nuit pas –, 8 ans exactement après la mise en route de ce site. Je prépare ce transfert dès l’aube et un bout de l’après-midi.

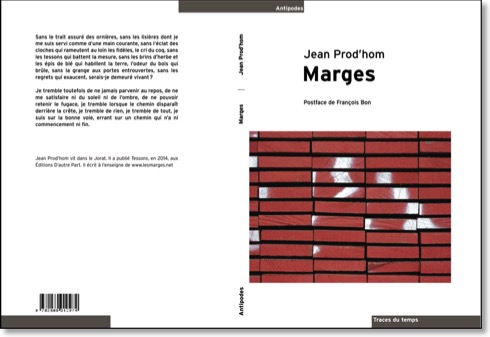

Le travail ne manque pas ailleurs, Sandra m’aide à choisir les cartes-postales qui accompagneront Marges et Tessons à l’occasion de la Vente de la paroisse du Jorat qui se tiendra le samedi 3 octobre à Mézières ; je choisis un brimborion et trois textes extraits de Marges que je mets en page. Je prépare enfin la semaine prochaine à la mine.

Petit bonheur, Lucie m’envoie deux photos prises sur le Parcours céramique carougeois. On aperçoit dans les vitrines de deux librairies Tessons, en très bonne compagnie, notamment avec les Jeux d’écriture de Denise Lach dont Christine Macé a exposé le travail cet été.

Tous les lointains sont bleus, écrivait Léonard de Vinci ; c’est le titre que Daniel de Roulet a donné au recueil des chroniques qu’il a écrites entre 1955 et 2011. L’homme a beaucoup voyagé, à pied ou en avion, j’ai lu autrefois L’envol du marcheur et on s’est vus il y a deux ans au Salon du livre de Genève. Je l’ai rencontré hier après-midi à la FNAC, assis derrière les piles de ses livres, on s’est mis à babiller, moi accroupi ; à cause de mes genoux, j’ai demandé une chaise à une employée, on a babillé encore une grosse heure ; je serais bien resté à parler encore avec lui sur cette île, au milieu de la librairie ; comme lui à Maschapa, sur la plage, au milieu des gamins moqueurs.

Je monte me coucher : Abidjan, Auschwitz, Paris, Vancouver, Berlin, n’importe où...

Jean Prod’hom

Pour Justine Neubach

Cher Pierre,

En allant me balader sur Silencieuse.net, le beau site de Justine, je me suis réjoui du généreux accueil qu’elle y fait du mien. Nous ne nous sommes jamais vus, j’aime son écriture, c’est ainsi que nous nous connaissons. Nous nous sommes offert un jour, en guise de reconnaissance, l’hospitalité, c’était le vendredi 5 novembre 2014, jour des vases communicants. Justine a écrit et lu, à cette occasion, un texte qu’elle a intitulé : Que signifie ce nuage. J’ai de mon côté écrit et lu Suis né dans le ventre d’une langue. Gould et Bach avait été invités à la fête.

J’ai rapatrié ce matin ma lecture de chez Justine, que j’ai placée tout à côté de la sienne, dans les marges. Est monté alors un chant que je n’espérais pas, de sous-bois, un appariement étrange de deux voix qui tout à la fois vont de leur pas et se mêlent intimement, donnant un corps imprévu, modeste et imparfait, à l’idée d’harmonie préétablie. C’était aussi, près d’une année après, une manière à l’emporte-pièce de la remercier de cet échange-là.

Jean Prod’hom

Nous oublions vite les joies larges et muettes

Cher Pierre,

Nous oublions vite les joies larges et muettes, qui nous saisissent parfois un instant, une minute, un matin ; nous perdons de vue, aussitôt qu’elles nous ont désertés, les sensations qui les ont annoncées, les événements qui les ont précédées, convaincus qu’il serait tout à fait vain de vouloir en dégager les raisons, en isoler les causes, ou en éclairer les rampes d'accès. On n'en sait ma foi rien ; elles nous laissent les mains vides, précisément parce que cet état – la joie – l'est de s’en être dégagé, à la manière du sommeil lorsqu’il se coupe de la veille.

La joie, ça pourrait ressembler à une clairière, autour de laquelle les haies vives se refermeraient après notre passage. Pourtant la joie n'est pas un rêve ; celui-ci obéit à des ressorts dont se passe celle-là. En s’écartant de la raison – dans la raison –, le rêve lui reconnaît son dû et offre au rêveur, sous forme d’énigme, le récit codé d’un manque à dire.

La joie, elle, déborde la raison, lui laisse prendre les devants sans céder à la déraison. Elle demeure en-deçà, aux voisinages de l’origine ; elle nous met, muette, au plus près des bêtes sauvages, à deux pas de l’état de panique dont les chevreuils ne se sont jamais départis. La joie est étendue, sans orientation, panique mais panique heureuse.

Sommeil, veille, joie, mais aussi désir, rancoeur, amour gagneraient à être distingués comme autant de territoires autonomes, à la réalité dense et formelle. Ce parti pris atténuerait en le circonscrivant l’état de panique généralisé dans lequel nous plonge notre propension à orienter dans le temps tous nos états de conscience, libèrerait des territoires colonisés jusque-là par une conception imprudente du temps, affranchirait nos vies de l’histoire, qui pèse de tout son poids non seulement sur des pans entier de la réalité mais aussi sur l'avenir, son rejeton, qu’elle nourrit sans compter, aux dépens de ce qui s’en passerait bien. Le sommeil, le rêve, la joie sont des territoires, ils coexistent ; ce n'est que secondairement et injustement qu’ils se succèdent.

Jean Prod’hom

Marges

Dans le fond d’une cuvette

Cher Pierre,

La surcharge obligée, ou consentie, resserre les lignes de fuite qui me faisaient rêver ; elle obscurcit l’horizon que traçaient leurs extrémités. Me voici chaussé de fer et placé dans un véhicule glissant sur une paire de rails. Au bout le mur, avec ce que je n’aurai pas fait, pas réglé, pas pensé. D’autres désagréments se mettent au diapason. De l’aube à midi.

C’est pourtant l’inverse qui se produit après midi. Sans savoir ni comment ni pourquoi. Ce qui m’arrive se désolidarise de mes sombres prévisions, quelque chose se retourne, mes poches se retroussent, ma tête à l’envers. Je ne me retrouve pas au pied d’un monticule, bien au contraire, mais dans le creux d’une cuvette à l’abri du vent ; tout glisse de l’autre coté du talus, en pente douce, me laissant seul avec le ciel et sa profondeur bombée. Je monte faire une sieste sous les toits, on se réjouit parfois d’être sans avenir.

J’ai passé une belle soirée à Peney avec le club de lecture dont ma mère faisait partie. Ce que j’ai à dire, je ne le sais pas exactement, je le garde, pour moi, en l’état.

Jean Prod’hom

Ma mère est morte en été 2003

Cher Pierre,

Quelques pierres semées à Grignan ont pris racine. La grand-maman de Rose, avec laquelle nous avons passé une très belle soirée, m’a envoyé un message, elle nous remercie tous, Sandra, Lucie, Arthur, Louise et Lili. Elle m’apprend que les trois pierres que je lui ai offertes, elles les a déposées dans son jardin près d'un petit chat en céramique qui veille sur elles. C’est nous qui la remercions d’avoir pu faire sa connaissance. Elle s’appelle Anne-Marie, son visage rayonne même si elle n’a pas eu une vie de tout repos. On est tous à l’image de ces pierres cassées ; à nous de nous refaire, on a une vie pour cela, ce n’est pas toujours facile.

J’en est donc fini avec cette aventure, même si j’arpenterai encore les grèves, remuerai les laisses ; je me pencherai encore et ramasserai de nouveaux tessons. Mais je ne retournerai probablement plus sur les rives du lac de Bracciano. A l’inverse, je me baladerai sur celles du Léman, à Kérity, à Porz Even, sur les rives de la Bressonne et des Gaudines. Mais autrement, libéré de la dette que je n’ai cessé de contracter en m’appropriant ces objets.

Je m’étais promis, il y a très longtemps, de faire quelque chose avec ces petits paradis portatifs, ça aura été un livre, je n’y songeais pas. Je sais aujourd’hui que ce livre a voyagé ; ici tout près, à Corcelles, à Ropraz et à Peney ; mais aussi plus loin, sur les rives du Tage et de l’Atlantique, des deux côtés de la Bretagne, à Berlin, en Lorraine, au bord de la Méditerranée. Que vouloir de plus !

J’ai fait de belles rencontres, ce livre a réveillé des souvenirs, j’ai reçu des cadeaux – parfois un tesson, parfois une boîte qui débordait –, le livre d’une artiste qui en a fait des choses extraordinaires, des témoignages de reconnaissance.

Je rencontre demain quelques personnes qui font partie d’un groupe de lecture, à Peney. L’une d’elle me demande de ne pas oublier quelques tessons à montrer, je me réjouis. Ma mère est morte en été 2003, elle faisait partie de ce groupe de lecture, activement, elle aimait lire. Elle ne se doutait pas que je rejoindrai ses amies un jour, pour parler d’un livre que ni elle ni moi n’imaginions, je crois qu’elle l’aurait aimé. Si les belles histoires n’ont pas de fin, elles n’ont pas non plus vraiment commencé.

Jean Prod’hom

Rien ne serait sans le soleil ni la beauté ni ton corps

Cher Pierre,

Le temps maussade, la correction plus qu’approximative des noms propres dans Marges, les sifflements suspects de l’aspirateur, les travaux que les patrons tardent à mener jusqu’au bout dans la maison me pèsent.

Je préférerais tout laisser, ne plus toucher à rien et attendre ; convalescence plutôt que retraite, à l’occasion de laquelle j’aurais tout loisir d’offrir au vent les miettes que ma main droite aurait rabattues puis lentement fait tomber dans le creux de ma main gauche.

J’ai de bonnes raisons de me plaindre : les trois bâtiments scolaires qui accueillent les élèves dont j’ai la charge mettent à notre disposition des ordinateurs fixes aux qualités indéniables. Mais chacun d’eux propose des systèmes et des versions de logiciels différents, si bien qu’un document enregistré sur un même compte dans le bâtiment B ne s’ouvrira ni dans le bâtiment C ni dans le bâtiment D ; qu’un document enregistré dans le C s’ouvrira dans le B mais pas dans le D. On conclut qu’il est prudent de travailler dans le bâtiment D, puisque les documents enregistrés en B et C s’y ouvrent. Mais si on se décide à travailler par la suite dans le B ou le C, on révise nos préférences, si bien qu’à la fin nous préférons, bon an mal an, garder simultanément trois versions du même document.

C’est parce que j’ai oublié cette précaution que j’ai passé aujourd’hui du bâtiment B au bâtiment D, suis revenu au B avant de passer au C, puis successivement au D, au C, au D et enfin au B. J’aurais tort de me plaindre, me dit un plaisantin, les bâtiments sont proches.

J’ai appris à cette occasion deux choses qui en réalité n’en font qu’une : lorsque le monde se fait marchand et n’a d’autres valeurs que le profit, l’ancien règne ; on le maintient compatible avec le nouveau aussi longtemps que les clients ne sont pas ferrés puis captifs ; et lorsqu’ils le sont, les marchands coupent l’outil et son usager du passé.

On nous promettait, où qu’on soit, de pouvoir vivre la bohème et marcher les mains vides, partout, avec des ordinateurs fixes disséminés sur la terre qui devaient nous permettre de nous connecter chez soi où qu’on soit. On allait parvenir enfin à conjuguer le meilleur de la vie des chasseurs-cueilleurs et des patachons. On nous condamne en réalité à l’inverse : les pendulaires portent leur maison sur le dos où qu’ils se rendent. Ce qui devait faire de nous des oiseaux connectés nous contraint aujourd’hui à rejoindre la famille des gastéropodes à coquille, les escargots, à ne jamais quitter nos ordinateurs portables.

Journée sombre donc, sans soleil. Je me console à l’idée que celui-ci, en s’imposant aujourd’hui, aurait bien donné un peu de clarté aux choses qui m’entourent, mais ne les aurait pas rendues plus claires. Rien ne serait évidemment sans le soleil, ni la beauté ni ton corps, il n’est cependant pas suffisant ; nous avons à compléter le jeu de ses lumières et de ses ombres en usant de celles qui habitent le langage. C’est cette double action qui nous éclaire en retour, atténue nos peurs, circonscrit nos égarements et réchauffe notre confiance si souvent mise à mal.

Jean Prod’hom

Quelque chose en nous de Tennessee

Cher Pierre,

Renée – qui m’a fait le plaisir d’être avec nous samedi passé à Terres d’écritures – descend la ruelle des Commerçants ; je l’arrête, elle me reconnaît avec peine. Elle a nonante et un ans et passe la belle saison à Colonzelle. Une tache noire au milieu de chacun de ses yeux l’empêche de lire, mais une association lui envoie, en format audio, les textes qu’elle souhaite entendre ; elle fait aussi un peu de piano, se promène beaucoup, heureuse de vivre dans ce village, parmi des gens qui n’hésitent pas à l’aider. Elle me propose de visiter la maison que son neveu – architecte – a tiré des ruines qu’elle s’est offertes, il y a une trentaine d’années.

Un grand loft à l’étage, avec un lit, un coin cuisine, un salon et un piano devant lequel elle s’assied, une aquarelle d’une amie en guise de partition ; elle m’offre le début d’un prélude de Chopin, elle tâtonne, s’énerve des encoubles que sa cécité lui tend.

Elle me conduit sur une petite terrasse ouverte sur l’orient ; elle y passe une grande partie de son temps à regarder la Lance et le Ventoux, à se souvenir aussi des années passées en Indochine comme infirmière, qu’elle quitte pour Paris à la fin des années quarante. Elle s’y reconvertit au secrétariat et aux relations publiques dans de grands groupes français. On promet de se revoir.

Lucie me parle avant le déjeuner d’une jeune amie que la malignité de la vie n’a pas épargnée. Ils sont nombreux ces jeunes gens que la poisse accompagne et qui s’acharne. On ne remarque pas, lorsqu’on les croise, qu’ils sont tenus, avant de vouloir changer le monde, de se tirer du mauvais pas dans lequel le sort les a jetés, ou de faire avec. Et lorsqu’ils y parviennent, c’est souvent si fatigués qu’ils souhaitent d’abord que rien n’ait trop changé, pour que ne s’ajoute pas au combat qu’ils ont dû mener, la difficile tâche de remonter dans un train qui ne les aurait pas attendus.

Ma tournée dans la Drôme se termine, je remballe et charge mon barda rue Saint-Louis. Sandra, Lucie, les enfants et Oscar sont partis de leur côté. J'écoute Johnny dans la voiture qui me traîne sur la route de Taulignan : on a tous quelque chose en nous de Tennessee.

Jean Prod’hom

Upcycling

Cher Pierre,

Le moteur de la soufflerie gronde, les cerveaux se recroquevillent ; longue plainte dans la boulangerie et au café de la Bourgade. Ils sont nombreux à jouer au tiercé ou à l’euro-million, à rêver d’un pays sans mistral ni meltem ; les roseaux penchent, les platanes secouent la tête. Une vieille femme portugaise, établie en France depuis plus de trente ans, m’assure qu’il n’existe pas de mot dans sa langue pour traduire l’écorne-boeuf qu’on appelle mistral ici.

Christine discute avec un poète de Chantemerle et ses amis lorsque j’entre dans la galerie. Nicolas et sa femme font une halte, ils remontent d’Avignon.

C’est au tour d’une vieille dame à l’ensemble bordeaux, béret blanc, de nous rendre visite ; une Parisienne alerte et souriante que l’âge a cassée, établie à Grignan depuis trente ans déjà ; visiblement une habituée de la galerie, courbée et penchée sur les casses. Elle me raconte un épisode de ses douze ans ; son père, un peintre, excellent paysagiste et portraitiste, caricaturiste aussi, l’avait emmenée avec une de ses camarades dans les Vosges. Les deux petites s’étaient mises à racler la terre et gratter les sous-bois au sommet du Hohneck à la recherche d’un trésor. Et comme leur quête tendait à s’éterniser, le peintre les avait sévèrement grondées, excédé de ne pas les voir lever les yeux vers le ciel, les Vosges et s’émerveiller en contrebas du lac de Gerardmer. Elle le remercie, aujourd’hui encore, d’une réprimande qui lui a ouvert les yeux.

Mais les pierres sur lesquelles elle se penche à l’instant lui font douter de la vérité des mots de son père, la convainquent qu’il a été bien trop sévère autrefois. A la voir qui s’éloigne à petits pas serrés, les yeux rivés aux beaux pavés de la rue Saint-Louis, je ne peux m’empêcher de penser que ces pierres semi-pécieuses ont été façonnées par la mer pour les enfants et les vieux.

Christine m’envoie un message, elle a besoin de se reposer et me confie sa galerie. Lily passe à 15 heures avec milord son chien, on bavasse, comme disait Hessel, de rien mais aussi de tout, pendant deux bonnes heures, de ses réalisations à la RTS, des longues marches qu’ils faisaient tous les deux avec leurs amis, de nos connaissances communes.

Fin de journée et soirée à Colonzelle, on a bouclé les comptes, le rouge ne nous fait pas peur. Il nous reste des boîtes en pagaille, on fait la fête, Lucie et Sandra voient là l’occasion de se lancer dans l’upcycling. Rendez-vous à Mézières début octobre.

Jean Prod’hom

Une histoire de la compassion

Cher Pierre,

Sandra, Lucie et les enfants ont débarqué hier soir, tard. Ils dorment lorsque je les quitte ce matin pour la boulangerie de Grillon et le copyquick de Valréas, où je fais imprimer cinquante copies de cinq d’extraits de Tessons qui seront placées à l’entrée. Je dépose le pain sur la table du déjeuner à Colonzelle avant de filer à Grignan.

Lucie Monot

Le soleil entre de tous les côtés, le mistral aussi ; les textes fixés au mur ne résistent pas, tournoient comme des feuilles mortes. Je m’installe dans la salle aux casses, d’où j’entends les voix de Christine et des visiteurs ; ces petites pierres provoquent des souvenirs tout proches d’innocentes confidences. On bavarde, on se quitte à 13 heures. Je m’arrête au retour dans le pré fauché qu’il faut traverser pour entrer dans la chapelle de Saint-Pierre, la porte est ouverte, c’est la journée du patrimoine, j’y entre et fais quelques photographies de Dieu.

Sandra, Lucie et les enfant reviennent chargés de chez Leclerc, on pique-nique sur la terrasse.

Christine que je rejoins a réouvert la galerie à 15 heures, on dresse deux tables sur la petite place qui fait communiquer la librairie Colophon à Terres d’écritures, une placette où s’épanouissent des mauvaises herbes, mauvaises parce que les noms manquent ; je m’assieds sur le versant nord du double banc mitoyen, face à une boîte à bouquins où le livre se vend au kilo, 60 centimes les 100 grammes.

Les gens ont répondu au rendez-vous. Bonheur de rencontrer Sylvie, en vrai, une voix que j’avais imaginée en fa, elle est en do. Lectures ensuite, j’apprends ; je devine le plaisir qu’on peut éprouver à lire ce qu’on a écrit et donner à l’entendre. Plaisir encore de boire un coup avec Brigitte, Eléonore, les deux Bretons, Philippe et les autres, plus tard de manger en famille, Sandra, Arthur, Lili et Louise, Lucie et la grand-mère de Rose.

J’imagine encore, avant de m’endormir, le tesson qui me restera, lorsque j’aurai remis tous les autres aux enfants de ceux qui s’en sont débarrassés, le tesson que je n’aurai pas donné, l’oublié des oubliés : une nouvelle histoire peut-être, celle de la compassion.

Jean Prod’hom

Lucie Monot

Lucie Monot

Le bonheur d’être là s’acharne

Cher Pierre,

J’ouvre les volets et bois un café. François Maurel évoque sur France Inter la vie de Guy Béart, mort en allant chez le coiffeur mercredi passé. Et je comprends mieux le sentiment qui m’habite dans cette maison vide, vide comme une chanson lorsque celui qui la chantait meurt.

Une bande claire au-dessus de Chamaret, fine à l’aube, repousse les nuages ; large et bleue à 9 heures, il n’y a qu’elle en fin de matinée, le soleil coule alors sur les calcaires secs de la rue des Commerçants. Il faudra curieusement que je sorte de la maison pour que celle-ci soit à nouveau habitée, c’est-à-dire que j’y fasse entrer le dehors d’ici.

La cave des Rosier se situe sous le cimetière de Chantemerle, une apprentie m’accueille dans le caveau ; elle complète l’équipe des trois ouvriers qui travaillent sur ce domaine, il appartient à une vieille famille dont on voit les noms gravés dans la pierre du cimetière de Chantemerle.

Les pluies de ces ces derniers jours et un ou deux ennuis mécaniques ont retardé la fin des vendanges, mais la récolte sera exceptionnelle. Je repars avec une fontaine de 3 litres de vin rouge. La cour de la maison d’habitation, les flots généreux de la fontaine qui trône au milieu, quelques oies tapies dans l’ombre donnent à voir l’image d’une ancienne opulence. Mais ils sont nombreux les carreaux brisés et les locaux inoccupés, un coq chante dans les vignes, des canards barbotent dans la petite marre que longe un chemin caillouteux.

Il n’y a pas grand monde à Grignan, Christine est absente et je m’improvise galeriste pendant deux bonnes heures. Je n’aurai la visite que d’une seule personne, une dame toute en bleue, une voisine, c’est elle en effet qui assure la permanence dans la boutique de vêtements située en face de Terres d’écritures.

Le bonheur d’être là s’acharne, la porte de la galerie est grand ouverte, il est midi, avec le bruit du vent dans les branches, le soleil, et celui des feuilles qui roulent sur les pavés. Et pas loin le bruit d’un moteur, une casserole et son couvercle, les grincements de deux fers rouillés, une cuillère dans une assiette. Je ne vois pas bien pourquoi et comment je pourrais résister.

L’écrire ne le diminue pas mais le soulève, l’élargit en le maintenant en-dehors de soi. Il n’y plus d’après dans la cuisine, sous le tilleul, sur la terrasse de la Bourgade, au bord du Lez. C’est en écrivant qu’on s’y abandonne le mieux, en s’en détachant qu’on y est le plus mêlé. Et même impossible, on aimerait qu’il se prolonge.

Jean Prod’hom

La Drôme charrie de grosses eaux terreuses

Cher Pierre,

Les autorités communales ont donc fait tronçonner l’immense tilleul du carrefour, on ne voit ce matin, de partout, qu’un étrange vide qui s’étend bien au-delà de son point de disparition. Nécessaire ? Les avis étaient partagés hier soir, les enfants exceptés qui ont joué dans ses dépouilles.

Il a plu toute la nuit et c’est sous une pluie serrée que je quitte le Riau à 7 et le Mont à 14. Je fais une halte à Aubonne pour retourner les six tablettes qu’Yves et Anne-Hélène n’ont pas utilisées à Grignan ; impossible de toucher la somme en liquide, l’employée d’Ikea me délivre un bon.

Le Salève est sous le soleil, je file d’une traite jusqu’aux Abrets, emprunte le chemin des écoliers jusqu’à Voiron, reprends l’autoroute jusqu’à Valence. France Inter et le soleil m’accompagnent.

Sous le pont de Crest, la Drôme charrie de grosses eaux terreuses au-dessus desquelles des pigeons – en est-ce ? – font un drôle de ballet. Je bois un coca sur la terrasse du café de Paris, mange un croissant en feuilletant le Dauphiné ; l’opticien descend bientôt les stores de sa boutique, le patron du bistrot le suit de près. Je reste seul, regarde par la fenêtre la nuit qui tombe.

Je n’imaginais pas que mes billets puissent amener un jour l’un ou l’autre des quelques lecteurs qui me font le plaisir de lire ce que j’écris, à réagir de la sorte. C’est fait ! Et même plutôt deux fois qu’une, en seulement deux jours. Le premier m’enjoint de quitter ma lune et de revenir parmi les hommes le plus rapidement possible, et même, si j’ai bien compris, de quitter le hameau que j’habite, bien trop à l’écart, bien trop à l’abri du monde des hommes et de ses tempêtes. Je doute que j’y parvienne, et que ce soit même souhaitable.

Quand au second, qui est une lectrice, elle pose un certain nombre de questions auxquelles mon billet me semblait répondre, mais j’aurais été bien impoli de l’inviter à le relire, j’ai donc paré au plus pressé en raccourcissant mes réponses si bien que je suis arrivé bien plus tôt à Colonzelle que je ne le pensais.

Jean Prod’hom

Les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent

Cher Pierre,

L’école a ménagé pour les oublieux et les indisciplinés des niches dans lesquelles ils sont convoqués pour payer d’arrêts leurs petits ou gros forfaits. Les têtes brûlées prennent immanquablement le pas sur les têtes en l’air et profitent du repaire qui leur est offert pour leur apprendre l’art de la dispute et certains de leurs secrets. J’ai passé une heure et demie cet après-midi à faire le maton avec une dizaine de ces gamins. Quatre d’entre eux, très forts, très très forts, très très indisciplinés, m’ont obligé à revenir sur la vieille promesse que je m’étais faite de ne jamais accabler les enfants qui en sont arrivés à ses extrémités-là ; le fait est bien établi, avant d’être des indisciplinés, ces enfants-là sont des oubliés.

Le prix que nous aurons à payer, les idées que nous aurons à développer puis à déployer pour redonner à ces oubliés-indisciplinés-révoltés le goût de vivre en société, croît chaque jour davantage. Les nantis ne parviendront pas, sans rien céder, à se protéger des mines qu’ils préparent pour disposer d’un bout de terre sur un territoire dont ils sont les natifs et dont ils n’ont jamais été chassés. Le temps presse et la réponse nécessite que nous renoncions à d’imbéciles privilèges, mais surtout que nous fassions autre chose avec ce qui est à notre portée, pour obtenir les mêmes bénéfices mais à moindre prix, sans en exclure personne : se taire, marcher, écrire, aimer.

La littérature est essentielle à cet égard-là, parce que lire et écrire ne coûte rien, n’en appelle qu’au temps qui passe et au livre, quel que soit sa forme. Le monde n’a guère changé, le ciel, la mère et la ville ressemblent à ceux dont le saint Augustin de Carpaccio a été témoin à Venise. La souplesse de notre rétine ouvre nos vies à des mondes improbables, sans bouger, dans nos jardins ou nos chambres. Il y a toujours du revenir en arrière quand on va de l’avant.

Le soleil revient à la Marjolatte (Marjolattaz), puis glisse derrière les sapins du bois Vuacoz. J’écris ces mots à la bibliothèque et trouve le temps de renouer avec ma vieille promesse. Les bûcherons ont tronçonné l’immense tilleul du Riau, on s’agite au carrefour. Non, je n’accablerai ni les autorités communales ni les enfants, mais je ne baisserai pas non plus les yeux devant la facture que nous aurons à honorer pour bifurquer. Il faut nous réjouir de cette autre route qui, comme la première, ne mène nulle part, mais autrement et sans reliques.

De leurs côtés, les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent sur les réseaux sociaux. On dit, amende et corrige ; on asserte, rectifie et précise ; on écarte, adoube et caresse. On ne sait pas très bien ni pourquoi mais ça écume. Ceux qui sont supposés savoir sont condamnés à se réconcilier, parlent d’une même voix et faufilent des accords. On parle d’art, de lenteur et d’oeuvre grandiose, tous savent au dedans que l’essentiel est ailleurs : les innombrables romans pèsent trop lourd sur la vie littéraire. Par chance la nuit vient.

Jean Prod’hom

Vous êtes bien mignon Jean

Cher Pierre,

Romain, à qui le responsable de l’inauguration des nouveaux bâtiments de l’école où je travaille, a prié de réaliser le programme des manifestations, m’a demandé de rédiger le texte introductif. Je m’y colle ce matin en essayant de faire voir, au passage, le visage de Janus de cette noble institution qui, simultanément, abrite des activités qui n’ont guère changé depuis Jules Ferry et digère tant bien que mal des mutations profondes que tous les acteurs de l’école sont invités à honorer aujourd’hui, qu’ils le veuillent ou non, et qui les obligent à réorienter leurs efforts en usant des outil si nouveaux qu’ils les laissent souvent pantois.

Je tais l’autre idée, iconoclaste, selon laquelle les embarcations construites par nos architectes pour apprendre à nos enfants à naviguer sur terre, sont obsolètes avant d’être mises à l’eau. Les moyens de communication, mais aussi de stockage de l’information dont nous disposons ne nécessitent plus de grands locaux fixes, pouvant accueillir 20 ou 30 élèves – et le matériel supposé nécessaire –, mais au contraire des espaces réduits, modulables, capables d’accueillir jusqu’à cinq ou six personnes – pas plus – ; un local permettant à une centaine de personnes de travailler individuellement et en silence ; un autre enfin, de même dimension, à l’acoustique irréprochable, qui permettrait à un orateur de se faire entendre de tous, ou à un film d’être projeté dans de bonnes conditions. Inutile de parler de cela, personne n’est prêt à le concéder, pas même à entrer en matière.

A la suite de sa lecture de mon billet de hier, un lecteur écrit ceci : Vous êtes bien mignon Jean, mais les réfugiés politiques qui déferlent sur l'Europe n'effleurent même pas votre village ? S'il vous plait, revenez un peu parmi nous. L'homme, qui se déclare humble disciple de Montaigne, de Spinoza, de Rousseau et de quelques autres s'étonne que ma prose élégante rebondisse sur l'orbe du monde réel comme si elle ne l'effleurait même pas.

Dois-je rester dans le village que j'habite et m'en excuser, ou rejoindre ce disciple de Montaigne et aller à la rencontre des réfugiés politiques qui déferlent ? Que cet homme prenne en otages des auteurs qui ne lui appartiennent pas et qu'il m'arrive de lire parfois, en se proclamant leur disciple, ajoute un peu de colère à mon désarroi. Ce monsieur veut-il étendre la guerre partout, même dans mon village ? Il doit comprendre que je défendrai mes enfants où que nous soyons, dans sa ville ou ici au cul du monde.

L’intervention de cet homme, quoi qu'il en soit, laisse entrevoir l'incurie des épargnés. À moins qu’il ne soit en danger et que derrière ses allures de révolté, il soit un réfugié qui fuit et demande un asile ? J’aurais aimé qu’il me demande comment va le monde, je lui aurais répondu : Pas bien ! Mais faut-il mal tourner pour en être solidaire ? C'est un miracle que nous soyons encore vivants.

Belle soirée dans l’ancien cinéma du Bourg en hommage d’Hessel, avec ses amis, mais je ne prolonge pas la fête. Sale journée ! Une amie de Montreuil m’envoie un gentil mot ; ce que j’écris, dit-elle, l’apaise. Elle ajoute pour mon bonheur qu’elle a trouvé dans ses rêves un petit tesson avec une main dessinée dessus.

Jean Prod’hom

Un peu de philosophie phénoménologico-pratine

Cher Pierre,

Il a plu toute la nuit et je me lève reposé de Grignan ; je traverse la journée d’assez belle humeur mais les yeux fermés ; je la termine au Chalet des Enfants, devant un thé et la pluie qui s’est remise à tomber. J’en profite pour me perdre dans la clairière que j’aperçois derrière la porte vitrée et m’embarquer dans un peu de cette philosophie phénoménologico-pratine qui m’amène à penser parfois, lorsque la fatigue me rend transparent, que mon corps et ma tête sont assez poreux pour laisser entrer morceau par morceau l’ensemble des choses qui m’entourent, mais aussi l’inverse, laisser filer et se mêler à l’étendue mon souffle et ma peau.

Notre corps est en effet un puits assez profond pour recueillir et traiter l’ensemble des sensations qui lui parviennent de partout et en tous sens, sans qu’elles n’en ressortent jamais, laissant à la nuit le soin d’en interrompre le flux, à nos désirs de l’accélérer, à notre conscience d’en détourner le flot, au langage de le doubler et d’en atténuer les effets.

Mais le corps est aussi insignifiant qu’une seule maille d’une toile d’araignée, si bien que ce que l’homme a cru comprendre s’échappe en le trainant derrière lui.

Je remonte au Riau, le garagiste a changé mes essuie-glaces. Les anniversaires des deux grands approchent : Louise recevra une nouvelle guitare, Arthur un ordinateur. Lili trouve toute cette affaire injuste, c’est toujours elle qui a son anniversaire en dernier.

Jean Prod’hom

Celles dont on ne dispose que du profil facebook

Cher Pierre,

Il y a celles et ceux que l’on connaît depuis peu ou depuis toujours, celles et ceux que l’on ne verra qu’une seule fois, d’autres que l’on ne verra jamais.

Il y a, depuis peu, celles et ceux dont on connaît le profil Facebook, et dont on tire, sans le vouloir vraiment, une image complète et vraisemblable. Parmi celles-ci, celles dont l’image composite que l’on s’était faite s’évanouit, sans faire aucun bruit, lorsqu’on les voit pour la première fois. Je les avais conçues sans voix, jamais imaginé la lenteur de leurs gestes, la manière qu’elles ont de vous regarder ou de baisser les paupières, penser, parler, sourire, de vous quitter enfin.

Grand bonheur donc, hier, de faire la connaissance d’Hélène Sturm et d’Isabelle Damotte, en vrai, petite satisfaction aujourd’hui de prendre acte trivial de ceci : les images ne montrent rien de ce qui est, elles n’en sont qu’une partie volatile, infime, à la consistance et aux pouvoirs étranges : la consistance des nuages et la faculté de se déposer sur tout, comme la poussière, de s’infiltrer partout, comme le plus dangereux des poisons.

Edouard et Françoise ne repartiront que demain, on s’embrasse. Je fais un saut à Terres d’Ecritures pour embarquer les tables que nous n’avons pas utilisées, regarde dans la salle vide la belle installation qu’Yves et Anne-Hélène ont réalisée, la coexistence simple et pacifique des bris de vaisselle et des photographies, la fixité des secondes et la mobilité des premiers ; neuf îles autour desquelles le curieux peut aller, se pencher, toucher, prendre, retourner, table d’enfant dont les photographies définissent le territoire et les tessons le jeu. Je les laisse, bien certain que je les retrouverai plus tard, comme les enfants de Port-Béni, inutile de mettre ces pierres sous clé.

Je passe dans l’autre salle, presque vide, vide de l’absence de ceux qui m’ont fait l’amitié de venir écouter mes sornettes et de boire un coup. Dans un coin le quarteron de vingt litres et les cinq casses bourrées jusqu’à la gueule.

Un climatologue parle sur France-Inter de dimensions qui m’échappent, j’ai peine à le croire malgré son assurance, ou précisément à cause d’elle. Je m’arrête à Crest pour rédiger ces notes, une poche du ciel lâche à nouveau, aucun bistrot en vue ; je pique une chaise dur la terrasse du café de Paris – fermé le dimanche – que je dépose sur le pas de porte abrité de l’opticien. Des gens entrent se réfugier dans l’église, trois scugnizzi de Crest, trempés jusqu’à l’os rient et crient, entrent et sortent, assez vieux pour tirer sur des mégots mais trop jeunes encore pour préparer des mauvais coups.

Il est 22 heures 30 lorsque j’arrive au Riau, Oscar aboie une fois, aucun bruit ailleurs, les portes des chambres des enfants sont fermées, Sandra s’endort.

Jean Prod’hom

Un gros sou, un iota et puis plus rien

Cher Pierre,

Une drôle de bête appelle au milieu de la nuit, fauve ou serpent, l’autre se tait. C’est mon sommeil ou le sien, à la fin, plus de bruit. Long silence qu’un couteau crève ; grosse poche lâche, pleine à raz-bord, il est six heures, le ciel perd ses eaux qui claquent sur le bitume.

Ce matin, le ciel se mire deux fois dans une flaque double ; je lève la tête, c’est le soleil qui sèche et repasse les dentelles des génoises. Je bois un coup, sirop de fraise d’Eyguebelle, sur la terrasse du Sévigné. Y reviens, le temps est passé, Pascal et Jasmine sont des gamins qui ne demandent rien.

Tout se précipite, au pas, bonheur de rencontrer Isabelle, Hélène et les autres, de lire ainsi, et d’entendre, l’écho de ce qu’ils me renvoient et que je leur dois : un gros sou, un iota et puis plus rien ; écrire et lire, écouter et dire, on y prend goût.

Jean Prod’hom

Allons à Quimper danser breton

Cher Pierre,

La journée a passé en coup de vent, on a effeuillé les lauriers. Beau travail. Les gens de métier entament mes dernières convictions autour d’un feu de camp, je brûle ce qui brûle, prends congé de ceux qui restent, de ceux qui s’en vont, j’excuse, remercie et pardonne. J’écris à ma belle : Ne touche à rien, princesse, n’ajoute rien, ne retranche rien, tout est bien trop fragile. Ecoute la mer remuer les galets. Ce soir, princesse, faisons un pas de côté, allons vendanger ; ce soir, princesse, allons à Quimper danser breton.

Jean Prod’hom

Minuit passé

Cher Pierre,

Yves et Anne-Hélène m’avertissent, minuit passé, que la cinquième photo du neuvième gruppetto a été glissée dans la quarante-cinquième enveloppe pergamine et la centième boîte fermée. Fini ? Pas tout à fait ! Ils me proposent encore d’ajouter un tesson par boîte ; j’accepte sans me rendre compte des conséquences.

Je descends à six heures à la cave, Edouard et Françoise dorment encore. J’extrais avec peine cinq ou six pierres du quarteron de vingt litres que j’ai descendu en août; je me rends compte aussitôt que la tâche sera difficile. Je me retrouve en effet devant un dilemme prévisible mais dont j’ai différé l’examen : faut-il que je me sépare des tessons qui ont, pour moi, une valeur particulière ? ou de ceux qui occupent une place seconde ? Autrement dit, est-il fondamentalement possible que j’abandonne ces merdouilles, quelles que soient les mains qui les recueillent, amies ou inconnues ? Je ne peux en effet m’empêcher de craindre que les gens qui en deviendraient les propriétaires manquent à leur égard du regard qu’elles méritent. Je rationalise : elles ont vécu un premier abandon, il n’est pas concevable que celui qui les en a arrachées les y plongent lui-même une seconde fois.

Mais quand je ne serai plus là, que deviendront ces pierres que je proclamais sans valeur – et qui en ont pris une à mon insu ? Ne vaut-il pas mieux que je m’en débarrasse aujourd’hui même puisqu’il faudra bien m’y résoudre un jour ; cet événement à Grignan n’en est-il pas l’occasion rêvée ?

Le chasseur cueilleur que j’héberge opine du chef et se réjouit de pouvoir enfin se débarrasser de cette caillasse, qui charge les poches d’une existence qu’il partage avec un autre qui est à demeure chez moi. Celui-ci s’y refuse, il craint que notre maison se vide, que nous soyons soudain nus, et que nous prenions froid. Il va falloir donc nous entendre et nous y parvenons ; nous prenons le parti de ne pas nous séparer des pierres que Geoffrey et Romain ont photographiées, mais de céder les autres, même si elles me sont chères. Cet arrangement m’apaise et je retire des casses, avant 7 heures, vingt tessons.

Edouard et Françoise sont au marché de Nyons, ils font quelques courses ; c’est sur la terrasse de la Bourgade à Grillon que je rédige ces notes, avec la sensation que je suis sur la bonne voie, bonheur mêlé, comparable à celui du chasseur-cueilleur sur une aire de repos. Je rentre pourtant à Colonzelle, me remets à la tâche et choisis 10 nouvelles pierres. Serais-je donc bientôt guéri ?

Christine ouvre la galerie, il est 14 heures 30, on décharge les casses. C’est la première fois qu’elle voit ces morceaux de terre, les considère en spécialiste, étonnée de la disparition de leur couverte, intriguée par leurs motifs, leurs couleurs, leurs formes. On va fêter ça au Sévigné, Françoise nous rejoint, on parle de l’apéro de samedi. Il est temps de songer à la vitrine qui donne sur la rue Saint-Louis : quelques livres, une casse et deux douzaines de tessons feront l’affaire.

Le soleil baisse, il me reste beaucoup à faire ; un message sautillant de Sandra repousse les menaces de l’à-quoi-bon auquel je cède parfois.

Jean Prod’hom

Le camp de base est installé

Cher Pierre,

La nervosité est palpable. Le surplus de travail lié à l’inauguration des nouveaux bâtiments, le spectacle des petits, les jeux de pouvoir des grands, la rétention des informations d’un côté, leur dispersion de l’autre y ont chacun et chacune leur part. Ce qui ne m’empêche pas de boucler les affaires courantes, de négocier très précisément avec les élèves ce qu’ils auront à faire pendant mon absence ; ils ne semblent pas mécontents de me voir tourner les talons, assez satisfaits, je crois, de montrer ce qu’ils sont capables de faire seuls.

Je fais un tirage des papiers pour Grignan – mon vieil ipad pourrait lâcher – et remonte au Riau ; les portes sont grandes ouvertes, Oscar entre et sort à sa guise. Oh! les beaux jours.

Sandra est d’accord de rédiger l’article sur les championnats du monde de trial que Jean-Daniel m’a demandé d’écrire. Cette femme est une perle, elle sait tout faire, efficacement, sans jamais se départir de son sourire – ou presque –, si pleine d’attentions que je me demande si je la mérite.

France Inter m’accompagne une partie du voyage et double mes songeries, qui s’échappent dans la campagne que l’autouroute traverse comme une fermeture-éclair, vieille, usagée, une fermeture-éclair qui ne fermerait plus. Pas le droit de m’arrêter sur la bande d’urgence, pas le temps de faire halte sur une aire de repos, alors je les laisse filer. Elles ne sont pas perdues, je les retrouverai peut-être. Mais à considérer la célérité avec laquelle elles disparaissent, je prends conscience qu’elles sont toujours plus brèves, toujours plus volatiles, comme si leur grain s’amenuisait davantage, si bien que les grosses mailles du filet que je leur tends ne parviennent plus à les retenir assez longtemps. Impossible de les saisir.

Je fais une halte à Crest, sur un banc devant l’église, place Général de Gaulle ; les cloches sonnent curieusement 19 heures : trois fois trois coups, puis à la volée. La place est vide, 23 degrés s’affichent à l’enseigne du pharmacien. Je dévore une quiche lorraine et une tartelette aux myrtilles, trois morses pour la première, deux pour la seconde. Je bois un coca au café de Paris, anciennement café Peyrot dont on voit une ancienne photo au-dessus du bar.

Sandra m’a envoyé un message, elle me raconte qu’il y a le feu au Riau, la mère d’une camarade de Lili l’a avertie en effet que des poux dansent sur la tête de sa fille. Il faut choisir les armes, chimiques ou naturelles. Sandra a décidé que la guerre sera chimique. Elle m’écrit en préparant une pizza et en faisant une lessive, en résolvant quelques équations et en rédigeant l’article qu’a demandé Jean-Daniel ; elle n’a pas de temps à perdre, Arthur l’attend à l’arrêt de bus. Et moi qui suis là, au café, un café que je vais devoir quitter, le patron ferme. Je lui envoie des lauriers, elle m’envoie un baiser.

Le jour baisse et je rate la croisée de la Bégude-de-Mazenc. Je parviens enfin à rejoindre Espeluche, monte un col sans nom avant de redescendre à Salles-sous-Bois. Edouard et Françoise m’invitent à leur table qu’ils ont dressée sur la terrasse. Le camp de base est installé, les grandes manoeuvres peuvent commencer.

Jean Prod’hom

Jamais aussi bon que lorsque on n’y est pour rien

Cher Pierre,

Le journaliste de la feuille locale, qui souhaitait l’autre jour me poser deux ou trois questions par téléphone, vient boire un café à 9 heures. On s’installe dans la véranda et on babille pendant une heure et demie. C’est son dernier article, il reprend ses études de sociologie à la fin de la semaine, il songe plus tard entrer dans une carrière diplomatique.

Je prépare ensuite ce que je vais dire à Grignan, saute le repas de midi, me retrouve avec les élèves de 9P pendant deux périodes, poursuis dans une salle de dégagement ce que j’ai commencé, au soleil et fenêtre ouverte ; je termine à 18 heures.

Tessons aurait pu s’intituler Terres d’écritures, au pluriel. Nous lui avons préféré, Pascal Rebetez, Jasmine et moi Tessons, un mot lourd, coupant aussi, qui rappelle les origines industrielles de ces rebuts.

Mais ceux qui ont eu l’occasion de feuilleter ce livre ont certainement constaté que ces morceaux de terre cuite, malgré tout, dévoilent des motifs, souvent simples, parfois rustiques ou sommaires, mais des motifs tout de même, qui en font les cousins lointains, très lointains des terres calligraphiées que Christine Macé expose dans sa galerie depuis des années.

Mais que les habitués de cette galerie ne se méprennent pas, ces tessons n’ont aucune prétention, ils ne sont pas des oeuvres d’art et je ne suis ni potier ni calligraphe.

Ces merdouilles, comme les appelle si gentiment David Cuendet, se satisfont de n’être rien, moins que rien. Et leur collecte n’est en réalité qu’une lubie sans conséquence, le fait d’un indéfectible paresseux qui s’est toujours promis qu’il ferait un jour quelque chose de ces morceaux de vaisselle ramassés sur les rives de deux ou trois mers, de quelques lacs, de quelques rivières.

Au bout du compte, je n’en aurai rien fait. Le gros du travail, c’est la mer, le sable, le vent et les circonstances qui s’en sont chargé, je n’ai été là que pour les cueillir au moment de leur floraison. Deux photographes, des vrais, ont eu la difficile tâche de faire passer une cinquantaine de ces tessons de la plage à la page, de métamorphoser ces objets de peu de valeur en pierres précieuses, ou semi-précieuses. Je leur ai collé aux basques une poignée de textes disparates, petites coques de noix qui m’ont permis de revisiter quelques-uns des enseignements et des plaisirs qu’ils m’ont procurés. C’est tout.

Mais il a fallu encore, pour que tout cela ait lieu, des gens de courage, ceux qui m’ont mis le pied à l’étrier il y une année exactement, Pascal Rebetez et Jasmine qui savent faire des livres et des miracles.

Christine Macé, curieuse de tout, ouverte à tout, passionnée de terre et d’écriture, n’est pas restée insensible à ces objets oubliés et à ce livre ; elle leur a ouvert sa galerie, merci.

Ma paresse ne s’arrête pas là, je crains qu’elle ne soit sans borne, si bien que je ne pourrai jamais m’acquitter de toutes mes dettes. J’en ai contracté une immense auprès d’Anne-Hélène Darbellay et Yves Zbinden, qui m'ont fait l'amitié de s’occuper de tout, ils ont conçu le dispositif, donné une allure aux morceaux de terre cuite, aux textes, aux photographies qu’ils ont choisies, à leur support, aux boîtes qui les réunissent. Tout paraît si simple, il y aurait tant à dire sur leur travail. Et sur celui de Françoise, Edouard et Lucie, de Sandra, Lili, Louise, Arthur qui ont soutenu et soufflé sur les braises d’une aventure qui doit tout à la bienveillance des gens qui m’entourent. Je leur suis redevable de tout et je vérifie chaque jour davantage l’adage suivant lequel on n’est jamais aussi bon que lorsqu’on y est pour rien.

Qu’un musée archéologique ait accueilli ces merdouilles dans ses vitrines – et celui de Lausanne l’a fait pendant 6 mois –, on pouvait encore le concevoir. Il l'était moins qu’elles se retrouvent dans une galerie d’art.

Mais à y regarder de plus près, il faut se demander si le silence dans lequel ces tessons se tiennent alors qu'ils auraient tant à dire de leurs aventures, des conditions de leur apparition, des circonstances de leur rédemption, des incidents sans lesquels ils ne seraient jamais devenus ce qu’ils sont, ne fait pas d’eux je l’ai dit, les cousins éloignés des oeuvres d'art, des cousins orphelins, dépositaires, si cela se pouvait, d’un art anonyme.

A moins que Christine Macé, en les accueillant à l’intérieur même de sa maison, n’ait voulu conjurer le sort, en faisant une place à ce à quoi sont condamnées les merveilles qu’elle expose, et s’allier ainsi les bonnes grâces de saint Bonnet, de sainte Catherine ou de l’un ou l’autre des saints patrons des potiers.

Ce ne sont à la fin que des pierres, des photographies et quelques textes, qui constituent tout à la fois les traces du temps qui passe, et le gué que j’emprunte pour continuer et me risquer sur des rives que je ne connais pas.

Au Riau, Louise m’appelle avant que j’aie eu le temps de retirer mes chaussures, elle a fait une bonne note à cette dictée dont elle craignait le pire. Arthur fait des math et Sandra écrit son second livre. Il me revient de faire à manger et d’aller chercher Lili. Ni une ni deux, je glisse les restes du gratin au four et jette dans une marmite les rudiments d’une ratatouille.

Jean Prod’hom

Il y a des réveils que l’imprévu égaie

Cher Pierre,

Il y a des réveils que l’imprévu égaie et maintient accrochés aux rêves ; un ami m’avertit en effet que Michel Audétat a écrit hier un billet sur Marges, dans le Mag du Matin Dimanche. Un beau billet, de ceux qui témoignent qu’un autre au moins a été sensible à la lumière qui fait trembler l’ordinaire et nous fait aimer celui-ci plus que tout au monde. Oui, les jours méritent qu’on s’y attarde ; oui, il est de belles joies nonchalantes ; oui, il existe des asiles et des heures dans le creux desquelles baigne ce quelque chose dont j’ai cru percevoir la mélodie et que j’ai souhaité faire entendre aux inconnus qui auraient pu être mes amis, et je l’entends miraculeusement animer l’écriture d’un autre. Non, nous ne sommes pas seuls au monde.

Il me faut pourtant cesser de faire des phrases et rejoindre la mine, je m’y enfonce sans interruption jusqu’à midi. Je dévore ensuite une pizza au Central avec deux collègues.

Le site pour l’inauguration du complexe scolaire fonctionne, les dix élèves qui auront pour tâche d’éditer sur le web les textes et les photos que leur enverront par Ipad les élèves des autres classes sont prêts, Evernote et RapidWeaver n’ont plus de secret pour eux. Raul a protégé le domaine des marges.net en réalisant une partition qui interdira aux élèves l’accès à la racine du site.

Yves m’envoie deux images des tirages des 9 x 5 photographies, il descendra avec Anne-Hélène jeudi. Comment les remercier ? Je prépare un gratin dauphinois et lave une salade ; Sandra et Louise rentrent un peu avant 20 heures d’Oron, sans Lili qui a préféré renoncer à ses cours de piano, Arthur qui fait du parkour à Lausanne rentre à plus de 21 heures. Je me couche avant minuit, cela faisait longtemps.

Jean Prod’hom

Allez au jardin de la vie

Cher Pierre,

Romain m’envoie une photographie prise dans une librairie de la région. On y aperçoit Marges au premier plan, à côté de L’homme qui jouait de l’orgue, Listen to this, Musicophilia, Les Danseurs mythiques, Danse avec l’espoir, « Piaf », La voie de la voix, Les 101 grand opéras. Une erreur d’aiguillage ?

Pourquoi pas, c’est peut-être sa place ; je constate en effet, pas internet, que La librairie du Baobab à Martigny l’a indexé sous Lettres et linguistique ; les livres comme les hommes peinent à trouver la place qui est la leur, jusqu’à ce qu’ils comprennent que d’autres places peuvent leur convenir.

Olivier me téléphone, nous descendons au bord du lac, marchons jusqu’à Lutry où un boit un café. Trois mois qu’on ne s’était pas revus. On cause de tout, enfants, job, retraite, projets tout en remuant les galets ; il trouve un beau tesson qu’il accepte de me laisser. Bonne nouvelle ! il est possible qu’il descende à Grignan avec Patrick, je m’en réjouis. On s’arrête au retour au bord du terrain de foot, les joueurs de Lutry affrontent ceux du Team Gruyère, ; lorsqu’on les quitte, les seconds mènent 2 à 1.

Sandra n’a pas eu une minute à elle de la journée : Ziggy et Sahita, les paiements, les leçons des enfants. Demain c’est visite de chantier, on passe en revue les travaux qui restent à faire dans la maison. Et puis, je mets enfin sous pli les pièces justificatives supplémentaires que l’office des impôts a exigées, Sandra a mis la main sur l’annexe 06 que je ne retrouvais pas. Je fixe les échéances de la semaine prochaine, prépare le remplacement de jeudi avant de finir ma journée à la cuisine.

Je crains qu’on ne puisse disparaître autrement que deux fois, sous la terre d’abord ; sous les mots des inconsolables qui recouvrent ceux du vivant : allez au jardin de la vie.

Jean Prod’hom

Oiseaux des îles et oiseaux-lyres

Cher Pierre,

C’est jour de fête à Pépinet ; à la foule des lecteurs se joint dans les travées celle des ombres, des noms scandés qui sont à eux seuls des livres : Enard, Ernaux et Dicker. Christine Angot ? on est en rupture de stock ; Annie Ernaux ? avec H je crois ; Le Ruffin ? pas mal, surtout la fin ; le Meizoz ? je n’ai pas lu ; Un Amour de jeunesse, c’est d’abord un film, n’est-ce pas ?

Un vieux beau commente les nouvelles parutions, soupire, compare, distribue les lauriers, il fait entendre, avec son chapeau, qu’il a aimé Mort à Venise. Un autre, moins beau, carnet et cabas à la main, fait ses emplettes : Hamel, Maggetti, Brügger. Je remonte au Riau les mains vides.

Nous partons, Sandra et moi, nous balader du côté du Bois Vuacoz ; K, au volant d’un gros tracteur, tire une bossette sous le Chauderonnet ; il nous raconte un peu de sa vie dans un français monosyllabique : la Macédoine, sa femme restée à la maison, ses enfants ; ses cousins et cousines qui sont à Belfaux, Echallens, Lausanne. Il nous dit, sans s’appesantir, la solitude dans laquelle il vit, seul dans sa chambre. Il aura son anniversaire dans quelques jours, son sourire ressemble à ses mains. L’année passée, ses patrons l’avaient invité au restaurant, ils avaient terminé le repas avec une tourte, il leur en est reconnaissant. A la maison, Arthur tond le gazon, Louise dessine et Lili lave à grandes eaux sa boîte de peinture.

Le spectacle de clowns commence à 19 heures sous le chapiteau de Bercher, on a donc une heure à tuer ; on la passe au bord de la Menthue, dans le parc animalier du Clos Bercher, un établissement médico-social qui accueille une vingtaine de patients. Cette belle maison de maître accueillait autrefois la direction d’une succursale de Nestlé, on y a fabriqué de 1880 et 1921 des farines lactées et du lait condensé. L’usine, démolie à la fin du XXème siècle, a laissé la place à une dizaine de volières, à des parcs aussi : biches, chèvres, oies, chevaux, moutons,...

Une auxiliaire de santé fouille le parc et les rives de la Menthue pour retrouver, avant le renard, la pintade qui s’est échappée : sans succès. La malheureuse a d’autres soucis, elle nous raconte en effet qu’une pensionnaire qui l’aide à soigner les oiseaux, avec ses petits moyens, a oublié de refermer la porte de la grande volière ; c’est une nuée d’oiseaux des îles et d’oiseaux-lyres qui volètent dans les saules et les pins du parc, sautillent sur les fils de fer des clôtures, sur les grillages et les treillis, picorent dans le pré vert : ils chantent c’est bon signe. La porte restera ouverte toute la nuit, restez ici, faites comme chez vous. L’auxiliaire de santé en rit.

Lis au retour un mot de Christine qui m’attend jeudi prochain, Yves et Anne-Hélène descendront à Grignan vendredi ; Pascal, Jasmine et son fils samedi. Elle dit se réjouir de voir les casses et le travail d’Yves et Anne-Hélène. Elle me dit aussi avoir croisé Philippe Jaccottet à la boulangerie, ils ont parlé de Marges.

Jean Prod’hom

La terre est un seuil et nos vies sont des veilles

Cher Pierre,

Nous serions donc des tard venus ; ce que nous faisons ne serait que le prolongement de ce qu’ont entrepris nos aïeux et notre histoire qu’une question sur le trajet d’anciennes réponses à d’anciennes questions sans formulation. Cette idée me ravit ; elle nous met à l’abri de l’injonction qui nous est faite continûment de ne rien entreprendre qui ne soit radicalement neuf. Elle nous autorise à de ne pas être original, ou en un autre sens. « Nous ne sommes pas d’aujourd’hui ni d’hier ; nous sommes d’un âge immense. »

Les interrogations naissent de notre proximité avec la nuit, elles ne s’en départissent pas ; s’en dégagent pour devenir raisons ; s’en nourrissent, c’est leur milieu ; y transitent, c’est leur canal ; elles y retournent lorsque nous leur faisons faux bond.

Nous sommes invités dans ce délai à déplier ce qui s’est noué dans notre gorge et les chicanes du langage, à libérer son chant, à faciliter les passages, ponts et cols, sans rien aplanir ; à réconcilier le promis avec le révolu sans quoi il n’y aurait pas de paix.

Notre présent étoile en tous sens, il enveloppe le passé et l’avenir ; la terre est un seuil et nos vies sont des veilles.

Jean Prod’hom

La photographie d’un enfant mort

Cher Pierre,

La photographie d’un enfant mort échoué sur une plage a jeté l’effroi. Son visage caresse le sable, son corps est tourné vers la mer au moment même où celle-ci est sur le point de le reprendre ; bientôt dans les bras d’un employé qui l’emportera. Sa terre d’asile aura été, sans délai, sa terre de sépulture.

Qu’on nous présente cette photographie ou qu’on nous la cache, qu’on ajoute un mot à ceux qui ont été prononcés, qu’on les condamne tous, que notre colère gronde, que ceux dont le métier est de parler fassent le procès de ceux qui se taisent et de ceux qui parlent trop n’y change rien, chacun tire la couverture à soi parce que nous avons froid, nous sommes en danger de ne savoir que faire ; il y avait bien la compassion mais l’enfant est seul.

Les cris et les prières montent les murs d’un silence gorgé de culpabilité, nous hurlons et pleurons sur la margelle d’un puits sans fond. Comment diable tout cela pourrait-il s’arrêter ? J’aurais tant voulu peindre des ex-votos.

J’en ai trop dit, je n’ai rien dit, quelque chose remonte les jambes de la sagesse qui avait su mettre un couvercle sur la terreur et la violence qui nous menacent ; nous habitons au fond d’une caldeira géante à l’abri des vents. Mais qu’on ne se méprenne pas, les dieux et les démons se sont réveillés, il faudra les nourrir.

Ce que j’ai à dire, je l’ai dit avant de le savoir, je suis un ignorant.

Jean Prod’hom

Synesthésie

Cher Pierre,

En dehors du tunnel ou du chemin que nous empruntons pour les traverser en compagnie de ceux de notre espèce, nos journées ne sont qu’entrelacs d’innombrables sensations, d’origine diverse, issues du milieu qui nous accueille et qu’elles rejoignent s’y fondant presque immédiatement.

Nos journées ainsi se répètent, et il nous semble même parfois que nous ne vivons, malgré nos nuits, qu’un seul et même long jour dans lequel surgissent et disparaissent à leur tour le lilas, ton corps, une nuée de moineaux, la fontaine, un mirage, une sirène, des iris, un cri.

Restent pourtant chaque soir, au fond du tamis qu’on agite, deux ou trois choses légères, aussi indépendantes les unes des autres que les îles d’un archipel, qui dessinent un être hybride, sans corps ni tête, une constellation si singulière que leur combinaison ne ressemble à aucune autre, une combinaison qui ne reviendra pas, cryptée et verrouillée du dedans.

Je voudrais donner à chacune d’elles le nombre qui l’identifierait, un nombre unique qui envelopperait sa teneur, sa texture et ses couleurs, morceau de marbre noir de Saint-Triphon, terre cuite ou praliné.

Jean Prod’hom

Le jaune des potentilles et des rudbeckias

Cher Pierre,

Ce matin, le vent d’ouest a fait reculer la bise, il a poussé des lambeaux de laine feutrée au-dessus du jardin ; si le jaune des pissenlits, des boutons d’or et des fleurs de colza a fait l’ouverture de la saison en juin, c’est aussi lui qui la ferme en septembre, avec les potentilles de la plate-bande et les rudbeckias du terre-plein.

Le ciel est descendu d’un cran, et le soleil qui s’est levé au-dessus des Aiguilles Vertes s’est glissé pendant une demi-heure sous la couverture nuageuse, il a ouvert comme au premier jour des cols et creusé des vallées qui s’étagent jusqu’aux Alpes, on se serait cru dans les Cévennes ; mais l’huître s’est refermée à huit heures et le manteau de neige sale est venu nouer ses franges à l’arête des Vanils.

Un journaliste de la région me téléphone, il se propose de faire paraître dans son journal quelque chose à propos de Marges, dans l’édition de jeudi prochain. Il me demande si j’ai une minute, si je peux répondre à quelques questions, par téléphone, il a feuilleté le bouquin. Monsieur, ne serait-il pas préférable qu’on diffère tout cela à la semaine prochaine ? Venez boire un café à la maison, mardi à neuf heures, c’est entendu.

Les jours qui viennent m’inquiètent un peu, les rencontres à la va-vite, les malentendus qu’elles vont provoquer, les approximations dont il faudra se satisfaire,... c’est le jeu. Ne pas vouloir convaincre son interlocuteur de quoi que ce soit, aller aux faits, raconter une ou deux choses, de celles qui tombent à nos pieds ou sous le sens.

Il a plu tout le matin. Le menuisier a posé les plinthes dans les toilettes d’en-bas et les stores dans les combles, je mange les restes de l’omelette de hier avant que les filles rentrent de l’école, Sandra leur a préparé des crêpes ; je file au Mont pour deux périodes, remonte. Je rattrape Arthur qui rentre du gymnase sur son vélo, sous la pluie mais enchanté, je fais une dictée à Louise qui me l’a demandé.

Les adolescents et les pré-adolescents ont l’art de jouer avec les garde-fous dont on a cru bon devoir les entourer aussi longtemps qu’ils ne se sont pas bricolé les leurs ; mon dieu que c’est difficile ! Il plu toute l’après-midi, il a plu tout le soir.

Jean Prod’hom

Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl

Cher Pierre,

Je ressors de ces premières journées de l’année dans la mine avec du gravier et du sable plein la tête, qui étouffent les voix du dedans et interdisent l’accès à celles du dehors. Je ne suis plus qu’une tête ronde, étanche, à peine un je serré dans un pudding qui tapisse ma voûte crânienne, embarrassé par un corps dont j’aurais bien pu me passer.

C’est lui pourtant qui trouve à 17 heures une issue, perméable à la bise qui se lève, légère, et au soleil qui a baissé ses feux. Le gravier et le sable glissent derrière les yeux, libèrent la nuque ; les pores de la peau s’ouvrent tout grand – ce sont des phénomènes que Lucrèce a décrits avec précision – , et le petit matériau de remplissage s’écoule comme dans une chéneau, cherche le chemin le plus court ; le corps retrouve ses marques, les bouchons lâchent, la circulation reprend son écoulement dans une tête à moitié vide ; seuls les plus petits atomes restent dans la boîte, ceux qui commandent les pensées les plus fines, ils se mettent à danser dans le vide retrouvé avec les poussières du dehors, les images, les simulacres.

Je lis en rentrant l’Histoire merveilleuse de Pierre Schlémihl dont S m’a parlé hier. J’imaginais que l’épaisseur conférée au corps par le jeu de la lumière et de l’ombre aurait été le pivot du récit d’Adelbert von Chamisso. Il n’en est rien, le botaniste allemand du début du XVIIIème siècle explore d’abord l’exception sociale de l’homme qui a cédé son ombre pour une fortune, et l’exclusion dont il est la victime. Le marché que le diable propose à Pierre pour la récupérer – lui remettre son âme à sa mort – n’y change rien. Les dernières lignes du récit le confirment :

Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer, d’abord l’ombre, ensuite l’argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu’à la noblesse de ton être, tu n’as besoin d’aucun conseil.

En 2004, le beau film d’animation que réalise Georges Schwizgebel à partir de ce livre va dans le même sens : une ombre se libère de son point d’attache et danse ; elle devient un quasi-objet qui réunit les danseurs du monde entier autour de celui qui en est dépourvu. Hymne formel, mais rien ou peu sur le désarroi, la transparence et l’opacité de l’homme sans ombre.

Jean Prod’hom

Rendez-vous à Grignan

Qu’un musée archéologique accueille des morceaux de terre cuite dans ses vitrines, on pouvait encore le concevoir, il l'était moins qu’ils se retrouvent dans une galerie d’art à Grignan.

Mais à y regarder de près, il faut se demander si le silence dans lequel ces tessons se tiennent alors qu'ils auraient tant à dire de leurs aventures, l'escamotage des conditions, des circonstances, des incidents sans lesquels ils ne seraient jamais devenus ce qu’ils sont, les rendent cousins éloignés des oeuvres d'art, dépositaires, si cela se pouvait, d’un art anonyme, orphelin.

Vous voulez en savoir plus ? Alors voici :

un lien vers Terres d’écritures,

l’affichette de l’événement, en grand,

la réception critique de *Tessons »,

l’histoire de cet événement,

... et même un dossier de presse.

Jean Prod’hom

Tessons

Dominique Aussenac

Le Matricule des Anges 161 (mars 2015)

Lisbeth Koutchoumoff :

Le Temps Samedi Culturel ici et là (15 novembre 2014)

Critiques littéraires du « Temps » (23 décembre 2014)

Palmarès ici ou là

Michel Audétat (30 novembre 2014)

Le Matin Dimanche

ch REIHE | ch COLLECTION | ch COLLANA (chstiftung)

Jean PROD’HOM | tessons

Jean-Louis Kuffer (5 et 12 novembre 2014)

Mémoire vive (51)

Ceux qui ramassent des éclats de beauté

Philippe Dubath et Odile Meylan (29 novembre 2014)

24heures 1

24heures 2

Jean-Blaise Besençon

L’Illustré (7 janvier 2015)

Tête-à-tête

Littérature romande (6 avril 2015)

Entretien

Tessons

Dominique de Rivaz (8 mai 2015)

Le Nouvelliste

Pierre Bergounioux (12 février 2015)

Cher Jean

Nicolas Verdan (27 novembre 2014)

Terre et Nature

Etienne Dumont (11 décembre 2014)

Bilan

Alinda Dufey (5 décembre 2014)

Vigousse

Thierry Raboud (6 décembre 2014)

La Liberté (Fribourg)

Carine Delfini sur La 1ère (12 novembre 2014)

RTS

Geneviève Bridel

Le Journal du samedi (27 décembre 2014)

Quartier livres

3.35 - 5.30

La Puce à l’oreille (27 novembre 2011)

Elsa Duperray

La Puce à l’oreille (27 novembre 2011)

Denis Montebello (2 décembre 2014)

Le blog de Denis Montebello

Karim Karkeni (17 décembre 2014)

Sur Katchdabratch

Alain Bagnoud (21 novembre 2014)

Blog

Danielle Marze

La Tribune Nyons-Vaison-Valreas (17 septembre 2015)

Thomas Vinau (8 décembre 2014)

Éclats de rien qui bout à bout forment le temps. Récolte insignifiante des petits morceaux de couleur dont plus personne ne veut. On ne répare pas les pots cassés mais on peut en faire des bouquets, des enfants, des questions.

Sylvie Durbec (22 novembre 2014)

Lire Tessons de Jean Prod'hom, c'est marcher d'un pays à l'autre, d'une plage à l'autre, d'un Portugal aimé à une Bretagne retrouvée. Et les tessons s'entassent un peu partout dans la mémoire. Et ravivent le désir de poursuivre.

Claire Krähenbühl (17 novembre 2014)

Tesson(s) s'ouvre comme une huître et la chair s'annonce savoureuse: "les belles histoires n'ont pas de fin". Pour vérifier, je cours à la dernière page et ça finit bien mais par une promesse. Ouverte. Rien ne finit jamais. On se penche, on ramasse, on touche, on écrit. "Les restes de la vaisselles du monde!" Reliefs. Bris qu'on empoche comme un marron. Brisures qu'on achetait gamines, les morceaux cassés des pièces à quinze (qui se souvient?) un cornet pour 10 centimes. Chutes de tissus, échantillons, lambeaux, brindilles, restes de restes, mots. Motifs.

Dany Schaer (20 novembre 2014)

Journal de Moudon

Echo du Gros de Vaud

Agathe Gumy

Aux 4 coins du Mont (février 2015)

Tête-à-tête

Alain Schafer (6 novembre 2014)

La Broye

PS

Mon rêve, moins ambitieux: que ce petit livre parvienne aux rivages bretons: Douarnenez, Paimpol, Saint-Guénolé, Roscoff,... Si vous en apercevez un dans une vitrine, avec la mer et le sable pour décor, faites une photo et envoyez-la-moi.

Jean Prod’hom

Malheur à celui qui n’a pas trouvé son ombre

Cher Pierre,

Ce sont des bois qui bordent le pays de Vaud au-dessus de Vulliens ; dessous des prés, des haies et c’est déjà celui de Fribourg. On devine, en se penchant, la Broye que dominent Rue et son château ; tout autour le vieux bourg auquel on a accroché il y a vingt ans une zone villas. Je termine Bel-Ami, assis à la lisière, avant l’arrivée des premiers pilotes. Georges Duroy s’est encanaillé en quelques années, à l’école de La Vie Française et des Forestier, il semble même avoir rajeuni et disposer à la fin de tout l’avenir devant lui.

On sonne la messe à Ursy dont on aperçoit l’église ; sa haute flèche ne lève pas le doigt vers le ciel pour rien, les fidèles sont plus nombreux là-bas qu’ici en pays protestant ; son corps, démesuré, rivalise avec les plus gros hangars à tabac de la Glâne. Quinze belles minutes de sonnailles, relief d’une époque révolue qui déroule sa vague, se propage et ondule, réveille les prés, les haies et les restes de la forêt primitive.

Ensuite plus rien : nous sommes en effet chargés, Arthur et moi, de seconder les commissaires des zones 10 et 11 de la course de trial des Vestiges. Un peu plus de six heures à poinçonner les cartes de pointage des cent quarante motards qui ont participé à cette épreuve bon enfant. Bruits de moteur à deux ou à quatre temps et odeurs d’essence.

Le soleil – qui a, aujourd’hui encore, tiré son arc d’est en ouest – a mis le feu. Malheur à celui qui n’a pas trouvé son ombre.

Jean Prod’hom

Deux belles heures assis sur un banc

Cher Pierre,

J’ai relu aujourd’hui tandis que Lili dormait et que Sandra et les deux grands étaient au marché le gros de Bel-Ami, publié sous forme de feuilleton. Je serais assez curieux de savoir comment Maupassant l’a écrit.

Autre chose encore, je suis incapable de me faire à l’idée que Georges Duroy est un jeune homme de moins de trente ans au début de ce récit, tout simplement parce que le narrateur, en indiquant dans le second paragraphe qu’il porte beau par pose d’ancien sous-officier, m’oblige à le vieillir illico d’une vingtaine d’années. Je n’imagine pas en effet un ancien sous-officier de moins de cinquante ans. Rien dans les pages qui suivent ne parviendra à le rajeunir – la réception a décidément toujours le pas sur la production.

On mange dans la véranda, Lili a préparé la sauce à salade, je réchauffe les restes de riz de la veille et passe à la poêle les filets de poulet que j’ai dégelés hier.

On monte en début d’après-midi dans un chalet d’alpage au dessus des Paccots, le chalet des Pueys où une collègue et son mari ont organisé une grande fête ; je passe deux belles heures assis sur un banc, songeries à la longe et tête à l’ombre. Un accordéoniste joue des airs qu’on devait entendre au XIXème siècle dans les gargotes de Bougival, d’Argenteuil, de Maisons ou de Poissy, les airs se succèdent et s’aboutent les uns aux autres, donnant à la fin l’impression que c’est une seule et même mélodie.. Mais nous sommes ici à plus de mille mètres d’altitude, non pas dans l’une des boucles de la Seine mais au pied de Teysachaux, pas de coquettes ou de bourgeois, de parvenus ou d’amazones, mais des familles nombreuses, des collègues et des amis.

Nous rentrons à 18 heures, je laisse Sandra et Louise au bout du chemin, file à Epalinges ramasser Lucie qui mange avec nous les pizzas que Lili a préparées. Il n’a y a pas une minute à perdre, ce soir Françoise chante à Boulens.

Jean Prod’hom

Les vérités naissent en captivité

Cher Pierre,

Premier vendredi matin de congé au triage, je goûte avec Oscar au chaud-froid des matinées de fin d’été ; les entre-saisons, lorsque le soleil est de la partie, c’est peut-être ce que la météo fait de mieux dans nos régions tempérées : grains secs dedans et l’air liquide qui coule sur la peau.

Je songe sous un épicéa, amusé, curieux, aux grandes et petites manoeuvres qui tout à la fois annoncent et constituent la rentrée littéraire, aux bricolages romanesques que les auteurs exhibent sur les plateaux après les avoir escamotés dans leur livre.

Le roman se confronte, à sa manière, plus peut-être que tout autre manifestation littéraire, aux discours ambiants qui établissent ce qui est, le réel, qu’il s'en affranchisse radicalement – sans pourtant désobéir aux principes d’identité et de non-contradiction –, ou qu’il cherche à l’épouser en en suivant les courbes supposées – sans manquer de le tromper, souvent : c’est un roman mais ça ressemble étrangement à ce qui se passe réellement, disait l’un d’eux l’autre jour à la radio. Le roman se donne ainsi le droit de dire ce qui est ou n’est pas, sans être accusé de mensonge, cela donne lui donne des ailes. Mais si l’une de ses missions est d’écrire le vraisemblable, lui revient aussi la tâche d’écrire ce que personne n’a encore vu ailleurs que dans ce qui est en train de s’écrire, le vrai qui se fait.

Le lecteur attend à la fois que le romancier le captive et lui fasse entendre quelque chose de vrai. Cette double contrainte met le second en porte-à-faux : ou il ouvre au premier sa cuisine et la vérité est marquée du sceau du doute, ou il l’escamote et la vérité ne sort pas de l’orbite des représentations lisses.

Les vérités naissent en captivité, au roman de les détourner de ce qui leur a donné naissance et des lieux qui les ont hébergées, en recourant à des dispositifs, à des techniques compatibles avec nos habitudes. Faire entendre la vérité est un métier ; la vérité est un savoir faire, elle se taille, se polit, s’organise.

Quoi qu’il en soit, en temps de guerre comme en temps de paix, ceux qui écrivent et lisent des romans n’ont jamais fait de mal. Et parfois un romancier passe outre, il refuse à la fois de séduire et de convaincre.

Jean Prod’hom

Recommencer même s’il est tard

Cher Pierre,