Bailly, Emaz, Follain, Thomas

Après avoir lu à goulées lentes l'un des chapitres du Dépaysement de Jean-Christophe Bailly, je picore quelques miettes de la Cuisine d'Antoine Emaz qui évoque à plusieurs reprises Jean Follain. Je ne résiste pas à faire une petite place ce matin au poète d'Exister. Ce n'est pas un hasard, il y a un peu de Jean-Christophe Bailly chez Jean Follain par l'écriture duquel l'abstraction, dit justement Henri Thomas, s'éveille étrangement à même le réel.

Mais ce que le premier aboute sur le fil de sa pelote (qu'il dévide dans le quatrième chapitre d'Arles à Srasbourg – avec en guise de fermoir une fève, celle qui l'a fait roi la veille et qu'il caresse au fond de sa poche), c'est ce qu'il collecte de proche en proche le long de ses voyages en France, le disparate faufilé que le second rassemble au pied de la barrière, dans l'instant, à même cette étrange terre où l'on est seul :

Parler seul

Il arrive que pour soi

l'on prononce quelques mots

seul sur cette étrange terre

alors la fleurette blanche

le caillou semblable à tous ceux du passé

la brindille de chaume

se trouvent réunis

au pied de la barrière

que l'on ouvre avec lenteur

pour rentrer dans la maison d'argile

tandis que chaises, table, armoire

s'embrasent d'un soleil de gloire.

Quand à la France que le premier traverse et dont il s'est donné pour tâche de saisir le sens, le monde, la ville étrangère, l'histoire, les deux hémisphères, l'hiver occidental, le vieux continent, les innombrables pays que bâtit le second pour abriter l'éclosion de ce qui est, ils sont bien plus une absence qu'une présence, l'expression d'une énigme et l'aveu des faibles pouvoirs dont nous disposons pour offrir un toit à ce presque rien qui pousse depuis l'arrière, ce à quoi on n'a pas assez pris garde et qui nous constitue par en-dessous bien plus que ce qu'on rabâche jusqu'aux poncifs. Pour instituer l'introuvable identité frémissant d'être effleurée, portée par la vertu d'un égarement méthodique – d'un bégaiement – qui pousse à l'avant de lui les traces de ce qui existait en dormance depuis longtemps déjà, les rassemble en prenant garde de les tenir à l'écart de toute comparaison, en accueillant le vent qui n'a pas cessé de souffler et le flottement qui sied à leur improbable apparition.

Jean Prod’hom

43

Si la phrase te file entre les doigts, c'est peut-être parce que que tu as ferré du gros. Mais ne te réjouis pas trop vite, il est peut-être trop gros pour toi.

Jean Prod’hom

Il y a les cahiers de planification

Il y a les cahiers de planification

les doutes qui subsistent

les rôdeurs

il y a la tête des clous

les mariages au printemps

il y a la salade à tondre

l'autre versant de ceux qu'on aime

la toque des cuisiniers

le bruit du râteau dans la plate-bande

Jean Prod’hom

Dimanche 25 décembre 2011

Ecrire l'ombre des choses portée sur ce qu'on ne retient pas.

Jean Prod’hom

A.16

L'homme d'autrefois – j'entends celui du paléolithique – ne disposait d'aucune des voies du réseau actuel de communication qui, concédons-le, lui auraient facilité la tâche lors de ses pérégrinations le long des saisons. Condamné à aller de l'avant, il entamait chaque jour la plante de ses pieds sur le silex mélangé à la terre, se déchirait les mains pour saisir les mûres dont le sang se mélangeait au sien. Aucun talus pour s'asseoir, goûter aux baies et reprendre son souffle, aucune saignée à travers bois pour intercepter le gibier. Je l'imagine un bref instant, exténué, rêver à ce peu de temps qui indubitablement lui manquait pour rêver un peu de sédentarité.

Voici qu'aujourd'hui l'homme dispose d'un réseau illimité de routes et de chemins, sur mer, sur terre et dans le ciel, qu'il utilise pour prolonger sa vie chez soi avec les siens, près du feu, domestication et clos, réserves et provisions qui lui assurent sa subsistance. Il rêve pourtant aujourd'hui encore au temps qui lui fait défaut pour quitter vraiment sa demeure et vivre ce que ses ancêtres sans attache devaient à la fin avoir en horreur. Lorsqu'il part, c'est aller-retour.

Les choses sont ainsi faites que l'homme du néolithique – c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui – emprunte pour quitter sa demeure les chemins qui le ramènent irrémédiablement chez lui, il n'en sort pas. Il lui faut désormais, autant pour demeurer dans sa demeure que s'en aller, faire d'autres rêves qui ne relèvent ni de l'aménagement du temps ni de celui de l'espace. Ces rêves n'ont qu'à peine commencé, mais on peut cependant déjà prendre acte du fait que la terre que l'on habite en la parcourant en tous sens et le temps qui nous est octroyé nous laissent la bride sur le cou : notre demeure est peut-être celle qu'on rejoint en la quittant, celle qui ne nous retient pas et dont on se rapproche un peu en la ressaisissant depuis l'ouverture de là-bas.

Jean Prod’hom

Eclairer le ventre de la nuit

Elle me dit alors qu'une seule ambition l'habitait encore, celle d'allumer les modestes feux qui éclaireront demain, peut-être un peu, le ventre de la nuit, celle d'y avancer sans avoir été l'obligée de personne, comme nous le faisions autrefois, Michel, François et moi sur le gué que nous établissions par-dessus l'été, celle de fournir une ancre aux récits dont nous sommes les passants hébétés. La nuit se refermait à chaque pas derrière elle et l'océan demeurait inentamé à l'avant de sa coque. Elle naviguait avec l'assurance qu'elle buterait un jour contre un de ces hauts-fonds cachés dans la nuit – qui sont autant d'appels – et sur lesquels l'un de ses proches, elle l'espérait, aurait à préparer le feu qu'un autre allumerait pour éclairer ceux qui viendront après nous.

Jean Prod’hom

Il y a la paresse des rivières et celle des diamants

Il y a la paresse des rivières et celle des diamants

les pelotes de laine

la brutalité des circonstances

le chant du rossignol

il y a la terre que se partagent l'abandon et la résistance

l'annulaire

l'exportation des savoirs-faire

la journée des fonctionnaires consciencieux

l'inavouable

Jean Prod’hom

Dimanche 18 décembre 2011

Le froid et l'obscurité à même la rue, les lèvres bleues, tombeau usé ceint d'un vilain tablier, c'est une mauvaise journée pour ceux qui n'ont plus rien, bien froide et bien misérable, la faim creuse leur mine. Pauvre petite ! La neige aux belles boucles virevolte autour de son cou depuis la veille, elle est assise dans un coin, immobile et affaissée sur elle-même, le froid l'a saisie et accompagne ses mauvais rêves. Elle ne bouge pas sous l'avant-toit, au travers duquel souffle le vent, paille et chiffons inutiles, elle regarde les gouttières. A côté un grand poêle de fer blanc abandonné, orné de boules de fer et surmonté d’un couvercle, une boîte d'allumettes vide. Mais qu’y a-t-il donc ! Une lueur s'effondre, l’oie de glace saute de son plat et roule sur le plancher, des images montent, montent le long des vitres épaisses, ce ne sont que des étoiles qui tombent en gesticulant.

Plus loin, entre deux maisons aux façades aveugles se faufile une nouvelle et froide matinée. On a retiré les échelles du ciel, le froid et l'obscurité s'avancent sourire aux lèvres… Sur le muret un tas, morte, morte de froid à l'aube. Petit cadavre en paquet posé sur le muret.

La Petite Fille aux allumettes, Hans Christian Andersen

Théâtre du Jorat

Mise en scène : Gérard Demierre

Jean Prod’hom

Tempête à Treyvaux

Dieu, ce beau mirage, écrit Michel Bavaud dans un ouvrage que je n'ai pas lu, récemment paru aux Editions de l'Aire. Le vieil homme précise sur les ondes qu'il l'a aimé et qu'il a servi son église de tout son coeur. Il proclame aussi dans les quotidiens locaux que Dieu n'existe pas. Ça me dit naturellement quelque chose, mais quoi exactement ?

Son intelligence préoccupée n'en pouvait plus de faire le grand écart avec Rome et ses sacrements, trop c'est trop, Michel Bavaud a décidé de rapatrier sa foi attachée à une figure de papier. La confiance qu'il avait placée crédule en Dieu, il la place désormais en l'homme seul. Difficile pourtant de faire sans la figure à laquelle l'homme est resté fidèle tant d'années, alors il s'indigne, se met en colère, exprime une rage qu'il a tôt fait de regretter, oh la solitude. D'avoir brisé la sainte alliance sans être un militant du grand soir n'est pas sans dangers : Michel Bavaud est rejeté tout autant par les athées – pourquoi tant de temps ? – que par ses compagnons de route qui le condamnent aux enfers.

Dieu, ce beau mirage est la confession d'un laïque engagé au service de Rome, l'histoire de la conversion d'un déçu de Vatican II, modérateur du synode diocésain chargé de mettre en oeuvre les décisions du Concile : rien, aucune avancée, un recul plutôt. Cessons donc de prier, agissons et mettons notre foi en l'homme : liberté, égalité, fraternité en lieu et place des trois vertus théologales. La raison a définitivement gagné la partie. La Bible ne tient pas debout. Vive la République !

Si les conversions (comme les dépressions) sont de petites tempêtes individuelles qui inquiètent toujours un peu les proches – comment nos amis se remetteront-ils de la négation et nieront-ils cette négation ? – ce sont elles également qui conduisent les hommes à reconsidérer les vertus de l'agnosticisme – seul mot qui supporte les affixes de la folie –, à suspendre leurs certitudes, à mettre entre parenthèse les dichotomies pour guetter ce qui s'établit loin des principes, dans la traîne qui glisse sur les choses comme la neige de la mariée, là où persiste l'hérésie, mystère auquel il est inutile de demander grâce. Ne pas choisir, ou choisir à peine, en guettant ce qui est sans le saisir autrement qu'avec les noms qui passent et qui vous emmènent parfois à la verticale du paysage.

Jean Prod’hom

Il neige même dedans

Les chutes abondantes de la nuit ont rejointoyé les pentes du ravin, le barbelé des clôtures a disparu, les pièges se dérobent, on oublie même les morts. Un bruit d'étoffe fait taire toute velléité de sortir dans cette copie flamboyante du sommeil, il neige dedans. Les récits se sont tus, l'avant et l'après recouverts par une épaisse couche de neige. Il faudrait peut-être faire un pas dehors, mais que feras-tu dans cette immense salle d'attente ? Pas bouger, maintenir le pouls au ralenti jusqu'à la nuit que tu aperçois, trou noir autour du filet d'eau et le merle près de la haie. Tu rêves alors, pour durer encore un peu, à la rose de novembre et aux fruits du sorbier.

Jean Prod’hom

A égale distance les uns des autres

En marchant sans but, on côtoie parfois à deux pas l'intérieur des choses dont on a l'impression soudain de partager le sort, sans y voir très clair, mais avec la certitude d'en être, grand visage tourné vers le ciel, visage immense, immense comme l'oeil de la bête croisée l'autre jour à la patte d'oie. Mais là ce sont des arbres.

Ils sont à leur place, ensemble sans être contemporains, à bonne distance les uns des autres, vicaires dans un espace désencombré des trajectoires qui superposent les temps, hors du labyrinthe qui nous tient en laisse, en un carrefour où il n'y a plus rien à décider, carrefour sans route, sans croix – plus donc de regret – et où se manifeste le dedans dans le dehors qui se dérobe. Les arbres ne font rien pour durer, ils en sont revenus, rien sur les lèvres, les yeux ouverts seulement jour et nuit. Et la promesse qu'ils demeureront lorsqu'on s'éloignera, c'est tout ce qu'on sait, comme des figurants qui n'ont rien demandé. Les vertus ont leur temps propre, la scène émeut, quelque chose monte depuis le dedans, comme la sève, c'est un peu de vertu. Ils ne s'en attristent ni ne s'en réjouissent, pas de quoi s'apitoyer, c'est ainsi depuis toujours.

L'autre monde est sans doute dedans le nôtre, hésitation sans fin pour deux fois rien au regard des anciennes croyances, appelé à disparaître à midi lorsque les enfants rentrent de l'école. En attendant la partie d'échecs est suspendue et, tandis que les arbres enfoncent leurs épaules dans la terre, le sursis se prolonge en une éternité sans couvercle, le ciel.

Jean Prod’hom

Les poissons dans l'épuisette

... même paradoxe d'un parallélisme convergent, même volonté d'emprise, même jeu de cache-cache, même espoir de saisie.

Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement, Seuil, 2011

![]()

Les poissons dans l'épuisette, le paysage sous cadre, le visible dans la boîte, tes mots dans le récepteur, le démon aux chicanes, le gavage des oies, les papillons dans le filet… Et tandis que tu déclines l'universel, immobile derrière une clôture aux larges mailles, les choses vont et viennent sans laisse, vivantes, mourantes. L'eau de la fontaine file entre tes doigts et tu entends l'appeau qui appelle la grive, l'appeau qui appelle le chevreuil, et la grive dans le ciel et le lièvre dans le pré sans personne pour les arraisonner, la mer, l'écume de mer et la silhouette du vagabond qui fend l'air poussé par le vent.

Jean Prod’hom

il y a la fève qui voyage au fond d'une poche

Il y a la fève qui voyage au fond d'une poche

les limites de la raison

les châtaigneraies

il y a les divagations

les demis-vérités

le jeudi saint

les subordonnées relatives

les zones franches

il y a les bonnes nouvelles

Jean Prod’hom

Dimanche 11 décembre 2011

Musée romain de Lausanne Vidy

Dernier coup de balai sur le linoléum de la chapelle mortuaire, c'est l'heure, on ferme. Le tombeau est vide, où donc est passé le rédempteur ? Seule la pierre veille, calcaire liquide, pierre au gros grain, fontaine de patience où se désaltère, assis sur une chaise vide, celui qui ne sait plus.

Jean Prod’hom

Dans les parages

Dans les parages de celui qui avance en pays familier et que semblent accompagner l'assurance, la belle allure et les mots attendus, se tient en équilibre l'ombre d'un laissé pour compte, égaré dans un pays qu'il n'a jamais quitté, cherchant les mots qui le rapatrieraient. Il ne trouve que le syllabaire de son premier livre de lecture, sonore et incomplet. Il marche au-delà de la ville qu'il a rêvée, c'est un soir d'hiver dans les ruelles sans éclat d'une banlieue qu'il ne connaît pas, fait halte dans un hôtel. Il regarde longuement les trophées alignés sous la corniche de stuc de la salle à manger déserte, des trophées de chasse. Et il aperçoit sur une des tables un livre plongé dans l'ombre, qui témoigne des gouffres qui nous menacent.

Jean Prod’hom

Les communautés de l'arbitraire

Éric Chevillard aura été l'un des premiers héros des pelouses à succomber à son charme, Roger Federer rejoindra la communauté peu après. Mais ne nous méprenons pas, d'autres avant eux y avaient succombé, d'autres après eux y succomberont. Autour du nombre sacré s'étaient en effet donné rendez-vous le corps et l'esprit, les poètes et les jongleurs, les pelouses et le bitume, le tout et le rien, les riches et les pauvres, Dubaï, Rome, Jérusalem et Toulouse, ce qui avait commencé depuis toujours et ce qui viendrait plus tard. C'est ainsi qu'est née, succombant à son charme, la première des communautés de l'arbitraire qui ont été appelées à fleurir dans les siècles à venir.

Jean Prod’hom

Attelages

J'ai toujours été frappé par le phénomène de dédoublement qui s'opérait en moi au cours de mon travail : je suis mon propre lecteur par lequel l'auteur en moi est sans cesse tenu en bride. C'est un phénomène qui doit être commun à beaucoup de gens qui écrivent : chacun de nous est en même temps les deux membres du couple. Tout écrivain, et même tout lecteur, chez qui le souci de l'art s'unit à une grande méfiance des moyens de l'art, passe par ce double mouvement : mouvement inspiré, mouvement critique. En ce sens je dirai qu'écrire est l'acte de quelqu'un en moi qui parle en vue de quelqu'un en moi qui l'écoute.

Louis-René des Forêts, Voies et détours de la fiction, Fata morgana, 1985

![]()

Si deux voix habitent le même corps – celui de l'auteur – dans l'espace du langage, il n'est pas aisé d'imaginer que la première, inspirée, puisse surprendre la seconde qui la tient en bride, dans un univers et des logiques qui précisément les apparentent. Il m'est plus aisé de penser qu'elles tiennent ensemble les brides d'une monture aveugle qui les mène en des lieux dont elles ignorent presque tout. L'une, critique, soufflant à l'autre, inspirée, qu'elle devrait aller plus loin, plus loin encore, en bridant et débridant ce qu'elles ne conçoivent qu'imparfaitement et qu'elles tentent pourtant de mener ensemble au seuil de celui qui lira.

Il en irait de même pour le lecteur qui, dans un mouvement analogue, s'engagerait par l'autre versant, irait d'un pas inspiré et critique dans les parages de la même aventure dont il n'aurait de cesse de repousser le terme, plus loin encore, plus haut, et ainsi n'en viendrait pas à bout.

Ce faisant, chacun d'eux porterait devant lui ce que l'autre vise avec les plus hautes exigences, présentant ainsi à quatre mains sur les fonds baptismaux ce qui n'est pas encore dit, à la manière des contreforts sans lesquels la lumière qui traverse les grandes rosaces de nos cathédrales ne nous serait pas connue.

On se partage la part inédite des choses, ce qu'on n'a pas encore vu et qu'on ne dira pas, ce qu'on devine, ce dont on croit distinguer le murmure et qu'on porte à l'existence par l'écriture et la lecture silencieuses, à petits pas inspirés et critiques.

Jean Prod’hom

Dimanche 4 décembre 2011

Nos vies sont semblables aux frontispices des vieux livres, nos journées sont des peaux tendues par-dessus le jour dont on aperçoit les feux au crépuscule, bien haut, par-dessus l'ouverture qui bâille entre les épaules de l'horizon, des milliers d'étoiles et la lune à l'air libre qui font entendre le silence et ses soupirs pincés sur les cordes de la nuit.

Je ramène de la Fondation Verdan une plume d'ange – ou était-ce le samare d'un érable de bronze ? – et des babioles : quelques cheveux de la Baigneuse de Valpinçon, les petits récits de Cristina Zilioli, les minuties de notre passage sur terre qui s'inscriront tout à l'heure dans la neige : pont, crochet, îlot ou lac, delta, bifurcation, intersection, terminaison ou tourbillon.

Avant de remonter la vallée du Flon dont on suture les lèvres, je respire au compte-gouttes, les yeux vers le dehors, la tête hors d'elle dans le ciel avec dessous la peau tendue de la ville qui se pelotonne une bouillotte aux pieds, poussé par le flux des crêtes dans le parking désert.

Jean Prod’hom

Il y a ceux devant lesquels on ne pèse pas lourd

Il y a ceux devant lesquels on ne pèse pas lourd

les bons payeurs

l'eau des gouttières

la solidarité des marins

il y a les années décisives s'il y en eût

la loi du moindre effort

la naïveté des oracles

il y a la désobéissance lorsqu'elle est taillée à la hache

les filets de perche

Jean Prod’hom

Tu marches sous la pluie

Tu marches sous la pluie avec pour seuls repères les feux tremblants des réverbères qui bordent la route cantonale et les lacets qu'empruntent quelques voitures pressées, qui se croisent et s'entrecroisent dans la nuit. Tu vois juste assez pour distinguer, loin devant, ton domicile, quelque chose de sombre qui ne bouge pas, quelque chose qui est en lien avec le sol sur lequel tu poses les pieds et que tu n'entames pas. Tu as beau faire aller tes jambes, tu n'avances pas, ton buste demeure immobile, la bête est silencieuse.

Tu ne feras pas long feu sur le dos de cette immense baleine qui tourne lentement sur elle-même avant de replonger dans la nuit d'huile sans provoquer le moindre remous. Tu sens bien que le temps ne se mesure pas à l'espace parcouru, mais est l'effet d'un battement obstiné, celui de tes jambes qui vont et viennent autour de tes hanches dans un vide sidéral. Oui, tu es vivant et tu pédales bien droit sur le dos de Moby Dick.

Jean Prod’hom

De l'alibi

S'en remettre aux justifications et aux tours de passe-passe qui les épaulent pour méconnaître ce qui fut, c'est renoncer aux maigres pouvoirs mis à notre disposition pour avancer dans la lumière de ce qui fait de nous des passagers nus, et en découdre. Je vous le demande, comment ne pas se détourner de ces gens qui condamnent ainsi la liberté et le courage en idolâtrant la silhouette de ce qui aurait été si les circonstances avaient soigneusement suivi leurs exigences ?

Quelle peine pour ces usagers du juste monde, ces justiciers oublieux des vertus, prudence et tempérance, courage et justice ? Il y a du parjure chez ces gens-là, et violation des plus vieux serments. Ils tentent de faire main basse sur le réel en punaisant son reflet sur l'envers d'un décor dans une pièce de circonstance aux accents du cinéma-vérité.

J'envie pourtant parfois ces habiles prestidigitateurs qui vont d'un pied assuré, affranchis bercés par les raisons et les chants paresseux, héros qui échangent délires contre dédires. Je voudrais qu'à leur aveuglement puisse répondre mon pardon.

Jean Prod’hom

Refrain

Au bout des jours

encore des jours

il pleut enfin

mais pourquoi est-ce si long ?

solitude légère

à l'aube blanche

qui nous tient ?

qui nous guette et s'accroche ?

rien au bout

une image

le grain d'une consolation

et la poussière d'une voix

La Ligne droite | Georges Moustaki / Barbara

Jean Prod’hom

Dimanche 27 novembre 2011

Il y avait foule le vendredi et le samedi soir : maoïstes, trotskistes, anarchistes de gauche ou de droite, situationnistes, hardis et souriants au Jour et nuit, au Mao ou au Tunisien, jusqu'à point d'heure, structuralistes, lacaniens ou deleuziens, disciples d'Hermès, cinéastes à la petite semaine, insatisfaits, girardiens agnostiques, écrivaillons pêle-mêle, vendeuses de fleurs, comédiens ou amateurs de LSD. En me rendant ce matin à la cinémathèque de Lausanne, j'ai repensé à cette foule de la ville ouverte des années 70. On s'est retrouvés plus tard dans le café jouxtant la salle où Freddy Buache organisait ses projections après qu'il nous eut déplacés de l'Aula du Collège de Béthusy à l'aile est du Casino de Montbenon. Après on s'est perdus de vue.

Le café est désert aujourd'hui, mais on y projette dans les sous-sols L'Autre côté du monde. C'est l'histoire de la Suisse humanitaire, celle de l'aide d'urgence et de la coopération, du CICR et de la DDC, Médecins sans frontières, Amnesty, Helvetas, Chaîne du bonheur, Caritas,... Les 80 acteurs choisis témoignent de ce que fut leur engagement, ils évoquent les blessures, les difficultés, les doutes, l'excitation, le courage, l'épuisement, les réussites, les révoltes, les malversations, les échecs, les joies, la perte des amis.

On doit cette manifestation à l'association Humem (humanitarian memory) qui l'a organisée à l'occasion des 50 ans de la Direction du développement et de la Coopération du Département fédéral des affaires étrangères. Ce film qu'on a pu déjà voir à Berne, à Genève et Zurich va voyager dès la fin de la semaine prochaine à Bâle, Saint-Gall, Lucerne, puis dans le reste de la Suisse en 2012 et 2013.

Ce projet soutenu par la Confédération – le budget de la DDC en 2008 s'élevait à 1,57 Millards de francs – l'est également par les cantons et de nombreuses organisations d'entraide suisse.

J'ai retrouvé ce matin quelques-uns des acteurs du vendredi et du samedi soir des années 70 à Lausanne, bien vivants à l'écran. Les associations d'entraide ont été pour eux comme des refuges, évitant ainsi le désespoir ou les combats extrêmes sans entamer leur volonté de changer le monde. L'un d'eux dit du CICR qu'il a été l'occasion d'une rédemption. C'est dire que l'aide d'urgence n'a pas seulement eu des effets à l'extérieur au lendemain de catastrophes sociales ou environnementales, mais aussi à l'intérieur des âmes rongées par l'insatisfaction, parfois la frustration et l'appréhension d'avoir devant elles un monde toujours plus vide, déserté par les idées qui les avaient nourries. Avant de succomber à l'abandon, ils ont décidé de ne pas abandonner ceux qui manquaient de tout.

Ces entretiens sont passionnants, c'est jusqu'au 2 décembre à Lausanne, ailleurs ensuite. Nous étions 3 dimanche matin : un enfant une vieille dame et moi. C'est trop peu.

Jean Prod’hom

Il y a le pendant des mauvais jours

Il y a le pendant des mauvais jours

les toits de chaume

les facilités de paiements

il y a le visage dans tes mains

la sagesse des idiots

la grammaire générative

il y a la grammaire dégénérative

les départs différés

il y a que la poésie entière est préposition

Jean Prod’hom

A.15

L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper. Consolons-nous toutefois, le dément n'en saura rien.

L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper, et l'espoir que le dément n'en saura rien est bien vite déçu. Car la démence s'installe sans égards, elle ne referme aucune porte derrière elle.

Jean Prod’hom

Anniversaire

Toutes nos entreprises, vaines ou essentielles, croisent un jour celles que d'autres ont initiées dans le passé ou initieront dans l'avenir, petites ou grandes, c'est l'un des corollaires de l'effet papillon. Ainsi, la petite affaire qui a démarré au Riau le 29 octobre 2008 croise aujourd'hui l'aventure à laquelle Franck Garot, avec la complicité d'Eric Chevillard, a donné le coup d'envoi le 20 janvier 2009, et croisera demain ou après-demain celle qu'a mise en route Roger Federer le 30 septembre 1998 à Toulouse aux dépens de Guillaume Raoux. Et tandis que le roi du gazon songe secrètement au déclin et que le logicien fanatique de la Roche-sur-Yon s'incline une fois encore sur les brins d'herbe de son jardin, je dépose ce billet et m'envole, tourne le dos à ce petit monde, cueille quelques fleurs et m'éloigne de ce point de conspiration, inexorablement, heureux d'en avoir été.

Jean Prod’hom

Les enfants

Arthur peine ces jours à se lever parce que, dit-il, la lumière violente du spot – ou celle du jour – l'éblouit si fort qu'elle l'oblige à maintenir les yeux fermés ; il ajoute qu'il ne voit aucun intérêt à les ouvrir s'il fait encore nuit. Je crains qu'Arthur, comme l'Ernesto de Marguerite Duras, ne refuse sous peu d'aller à l'école, parce que l’on y apprend ce que l’on ne sait pas.

Jean Prod’hom

Dimanche 20 novembre 2011

Discussion ce matin avec Louise qui me confie en des mots crus qu'elle trouve tout particulièrement débile l'exercice qu'elle a dû se coltiner il y a peu, visant à distinguer les différentes catégories que la langue met à notre disposition pour organiser le désordre apparent du monde. Le mot gourmand est-il un nom ou un adjectif ? Et le mot marcher ? Et le mot ridicule ? Elle me convainc assez rapidement que cet exercice l'était bel et bien. Elle me raconte alors la visite que son école a organisé au Musée des Beaux-Arts de Lausanne qui présente une exposition : Incongru. Quand l'art fait rire. A nouveau elle ne ménage pas ses mots et s'emporte, révoltée. Un des travaux présentés l'a particulièrement scandalisée : Le monsieur écrit sur tout le mur la même phrase, comme une punition, "je ne ferai plus jamais de l'art ennuyeux". C'est ridicule, tu trouves pas ?

Les frondaisons des arbres du verger ont fini de brûler, leurs cendres se sont mêlées aux lichens des vieilles branches, l'eau manque dans la souille des sangliers. A la lisière, deux feuillus et un mélèze jettent les dernières hautes flammes, cela fait quelques semaines déjà qu'on attend les mauvais jours qui ne viennent pas, je le dis tout bas, on n'est pas pressés, c'est tout ça de gagné sur l'hiver, sots de s'en attrister, tard pour s'en inquiéter.

On entend les rires du refuge des Censières jusqu'à la Moille Saugeon. C'est une clairière au milieu de laquelle on a construit, dispersés de tout, une habitation et un rural qui ont flambé une nuit de l'hiver 1941. Il reste l'essentiel, une fontaine et un abri. Dès cet instant, on croise l'avant-garde de la foule multicolore qui s'extrait chaque dimanche de la ville.

En attendant le bus, je fais la connaissance de l'héritier d'une famille de propriétaires d'hôtels en Tunisie, d'un Noir qui loge depuis longtemps déjà dans un téléphone portable et d'un adolescent qui a laissé l'avenir derrière lui et qui chante à tue-tête. On prendra ensemble le bus, puis le métro avant d'aller chacun de son côté, les pieds en captivité dans nos baskets.

Et bien, chère Louise, je suis d'accord avec toi, quand un musée décide de nous faire découvrir l'incongru et nous invite à rire, il vaut mieux serrer les dents. J'ai passé ce soir au mcb-a de Lausanne. Je ne sais pas exactement si c'est l'art qui est ridicule ou si ce sont les musées. Je penche pour la seconde solution. Comme toi, j'ai trouvé la paroi de John Baldessari ridicule. J'ai visité chacune des autres salles, croisé des gens malheureux à l'affût de ce qui pourrait les détendre un peu, rien. Pendant ce temps les gardiens du musée me surveillaient, j'étais à l'évidence un suspect, surtout que je ne fasse pas de photographies. Car personne ne doit savoir, rien ne doit sortir de ces lieux qui ne soit contrôlé. Les gardiens semblaient entraînés à défendre une ville assiégée et prêts à donner leur vie. Mais ils allaient voir ce qu'ils allaient voir, j'en ai semé un dans la grande salle, un sombre et retors, pâle comme la mort. Me suis caché derrière la foule des 25 rieurs au garde-à-vous de Yue Min Yun avec l'ambition de photographier le croque-mort au moment même où il passerait entre les Chinois, ni vu ni connu. Il a surpris mon manège et ne m'a pas lâché d'une semelle. Trop risqué, trop entraîné pour moi, trop fort, trop froid. J'ai pris peur, m'est resté que le courage de fuir.

Voilà, chère Louise, une exposition qui montre encore une fois que l'art est grave et que son idéal est le beau. La bienséance est sauve, tout est sous contrôle, le rire est sérieux, le diable aussi, l'ironie sous cadre et la subversion au vestiaire. En rentrant, j'ai regardé pour rire les photos du vernissage que le site du mcb-a met à disposition. Ah ça c'est sûr, on s'est marré ce jour-là.

Jean Prod’hom

Il y a les semaines sans brainstorming

Il y a les semaines sans brainstorming

l'anneau de fer devant l'auberge

l'intrication quantique

le lamellé-collé

il y a les fourches télescopiques

la considération de ses moyens

l'envers des tapis

il y a le plumet des fifres et tambours

le biais de tes réponses

Jean Prod’hom

Ça tient comme une fleur

C'est un pays sombre et triste ; la route d'E. vous guide par des courbes douces au regard dans une auberge ravernie. O le vin aigre, les cigares étouffants ! Mais il y a un beau ciel clair et gris sur les collines. L'église aiguë de Cossonay crève le moutonnement des verdures bleuâtres. Tout près de moi bouillonne une source de lait dans le canal. Perrette Perrette, je suis heureux et triste à la fois. Ma fuite n'est pas que folie, et Dieu, malgré l'affreux spectacle de ce coeur empoisonné me rendra peut-être la voix que j'ai perdue.

S'il regarde ainsi dehors, ce n'est pas tant qu'il rêve avec dans son dos les tâches qui l'étranglent et ceux qui s'affairent chevillés à leur quant à soi, c'est qu'il fait son école buissonnière, vole debout par-dessus la butte et les branches couleur de cendre des feuillus nus du préau. Il a l'esprit loin à l'horizontale, au-dessus des moilles et de l'étang du Sepey, au pied de l'horizon, à L'Isle et Montricher. Ce serait peut-être bien que ceux d'en face en fassent autant, un jour les hommes laisseront tout ça en plan.

Non non, il ne rêve pas, ne conçoit aucun lieu secret, ne creuse aucune tanière, ne ramènera aucun galet, ni la baguette du sourcier. Son esprit vagabonde dans le vent, l'infatigable vent, ajuste de mémoire les parties du paysage qu'il a parcourues, les habitants qu'il y a croisés et les fontaines qui chantent sur la place des villages déserts, maisons agglutinées, vides, fenêtre fermées, portes murées, dépenses condamnées, plus d'épicier, mais des vieux, les derniers vieux.

Il colle tout ça ensemble avec le ciel désintéressé en-dessus qui écarte les murs qui le soutiennent, ça tient comme une fleur. Tout est à sa place, en-deça de l'obligatoire et du facultatif, les choses sont là, pour tout le monde, avec l'évidence qui sied à ce qui est.

Il ramasse en un seul geste les prés et les bois, les lisières, les chemins, les faufile et les pend par d'invisibles fils aux bords du ciel. De là-haut, il en voit plus qu'il ne l'imaginait, mais il s'agit de tout prendre. On perçoit alors quelque chose comme une poussée qui dure intacte, un appel malgré le détournement que chacun fait de soi-même. Et le zénith s'installe au coeur de chaque chose, et rampe, il n'y a personne devant la grande fenêtre, ne le cherchez pas au pied du Jura terme du contrat. Pour traverser le creux que rien ne remplit, il lui avait fallu autrefois un permis de voyageur de commerce, hier un traité de marche en plaine. Besoin de rien aujourd'hui, plus rien à faire ici.

Jean Prod’hom

Le fil ténu qui me fait tenir debout

Pour Floriane

Méditation de Thaïs | New Philharmonia Orchestra / Lorin Maazel violon & direction

Tous les enseignants en convenaient, elle était douée de telles qualités qu'aucun obstacle ne lui résistait quels que soient les domaines, si bien que nous redoutions que nos besaces manquent un jour de ce qui la rassasiait. Vaine inquiétude, elle se montra toujours à même, en puisant je ne sais où, de distinguer un frémissement dans les coins délaissés et les matières les plus inertes. Elle rendait notre métier facile et agréable, on en aurait aimé une demi-douzaine comme elle dans nos classes, brillantes et vivantes.

Nos craintes ne se dissipaient pas complètement cependant – c'est ainsi dans nos métiers – et revenaient par une porte dérobée. Ignorant le chemin que la jeune fille empruntait pour faire tenir ensemble ce qu'elle embrassait, je me mis à craindre sottement qu'elle ajoutât un jour à son menu, sans en connaître les conséquences, l'ultime tâche qui lui eût fait baisser les bras, placer sur le bûcher et brûler ce qu'elle avant engrangé.

Un jour je la vis triste, elle m'apprit qu'une blessure l'empêchait pour quelque temps de se livrer à une passion dont elle ne parlait pas, j'en fus réconforté. Je me mis à soupçonner que la musique avait quelque chose à faire avec la grande santé qui l'animait et mes craintes qu'elle en portât trop s'éloignèrent.

C'est de ce jour que date au fond, je crois, ma certitude que tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici avec un réel plaisir ne l'auraient pas comblée si le vide creusé sur les bancs d'école n'avait pas accueilli dans le même temps, là-bas, la musique dont elle charriait l'instrument dans une boîte noire, son violon. Les derniers mois passèrent, elle me sembla s'éloigner toujours plus des lieux qu'on partageait.

Arriva enfin le jour des promotions, à l'occasion duquel il est convenu qu'on se dise au revoir, elle monta sur scène. J'entendis alors un peu de ce qui l'animait et qui lui donnait la force de changer en or ce qu'elle touchait. J'entendis distinctement ce que je n'avais pas imaginé tout au long des années. Elle n'était plus assise tête penchée sur ses devoirs, mais debout devant un lutrin, la tête dans les étoiles. Elle n'était plus l'élève de tête écoutant parmi les autres la parole du maître, mais seule, ou presque seule, faisait entendre par l'une des petites fenêtres de la cellule de sa passion la voix de son violon. Elle me livra le fil ondoyant d'une méditation, fragile et courtoise, et j'acquiesçai à ce qu'elle ne disait pas, écoutez-moi maintenant, écoutez le fil ténu qui me fait tenir debout et qui allège la charge de ce que je sais, écoutez le souffle de ma passion, je m'éloigne, libre enfin.

P.S.

Avertissement

Jean Prod’hom

Dimanche 13 novembre 2011

J'aurais préféré l'emporter cette boîte en bois exposée au Musée d'éthnographie de Neuchâtel, sombre, patinée, ramenée vide d'Angola. Au moins la tenir un instant dans les mains ou, à défaut, placer ici son image. Impossible de remettre la main dessus malgré le moteur de recherche mis à la disposition du visiteur. Etait-ce une boîte, un pot ? Quelle langue parler avec les bases de données ?

Au rez, une douzaine d'artistes régionaux ont donné une chance à des objets enkystés dans les collections, en en faisant ou en en disant n'importe quoi, mais au moins quelque chose, en les installant dans un espace dont ces objets semblent s'étonner eux-mêmes avant de retourner dans la nuit.

Je sors du Musée avec l'impression désagréable que leur avenir est de moins en moins assuré, affiches géantes pour expositions réduites, on y met tout on y met rien.

J'apprends près de la sortie que Jeanne Favret-Saada sera là le 22 novembre 2011 à 20h15 pour faire la sorcière. Son ouvrage paru en 1977, Les mots, la mort, les sorts : la sorcellerie dans le bocage, m'avait bien remué. Je serais bien allé la semaine prochaine l'écouter pour savoir sans la lire ce qu'elle devenait. Comment vieillissent les bonnes idées ? Que sont devenues celles de Francis Jacques, de René Girard,... ? Je n'irai pas. C'est ainsi peut-être que les idées prennent de l'âge.

Dans la ville couleur curry, le dimanche, il y a toujours quelque chose à voir en automne : et par-dessus tout, la traversée des jardins de la Collégiale avec le lac en contrebas. Toute la placidité de la Suisse est là présente d'un seul coup. (...) nulle part ailleurs, à seulement sentir s'écouler les heures au bord d'un lac ou devant la draperie des hautes neiges, on n'atteint à une volupté aussi sensuelle et aussi légère. Les eaux du Léthé de l'Europe se rassemblent là, dans ces lacs au bord desquels le troisième âge attend la fin aussi paisiblement que l'appesantissement sans drame d'une dernière morte-saison. (Julien Gracq)

Lui, il a le courage et la droiture des poètes, des immigrés, des ouvriers, des artisans, ceux qui nous obligent à ne pas succomber au charme délétère du cosy. Il a l'allure de ces hommes qui sont venus d'Italie ou d'Espagne prêter main forte à la réalisation des grands chantiers du nord de l'Europe, autour des années 60. Il est d'Agen. Je l'ai rencontré dimanche au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel. Il portait une chemise blanche, manches retroussées et la moustache au vent.

Il essaie de décrire le monde avec une économie de moyens admirable, il n'en démord pas, en usant d'un langage qui l'oblige à ne plus être tout à fait d'accord avec le monde réel. Tout ses mots sont pesés pour penser l'impensable. Je ne comprends pas tout. Ses paupières sont un peu lourdes. L'homme finit chacune des phrases qu'il a commencées, on distingue même parfois l'esquisse de formes fixes. Il nous interdit au détour d'en faire trop, car il ne faut pas exagérer, garder la tête froide et se satisfaire du fait qu'il y a toutes les chances que le soleil revienne demain, c'est déjà pas mal. Vous pouvez l'entendre au Museum d'histoire naturelle jusqu'au 21 décembre 2011, dans le cadre d'une exposition – Sacrée Science ! croire ou savoir. . . – qui présente la messe épistémologique des années 60.

Au milieu de la rumeur, c'est beau, c'est précis, sans ambiguïté. Assez pour retourner la tête pleine au pays de la molasse. Il s'appelle Alain Aspect, c'est un poète tout à fait sérieux, un poète qui ne se paie pas de mots, un physicien.

Jean Prod’hom

Il y a les livres qu'on ne lira pas

Il y a les livres qu'on ne lira pas

les dogmes religieux

les manches retroussées

il y a cette valise abandonnée sur le quai de la gare

les approximations

les signes du zodiaque

le dédoublement du temps

les petits répertoires

les journées sans privation

Jean Prod’hom

Paroles de meunier

Oh! du monde on en a vu. Au moulin toute la journée, aux fourneaux du café le soir. Comprenez, c'était pas assez pour un et trop pour deux. Alors on est allés ainsi de fil en aiguille. Depuis plus de trente ans. C'est allé vite et fort, vous verrez. Aujourd'hui on est moulus, on remonte à Villarzel.

Jean Prod’hom

De quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?

Cette soirée que j'avais voulu escamoter me pèse étrangement. Tandis que l'heure avance, que ce jour-là va bientôt finir et que déjà je le voudrais fini, il y a des hommes qui lui ont confié tout leur espoir, tout leur amour et leurs dernières forces. Il y a des hommes mourants, d'autres qui attendent une échéance, et qui voudraient que ce ne soit jamais demain. Il y en a d'autres pour qui demain pointera comme un remords. D'autres qui sont fatigués, et cette nuit ne sera jamais assez longue pour leur donner tout le repos qu'il faudrait. Et moi, moi qui ai perdu ma journée, de quel droit est-ce que j'ose appeler demain ?

Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, III, 14

Erhard, Georges et moi

On était finalement arrivés entre ciel et terre, Erhard, Georges et moi. On n'aurait jamais cru pouvoir y arriver.

C'était dingue, on avait grimpé sur des séracs en habits de carnaval, croisé dès l'aube des longs-courriers et les derniers oiseaux migrateurs pour finir là, sans y croire, frigorifiés. Au sommet, on est restés quelques minutes à peine à nous demander chacun pour soi comment bon dieu fallait faire pour qu'il nous reste quelque chose de tout ça. Le temps passait et rendait notre départ urgent et improbable. On a fini par redescendre, je ne sais pas comment, on n'a rien ramené.

On est là aujourd'hui sans Erhard, mais on est restés lucides tous les trois.

On disait qu'on pourrait toujours revenir et qu'on ne faisait que passer, seule l'étendue nous comblait, on manoeuvrait pour rester vivants, vraiment vivants. Erhard est rentré plus tôt. Comment avons-nous fait pour nous séparer ?

Ce n'est pas le sommet qu'on visait, qu'y fait-on sinon y laisser sa peau. Non, on voulait rentrer sans dépasser les bornes, et s'il y avait un sommet, c'était tant mieux, mais un col souvent suffisait. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas, c'est quoi la question ?

Ce qui nous aurait arrangés, c'était de ne pas avoir à repartir, mais on n'avait pas d'excuse, fallait y aller, et puis on se serait mordu les doigts. Faut savoir qu'on marche pour soi, c'est-à-dire pour rester vivant et pour revenir, ou ne jamais revenir, c'est la même chose. C'est pour ça que des fois tu n'as pas envie de redescendre, t’es ailleurs. Et tu sais que bientôt tu donneras cher pour revivre cet instant, alors tu restes au sommet, parce que tu n'es pas loin d'être un autre homme, c'est difficile à dire, un autre homme dans un autre monde. T’as le pied dans l’au-delà, à la merci de tant de choses, t’es mort, t'es aux anges. Les sages disent qu'il faut continuer à grimper quand t'es au sommet. Foutaises, descendre suffit bien.

Quand tu rentres t'as pas l'air d'un survivant, mais tu l'es, ça tu le sais, non, un revenant, nettoyé comme un galet roulé dans un torrent. Erhard, tu le disais, de tout ça vaut mieux en rire.

Toute les souffrances, les égarements, les doutes valent pour cette minute-là, tout est fini, t'as la peau du visage tendue comme une baudruche, t'as la pupille qui éclaire comme un spot la muraille des questions, tu n'as plus qu'une seconde sur l'arrête, insignifiant, pas le temps de prier, rouler suffit jusqu'au camp de base. Marcher ne sert à rien, tais-toi, t'occupe, il est inutile de parler ou d'écrire, il est temps de faire autre chose qu’écrire avec l’écriture, endosse ce qui est sans remise.

Jean Prod’hom

Parabole

Si ce qui est dit est bel et bien ce quelque chose qui s'ajoute en supplément à ce qui est sans jamais en faire partie, on ne pourra faire mieux que parler en paraboles, et ce que tu entends ne saurait être autre chose que ce qui vient de l'autre rive. Nous aurions pour tâche de faire coïncider, par-dessus l'abîme, le réel avec ce qu'on en dit, en aménageant des gués, en multipliant les métaphores, en inventant des langues qui se chevauchent, en creusant en chacune d'elles la place de ce qui leur manque, en mêlant l'eau et le feu, sans jamais y parvenir, avec le souci de demeurer sur le qui vive, c'est-à-dire à côté, ébloui par ce qui se déroule de l'autre côté : le coq et l'âne.

Jean Prod’hom

Il y a les semaines sans powerpoint

Il y a les semaines sans powerpoint

les saltimbanques

leur insouciance feinte

il y a la grammaire lorsqu'elle se montre dans son modeste appareil

le battant des cloches

les choses reléguées à la périphérie

les passes

les laisses

ce qui ne nous retient pas

Jean Prod’hom

Dimanche 6 novembre 2011

Pour Christine Jeanney

Le vide s'associe au calcaire pour offrir parfois à celui qui n'en demandait pas tant des corps de pierre gorgés d'eau. Pas touche, ou avec les lèvres au creux de ton bras. Vase égaré qui ne sert plus, mis au ban de ce qui passe et chute, tenant enclos ce quelque chose qu'on aperçoit dans les yeux du captif, persistant lorsque la partie est perdue. On ne l'imaginait même pas. Rien en lui, pas plus hors de lui, l'impair solaire qui brille et manque de rien. S'il est amputé, ce n'est pas tant de ce qu'il retenait dans son ventre, mais des mains sur ses flancs. Le jour creuse les reins, on ferme les portes, sens-tu ton corps qui s'ourle et roule dans la nuit.

Vase funéraire, haut d'une trentaine de centimètres, égyptien, Ve ou VIe dynastie, sous-sol du MUDAC, cote Ber0457 de la collection Berger. Vide.

Le vase tient l'avenir entre ses mains comme les pivoines et, tandis que le vent dépose ses grains de braise sur le sable, il reste en arrière, intouchable, tenu par rien, vieilli dès le premier jour, sans jamais avoir à songer revenir en arrière. Il médite sous cloche, la durée finira le travail entrepris jadis, lento, lento, ça bouge à peine, mais la pierre fond, coule, fait tenir ensemble l'interminable disparition de ce qui était et sera avant et après nous.

Jean Prod’hom

XCIX

L'été se prolonge une fois encore, Patricia et Jean-Rémy se promènent sur la route qui mène au cimetière, affairés à polir leur amitié naissante. Chacun parle à son tour, il lui fait part de ses sottes convictions, elle lui raconte ses assurances morbides, mais l'enflure de leur moi les rend sourds une fois encore. La vérité et la mort ont bel et bien un mur mitoyen.

Jean Prod’hom

Rolex Learning Center

Vous pénétrez dans ces lieux avec l'étrange sentiment que, sitôt arrivé, il sera déjà temps de les quitter. Alors vous ne vous y installez pas, vous faites quelques pas qui ne vous rapprochent et ne vous éloignent de rien. Vous avez beau chercher, personne ne se dresse nulle part dans ce bâtiment à l'ancre. Les préposés au nettoyage sont vraisemblablement sur le qui vive, mais ils se font invisibles en attendant leur heure. Vous êtes bel et bien en transit, dans un espace sans loi apparente où l'on entend bruire la rumeur d'une autorité, en transit entre rien et rien, c'est ce qui fait le charme des lieux. Les individus que vous croisez sont là depuis toujours, comme des statues de sel dans un décor de papier mâché.

Le désordre et les accidents ont été éradiqués, il ne peut rien arriver, il n'est jamais rien arrivé dans ces lieux hormis quelques dépressions, des accidents cérébraux, des révolutions intellectuelles, des conversions idéologiques, bref rien de bien visible.

Aucune plaque commémorative, on les installera plus tard, lorsqu'on en aura terminé avec ce qui n'a pas commencé. Entre temps on vient prendre un rendez-vous ou un verre, faire une sieste entre deux trains, parcourir un livre. Avec le souci bien compris que tout soit comme au premier jour pour que demain se prolonge comme hier, pour de bon, à moins qu’on ne continue ainsi. Personne n'est surpris de ne pas s'étonner de l'état des choses, on s’habitue vite, sans compter qu'il n’est pas désagréable qu’on vous ignore comme si vous n'étiez pas, qu'on ne vous demande rien. Vous ne savez pas vous-mêmes ce que vous pourriez bien demander, et à qui. Vous vous asseyez pourtant, le temps se glisse à vos côtés et tout s'écarte d'un bon mètre : l'air libre circule au pas.

Les flux pourtant sont si tendus qu’il est déjà trop tard. Vous vous levez, minuit est là, ou midi. Vous constatez qu'on a fermé le bâtiment avant qu’il n’ouvre, avant même qu’il ne ferme, vous ne saisissez plus exactement le sens de ces expressions. Mais vous comprenez soudain que, si les chaises ne sont pas déjà sur les tables, c'est parce que les tables sont sens dessus dessous. Alors vous décidez de rester encore un moment, un moment dont vous n'imaginez pas la fin, mais vous y restez adossé à l'archaïque conviction qu'il vous a toujours suffi de faire un pas pour en sortir.

Jean Prod’hom

Il y a les idées mal ficelées

Il y a les idées mal ficelées

le riz casimir

la sagesse des stoïciens

il y a le martin-pêcheur

la tempérance lorsqu’elle est sans retenue

les sursauts de l’été

il y a les sols détrempés

l'eau d'huile sous l'écume de la mer

le toc de l'autre côté du miroir

Jean Prod’hom

XCVIII

La locataire du duplex que les autorités ont mis en location dans la villa communale au centre du village est une vieille amie de Jean-Rémy qui a quitté il y a peu la ville pour la campagne. Mais c'est dans la banlieue voisine qu'elle enseigne pour quelques années encore. Elle apprend aux plus petits des choses auxquelles personne ne croit plus mais qui ne font pas de vagues. Elle dit aujourd'hui qu'elle souhaite quitter la vie avant que celle-ci ne la quitte. Les mauvaises langues corrigent en disant qu'elle l'aurait souhaité. Trop tard, Patricia est sur la voie du déclin.

Jean Prod’hom

Dimanche 30 octobre 2011

Au-dessus de l'interminable allée de bouleaux qui bordent la Broye sous Lucens, à côté de la route qui mène à Dompierre se dresse un clocher-arcade, c'est celui de l'église de Curtilles perchée sur une butte. Trop d'agitation ce matin pour que les enfants et leurs parents entendent les deux cloches nichées dans le mur appeler les fidèles. Car il y a fête de l'autre côté, au Centre équestre de Curtilles. Les étrilles d'argent des armoiries du village, emmanchées d'or, posées deux et une, le manche en bas dans l'azur ne servent plus depuis un moment déjà, elles reposent dans une vielle caisse en bois au fond de l'écurie, dehors le cul des poneys brille.

C'est la fête au soleil, on se régale, des couleurs et du sérieux de partout, mais surtout chez ces jeunes cavaliers en équilibre précaire sur les flancs de leur poney. Ils jouent avec les soudures comme les pétales des pavots au sommet de leur tige Pas d'orgueil chez eux, mais une ambition calibrée, celle de garder le contact en parlant à demi-mots le langage fruste de ces bêtes qui les visitent parfois la nuit et auxquelles ils confient leur peine.

Nos enfants ne sont pas des héros, mais ils sont aujourd'hui les indiens de notre temps, perchés sur le dos d'êtres étranges qui n'ont pas domestiqué leur sauvagerie, qui ont appris au contact des hommes à tout faire pour en faire le moins possible, à moins qu'ils ne fassent la paire et réalisent avec leur cavalier quelque chose de beau, quelque chose de simple, quelque chose d'élégant. Alors leurs yeux noirs cessent de buter sur l'ombre qui renouvelle leur peur ancestrale, leurs yeux deviennent myrtilles et ceux des enfants se mettent au galop. Ni l'un ni l'autre n'entend plus les décibels de nos voix, le poney galope, le poney trotte, le poney que l'enfant tient par la bride marche, il hoche du bonnet, l'autre sourit. Chacun retourne à ses affaires, l'animal à sa faim et sa peur, l'enfant à sa soif et son inquiétude.

Nus dans les prés, sans mors, loin des propriétaires qui viendront en fin de semaine réclamer leur dû, les rescapés du dimanche désoeuvrent entre rêves et chimères, oubliés dans l'herbe alourdie par la rosée, à laquelle les feuilles mortes vont se mêler, et tout effacer.

Jean Prod’hom

Sans couture

Une bouffée sans couture poussée par le vent, plus réelle que le réel, une chose vive, dense, sans mesure passe aujourd’hui en coup de vent, amenant au pied des montagnes les échos de la mer haute, laquelle reprendra, lorsqu’elle se retirera, ce dans quoi nous sommes tout entiers et dont nous nous sommes éloignés pour boire et manger, mais aussi, je crois, pour en attester.

C’est ainsi qu’elle se fait oublier, comme si elle avait pris un peu de retard, alors qu’elle va pour son compte, c’est ainsi qu’elle revient loin de l’arrière d’où elle prend son envol, c’est ainsi qu’elle nous rejoint et nous enveloppe, nous pousse nulle part, là où elle et nous sommes seuls.

On a tous dû débarquer un jour, certains l’ont fait pour toujours, d’autres se sont postés aux détours, dans les dévers, un peu à côté pour saluer, sans se retourner, cette bouffée sans couture qui vient de l’arrière, sans personne pour la chevaucher et qui irait sans nous si nous ne nous ouvrions à son passage : quelques mots, le mouvement d’une phrase, une petite ivresse, une ondulation avec au bout un instant qui dure tenu par un fil à ce qui nous effleure.

Nous savons désormais n’avoir pas complètement perdu ce qui ne nous appartient pas, nous le savons en bonnes mains. Il est inutile de vouloir tenir captif ce qui reviendra en coup de vent et qui laissera, après son passage, un peu de regret et la nuit venteuse qui enveloppe la succession de nos jours.

Jean Prod’hom

Friedrichshafen

Lorsque Adolf Hitler est porté en 1921 à la tête du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, mon père a 2 ans; sa mère Anna est originaire de Gottmadingen, petite ville de l’Hegau près de Singen. Adolf Hitler devient chancelier du Reich alors que mon père a 14 ans, il vit avec les siens sur les rives du lac Léman. Ma grand-mère, qui a épousé mon grand-père bien avant la première guerre mondiale, ne nous parlera plus tard que fort peu de son exil, de Gottmadingen, de Schaffhouse et de Winterthur où elle a laissé sa famille. Mon père a 20 ans lorsque l’Autriche choisit, par référendum, le IIIème Reich, il en a 21 lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Depuis là tout se brouille.

Je ne suis allé qu’une fois à Gottmadingen, je n’avais pas dix ans. Je me souviens d’un jeune homme solitaire aux cheveux courts qui m’avait montré un pistolet, un vrai, le sien, il s’appelait Andreas et c’était un petit-petit-petit cousin à l’allure d’orphelin. Je me souviens de vieilles dames qui parlaient bas, de leurs maris, ou était-ce leurs frères – il y avait une odeur d’inceste à Gottmadingen. Je me souviens d’une avenue bordée de villas à l’entrée de la petite ville, Andreas habitait l’une d’elle. Avait-il un père ? une mère ? Je me souviens l’avoir accompagné le temps d’une admiration.

On nous a raconté plus tard, sans qu’on songe ma foi poser de questions, les exploits des cousins, des grands-oncles, soldats fidèles ou résistants, traîtres libres ou prisonniers, fuyards, permissionnaires, déserteurs ou croix de fer, soldats d’abord, hommes courageux surtout, hommes enfin, seuls dans le no man’s land de mes représentations. C’est aux désastres de la guerre que j’ai pensé, samedi passé, en me promenant avec Arthur dans le centre ville de Friedrichshafen, ville voisine de plus de 50’000 habitants qui borde le lac de Constance.

Photo : site de la ville de Friedrichshafen

Friedrichshafen abrite aujourd’hui des sociétés prospères, filles et héritières de celles qui lui valurent sa ruine. C’est en effet à cause des Zeppelin, Dornier, Maybach,... que l’aviation alliée pilonna la ville de Friedrichshafen lors de la seconde guerre mondiale.

Les ventres ronds des Zeppelin sont de vrais arsenaux. L’usine Maybach armait les chars allemands de moteurs dont elle avait le secret; les Panzer, les Elefant, les Panther, les Tigre, c’est elle. Quant à l’usine Dornier, elle livrait ses avions à la Luftwaffe : pour de la reconnaissance, le transport de soldats et de matériel, bombardiers ou chasseurs. Le centre historique de Friedrichshafen n’a pas résisté aux représailles. De centre il n’y en a plus.

La ville a été bombardée à onze reprises, nous apprend la section historique du site officielle de Friedrichshafen, du 21 juin 1943 au 25 février 1943. La zone industrielle a été la première visée, mais les zones résidentielles et le centre historique n’ont pas tardé à essuyer les plâtres, tout particulièrement le 28 avril 1945. En moins d’une heure la ville ne fut qu’un brasier; au bilan plus de 1000 morts, 1000 blessés et un nombre incalculable de personnes sans abri qui vivront désormais dans des refuges d’urgence.

Les bâtiments ne furent pas reconstruits à l’image de ce qu’il étaient, si bien que le visage de la vieille ville a disparu aujourd’hui, avec le passé dans son sillage.

Le centre de Friedrichshafen n’a pas d’histoire, c’est un centre à l’allure d’une banlieue, c’est ce qui qui rend cette ville étrange, ville nue, comme ces innombrables villes d’Allemagne détruites et reconstruites à la hâte loin des théories historicisantes, condamnées à un avenir dans un contexte qui ne s’y prête guère.

Comme coupée d’un avenir qui n’existe pas et d’un passé qui n’est plus, Friedrichshafen est retournée à l’état sauvage. Hors de l’histoire comme Stein am Rhein. Mais si le désir semble ne plus circuler dans celle-ci, murée dans des interdits que scandent les façades historiées de ses maisons de poupées, il en va tout autrement sur la place du marché de Friedrichshafen : le désir circule en tous sens, plus de Troupes d’occupation pour gâcher la fête, et depuis 1991 le gros des Forces françaises en Allemagne est rentré. On est entre nous, la mère n’y reconnaît plus ses petits, on ne voit plus qu’une seule génération spontanée sortie la veille des refuges d’urgence, asphyxiée par l’air libre, suroxygénée. En guise de décor des bâtisses vite construites, bâclées, rondeurs, couleurs et fers forgés aux balcons. On se réveille comme d’un mauvais rêve pour plonger son nez dans un espace vide. Ville invivable, condamnée à être continûment présente à elle-même, sans repos. Impossible de s’absenter dans la considération de ce qui fut ou rêver à ce qui sera, une ville sans liens, juxtaposition de niches dans un espace à pente nulle, ville inondée.

L’eau monte, l’inquiétude aussi, le mélange n’est pas bon. Pas d’air à Stein am Rhein, trop à Friedrichshafen.

Jean Prod’hom

Une paire qui faisait la paire

Il y avait un sacré bout de temps qu’on ne les avait pas revus au village. Faut dire que c’était une paire qui faisait bien la paire. Alors personne ne s’en est inquiété outre mesure. Pas même l’Emile qui s’en explique à l’auberge.

- Faut bien comprendre qu’ils étaient bien incapables de demander de l’aide. Pensez, là-haut c’est là-haut, et lui, l’Armand, il avait la jambe qui traînait trop sérieusement la jambe pour oser par ce froid s’embarquer en-bas la dérupe et laisser la Capucine toute seule aux Chênes, surtout qu’elle avait la tête qui avait complètement perdu la tête. Cessez donc de pleurnicher, ça sert à rien que notre sang se fasse du mauvais sang, c’est ainsi, faut pas croire qu’on peut faire changer à l’avenir son fusil d’épaule.

Jean Prod’hom

Il y a la pédagogie institutionnelle

Il y a la pédagogie institutionnelle

l’éclat cireux des vieux planchers

l’étagement des forêts

il y a la chute des corps

tes mains autour du bol de thé

la triple crème

l’entêtement de la pluie d’automne

il y a les rêves qui ne veulent pas finir

les ruisseaux dont on a oublié le nom

Jean Prod’hom

Dimanche 23 octobre 2011

Les heureuses perspectives promises à la fin du XIXème siècle – transports et industries – ne se sont pas réalisées dans ce coin de pays, si bien que Schaffhouse et Constance n’ont pas attendu, Stein am Rhein est restée en arrière, délaissée et respectée comme une veuve.

Petite ville sise au bord du Rhin, à l’ouest du lac de Constance, elle n’est pas sans rappeler d’autres petites villes demeurées en marge de l’histoire, soigneusement conservées, semées à assez bonne distance les unes des autres pour ne pas se faire d’ombre. Elles exhibent chacune leurs particularités et celles que leur ont confiées – en échange de leur protection – leurs fières voisines qui ont continué leur route sans craindre de toucher aux héritages : l’Histoire se détourne des coquetteries. Stein am Rhein s’est fixée pour toujours sur les rives du Rhin à la fin du Moyen Âge.

Stein am Rhein autour de 1900

Stein am Rhein est à l’image de ces blocs erratiques, amenés là on ne sait pas très bien comment, denses, compacts. Il suffit de s’y pencher, d’examiner un fossile ou de tirer un fil pour que, si nous en étions capables, l’histoire de la terre ou celle des hommes se déroule sous nos yeux : on y rencontre des seigneurs fonciers, un maître du marché, l’évêque, l’avoyer, des abbés, un Conseil et des bourgeois, des baillis épiscopaux, des barons et des fonctionnaires impériaux, des corporations, bras mort à l’écart du lit de l’histoire, morceaux de mémoire qu’une mauvaise conscience a décidé de conserver forclos en un même lieu, palimpseste illisible dont on renonce à séparer les couches. Faudra-t-il revenir les mains vides ? On se résout à acheter quelque chose, une carte postale colorisée comme les murs de cette cité de cire.

Protégé par la grâce des lieux qui n’existent pas, le centre historique de Stein am Rhein est aussi indestructible qu’un souvenir. Un seul bombardement en 1945, le 22 février, quelques dommages qu’on s’empresse de réparer. Hier les voyageurs du Royaume-Uni, aujourd’hui ceux du Japon la sauvent de l’oubli.

Ajoutons pour conclure que Stein am Rhein est le premier lauréat du prix Wakker en 1972. Ce prix récompense les villes et les communes suisses qui se sont distinguées dans la préservation exemplaire de leur site. Rien à signaler depuis 1972, aucune pierre n’a bougé, sur les murs tatoués de la ville plus de place pour écrire.

Jean Prod’hom

Un trou au vilebrequin dans le tohu-bohu

Les menaces dont on perçoit chaque matin les échos inquiets, à la radio, au supermarché ou au café pèsent sur notre société et hypothèquent la possibilité même d’un avenir à qui on donnerait autre chose que ce à quoi on l’a condamné, quelque chose comme une chance. Les dettes que les plus pauvres ont dû contracter dans les sous-sols pour assurer leur survie sur des paillassons, celles que les plus riches ont été amenés à effacer pour jouir encore un instant d’un balcon surplombant l’horizon, les intérêts de ces dettes dont nous avons à payer les traites chaque jour aiguisent et apaisent le jeu en rassemblant des adversaires que rien ne distingue pour nous faire patienter et nous consoler en arguant qu’il nous reste de la marge encore avant de devoir plonger vaillants dans la tempête. Les digues sont exténuées, la poussée est continue, il n’y a plus aucun répit, les remèdes sont des poisons, les nuits chevauchent les jours si bien qu’il nous reste bien peu de place et de force pour imaginer ne serait-ce qu’un instant un morceau d’avenir libre d’hypothèques, de dettes et d’intérêts. Certains d’entre nous devront, c’est sûr, demander un crédit pour passer la saison, impossible de faire autrement, mais il convient malgré tout de se réserver une possibilité, tandis que nous parvient de la terre, lointain, un tohu-bohu sans queue ni tête, la possibilité de creuser sur les rives du fleuve qui roule ses eaux puissantes, au vilebrequin, un trou où loger le rien, et d’y écouter la mer comme dans un coquillage.

Jean Prod’hom

Tyrannie de la page A4

Le générateur Van-de-Graaff est naturellement l’un des clous de la visite du Technorama, il produit un courant continu de près de 500’000 volts qui dessine sous vos yeux un arc électrique – ou vous fait littéralement dresser les cheveux sur la tête. A côté de ce monstre la plus grande machine de Wimshurst au monde, avec un diamètre supérieur à deux mètres et des tensions encore de plusieurs centaines de milliers de volts. On rencontre cependant à Winterthur également des choses moins aveuglantes et plus apaisantes : un ballon rouge qui flotte sur un lac de carbone, des arrosoirs d’azote liquide qui traversent des chapeaux de feutre comme s’il s’agissait de vieilles passoires, des faux-semblants, des casse-tête, la solitude des habitants d’une bande de Moebius, les leçons du miroir, la carte de votre visage, l’histoire accélérée de la terre, le carrousel de Coriolis, l’assurance des toupies, l’huile magnétique...

Mais au Technorama de Winterthur, il y a surtout une machine, une machine diabolique qui ramène chacun d’entre nous à sa vérité et à la tyrannie d’une époque, notre apparence mesurée au nombre de pages A4 vierges qui suffisent pour que, enroulés dans ce suaire, nous ne soyons décidément plus rien.

Jean Prod’hom

Elles avaient beau secouer leur crinière

Elles avaient beau secouer leur crinière, les mauvaises herbes et les linaigrettes sauvages du jardin du palais n’avaient pas été en mesure de faire plier la volonté des fils des derniers princes, éduqués dans le culte de la réussite. La force impérieuse qui les poussait s’était installée en eux alors qu’ils n’avaient pas encore les yeux secs. Sans l’avoir réellement choisi, leur chemin grimpait vers un autre ciel, il était trop tard pour qu’ils reviennent sur leurs pas. L’estime qu’ils avaient d’eux-mêmes les faisait espérer, prêts à en découdre pour se partager les honneurs d’autrefois. Mais, comme chacun d’eux était par distinction assujetti à lui-même, ils ne formèrent au bout du compte qu’un seul être à têtes multiples. On les entendait hurler de dépit à la nuit tombante, rien à se mettre sous la dent, les greniers étaient vides et personne n’était enclin à les nourrir. Ils cherchaient dans leur sommeil les traces d’un exploit qu’ils auraient pu déterrer, ou au moins raconter. Mais à mesure que la gangrène faisait tomber chacune des parties de l’ensemble, il fallait bien constater que la boue avait la partie facile et qu’elle engloutissait tout autant leurs rêves que ceux que ces présomptueux nous avaient affermés, en échange de l’exploitation d’une parcelle de terre chiche située au fond de l’ancien jardin de l’avoué.

On ne signalait aucune vague depuis quelques mois, et des douze fonctionnaires de la cité responsables du réseau des inclinations et des haines, un seul était désormais nécessaire pour mettre à jour le plan des affects de la communauté. Rien n’était laissé au hasard, on avait placé à l’angle de l’hôtel de ville un récipient de fer blanc dans lequel on déposait les dernières prérogatives, les chiffres de ce qu’on ne retrouvait pas, les impairs. On le vidait chaque soir sans qu’il y eût de cérémonie, le vent d’est faisait voler les noms des disparus et les mélangeait à la poussière qu’on stockait avec les cendres dans de grandes bassines d’étain, pour si jamais.

Cette déréliction avait du bon aux yeux de certains parce qu’elle obligeait, disaient-ils, les survivants à penser jusqu’où une communauté pouvait désespérer. On égalisa, on égalisa, la température se maintint stable. Pourtant, aux grandes marées de printemps, le ciel s’abaissa d’un cran. La mer ne parvint pas à remonter son attirail, ni à descendre jusqu’au grand chenal. Il fallut soudain songer à prendre de nouvelles mesures.

Jean Prod’hom

Dimanche 16 octobre 2011

Fondation réelle ou légendaire de Rome, 900, 753, les Etrusques, 616, la République et l’Empire, 509 et 27, Théodose et les Barbares, 395, 476, tant qu’à faire et avant qu’on n’impose à Arthur d’autres dates pour son édification, on file jusqu’à Avenches.

La campagne est presque déserte, les champs de maïs rétrécissent, une charrue va et vient dans la terre noire, les hérons se sont installés dans les prés. On a oublié au milieu une récolteuse à tabac, elle a quelques chose de la mante religieuse. Plus loin des camions à l’arrêt, chargés des feuilles de burley en balles, qui pendaient comme des harengs dans les hauts hangars qui bordent la Broye. La campagne s’endort.

Pas mieux dans le Musée romain, pas un chat mais des bris de marbre froids, vivants comme nos visages en hiver. Et des babioles en veux-tu en voilà tirées des tombeaux profanés. Le temps s’est arrêté, mais on ne sait pas très bien sur qui, sur quoi. Et si rien ne meurt, rien n’est à proprement parler vivant.

Dehors c’est dimanche et les ruines sont sous contrôle. Les thermes du forum sont protégées par un toit immense, on a coiffé la tête de la colonne du Cigognier d’un bonnet imperméable, le buste en or de Marc-Aurèle est dans un coffre de la Banque cantonale vaudoise, les pierres du théâtre ont été rejointées. Tout là-bas le mur d’enceinte de l’ancienne capitale romaine se confond avec l’horizon. Désormais les ruines font partie des meubles.

Pourtant quelque chose respire, les amoncèlements de vieilles pierres aussi hauts que des tas de betteraves bougent, on se balade sur les chemins de dévestiture. On attend quelque chose, quelqu’un, des Barbares, un nouvel Hannibal, la bulle d’un pape ou les crues de la Broye, n’importe qui, n’importe quoi, mais quelque chose, quelque chose ou rien, et le silence pousse par en-dessous, les fondations tremblent, la terre brûle sans couvre-chef.

Jean Prod’hom

Il y a les pommes de terre en robe des champs

Il y a les pommes de terre en robe des champs

les peuples orphelins

il y a l’abîme qui sépare l’indéchiffré de l’indéchiffrable

les fêtes foraines sur les rives du Vidourle

ton corps caché dans la laine

il y a le linge sur le fil

il y a les rues sans grâce

les infractions aux lois militaires

il y a les diseuses de bonne aventure

Jean Prod’hom

41

Que nous acceptions de payer pour mieux comprendre qui nous sommes et d’où nous venons fait bien voir l’idée que notre société se fait de son avenir. Il faudrait exiger, à côté de la gratuité de la formation, la gratuité des musées.

Jean Prod’hom

Dimanche 9 octobre 2011

En face du musée de l’Art Brut

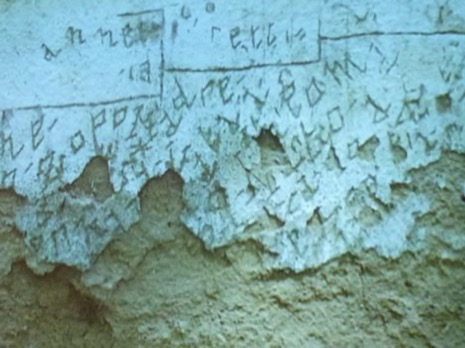

Fernando Oreste Nannetti est né à Rome en 1927, abandonné dans le quartier de Saint’Anna, accueilli dans une maison de charité, déplacé dans un asile. Son internement quelques années plus tard dans l’hôpital psychiatrique Santa Maria della Pietà l’atteste : des vertus aux neuroleptiques il n’y a qu’un pas. Un autre le conduit des collines du Latium à celles de Toscane au coeur desquelles l’administration psychiatrico-pénitentiaire le mute, avec son dossier de schizophrène sous le bras. Il passera plusieurs années dans l’hôpital de Volterra, de 1959 à 1961 et de 1968 à 1973. La documentation mise à la disposition du visiteur de la Collection de l’Art Brut ne dit rien de ce qu’il advint de Nannetti entre 61 et 68, un silence convenu dont tout le monde semble se satisfaire. C’est dans le préau de cet asile qu’il entame, avec l’ardillon de son gilet, la rédaction d’un long texte qu’il rive dans le ciment, à raison d’une heure par jour, un mètre courant de pages volantes en 4 jours.

Copies d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détails)

Il grave dans le dur les morceaux de sa vie et des fragments des nouvelles du monde, qui lui parviennent sur les fil tendus de ses jours. On dirait des empreintes de pattes de moineaux dans la neige.

Cette heure quotidienne lui aura peut-être permis – oh ! comme je l’espère ! – de goûter un peu aux beaux jours et de déposer un instant les souffrances que la solitude, l’hérédité peut-être, les circonstances et les pas cloutés de son siècle ont placées sur son chemin. Geste d’une épopée mystérieuse aux dimensions de celle de Bayeux. Combien d’ardillons l’homme aura-t-il usés pour lister les étapes de son calvaire, les paraboles de son incompréhensible aventure, battus par la brise dans le cagnar d’août, lavés par les averses de douleurs les jours de pluie ? Personne hormis les psychiatres et les procès-verbistes de l’art ne liront ce texte illisible. Nannetti accastille un langage neuf pour traverser des jours sans queue ni tête, trapèzes en équilibre, une cour en guise de vie intérieure qu’il déroule comme un ruban punaisé dans le ciel tandis que sa détention continue à le creuser jusqu’à l’os. Nannetti donne une réponse à la question que l’écriture ne cesse de poser, l’écriture pend comme une guirlande aux fenêtres des plaies.

Pier Nello Manoni (détails)

Le crépi lâche, les aliénistes réforment leurs principes, les façades cèdent. Il n’y a plus de pilote sur la nef des fous, on a renvoyé les locataires, qu’ils aillent voir ailleurs. Que penser de la décision du Parlement italien de fermer en 1978 tous les hôpitaux psychiatriques ?

On ramasse les vieux paquets de nazionali sans filtre qui traînent dans les préaux, les fenêtre sans carreaux sont ouvertes, le temps fait le reste, décolle les murs que rongent les lamentations de la mauvaise conscience. Nannetti s’en fout, personne n’est jamais venu lui rendre visite, personne ne viendra, et Nannetti n’est pas rancunier, il a laissé à d’autres le soin ridicule de s’occuper de son destin. Son corps d’albâtre s’appuie aux ornements d’autres palais, les pans de leur mémoire s’effritent à l’ombre d’un pin solitaire témoin muet de la vie des emmurés. Ils tombent ensemble à l’abandon.

Mario Del Curto (dans la cour du Musée de l’Art Brut)

Fernando Oreste Nannetti par Pier Nello Manoni

L’hôpital de Volterra est fermé en 1978 suite à l’application de la loi Basaglia. La folie et la maladie qu’on ne retient pas sont allées se loger ailleurs, loin de l’inadmissible misère. Les carrières d’albâtre sont pour la plupart abandonnées, les folies douces errent dans les villes entre coques et châtaignes, pourrissement, feuilles mortes et macération. Les murs qui branlent, le texte qui s’enruine, Nanetti tombe à la renverse et meurt seul en 1994.

Copie d’écran du film de Pier Nello Manoni et Erika Manoni (détail)

Faut-il aller jeter un dernier coup d’oeil à ce livre de sable qui part en poussière et tenter une ultime réhabilitation ? Je n’irai pas à Volterra. je ne secouerai pas la tête, ne reviendrai pas en arrière, n’irai pas de l’avant, me laisserai rejoindre et dépasser par l’ombre de cet homme, de cette bâtisse et de son préau, qui vont d’un pas lent dedans leur néantissement, beauté qui se détourne, se retourne comme la mer. Cette aventure témoigne de ce à côté de quoi les vivants passent en tentant de lire l’illisible, nos odyssées ne nous mènent nulle part, on peut au mieux espérer un chien pour nous reconnaître.

Jean Prod’hom

Naissance du père

Pour Romain Rousset

Ondine est née mardi passé, le père s’y attendait, il a quand même été un peu surpris, Ondine pas du tout. Le père se porte bien. faut dire que l’enfant a débarqué à la dernière minute, les yeux grands ouverts, au moment même où personne ne l’attendait, si bien que le père n’a pas eu le temps d’être pris de court. Il a toutefois été suffisamment remué pour penser qu’il avait passé un peu à côté. Lui, au fond, il aurait bien voulu qu’on recommence tout, pour tout voir et se souvenir, ou qu’on diffère un tout petit peu le moment de cette naissance, oh ! à peine une ou deux minutes, l’histoire d’avoir les yeux bien ouverts, et d’être bien prêt du commencement à la fin. Ça n’a pas été le cas, tant mieux pour Ondine et sa maman.

Faut dire que le père ne pensait sincèrement pas que la naissance c’était ça, on l’aurait dite naturelle, naturelle et imprévue. Mais les choses auraient-elles pu se passer autrement ? L’enfant comme tous les enfants venait de nulle part et le père n’a pas tout saisi, Ondine a glissé d’entre les jambes de la mère, a crié deux fois avant de s’endormir sur ce ventre dont on l’avait tirée. C’était un peu comme de la science-fiction, c’est ce qu’il se disait sans y croire, car il ne savait pas exactement ce qu’était la science-fiction. Il a regardé Ondine avant de quitter l’hôpital et il a eu l’impression qu’Ondine lui ressemblait.

Il rentre à la maison, seul, se couche en chien de fusil songeant à cette autre qui dort ainsi à l’instant ailleurs, il se tient dans son lit comme elle dans le sien. Il ne peut aller au-delà et témoigner de ce qu’il n’a vraisemblablement pas tout à fait cessé d’éprouver mais qu’il imagine avec peine, qu’il n’imagine pas, parce que ce n’est pas une image, il a beau chercher un accès, la raison qui lui a permis d’embrasser le monde et de l’attacher d’un brin de langage le fait buter sur un seuil, six ou sept ans, les choses tenaient toutes seules et lui dedans avec elles, ensemble pour la dernière fois, tout lui revient mais sans rien au bout, payant aujourd’hui le prix fort d’avoir lâché l’étendue pour le repérage... Quelque chose d’essentiel, l’atmosphère intérieure, un je-ne-sais-quoi qui liait tout, a disparu et tout le monde de l’enfance avec lui, ainsi qu’un port de pêche entrevu et qu’une odeur de goudron et de calfatage seule liait dans notre mémoire et seule peu ressusciter ; mais l’« odeur » de l’enfance en nous est autrement enfouie et irretrouvable (Henri Michaux, Verve,1938).

Ondine est née, Alice aussi.

Jean Prod’hom

Honoré par une inconnue et par Eric Chevillard

Je lis avec intérêt la présentation qu’une journaliste de la région fait d’une potière et de son travail dans le journal local. J’ai assez vite le sentiment pourtant, non pas d’avoir déjà lu cet article mais qu’un autre que moi a eu accès aux doutes et aux pensées secrets qui m’ont assailli et dans lesquels j’ai dû mettre bon ordre avant de rédiger, il y a quelques semaines, la note que j’ai consacrée à cette même potière et à son travail exposé dans une galerie du coin.