Les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent

Cher Pierre,

L’école a ménagé pour les oublieux et les indisciplinés des niches dans lesquelles ils sont convoqués pour payer d’arrêts leurs petits ou gros forfaits. Les têtes brûlées prennent immanquablement le pas sur les têtes en l’air et profitent du repaire qui leur est offert pour leur apprendre l’art de la dispute et certains de leurs secrets. J’ai passé une heure et demie cet après-midi à faire le maton avec une dizaine de ces gamins. Quatre d’entre eux, très forts, très très forts, très très indisciplinés, m’ont obligé à revenir sur la vieille promesse que je m’étais faite de ne jamais accabler les enfants qui en sont arrivés à ses extrémités-là ; le fait est bien établi, avant d’être des indisciplinés, ces enfants-là sont des oubliés.

Le prix que nous aurons à payer, les idées que nous aurons à développer puis à déployer pour redonner à ces oubliés-indisciplinés-révoltés le goût de vivre en société, croît chaque jour davantage. Les nantis ne parviendront pas, sans rien céder, à se protéger des mines qu’ils préparent pour disposer d’un bout de terre sur un territoire dont ils sont les natifs et dont ils n’ont jamais été chassés. Le temps presse et la réponse nécessite que nous renoncions à d’imbéciles privilèges, mais surtout que nous fassions autre chose avec ce qui est à notre portée, pour obtenir les mêmes bénéfices mais à moindre prix, sans en exclure personne : se taire, marcher, écrire, aimer.

La littérature est essentielle à cet égard-là, parce que lire et écrire ne coûte rien, n’en appelle qu’au temps qui passe et au livre, quel que soit sa forme. Le monde n’a guère changé, le ciel, la mère et la ville ressemblent à ceux dont le saint Augustin de Carpaccio a été témoin à Venise. La souplesse de notre rétine ouvre nos vies à des mondes improbables, sans bouger, dans nos jardins ou nos chambres. Il y a toujours du revenir en arrière quand on va de l’avant.

Le soleil revient à la Marjolatte (Marjolattaz), puis glisse derrière les sapins du bois Vuacoz. J’écris ces mots à la bibliothèque et trouve le temps de renouer avec ma vieille promesse. Les bûcherons ont tronçonné l’immense tilleul du Riau, on s’agite au carrefour. Non, je n’accablerai ni les autorités communales ni les enfants, mais je ne baisserai pas non plus les yeux devant la facture que nous aurons à honorer pour bifurquer. Il faut nous réjouir de cette autre route qui, comme la première, ne mène nulle part, mais autrement et sans reliques.

De leurs côtés, les acteurs du milieu littéraire romand s’agitent sur les réseaux sociaux. On dit, amende et corrige ; on asserte, rectifie et précise ; on écarte, adoube et caresse. On ne sait pas très bien ni pourquoi mais ça écume. Ceux qui sont supposés savoir sont condamnés à se réconcilier, parlent d’une même voix et faufilent des accords. On parle d’art, de lenteur et d’oeuvre grandiose, tous savent au dedans que l’essentiel est ailleurs : les innombrables romans pèsent trop lourd sur la vie littéraire. Par chance la nuit vient.

Jean Prod’hom

La photographie d’un enfant mort

Cher Pierre,

La photographie d’un enfant mort échoué sur une plage a jeté l’effroi. Son visage caresse le sable, son corps est tourné vers la mer au moment même où celle-ci est sur le point de le reprendre ; bientôt dans les bras d’un employé qui l’emportera. Sa terre d’asile aura été, sans délai, sa terre de sépulture.

Qu’on nous présente cette photographie ou qu’on nous la cache, qu’on ajoute un mot à ceux qui ont été prononcés, qu’on les condamne tous, que notre colère gronde, que ceux dont le métier est de parler fassent le procès de ceux qui se taisent et de ceux qui parlent trop n’y change rien, chacun tire la couverture à soi parce que nous avons froid, nous sommes en danger de ne savoir que faire ; il y avait bien la compassion mais l’enfant est seul.

Les cris et les prières montent les murs d’un silence gorgé de culpabilité, nous hurlons et pleurons sur la margelle d’un puits sans fond. Comment diable tout cela pourrait-il s’arrêter ? J’aurais tant voulu peindre des ex-votos.

J’en ai trop dit, je n’ai rien dit, quelque chose remonte les jambes de la sagesse qui avait su mettre un couvercle sur la terreur et la violence qui nous menacent ; nous habitons au fond d’une caldeira géante à l’abri des vents. Mais qu’on ne se méprenne pas, les dieux et les démons se sont réveillés, il faudra les nourrir.

Ce que j’ai à dire, je l’ai dit avant de le savoir, je suis un ignorant.

Jean Prod’hom

Le soleil cessera de tirer ses longues courbes

Cher Pierre,

Le vent, la neige et le froid ont à nouveau eu raison d’un vieux pommier. Le premier des trois derniers est tombé l’hiver passé. Le troisième s’accroche. Mais il faudra s’y faire, ce n’est plus un verger.

Ils auront porté leurs fruits jusqu’au dernier, ils feront même des fleurs l’an prochain; quelqu’un les tronçonnera au printemps et on les oubliera.

Surtout n’en vouloir à personne; les pommes, les poires, les cerises ne font plus vivre, les domaines familiaux se sont mécanisés aux dépens de la variété de leurs produits. Plus guère de place aujourd’hui pour les vergers, pour les plantages, les jardins, pour les allées et les haies. La professionnalisation, c’est-à-dire la division des tâches – liées à ces lieux : taille, greffe, désherbage, labour, cueillette, sarclage, arrosage,... – ont fait taire leur respiration, nos attentes, les grands vides qui les séparent. Les saisons tendent à disparaître, se fondent en un flux continu de données chiffrées qui ne rythment plus nos vies, la lune ne nous accompagnera plus, ne jouera plus à cache-cache et le soleil cessera de tirer ses longues courbes. On se prépare à tourner une page.

La chaine industrielle, en se constituant par le rassemblement du même et la mise à ban du disparate, aura eu raison de la syntaxe saisonnière. Et c’est du dehors que les archéologues de demain identifieront dans notre langue et dans nos gestes les traces de l’automne et de l’hiver, comprenant mieux que nous ne le faisions lorsque nous y croyions, comment printemps et été s’aboutaient l’un à l’autre dans une apparente facilité ; ils analyseront les facultés que les hommes avaient développées pour en déceler ce qu’ils appelaient les signes avant-coureurs. Et des poètes chanteront la succession des jours, le lever et le coucher du soleil, l’héroïsme des hommes, le dimanche, lorsque leurs tâches leur en laissaient le temps, les nuages, le jeu des saisons.

Jean Prod’hom

Ceux à qui on aura discrètement appris à désobéir

Cher Pierre,

Retirer les cendres du poêle, fendre trois morceaux de sapin de la Branche, ajouter une buchette du tilleul, un morceau de foyard de chez Francis, froisser la page des morts et frotter une allumette.

C'est mardi, Lucette et Michel viennent nourrir nos enfants. Me décide, pour leur faciliter la tâche, de peller la neige. Traverse le jardin jusqu'au hangar, les empreintes de mes bottes croisent celles de celui qui pourrait bien être un chevreuil ; elles s'arrêtent à la fontaine, je m'éloigne, il est reparti dans les bois. Même si on ne mène pas la même vie, on se croise parfois.

Je ferai le nécessaire pour que Michel et Lucette atteignent sans difficulté la main courante des escaliers, dégage l'accès à la boîte aux lettres et le compas du portail. Qu'on puisse sortir et entrer, pas plus ; et laisser opérer les charmes du recroquevillement de la maison et de ses habitants sur eux-mêmes. Laisser faire l’hiver, y toucher à peine, du bout des doigts ; le palais fondra comme neige au soleil quand les jours s'allongeront. Sans laisser de cendres.

Nos journées de servitude laissent, à ceux qui ne sauraient vivre sans, une paire d'heures en marge du courant. Mais il faut mettre la main dessus à la force du poignet, en usant du vilebrequin, en les arrachant au forceps du ventre social. Ce qu'on se garde bien de raconter à nos enfants, pas le temps, il faut les éduquer. Mais ceux à qui on aura discrètement appris à désobéir, sans heurter les gardiens de leur prison, comprendront qu'il est urgent de sortir la tête pour respirer ; ils verront alors, de là-haut, ce dont manquent ceux qui sont restés la tête en-bas.

On voudrait à la fois que chacun obéisse et désobéisse, se satisfasse des sentiers battus et réponde aux promesses des friches ; on voudrait simultanément que chacun accepte les circonstances de sa naissance et s’en arrache : c’est le jeu.

Ce soir, le ciel s'enflamme à l'ouest, le soleil est sur le point de recommencer son tour ; je m'étonne que personne ne s'en soit encore plaint, c’est le signe que tout est encore possible.

Jean Prod’hom

Mais on croyait au progrès et à l’avenir de l’espèce

Cher Pierre,

Ce que j’ai envie de dire aujourd’hui vient de la seconde moitié du XXème siècle, j’en viens. On y racontait la réalité en usant d’une langue gros grain et d’outils rustiques, masse et coin ; nous étions les héritiers des Lumières et notre crainte était philosophique.

On craignait que les égoïsmes nourris par le libéralisme ne conduisent à la marchandisation du lien social, à sa fragilisation, à sa rupture même. On abhorrait l’idée que chacun puisse se retirer dans son coin et fabriquer un futur à ses dimensions. On combattait l’égoïsme qui donne le ton non pas seulement à la vie économique mais à tous les aspects de la vie personnelle. On était confiant, la conviction philosophique que la ruse de la raison transformerait les dégâts provoqués par l’aveuglement des individus en plus-value du collectif nous donnait de l’assurance.

On voyait pourtant que l’égalitarisme formel ou nominal, la description conventionnelle des faits et la normalisation des énoncés – sans lesquelles la mainmise du juridique ne pouvait s’exercer –, la lenteur des décisions administratives, le règne sourcilleux du détail et la preuve qui reste par définition toujours à faire étaient en train de creuse une fosse dont on ne voulait pas : mais on croyait au progrès et à l’avenir de l’espèce.

Aujourd’hui cette fosse est à nos pieds, on l’a faite nôtre, elle est comme une promesse dont on veut espérer qu’elle demeurera vide. Nous nous sommes mis à prier.

Voilà ce que je me suis dit cette après-midi sur le chemin de l’école.

Jean Prod’hom

Des certitudes en rafale avec sirènes et gyrophares

Des certitudes en rafale avec sirènes et gyrophares, des trous sur les capots et des minutes de silence ; nos deux yeux n’en font qu’un et l’ancienne profondeur nous manque.

On voudrait dire halte; trop tard, le vacarme a pris, tout s’accélère, puis cale. Quelqu’un dit « la guerre », et c’est la guerre ; quelque chose de très ancien s’est installé dont on se croyait à l’abri ; quoi ? Impossible de le dire, c’est d’avant le langage et les mots ne lui font plus barrage.

Rien ne bouge plus sinon l’attente.

La double vue nous préservait de l’aveuglement, les deux images qu’on maintenait à distance l’une de l’autre se superposent et ne nous laissent qu’un réel sans profondeur, on se met à loucher, on dirait une caricature dont le sang serait monté jusqu’à nos tempes.

Les démons sont revenus, sans père et sans tête, traqués, sur le qui vive ; ils se dépatouillent sans les victimes qu’ils ont envoyées au ciel. Nous voici les figurants incrédules de ce gâchis, au cours duquel les orphelins de la terreur, mains moites, vont laisser leur peau. Pas même le temps de se demander s’il ne conviendrait pas de dire halte plutôt que de prolonger le film.

On leur a dit de mourir en martyr, ce sont des mots : la mort ils n’en savent rien, ne veulent rien en savoir, eux qui n’ont pas demandé de naître et à qui personne n’a offert la possibilité ni de vivre ni de mourir.

On en est là, avec le ciel imperturbable sur la tête et les nuages qui foutent le camp. Mais ici les choses se remettent à trembler avec leur nom ; elles reprennent leur place et redonnent un peu de profondeur à nos vies : il existe une autre nuit.

Jean Prod’hom

Il y a deux éternités

Il y a deux éternités

celle au goulot de laquelle on s’abreuve une vie durant

celle qui nous a laissé filer entre ses doigts

Jean Prod’hom

Une voix répète inlassablement

Une voix répète inlassablement

qu’à la fin

tout malgré tout ira mieux

une seconde

affirme du fond de l’avenir

qu’au pire il faut s’y faire

crains aujourd’hui que la seconde

n’ait recouvert la première

en étendant son empire comme une marée noire

Jean Prod’hom

En s’en remettant à l’idée de vocation

En s’en remettant à l’idée de vocation

les hommes donnent un air de noblesse

au maton qui patrouille leur visage et verrouille l’avenir

Jean Prod’hom

Tourner le dos

Tourner le dos – se raidir – mourir

sans avoir à entendre

« Il méritait mieux »

Jean Prod’hom

Ce qui me détourne

Ce qui me détourne des fous de Dieu

ce n’est pas au grand jamais Dieu ou leur folie

mais ce à quoi ils tournent le dos : ce qui nous reste

Jean Prod’hom

Loi du moindre effort

Pour Stéphane

La loi du moindre effort oblige celui qui veut bien l'honorer

d'engager des travaux sans commune mesure avec le gain

Ainsi marchent de concert le progrès et l’exploitation de l’homme par l’homme

Jean Prod’hom

C’était à craindre

Effrayée par notre gestion du travail à flux tendus

c’était à craindre

aucune mousse ne s’installait plus

Jean Prod’hom

Dans chaque tas de pierres

Dans chaque tas de pierres

se maintient quelque chose de vivant

vivant de n’y être plus

Jean Prod’hom

Chagrin

Souffrir des conceptions du temps en vigueur

et vouloir s’en défaire dans les plus brefs délais

ne va pas sans contradiction

s’en réjouir et compter sur une prolongation renouvelée de cette jouissance

n’est en toute rigueur

guère plus cohérent

Jean Prod’hom

Rive du Lez

On croit pouvoir infléchir le cours des choses sans avoir à changer soi-même

on manque naturellement le premier objectif

on parvient sans effort au second

Jean Prod’hom

Doubler notre monde

Les tentatives de doubler notre monde

sont à l’origine de l’invention et du développement du récit

l’histoire est la chronique de cet échec

Jean Prod’hom

Via sicura

Les cornes des rhinocéros exposés dans nos musées sont pour la plupart des copies. Les originales, aux vertus quasi-miraculeuses pour soigner les troubles de l'érection et qui se négocient à prix d’or, ont été sciées et remplacées par des fac-similés en résine ou en latex. Les vraies sommeillent à l’abri des malfrats dans des maisons tenues secrètes.

Depuis le 1er janvier 2014, la loi sur la circulation oblige les automobilistes à circuler de jour avec les phares allumés sur le réseau routier suisse. Le jour plongé dans la nuit d’un seul coup. Du jour au lendemain. Ni nuit ni jour.

Jean Prod’hom

Wikipedia avertit

Je lis dans Wikipédia que l’auteur de l’article sur le « temps » ne cite pas suffisamment ses sources. Certaines sections sont à «vérifier », d’autres à « recycler ». Eternel refrain.

L’auteur de l’article sur le « futur » est lui aussi épinglé. Il est trop évasif sur les siennes. C’est moins étonnant !

Quant à l’article sur le « passé », il est étrangement bref. Idem pour « instant présent », mais ça s’est plutôt normal !

Quasiment rien sur l’ « origine du monde ». Plus tard vraisemblablement, quand on en saura plus.

Jean Prod’hom

Murs nus et foutripi

Assis sur les bancs de Cité-Devant ou Cité-Derrière, il n’était pas rare qu’ils s’entretiennent le soir venu des vertus de l’éthique et des vices de la morale, de leurs spécificités respectives, en précisant naturellement et avec le plus bel aplomb que la position qui caractérisait leurs actions, toutes et en toutes circonstances, relevait de l’éthique la plus pure et tenait à respectable distance les approximations de la seconde, enlisée, souvent aveugle, toujours étroite.

Les bancs ont disparu, la ville a changé, l’affectation des bâtiments aussi ; les hommes ont entamé de nouvelles discussions et de nouveaux travaux. Beaucoup ont aménagé dans les appartements aux murs nus de l’éthique une espèce d’espace, cagnard ou dépense, qui abrite le foutripi d’une morale provisoire, chargée d’aller et veiller au chevet de l’immaculée qui s’endort.

Jean Prod’hom

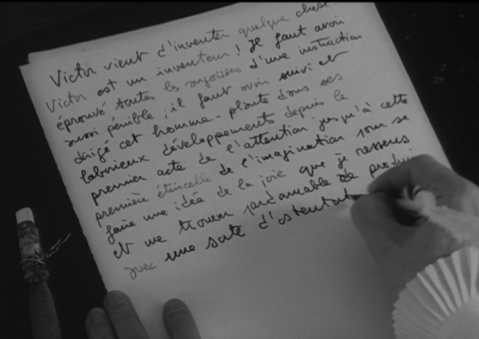

Jug

« Pardonnez, Monseigneur, l'importance que je mets à ce fait. Il faut avoir éprouvé toutes les angoisses d'une instruction aussi pénible ; il faut avoir suivi et dirigé cet homme-plante dans ses laborieux développements, depuis le premier acte de l'attention jusqu'à cette première étincelle de l'imagination, pour se faire une idée de la joie que j'en ressentis et me trouver pardonnable de produire encore en ce moment avec une sorte d'ostentation, un fait aussi simple et aussi ordinaire. »

Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

Jug – carafe en verre soufflé à travers un os de vache gainé d’un cuir ourlé (MUDAC, Lausanne, de la série Craftica réalisée par Fendi, 2012)

« Au milieu de ces méprises, ou plutôt de ces oscillations d'une intelligence tendant sans cesse au repos, et sans cesse mue par des moyens artificiels, je crus voir se développer une de ces facultés caractéristiques de l'homme, et de l'homme pensant, la faculté d'inventer.

Je me rappelle que dînant un jour en ville et voulant recevoir une cuillerée de lentilles qu'on lui présentait, au moment où il n'y avait plus d'assiettes ni de plats sur la table, il s'avisa d'aller prendre sur la cheminée et d'avancer, ainsi qu'il l'eût fait d'une assiette, un petit dessin sous verre, de forme circulaire, entouré d'un cadre dont le rebord nu et saillant ne ressemblait pas mal à celui d'une assiette.

Mais très souvent ses expédients étaient plus heureux, mieux trouvés, et méritaient à plus juste titre, le nom d'invention. Je ne crains pas de donner ce nom à la manière dont il se pourvut un jour d'un porte-crayon. Une seule fois, dans mon cabinet, je lui avais fait faire usage de cet instrument pour fixer un petit morceau de craie qu'il ne pouvait tenir du bout de ses doigts. Peu de jours après, la même difficulté se présenta ; mais Victor était dans sa chambre, et il n'avait pas là de porte-crayon pour tenir sa craie. Je le donne à l'homme le plus industrieux ou le plus inventif, de dire ou plutôt de faire ce qu'il fit pour s'en procurer un. Il prit un ustensile de rôtisseur, employé dans les bonnes cuisines, autant que superflu dans celle d'un pauvre sauvage, et qui, pour cette raison, restait oublié et rongé de rouille au fond d'une petite armoire, une lardoire enfin. Tel fut l'instrument qu'il prit pour remplacer celui qui lui manquait et qu'il sut, par une seconde inspiration d'une imagination vraiment créatrice, convertir en un véritable porte-crayon en remplaçant les coulants par quelques tours de fil. »

Jean Itard, Rapport sur les nouveaux développements de Victor de l’Aveyron, 1806

- Dites-moi Madame Guérin, c’est vous qui avez fait cet objet ?

- Ma foi non, Docteur!

- Et bien c’est Victor !

- Victor ? Mais c’est le vieux manche à gigot !

- C’est un porte-craie. Il l’a fabriqué lui-même.

- Comme c’est bien !

- Ah oui ! C’est très bien.

- Dis-moi, Victor, c’est toi qui as fait ça ? C’est toi Victor ? Oui ? C’est très bien Victor, c’est magnifique. Je te félicite, je suis très content.

François Truffaut, L’Enfant sauvage, 1969

Aproz : la qualité d'une reine c'est sa faculté d'oubli

C’était dimanche en Valais à l’occasion de la Finale nationale des combats de reines d’Aproz. Demi-finales, Bombe H ne fait pas le poids face à Pandore, ni Papillon face à Cobra – mais ça c’était plus attendu. En finale Cobra culbute Pandore.

La reine 2013 de la race d’Hérens, Cobra avec son roi, Viktor Gsponer de Niedergampel

Si on n’est pas là, à la seconde qui suit elle plante dans le cul, pis c’est dommage pour l’autre propriétaire (Jean-Pierre Formaz, chef rabatteur de reines à Aproz)

Deux mots encore sur Cobra la reine des reines. Elle s'était très mal classée en début d’année lors du concours du Haut-Valais. C'est dire qu’elle ne figurait pas parmi les favorites, d'autant plus que plusieurs bêtes qui l’avaient battues lors des qualifications étaient en finale.

Mais Cobra est dotée d’une des plus hautes qualités que puisse posséder une reine, explique un de ces propriétaires de nouvelle génération, Cobra a la faculté d’oubli, elle ne se souvient pas d’avoir été renversée. Et il cite Nietzsche : « Nul bonheur, nulle sérénité, nulle espérance, nulle fierté, nulle jouissance de l'instant présent ne pourraient exister sans faculté d'oubli. »

Jean Prod’hom

Zéro, un et deux : clarifications

C'est un luxe que de différencier – un mirage – le zéro de l’un. A dire vrai et hors la mathématique, c’est-à-dire bien en-deçà de sa naissance en Grèce, ou ailleurs peu importe, bien avant qu’elle ne tende sa toile collante, bien en amont de ses séductions, aucune caractéristique ne les distinguait aux abords de l’origine : zéro et un étaient confondus et personne ne s’en offusquait, personne ne réclamait, tout ou rien, qu’importe, ni l’un ni l’autre aussi bien. Zéro et un n’ont jamais été premiers, entendez-vous ?

Pour donner raison à ce distinguo, si faible qu’il soit, ou qu’elle soit, il aura fallu l’apparition du deux, le véritable événement dans l’histoire de notre espèce, un deux que l’homme rencontrera un peu par hasard, sans raison, pas si facile que cela de l’imaginer, un don de Dieu dans une flaque d’eau, l’oeil d’une femme, la révolte de son ombre ou la vitrine d’une boutique, voici deux le nouveau-né.

C’est par lui, le deux, que l’homme s’éprend miraculeusement de l’idée qu’il existe hors de lui quelque chose plutôt que rien, quelque chose qu’on peut voir, sentir, caresser, entendre, c’est-à-dire toi ou autre chose, c’est-à-dire le même, l’un, et imaginer alors, pendant ses loisirs nés avec, pour rire, du zéro, trop tôt ou trop tard, mais cet événement étendu sur une durée qu’on peine à imaginer.

Disons-le tout net, on n’aura eu besoin – mais en est-ce un ? Ne le regrette-t-on pas aujourd’hui ? – du un et du zéro que rétrospectivement pour offrir un passé à un piège d’une autre nature que celui de l’immédiat .

En disant zéro on dit deux, en disant un, trois aussi, c’est deux. Hegel a voulu par une ruse qui est celle de la raison sortir de l’ornière, nous en avons parlé, il ne regrette rien mais concède. Quant aux mathématiciens, petits maîtres, ils prétendent que je radote, pas tous. Qui sont-ils ces hommes assis dans le compartiment d’un train aveugle filant sur une voie ferrée, tranchant un espace dont ils ne soupçonnent pas même la divine étendue et l’étrange épaisseur ? Ivres, perdus dans le livre de comptes du grand apothicaire.

Jean Prod’hom

Tempête sociale

Sale printemps! De la pluie et du froid! Temps pourri!

Je te le confirme doux rêveur, il n’y aura ni printemps ni été, les mois de juillet, août et septembre auront la couleur de l'automne, les suivants auront celles de l'hiver. Et il en ira ainsi dans les années qui viennent, je le sais de source sûre. Car disons-le tout net, les prévisions des météorologues sont aujourd'hui des certitudes, les modèles utilisés pour prévoir le temps sont tout à fait fiables. Mais ce secret est le secret le mieux gardé au monde, rien ne filtre, les politiques invoquent la raison d’Etat, ils craignent les tempêtes sociales qu’engendrerait immanquablement une telle information auprès des masses, le peuple est plus imprévisible que le temps autrefois, trop imprévisible pour qu’on lui dise la vérité, rien n’a changé, l’ordre social avant tout!

Jean Prod’hom

80

L’homme passe son temps à prendre de l’avance ou du retard dans la réalisation de tâches fastidieuses, mais incontournables s’il souhaite disposer à la fin d’un peu de ce temps et de cette liberté sans lesquels l’essentiel ne se montre pas.

Il a préféré pourtant différer aux calendes grecques la jouissance de ce bien. Il profite en attendant de prendre un peu d’avance ou de retard, quoi qu’il fasse et où qu’il soit. L’homme est à l’image de l’usurier, à l’image de la victime du petit crédit, un handicapé du temps.

Jean Prod’hom

79

L’indifférence avec laquelle la pluie la neige, le froid et le chaud traitent tout ce qui tombe sous leurs mains, fleurs, bêtes, hommes ou femmes doit nous amener à reconsidérer les égards que nous témoignent ceux qui nous veulent du bien.

Jean Prod’hom

Fers de lance

Les fers de lance sont épaulés par des hommes qui ont baigné dans le secret des dieux. Ce ne sont pas des mercenaires, bien au contraire, mais des hommes épris de justice qui font caisse et cause communes, espérant qu'un peu de lumière rejaillira sur eux.

Ceux que l’infidèle a adoubés lui ont juré fidélité.

Ce sont les porteurs d'eau, les infatigables courtisans qui assurent de courbette en courbette l'extension du territoire. Quelques flatteries sur leurs flancs rassasiés suffisent à ce qu'ils ne quittent pas les lieux.

Aux infidèles qui n'ont pas installé derrière eux un vide sanitaire, tôt ou tard les compromissions.

C’est de l’arrière que la trahison remonte jusqu’à l'infidèle, il aperçoit alors la foule et les armes dans son dos.

On devrait pouvoir choisir ses fidèles, dit l’infidèle, et d’un coup sec il détache l'essaim des courtisans accrochés à ses basques.

- Sois fidèle à rien mais infidèle à quoi.

Un flocon, un poème, délicieux, transparent, nu comme un ver.

Jean Prod’hom

Après 1968

La cohorte des maoïstes, des staliniens, des trotskistes ont trouvé refuge dans le journalisme, l'instruction publique, les officines de médiation, à deux pas des champs de bataille qui font rage sans y mettre les pieds. Mais dites-moi, qu’aurait-on fait et que serait devenu le monde sans eux ? Que ferons-nous quand ils se seront tus, lorsque ces rêveurs auront rejoint le rivage des vieux combattants ?

S'il faut craindre chaque jour davantage que des enfants ne viennent armés dans les établissements scolaires et ne lâchent de dépit une rafale sur leurs camarades et leurs enseignants, ne faut-il pas s’attendre à ce que ceux-ci ne les singent pas un jour ?

Il ne faut pas s’en inquiéter pour l’instant, me dit Samuel, ce sont tous d'anciens gauchistes qui font du tir à l'arc.

Mais quand ceux-ci ne seront plus ?

Et hop! se dit-il fatigué d'avoir le cul entre deux chaises. Et il vécut debout.

Jean Prod’hom

Nouvelle traduction des Présocratiques

La traduction qu’Erri de Luca a proposée du cinquième des dix commandements que reçut Moïse des mains de Dieu sur le Sinaï m’a amené cet après-midi à ceci.

L’homme serait de notre siècle, il n’aurait jamais eu aucun lien avec les Battistini, Beaufret, Char, Heidegger ou leurs familles, n’aurait participé à aucune des conversations souveraines dont ceux-ci étaient de fervents amateurs. Il possèderait une formation initiale étrangère à tout cursus universitaire, boulanger, bûcheron ou magasinier, mais il jouirait d’une solide réputation comparable à celle de ces hommes qui réunissent la fragilité du papillon, l’obstination de la fourmi et les lumières de l’idiot.

Cet homme se serait donné pour tâche de faire entendre ce qu’Héraclite, Parménide et Empédocle ont dit – ou écrit – un jour en Grèce sans en prendre l’exacte mesure. Tous les matins il aurait été amené, avant le lever du jour, à installer ses communs dans la langue grecque, avec les exigences de son temps jointes à la plus pure naïveté, pour lire les fragments que nous ont laissés Héraclite, Parménide et Empédocle et offrir la traduction qui nous manque.

Je l’imagine syndicaliste et iconoclaste, il aurait vécu enfant dans les quartiers bas d’une ville de province, avec la hâte de quitter tout ce qui alourdit la vie, sans abandonner pourtant l'idée de communauté qui sommeillait en lui, convaincu qu’il n’avait de cette aventure rien à gagner, rien à perdre, sinon s’approcher un peu plus de la rivière qui abritait sa ville natale dans l’un de ses méandres, garder à distance les colères des hommes et devenir un instant cet homme-là.

Jean Prod’hom

Ne jamais tourner le dos au progrès

Au début nous hésitions tous sur le y de dyslexie parce que dyslexiques nous l’étions tous un peu. Mais des dyslexiques il y en eut chaque jour davantage, un pourcentage toujours plus important, davantage encore. Nous avons alors comme il se devait pris acte du mal qui se répandait et quelques mesures inoffensives. Mais le coin avait été planté dans l’angle de la noble institution et de nouveaux arrivants souffrant de maux étranges rejoignirent bientôt les premières victimes de l’école naissante. On nomma cette seconde vague les dyscalculiques avec y pour ne pas les stigmatiser et les apparier aux premiers dont on atténuait ainsi l’isolement.

Pourquoi les dyscalculiques ne se sont fait connaitre qu’après les dyslexiques ? nul ne le sait, peut-être parce qu’il y a toujours un peu de dyslexie dans la dyscalculie, on ne gaspille pas aisément les premières récoltes. Toujours est-il qu’ils se tenaient tapis dans les couloirs, se rongeaient les ongles, leur biscotte dans la poche, inquiets à l’idée d’être découverts, soulagés lorsqu'un nom vint souligner leurs tourments. Les uns et les autres n’ont pas été mécontents de mélanger leurs handicaps si bien qu’on se mit à rencontrer dans les années qui suivirent des enfants dyslexiques et dyscalculiques.

La situation se stabilisa, mais on s’avisa bientôt qu'il restait un nombre important d’enfants au comportement audacieux, gestes déplacés, habiletés motrices hésitantes, échecs fréquents, qui occupaient les places laissées libres au fond de la classe. Comme toujours les difficultés invisibles, ou peu visibles, ont été interprétées comme de la mauvaise volonté. Mais à l’instigation des doctes, il fallut bien donner un nom à ces troubles, on garda le y qui tenait ses promesses et on appela ceux qui en souffraient des dyspraxiques.

Praxies ? On appelle praxies les gestes conçus, programmés et exécutés par un sujet volontaire, gestes susceptibles de se dérégler lorsque plus rien ne va, dérèglement que le sujet a tendance à masquer en développant d’autres troubles, des troubles bien identifiés, troubles du langage ou de l’attention, dyslexie et dyscalculie, avec ou sans hyperactivité.

Beaucoup d’entre nous furent pris de vertige. Quant aux enfants ils comprirent très vite ce qu’il leur restait à faire s’ils voulaient un jour aller tête nue et battre la campagne.

Jean Prod’hom

A.26

Maître Demierre monte les escaliers du tribunal une grosse serviette noire à la main. Son client détenu dans la prison du Bois-des-Colombettes le suit à quelques pas. Pour garantir le respect de sa dignité et de ses droits on a flouté son visage.

Autre décor sur la page de droite, un bus à l’arrêt devant le collège du village, c’est le dernier transport organisé par les autorités scolaires. Mais qui vois-je ? n’est-ce pas sa jupette arc-en-ciel ? son bonnet rouge et ses chaussures vernies ? On a flouté son visage mais c’est bien ma Lili ! Mon Dieu, qu’a-t-elle donc fait ?

Jean Prod’hom

Les danaïdes

Des cinquante jeunes femmes que leur père, Danaos, offrit aux cinquante fils d'Egyptos, leur oncle, pour prévenir les inévitables conflits liés à leur succession, des cinquante danaïdes qui plantèrent une aiguille effilée dans le coeur de leurs cousins avant que ceux-ci ne les tuent, de leur arrivée aux Enfers et de leur jugement, la tradition n’aura retenu que la terrible punition qui s'en suivit et le désespoir dans lequel les plongea l'absurdité de leur supplice : les danaïdes noyées dans un désespoir sans fin emplissent encore aujourd’hui des tonneaux sans fond.

De la tradition, on ne retiendra ici que deux ou trois choses. L’extraordinaire sculpture d’abord que réalisa Rodin à la fin du XIXème siècle pour la Porte de l'Enfer et qu'il intitulera La Source. La chevelure de la suppliciée en pleurs coule sans discontinuer dans la poche de marbre d’où le sculpteur l’a tirée.

Mentionnons encore la représentation assez classique réalisée par John William Waterhouse en 1903 dans laquelle de belles danaïdes aux seins généreux remplissent une bassine avec une telle équanimité qu'on se demande bien pourquoi elles n’ont pas derechef quitté les lieux lorsqu’elles se sont aperçues que la bassine était trouée.

Il y a bien sûr Apollinaire qui les évoque en cette même année 1903 dans sa Chanson du Mal-Aimé :

Mon coeur et ma tête se vident | Tout le ciel s'écoule par eux | O mes tonneaux des Danaïdes | Comment faire pour être heureux | Comme un petit enfant candide

Si la fontaine que réalisa en 1907 Hugues Jean-Baptiste près de l'église Saint-Vincent-de-Paul à Marseille ne mérite pas notre attention, la plaque de marbre qui avertit le passant que l'eau n'est pas potable doit nous alerter. Le supplice des danaïdes assoiffées est plus grand encore que ne l'imaginait Eschyle.

Un mot encore sur le bronze de Brancusi, doré à la feuille, réalisé en 1913 que Christies's adjugea en 2007 pour 19,3 millions. Brancusi a-t-il voulu représenter le visage d'une danaïde désespérée ou, à ce prix, le tonneau sans fond qu'elle est condamnée à remplir ? Nul ne le sait.

Mais il faudra désormais compter avec une nouvelle interprétation iconographique du mythe des Danaïdes, une appellation qui aurait d’ailleurs avantageusement remplacé celle des Trois Danseuses attribuée aux trois nouveaux bâtiments scolaires du Mont-sur-Lausanne en référence à l'oeuvre aérienne de Degas. Pas tellement en raison du gouffre financier dans lequel de telles réalisations plongent immanquablement les communes habitées par une certaine idée du prestige, mais en raison des éviers installés dans l’un de ces nouveaux bâtiments. Que l’affaire se déroule dans les salles de sciences n’est évidemment pas anodin. Mais chaque chose en son temps, penchons-nous pour l’instant sur le renouvellement de l’interprétation du mythe.

Le supplice trouve ici son expression la plus aboutie : l’eau du robinet fixe coule directement, lorsqu’on l’ouvre, dans l'ouverture du trop plein ménagée dans la bonde qui rend le bassin étanche. La scène est nue, brutale, à son comble. Il y a du Maurits Cornelis Escher dans cette réalisation, mais on atteint ici les limites supérieures de l’art, si bien que les danaïdes, habituées pourtant au pire, n’auraient pu survivre à une telle épreuve. L’artiste en a fait l’économie, le désespoir va désormais seul, sans hésiter, dans la nuit d’une salle de sciences vide.

Jean Prod’hom

Les Alliés dans la Guerre des Nations

On peut en feuilleter un exemplaire au second étage de la maison seigneuriale de Denezy dans la vieille ville de Moudon, l’ouvrage en vaut la peine. Les Alliés dans la Guerre des Nations est un ouvrage édité par Crété en 1922, constitué d’une série de portraits de soldats de la Grande Guerre réalisés au pastel par Eugène Burnand entre 1917 et 1920, reproduits par la technique de la photogravure.

Sur le frontispice on peut lire en lettres capitales le nom du peintre, celui du Maréchal Foch – qui a bien voulu laisser une préface, très brève, quinze mots, un tweet – et celui de Louis Gillet qui a rédigé une longue introduction. En plus petits caractères, tout en bas, on peut lire encore ceci : Textes du Capit. Robert Burnand.

C’est en effet le neveu du peintre, sorti en 1908 de l’Ecole des chartes, passionné d’histoire militaire qui a écrit les notices qui accompagnent les pastels du Broyard. Lieutenant, puis capitaine d'infanterie, précise Clovis Brunel dans le tome 111 de la Bibliothèque de l'école des chartes (1953), il est blessé fin 1914. Les quatre-vingts textes qu’il livre au verso des portraits de son oncle mériteraient un tiré à part. En voici deux.

TRAVAILLEUR ANNAMITE

LÉ NAPLONG (d’Hanoï).

Une petite tête d’oiseau sur un coup démesuré, un regard étonné dans la mince ouverture des paupières ; oriental et exotique autant qu’on peut l’être. On le sent de race laborieuse et soumise par avance à toute autorité. Il n’a pas l’affinement aristocratique du Japonais, la grâce menue de certains Chinois; c’est un travailleur, un homme de la campagne, il est habitué à pousser sa jonque dans les rivières, à planter son riz, à vendre ses légumes. Un beau jour, on l’a embarqué, promené pendant des semaines et des semaines sur un bateau, en chemin de fer, en camion ; on l’a installé à l’arrière du front, dans un village mélancolique de Champagne, serré autour de quelques arbres, dans la grande plaine blanche, et il a repris son travail patient, tranquille, piochant, creusant, taillant ; il a construit des voies étroites, transporté des matériaux, organisé des tranchées. Jamais une plainte, jamais un mot. Il a, comme les autres, travaillé à la victoire ; il est retourné dans son pays doré, au bord de sa rivière, il a recommencé de planter son riz, de vendre ses légumes. A-t-il gardé le souvenir des heures passées au front de France ? Mystère ; qui pourrait lire dans ses yeux mi-clos ?

TIRAILLEUR MALGACHE (Sakhalave)

FANQUINA (de Bara, Madagascar).

J’ai vu les Malgaches en Champagne, au pied des monts. Dans ce secteur de cauchemar : boue et poussière, poussière et boue, quelques pins chétifs jalonnant l’immensité de la plaine crayeuse, ils étaient d’une propreté méticuleuse, l’uniforme brossé, le corps souple et bien lavé. Propreté morale ; nulle troupe plus disciplinée que celle-ci, où fussent moins nécessaires les rudes sanctions des unités coloniales ; des hommes très doux, un peu timides, tenant fermes sous les obus, mais avec une sorte d’étonnement craintif au fond de leurs grands yeux. Ils subissaient, sans rien dire, leur rude métier, non point avec le fatalisme oriental, mais avec une résignation chrétienne. Parmi tous les fils lointains qu’a appelés la Mère Patrie, elle n’en a pas trouvé de plus dociles.

Il faut laisser aux historiens de la Grande Guerre, de la colonisation et de la décolonisation, aux sociologues et aux historiens des mentalités le soin d’analyser la teneur de ces petits textes, il y a de quoi faire. Je voudrais de mon côté plus humblement relever la qualité littéraire de ces quatre-vingts paragraphes. Il m’en reste septante-huit à me mettre sous la dent.

Jean Prod’hom

Avec les Inuit

La tempête a fait trembler la nuit, soufflé des congères, déraciné des arbres. Les tuiles ont sonné le tocsin, les volets claqué des dents. Ce matin tout ne tient qu’à un fil, le chauffage central tousse, nos voitures sont en hypothermie, plus de ravitaillement, les conduites d’eau au bord du gel, les routes fermées, le cimetière profané, tout se déjointe, le ciel et la terre ne font qu’un. Seuls les idiots et les enfants rient.

Nous n’avons pas appris à vivre à 0 degré à l’abri derrière les parois d’un igloo, avec un filet d’huile de chauffage, toute une journée dans la pénombre, sans divertissement, serrés les uns contre les autres comme des livres jusqu’à la nuit. J’ai peur aujourd’hui que les circonstances nous rappellent à l’essentiel, chasseurs désarmés, cueilleurs sans coupelle, dresseurs de salon, agriculteurs démunis. Je sors avec le livre de Nanouk dans une poche construire mon premier igloo.

Jean Prod’hom

A.22

Lorsqu'on songe à le stopper, le train va déjà trop vite, les conséquences vont pourtant bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. A l'alternance des belles et des mauvaises saisons se substitue la succession des jours et des nuits ouvrables, bâti nouveau pour une société sans sommeil, le marché en a décidé.

Il ne sert à rien de s'agiter, trop tard. Le rêve, l'histoire et ses cauchemars, les étés et les hivers prennent le large, les enfants sont sur le quai, interminable exil, 4 heures du mat', insomnie crispée. Qui donc les réveillera, qui donc les bercera ?

Jean Prod’hom

A.21

La sagesse populaire a repéré les limites des bons sentiments, Nietzsche a dressé le tableau généalogique du ressentiment, voici l'ère du ressenti, vilain mot sorti de nos écuries. On y goûte la bile, l'aigre rumination, la mauvaise digestion.

Jean Prod’hom

A.20

L'œuf ou la poule ? J'ai opté pour les œufs, mon voisin le renard pour les poules. Seules les gallinacées s'en plaignent, et deux fois plutôt qu'une.

Au poulailler on ne s'y rend que lorsque chacun de nous est assuré que l'autre n'y est pas. On est arrivé à cette solution sans avoir négocié. Et lorsqu'on se croise la nuit, loin de nos tanières où l'on va retourner sous peu, on feint de s'ignorer.

C'est clair, malgré nos options philosophiques opposées, on se respecte.

Jean Prod’hom

A.19

Certaines mauvaises langues prétendent qu'après la reconnaissance du génocide arménien, la résolution du problème chypriote, il faudra encore, avant que l'Union européenne n'entre sérieusement en matière avec les héritiers de l'Empire ottoman, régler la délicate question des toilettes turques.

Jean Prod’hom

A.18

Chasseur et cueilleur autrefois, agriculteur et éleveur hier, pendulaire aujourd'hui.

Jean Prod’hom

A.17

Une constitution fournit à l'homme des idées régulatrices, si bien que les principes qui la constituent n'ont pas force de loi. Leurs pouvoirs sont ceux de la poésie, ils obligent à ouvrir le compas de notre esprit. Leur empan est comparable à celui des énigmes.

Jean Prod’hom

Qui administrera l'onction au dernier des prêtres ?

Le déclin brutal et accéléré du nombre de prêtres incardinés dans les évêchés suisses n'est plus une prédiction. Leur nombre a diminué de près de la moitié en 30 ans et leur âge moyen se situe à 65 ans, celui des prêtres en activité à 57. C'est ce que nous révèle l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI).

Les nouvelles ordinations ne compensent plus en effet les décès, les prêtres qui meurent sont trois fois plus nombreux que ceux qui sont ordonnés. Pas de renouvellement naturel donc, et le manque de vocations n’incitent guère à l’optimisme. Au cours des 10 dernières années, seules 143 ordinations ont été enregistrées contre 500 décès. Rien à espérer décidément de ce côté-ci.

Pour répondre à cette pénurie, des solutions ont été mises en place, on a recruté des prêtres étrangers, des assistants au bénéfice d’une formation, complète ou sommaire, des auxiliaires sans formation, avec les problèmes d'adaptation qui s'ensuivent. Rien n'y a fait, le nombre d’étudiants en théologie et de collaborateurs de fortune continue de diminuer. Il n'y aura pas de miracle.

Cette situation ne semblait pourtant pas inéluctable, à preuve le chiffre de la vitalité étonnante des prêtres. En 2010, on signale en effet 146 cas d'abus sexuels, commis par 125 agents pastoraux dans les six diocèses suisses ; on compte également, mais c'est moins officiel, plus de 150 enfants de prêtres non-reconnus. Selon des sources fiables, 20 à 30% des prêtres ont aujourd'hui une vie amoureuse en Europe, 50% en Amérique latine et jusqu’à 80 à 90% en Afrique !

Tant que Rome s'évertuera à condamner les prêtres au célibat, elle contribuera sans doute à cette baisse effrayante des effectifs sans bénéficier des héritages symboliques qui ont conduit tant de fils à devenir des pères, tant d'enfants de riches à s'enrichir et d'enfants pauvres à désespérer. Plus de 30 papes n'ont-ils pas été les dignes rejetons de papes ou de prêtres ? Quant à l'innombrable progéniture naturelle des évêques et des curés, on a renoncé à en faire le compte exact.

Quel beau métier ! Mais qui administrera l'extrême onction au dernier des prêtres ? Un homme travaillant au noir ? Un prêtre défroqué ?

Jean Prod’hom

A.16

L'homme d'autrefois – j'entends celui du paléolithique – ne disposait d'aucune des voies du réseau actuel de communication qui, concédons-le, lui auraient facilité la tâche lors de ses pérégrinations le long des saisons. Condamné à aller de l'avant, il entamait chaque jour la plante de ses pieds sur le silex mélangé à la terre, se déchirait les mains pour saisir les mûres dont le sang se mélangeait au sien. Aucun talus pour s'asseoir, goûter aux baies et reprendre son souffle, aucune saignée à travers bois pour intercepter le gibier. Je l'imagine un bref instant, exténué, rêver à ce peu de temps qui indubitablement lui manquait pour rêver un peu de sédentarité.

Voici qu'aujourd'hui l'homme dispose d'un réseau illimité de routes et de chemins, sur mer, sur terre et dans le ciel, qu'il utilise pour prolonger sa vie chez soi avec les siens, près du feu, domestication et clos, réserves et provisions qui lui assurent sa subsistance. Il rêve pourtant aujourd'hui encore au temps qui lui fait défaut pour quitter vraiment sa demeure et vivre ce que ses ancêtres sans attache devaient à la fin avoir en horreur. Lorsqu'il part, c'est aller-retour.

Les choses sont ainsi faites que l'homme du néolithique – c'est-à-dire l'homme d'aujourd'hui – emprunte pour quitter sa demeure les chemins qui le ramènent irrémédiablement chez lui, il n'en sort pas. Il lui faut désormais, autant pour demeurer dans sa demeure que s'en aller, faire d'autres rêves qui ne relèvent ni de l'aménagement du temps ni de celui de l'espace. Ces rêves n'ont qu'à peine commencé, mais on peut cependant déjà prendre acte du fait que la terre que l'on habite en la parcourant en tous sens et le temps qui nous est octroyé nous laissent la bride sur le cou : notre demeure est peut-être celle qu'on rejoint en la quittant, celle qui ne nous retient pas et dont on se rapproche un peu en la ressaisissant depuis l'ouverture de là-bas.

Jean Prod’hom

A.15

L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, car ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper. Consolons-nous toutefois, le dément n'en saura rien.

L'amélioration de l'état général de notre santé et les progrès dans le domaine des traitements comme dans celui de la prévention ont permis de différer substantiellement l'heure de notre mort. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, ce laps de temps supplémentaire a été mis également à la disposition de la démence qui a multiplié ses chances de nous rattraper, et l'espoir que le dément n'en saura rien est bien vite déçu. Car la démence s'installe sans égards, elle ne referme aucune porte derrière elle.

Jean Prod’hom

A.14

A peine avions-nous atteint le boyau peu profond que le premier tir groupé de shrapnells éclatait parmi nous. Une balle traversa le poignet de mon homme de devant : le sang en jaillit avec impétuosité.

Ensuite le fils de Pélée perce la main de Deucalion, et la pointe d’airain pénètre jusqu’à l’endroit où se réunissent tous les nerfs du coude. Deucalion, la main appesantie, reste immobile en voyant la mort devant lui : aussitôt Achille lui tranche le cou avec son épée, et fait voler au loin la tête avec son casque ; la moelle jaillit des os, tandis que le corps gît étendu sur la terre.

La Grande Guerre n’est pas si différente de celle de Troie. Les éclats d’obus voltigent et les hommes sont soulevés de terre, le sang et les boyaux. Le vin coule à flots sous les tentes et redonne après l’assaut des couleurs aux survivants. Moins bruyants que l’artillerie, à l’arrière, les éclats de rire embellissent Paris, on se promène sur les boulevards, les femmes voltigent sur la couche des grands. A Athènes, on discute sur la colline qui accueillera bientôt le Parthénon.

C’est ainsi qu’on a assuré, de guerre en guerre, la continuité de notre espèce, en maintenant à bonne distance le da et le fort, les intouchables débordant de présomption et les vies minuscules. Avec chaque jour cependant davantage de peine : il n’est pas simple en effet d’élever un soldat inconnu en héros de la nation, et de l’y maintenir parmi les corps glorieux.

Jean Prod’hom

A.13

Pourquoi un tel empressement, une telle agitation, joyeuse, autour d’une découverte qui pourrait tous nous mettre dans de beaux draps ? Car enfin, que des particules subatomiques puissent faire la pige à la vitesse de la lumière, c’est vraiment bien le pire qui puisse nous arriver. Et que ces neutrinos dissimulent leur nocivité derrière l’innocence d’un nom doit nous convaincre de l’importance de l’événement dont l’effet délétère s’est produit, quoi qu’il en soit, bien avant que celui-là ait eu lieu.

Entre le CERN et le Gran Sasso court une rumeur, c’est par Facebook que plusieurs physiciens ont appris la nouvelle, à cause de Twitter que les rêveurs se sont levés, simultanément, mêlant aux jours tristes du travail à la mine un enthousiasme incompréhensible, analogue à celui qui brûla l’âme des intellectuels d’il y a quelques décennies devant des structures et des courbes, dissipatives d’abord, fractales ensuite. J’en étais, gourmand et hébété.

Me voici aujourd’hui saisi par deux curieux sentiments. Je me réjouis d’une découverte qui pourrait mettre dans le pétrin la superbe des bien-pensants – avec la conviction pourtant qu’une couche supplémentaire, coûteuse, constituée de roues dentées et de cycles, épicycles, épicycles d’épicycles, rendra toujours plus improbable la mise au rebut des théories existantes. Je me réjouis ensuite à l’idée qu’on va enfin bazarder cette théorie de la relativité restreinte à laquelle je n’ai jamais rien compris, que je vais pouvoir enfin m’acheter un cahier neuf dans lequel je noterai les postulats et les théorèmes de la nouvelle théorie, enfin à ma portée, que je me promets de suivre pas à pas jusqu’à la nouvelle alliance.

Je m’emporte, je m’emporte, mais rien ne me console. Et je crains que la vérité ne s’éloigne encore un peu, avec le repos qui aurait dû l’accompagner, un peu parce que c’est de son ressort à la vérité de demeurer hors de nous, dans un monde qui ne demande rien d’autre qu’on y persévère. Je sens mon enthousiasme fléchir comme devant ces livres qu’on ne terminera pas et une fatigue radieuse se réjouir de la nuit qui tombe.

Jean Prod’hom

A.12

Il y a peu, les services juridiques des officines de gardiennage de la bienséance publique ont demandé aux commissaires d’une exposition consacrée à Jacques Tati d’effacer la pipe de Monsieur Hulot de leurs affiches promotionnelles au motif qu’elles contrevenaient aux dispositions d’une loi sur l’incitation au tabagisme.

Faut-il s’attendre désormais à ce que les conservateurs de nos musées se débarrassent des toiles de Matisse et de Bonnard qui présentent, plein février, des battants de fenêtres largement ouverts sur la campagne ou l’océan sans personne alentour pour les fermer, au motif qu’elles contreviennent au principe d’économie ? Car enfin, s’il est opportun, pour des raisons d’hygiène et de santé d’aérer régulièrement nos locaux, il est contraire au principe de précaution, largement partagé aujourd’hui, de laisser à journée faite les fenêtres de nos maisons grandes ouvertes.

Jean Prod’hom

A.11

J’apprends dans l’ouvrage de Jean-Paul Bled sur l’histoire de Vienne que le bal à la Cour avait lieu quelques jours après le bal de la Cour. Il rassemblait moins solennellement près de sept cents personnes. François-Joseph portait l’humble habit du colonel, les invités une petite tenue de gala. Le menu se composait invariablement des cinq mêmes plats : crème d’oie en tasse, poisson mayonnaise, pâté, rôti et glace, le tout arrosé de champagne. C’est exactement ce qu’on voit dans le troisième film de l’inoubliable série des Sissi.

J’ai l’intime conviction que François-Joseph a un peu trop regardé cette série, sa femme aussi du reste qui, le temps passant, devint une pâle copie de Romy Schneider. Si on ajoute que François-Joseph, le vrai, celui du film, s’est inspiré de la dégaine de David Bowie, on peut sans hésiter affirmer que la politique spectacle est née à Vienne dans la seconde moitié du XIXème siècle.

Jean Prod’hom

A.10

A considérer la fiche signalétique de l’homme, on ne peut s’empêcher d’être fiers. A chaque fois on a su demeurer du côté des vainqueurs. Pensez! on aurait pu végéter parmi les mousses, les champignons ou les algues, migrer avec les sardines ou les morues, barboter avec les canards et les oies.

Et bien non, on s’est retrouvé à chaque coup à l’avant du peloton, d’abord en concurrence avec d’autres primates, macaques et gibbons. On s’est débarrassé ensuite des australopithèques, il y a moins de dix millions d’années, avant de laisser sur place homo erectus et les hommes de Cro-Magnon. Nous voici sapientes au sommet de l’arbre de l’évolution.

Nos peurs n’ont pourtant pas disparu et ce n’est pas sans raison. Je crains en effet qu’on n’ait pas toujours été très classe à l’égard de nos concurrents et que, par une ruse dont le darwinisme a le secret, un cousin de l’homme de Neandertal, caché quelque part entre Düsseldorf et Duisburg, pointe un matin son nez et nous pose-là, pris dans les mailles du filet de l’évolution. A moins que ce ne soit un proche de l’orang-outan, du dindon ou de la lotte. Ou pire une mousse.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.9

On renonce à parler de civilisation quand un groupe humain ne manifeste pas d’autres soucis que ceux de se nourrir, de transmettre la vie et de parer au plus pressé. Certains signes montrent alors que ce groupe cesse de réfléchir et se désorganise. Les flottements dans les rites mortuaires sont les signes avant-coureurs de son extinction.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.8

Homo sapiens ignorait selon toute vraisemblance que sapiens il l’était. Quant à ce qu’il savait, on l’ignore aujourd’hui. Pour rompre le cercle vicieux et faire court, on prétend dans les manuels scolaires qu’homo sapiens se distingue de ses prédécesseurs par un outillage plus perfectionné. Personne ne voit exactement le rapport. Ce bon mot sert parfois – rarement – au bar de la rue d’en face pour animer les conversations. Mais je n’y vais pas au bar d’en face.

Homo sapiens se présentait ainsi: plutôt petit, trapu et musclé, c’est tout lui, grosse tête, crâne aplati, front bas, sombre, obscur, obtus, c’est pas moi, arcades sourcilières proéminentes, face avançant en museau, peu de menton, rien de bien nouveau. Les paléontologues affirment que le volume de son cerveau dépassait celui des hommes actuels :1700 cm 3. C’est beaucoup, on ne ménageait pas le carburant, on chassait dans toutes les directions, rennes, mammouths, rhinocéros, laineux s’entend, bisons, petits chevaux. Il fallait aller vite. Comme aujourd’hui. Pourquoi? Personne ne le sait. Aujourd’hui les hommes ont leur bar, si bien que leur cerveau ne mesure plus que 1400 cm 3. Ils ont inventé le papier tue-mouche.

Homo sapiens, faut y croire. C’est dès 10 ans qu’on demande à nos enfants d’apprendre par coeur qu’on a quand même un outillage plus perfectionné que les bêtes. Ils doivent y croire dur comme fer. On leur enseigne en outre pour leur édification que le premier homo sapiens d’Europe date d’au moins 100 000 ans. On l’appelle homme du Neandertal, c’est une vallée près de Düsseldorf, on n’y a rien trouvé d’autre. Comment l’homme de Neandertal passait-il ses journées? Il est permis d’en rêver. Mais ça on préfère le cacher à nos enfants, il n’y a pas de temps à perdre, on n’a pas terminé le programme.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.7

Les hommes s'en aperçurent il y a 400 000 ans : c'est au crépuscule que les chimères endossent l’habit des chauves-souris, à l'aube que celles-ci redeviennent des chimères. Pour mettre bon ordre à ce va-et-vient et à cette indécision de l’être, et pour que leur corps ne se confondît pas dangereusement avec lui-même, les hommes de la première heure se hâtèrent de séparer le jour et la nuit en faisant du premier l'hôte des chauves-souris, de la seconde l'hôte des chimères. On appela diurnes les rêves qui habitent le jour, nocturnes ceux qu’accueillent la nuit. On s'accorda à dire que le jour se levait et que la nuit se couchait. On convint encore que l'avenir et le passé se partageraient certaines des caractéristiques des chauves-souris et des chimères. Mais les premiers hommes le firent avec si peu de méthode que les chimères n’ont jamais cessé de coloniser le jour et les chauves-souris patientent en grappes avant d’être lâchées dans les endroits les plus reculés de nos nuits.

Quant à l'homme, rien n'a changé, regardez-le, il marche aujourd’hui encore en se penchant vers l’avant. Il faut en convenir, le chemin est long avant qu’on y voie clair. On découvre avec inquiétude le futur dans notre dos, et on prend conscience de l’impasse dans laquelle les premiers hommes nous ont mis en traçant à la va-vite les grandes orientations de l’espèce. On sait lire, prétendent les plus optimistes qui, pour nous faire patienter, nous enjoignent de faire lire à nos enfants certaines des fables qu’ils ont conçues :

Une de distinctions essentielles entre l’homme et l’animal est la conscience du temps. L’animal n’a probablement aucune notion du passé ni de l’avenir. L’homme, lui, sait distinguer aujourd’hui d’hier et de demain. Il a une mémoire.

Il sait aussi qu’il mourra un jour. Cela l’amène progressivement à se poser des questions sur le sens de la vie, sur sa place dans l’univers. La conscience du temps est sans doute liée à la croissance du cerveau.

Comme l’homme possède la notion de l’avenir, il est capable de faire des projets. L’outil en est la preuve : en effet, il est fabriqué en vue de faire telle ou telle chose.

Ces propositions, profondes et incompréhensibles, ne feront pas la lumière sur ce qui s'est passé et se passera. Elles ne nous aideront guère, je le crains, à placer l’avenir devant nous.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.6

On alimentait la flamme tout au long de la nuit. On recueillait à l’aube les braises dans des caissettes portatives de fortune avant de reprendre la route, avec la crainte constante que le feu ne s’éteigne. C’est ainsi qu’on vivait il y a 500 000 ans, à la merci du moindre accident – manque de bois, pluie violente, inattention. J’éprouve à l’instant la même sensation que ces habitants du Caucase d’autrefois, alors que la nuit tombe et que la bise ne mollit pas, isolé du monde, incapable d’allumer un feu par frottement rapide d’un bois dur sur un bois tendre – ou le choc d’un silex sur un bloc de pyrite –, incapable d’enflammer la mousse et l’herbe sèche, le petit bois dans le poêle, incapable de mettre la main sur une boîte d’allumettes. C’était ce soir, dans les montagnes noires du Jorat, la même angoisse devant la même nuit froide.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.5

Qu’ont fait nos ancêtres depuis qu’ils se sont dressés sur leurs membres arrière et qu’ils ont quitté, après que les circonstances et le milieu leur ont emmanché la tête en équilibre sur la colonne vertébrale, la vallée du Rift il y a 10 millions d’années? On n’en sait trop rien, mais assurément pas de grands travaux. Cueillir et chasser, rêver peut-être, cueillir des digitales et lancer des galets en fin de journée sur les lacs près desquels ils devaient se reposer...

S’obstiner c’est moins sûr. Il faudra en effet attendre plus de 7 millions d’années avant que, de leurs mains, ils ne taillent les premiers éclats de quartz dans des pierres ramassées ici ou là, éclats dont ils firent les premiers outils et qui attestent peut-être de quelque chose comme une volonté. Finis alors les ricochets, les ronds dans l’eau, les siestes aux lisières, finie l’insouciance.

Mais qu’ont-ils fait? Il faudra en effet un million d’année encore pour qu’ils s’avisent que les galets dont ils avaient tiré des éclats tranchants offrent, eux aussi, des bords tranchants, plus maniables et pratiques à l’usage. Les spécialistes appelleront galets aménagés ces galets à l’extrémité desquels un ou plusieurs éclats ont été enlevés. Ont-ils cherché à récupérer les pierres taillées qu’ils avaient laissées autrefois derrière eux pour ne conserver que les éclats? On peut le penser au vu du million d’années qui aura été nécessaire encore avant qu’homo erectus ne s’avise qu’en enlevant des éclats sur deux côtés, il créerait un tranchant plus aigu encore, qui pourrait servir à déchirer la viande, à broyer un os, à couper la branche sur laquelle il est assis. Les paléontologues n’ont pas tranché la question. Ce qui n’empêchera pas l’un d’eux de nommer pompeusement ces galets des bifaces. Mais ne nous voilons pas la face, quelque chose cloche dans toute cette affaire. Qui défendrait en effet plus d’un jour l’idée qu’on puisse inventer le recto d’une feuille en fermant les yeux sur son verso?

Je soutiens les néo-moralistes qui tiennent d’abord les hésitations et l’aveuglement des premiers hommes pour une chance, celle de nous offrir une leçon, une première leçon de patience: chaque chose en son temps. Mais une leçon de dissimulation aussi, car la vie de nos ancêtre devient toujours davantage, à mesure que les recherches progressent, une bombe à retardement.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.4

Au lendemain du long séisme qui déchira l’Afrique du nord au sud, il y a 10 millions d’années, les primates de l’ouest se réveillèrent sous la pluie, mais au coeur d’une forêt dense et protectrice qui les réjouit et dont ils ne sortirent que beaucoup plus tard avec la démarche du gorille et du chimpanzé. Les primates de l’est, eux, se levèrent les pieds au sec et c’est tant mieux. Mais ils découvrirent assez tôt qu’ils étaient dans de sales draps et que cet espace adossé à des montagnes toutes neuves, ouvert à tout vent et sans pluie, allait leur occasionner bien des soucis. Trop tard. On craignit à juste titre pour leur avenir. Sans griffes sans crocs, sans les mollets des zèbres et les cuisses des antilopes comment allaient-ils s’en tirer? Les grands fauves de l’est africain guettaient.

C’est l’occasion qui fait le larron, se dirent les plus avisés d’entre eux qui se mirent à chercher une issue à cette vilaine passe: un dispositif pour repérer avant qu’il ne soit trop tard la venue de leurs pédateurs et s’éclipser. Cette décision fut grosse de conséquences. Ils se dressèrent en effet d’un même mouvement sur leur pattes arrière libérant ipso facto ce qui leur tiendra lieu de mains qu’ils placèrent derechef en visière sur leur front: rien à l’horizon pour se mettre à l’abri, ou si peu, et les grands fauves qui étaient sur le point de leur tomber dessus... Faut savoir que leur cerveau était encore de dimension réduite, à peine la cylindrée d’une Fiat Topolino.

Si donc la bipédie protégea indirectement certains des hominidés du soleil, ils n’obtinrent cependant, en se redressant, que le droit de voir croître leur peur en intensité et en durée, d’autant plus que la savane perdait jour après jour ses derniers bosquets. Homo erectus se déplia donc encore avec la peur qui grandit analoguement. Il n’en fallut pas plus pour qu’Homo erectus décidât de quitter l’Afrique qui ne lui amenait décidément rien de bon.

Le volume de son cerveau avait grossi et atteint déjà celui du cylindre d’une Peugeot 807, mais c’est à pied qu’il partit en direction du Caucase, de la Chine, de l’Inde et de quelques autres contrées où, par bonheur, l’on ne parlait pas encore la mutitude de langues que l’on connaît aujourd’hui. Et ses mains, me demanderez-vous? Et bien c’est plus tard, beaucoup plus tard que l’homme inventera la casquette qui les libérera définitivement, repérant alors toujours plus loin et toujours plus tôt les grands fauves de l’est africain. La peur de ce touche-à-tout ne cessera de grandir.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.3

A cette époque, il n’y avait pas seulement les températures et les continents qui bougeaient. Les hommes – qui n’ont pas toujours fait la manche – aussi. Si bien que, pendant les périodes froides, alors que de gigantesques glaciers recouvraient le nord de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique du Nord, que les masses d’eau emprisonnées par le froid ne coulaient pas, que le niveau des océans était beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, les plus timides de nos ancêtres ont saisi l’occasion d’aller à pied de Calais à Douvres sans se mouiller.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.2

Si l’orang-outang vit aujourd’hui en Asie et seulement en Asie, si le gorille et le chimpanzé se rencontrent en Afrique, et uniquement en Afrique, c’est en Amérique du Nord que vivaient les plus anciens primates dont l’orang-outang, le gorille, le chimpanzé et l’homme ne sont que les lointains descendants.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

A.1

Tout me semble hors d’atteinte dans ce domaine, et pourtant un petit calcul suffit ce matin pour mettre à la portée de mes mains l’inconcevable durée qui maintient à distance la question des origines, ainsi la formation de la Terre il y a 6 millards d’années.

Si, sur une ligne droite, un millimètre équivaut à une année, un centimètre à 10 ans, un mètre représente mille ans. Et ainsi de suite... Un kilomètre, un million d’années. Un milliard d’années, c’est mille kilomètres, soit la distance de Lausanne à Berlin.

Le calcul est simple, le raisonnement implacable et j’y vois de plus en plus clair. L’origine se rapproche, pensez donc, trois allers et retours Lausanne-Berlin en wagon-couchette et me voici déjà dans les parages du big bang, pas si loin que ça somme tout. Mais, me retournant, j’aperçois soudain la fin du monde qui fond sur moi la gueule grand ouverte. Je tente de retrouver un semblant de réconfort en gardant à l’esprit le fait que la prochaine glaciation n’aura pas lieu avant plusieurs milliers d’années. Comptons large, disons cent mille ans... soit la distance de l’Auberge communale au banc devant l’église...

J’ai pris ce matin la ferme résolution d’user de tous mes pouvoirs pour préserver mes enfants de l’insoutenable vérité des origines et des fins en les maintenant forcloses dans les chiffres de fer des nombres.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP