Les livres à la benne

Il y a dix jours exactement, un homme brun, bien mis, break ripolinée et cinquantaine cendrée jetait six sacs de livres dans la benne du vieux papier de la déchèterie locale. C’était un dimanche et l’inconnu n’était pas domicilié dans notre village – on se connaît tous par ici. Il a semblé gêné de ma présence, je l’aurais été aussi. Que cachait-il ? Pourquoi se mettait-il dans un tel état ? J’ai voulu le réconforter en lui soufflant d’un air entendu, ma foi, qu’il le fallait bien de temps à autre. Il a levé les yeux au ciel, sombres et brillants, puis s’est glissé hors la déchèterie comme un serpent. Je n’ai pas voulu en savoir plus, mais il y avait quelque chose de terrible dans ses yeux, et puis d’un peu louche, comme s’il avait voulu se débarrasser d’un mort, ou de son linge sale. Ça ne se fait pas, n’est-ce pas? L’inconnu allait-il revenir le lendemain reprendre ce qui, comme il semblait le croire, aurait pu le trahir? J’ai imaginé un bref instant que cet inconnu était un écrivain et que les livres qu’il avait jetés dans la benne étaient, sans le savoir, ceux qu’il avait écrits et qu’on allait oublier. Le camion de l’entreprise chargée d’emmener le vieux papier sur le brasier a passé hier en fin d’après-midi. L’affaire est close.

Au fond de la benne le visage de Gustave Courbet m’avait pourtant fait signe et j’ai relevé consciencieusement ce dimanche-là les coordonnées sommaires des ouvrages jetés par le brigand. Un jour qui sait? Le livre aura disparu, trop lourd, trop encombrant, trop cher,... Il aura laissé la place à une tablette qui contiendra tous les livres de toutes les bibliothèques pour un prix dérisoire et illusoire. On regrettera peut-être alors les équipées dans les déchèteries et les grands feux dans lesquels on jetait les livres en se mordant les lèvres de honte.

Jean-Pierre Richard, Etudes sur le romantisme, 1970

La Bible du pêcheur, 2001-2003

Michel Viala, Poésie choisie, 2009

Hans-Michael Koetzle, Photo icons, Petite histoire de la photo, 2007

Gérard Genette, Figures III, 1972

Jacques Scherer, La Dramaturgie classique en France, 1973

Jean Prod’hom, Etudes de Lettres, La Part des hommes (tiré à part), 1985

Guide du routard, Italie du Sud

Guide du routard, Suisse

Valérie Poirier, Loin du bal et autres pièces, 2008

Henri-Alexis Baatsch, Hokusaï, 2008

Atlas alphabétique, Les Etats du monde

René Benjamin, La Galère des Goncourt, 1948

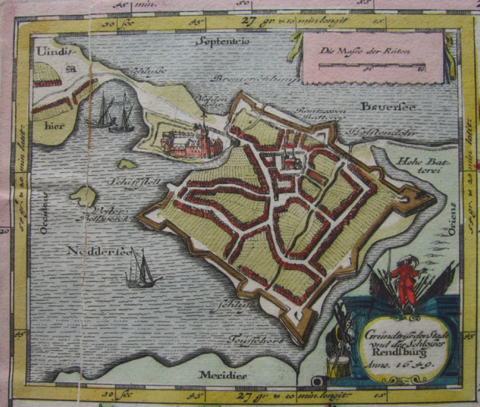

Stéphane Guégan, Michèle Haddad, L’ABCdaire de Courbet, 1996

Giovanni Boccaccio, Decameron, 1968

Michel Chauvy, Passions et démesures latines, Cicéron, Lucrèce, Catulle, 1999

Robert Aron, Les Grands Dossiers de l’histoire contemporaine, 1964

Michel Puech, La Philosophie en clair, 2004

Anne Cunéo, Les Portes du jour, Portrait de l’auteur en forme ordinaire, 1982

Jean-François Revel, Mémoires, le voleur dans la maison vide, 1997

Albert Thibaudet, La poésie de Stéphane Mallarmé, 1926

Collectif, Société Vaudoise des Pêcheurs en rivière, 1908-2008

Guides Hachette, Orthographe, 1999

Nayrolles , Profil d’une oeuvre, pour étudier un poème. 1996

E. Giddey, Histoire générale du XIVe au XVIIIe siècle, 1957

Dan Brown, Da Vinci Code, 2003

Maurice Wilmotte, Critique littéraire, 1921

Alain Jouffroy, Manifeste de la poésie vécue, 1994

Winston Churchill, Réflexions et aventures, 1932

Georges Pompidou, Anthologie de la poésie française, 1961

Bescherelle, La Conjugaison, 2004

Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit, 2008

Collectif, Guide culturel de la Suisse, 1982

Jim Harrisson, Legends of the fall, 1979

Collectif, De l’ours à la cocarde, 1999

Robert Brasillach, Comme le temps passe, 1937

Eric Massery, Une si belle ignorance, 2009

Emanuelle delle Piane, Pièces, 2010

Michel Vergères, Le Pisteur, L’escroc finit en hiver, 2004

Eschyle, Agamemnon, 2001

Sarcey, le Siège de Paris, 1967

Brasillach, Notre avant guerre, 1941

Stanley, Soumission à l’autorité, 1994

Georges Clémenceau, Grandeurs et misères d’une victoire, 1973

J.-L. Clade et P. Perrin, Au Coeur de la Vallée de la Loue, 2010

Gérard Genette, Figures I, 1965

Michel Butor, La Modification, 1994

Marielle Pinsard, Les pauvres sont tous les mêmes et autres poèmes, 2009

Marcel Schneider, La Littérature fantastique en France, 2007

Gérard Genette, Figures II, 1969

Arnaldur Indridason, Hiver arctique, 2009

Léon Daudet, La vie orageuse de Clémenceau, 1938

André Bellessort, Sainte-Beuve et le XIXe siècle, 1954

Kwong Kuen Shan, le Chat philosophe, 2008

Claude Bron, Orthographe, 1990

Georges Pillement, La Poésie érotique, 1970

Charles-Ferdinand Ramuz, Journal, 1943

Christine Barras, La sagesse des Romands, 2009

Léo Spitzer, Etudes de style, 1970

Georges Poulet, La Conscience critique. 1986

Collectif, Anniversaire du Gymnase cantonal de la Cité, 1987

Collectif (Corinne Desarzens), Récits sur assiette, Textes inédits d’auteurs romands sur la cuisine. 2009

Collectif (Pierre-Yves Lador) Plumes bigarrées, Inédits suisses, romands sur le livre, 2009

Sylvie Durrer, Le dialogue dans le roman, 1999

Marcel Cohen, Histoire d’une langue le français, 1950

Collectif, Gymnase de la Cité, Annales 1995-1997

PS

J’ai tiré au hasard cinq livres parmi les soixante-cinq dont l’inconnu s’est débarrassé, en me jurant de les garder et de les lire. A moins que je ne change d’avis et que je ne suive son intemporel exemple.

Jean Prod’hom

Il y a les grandes distances

Il y a les grandes distances

la mayonnaise

il y a les bichons maltais

le silence d’après l’abattage

la pluie sur les toits d’ardoises

il y a les rédactions de Fritz Kocher

le principe du tiers exclu

la sonnerie de fin des cours

il y a la volonté du lierre

Jean Prod’hom

Dimanche 26 décembre 2010

Ses yeux, que je me représente immenses et brillants, n’auront rien vu du grand monde qu’il désirait tant découvrir. Ils auront eu au moins le don de rester grands ouverts dans le petit qui était le sien...

Robert Walser à propos de Fritz Kocher

Ce n’est pas le vent qui m’a poussé au-delà du domaine de la Solitude entre Montmeillan et les Galites, ni aucun des forfaits qui meublent nos vies et les talonnent dès l’aube, c’est l’autre, un autre, le brigand déguisé en bourgeois chapeauté. Il n’en voulait plus et n’y tenait pas plus que cela, allait de l’avant. Il avait croisé après midi des promeneurs du dimanche, s’en était détourné sous cape, glissant par-dessus le talus dans un pré où la neige s’ammoncèle intacte, lourde. Il n’avait pas craint de troubler sa blancheur inédite. Je l’ai vu s’arrêter là où la neige est moins profonde, où percent des touffes d’engrais vert, mais les traces sont effacées et lui, dos tourné, est bien loin dans le désert. J’ai cru comprendre un peu ce brigand et le pays qu’il habitait. J’ai écouté le double silence du lac acoustique.

Il ne se passe rien, il y a trop de choses – est-ce ironie pour me protéger et aller de l’avant, torturé par la lourdeur du dedans? Entre l’aube et le territoire d’après, il n’y a dans la neige que détours, hésitations et pas de danse, des ans qui passent pour faire bonne figure, traces de bêtes dont on ne veut rien savoir, passants sans visage. On a abattu de vieux arbres hier et le silence s’est réveillé lorsque je me suis arrêté. Nos vies sont d’un seul tenant, un jour et une nuit, on titube aux alentours, là où l’on fut un instant au repos. Parti tôt avec les autres, un moment avec eux avant d’aller où personne ne va, que la neige tombe une fois encore et ce sera fini. Les chiens aboient devant la Grange aux Roud, j’entre dans le bois comme un voleur. Tant de choses font de même, refusent l’affiliation, se croisent, laissent des traces tôt effacées, ne bronchent pas, ne se plaignent pas, la neige fait le reste. Joye a abandonné sa caravane dans le bois de Ban

Je ne suis qu’un locataire d’un meublé dans un décor immobile que seule la nuit surprend, égaré cet après-midi dans le bois sec, pas de bruit, un dédale d’avenues, de sentes et de feux de broussailles où la bête garde les siens au chaud. Comment pourrait-on partager le désert? Comment chevaucher les nuages qui filent vers le sud. Faut-il s’éloigner pour n’être plus seul? Derrière moi les traces s’effacent, il n’y a pas de nuit prochaine, c’est toujours la même, une nuit un jour, et entre elles la neige.

Attester du réel qui passe derrière les vitres de nos fenêtres, on est là, l’autre aussi, plus aimable et correct lorqu’on ne le dérange pas. Quelle histoire tirer de cette petite promenade, quel fil tirer sans déranger la belle ordonnance, pour que rien ne soit changé avec la retenue qui sied ? Ecrire ce qui ne s’écrit pas, mais qui mérite d’être poursuivi avec les égards qui lui sont dus, effacer les traces qui y conduisent comme la neige sur la neige, les lettres sur la page.

Qu’on ne surestime pas cet autre qui est en nous, qui marche et qui s’éloigne. On écrit beaucoup trop, un bon pas suffit parfois, un acte en engendre un autre, et on se débarrasse de tout ce qui n’est pas soi, on se défait pour n’être plus rien, sinon un souvenir, une pensée qui passerait par là ou dans la tête d’un hypothétique lecteur. A force de distraction on parvient à s’éloigner de son but, avec au fond du coeur une belle réserve d’étonnement, c’est que les choses s’en vont, et nous avec. Se coucher dans la neige, par un saut effacer les traces et les tourments. Pas avant d’avoir appris à marcher et à lire, personne pour nous aider.

Aucun souvenir de ce que Robert Walser a vu au-delà du pâturage qu’on appelait Am Ende der Welt, mais le souvenir d’une image, persistante, celle d’un homme dans le soleil, le dos tourné à tout, brassant la neige, un chapeau sur la tête pour qu’on ne le poursuive pas. Les flocons tombent derrière lui et recouvrent les traces qui auraient pu nous faire croire que le chemin est facile et qu’il suffit de prendre la bonne direction, alors qu’il nous faudra recommencer, marcher et puis écrire, qu’il nous faudra recommencer sans rien regarder, ni l’arbre à la lisière du bois ni le nuage qui feint de nous montrer la direction.

J’ai marché et je marche encore, mais pas d’allure égale.

Tantôt j’allais d’un coeur serein,

Tantôt - même le ciel connaît cela -

Je perdais toute envie soudain.

Dans un long jour empli de peine.

Robert Walser

Jean Prod’hom

Vanités de la soldatesque

Il en va des incorporations comme de la grâce, armées de rang ou cohortes d’anges c’est tout un. Dès l’aube les conscrits enfilaient leur tunique aux reflets turquoise en jurant qu’on ne les y reprendrait plus, serraient en vain la poudre d’escampette qui traînait au fond de leurs poches. L’appellation de leurs missions vives et sommaires restait sous les verrous, bel exemple qui tranche avec les anciennes manières. Et tandis qu’ils attendaient que se présente un coup d’état ou une succession de coups fourrés, ou un défunt laissé en carafe, les froides et difficiles conditions qui agitaient le monde d’en-dessous obligeaient les conscrits à ne plus distinguer sarments et serments qu’ils jetaient au feu.

Les plus habiles, bien sûr, demeuraient à l’abri, dans le voisinage de l’honorable, derrière le réseau dense d’une famille de questions et le labyrinthe de leur filiation. Et on sauva ainsi, c’est vrai, quelques hommes et les traditions administratives de la philosophie naturelle, mais en réalité le procédé était sans effet, on ne stoppa pas l’alternance de la vie à de la mort vers laquelle les insulaires allaient au pas de sénateur. Les petits tas d’énergie primitive qu’ils apercevaient sur le chemin les obligeaient à baisser les paupières et on pouvait lire alors le dessin des regrets que les larmes n’effaceraient pas.

Jean Prod’hom

A.2

Si l’orang-outang vit aujourd’hui en Asie et seulement en Asie, si le gorille et le chimpanzé se rencontrent en Afrique, et uniquement en Afrique, c’est en Amérique du Nord que vivaient les plus anciens primates dont l’orang-outang, le gorille, le chimpanzé et l’homme ne sont que les lointains descendants.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

Inscrites au Registre de la Mémoire du monde

L’Agence internationale des prisonniers de guerre créée à Genève en 1914 a eu pour tâche de rétablir les liens familiaux entre personnes que la guerre avait séparées. L’Agence a établi le fichier des disparus ordonné par régiment et par compagnie. Elle a rédigé six millions de fiches permettant de suivre le sort de deux millions de prisonniers.

Les indications au dos de certaines des 5119 boîtes de fiches exposées au sous-sol du CICR à Genève et inscrites au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO ont disparu.

Jean Prod’hom

Il y a les pois mange-tout

Il y a les pois mange-tout

l’invention de la trigonométrie

le dégel

les traces du renard autour du poulailler

la vis d’Archimède

les pulls en cachemire

la voix de Valère Novarina

il y a les gares de province la nuit

il y a les lois de l’hospitalité

Jean Prod’hom

Dimanche 19 décembre 2010

Tiré en arrière par le poids et la lenteur de ce qu’on emmène malgré soi, il avance cahin-caha, brasse la neige haute et lourde qui tapisse le pré derrière le Chauderonnet, avant de déposer le trop-plein à la lisière du bois et trouver là un milieu qui ne l’oblige à rien, sinon à suivre la cadence, oscillant entre des morceaux de langue qui s’échappent et, enhardi par les empreintes laissées par d’autres solitudes, le chemin qu’il trace. Il décale la gravité vers l’avant, même allure, quelque chose comme une phrase creuse dans la neige un sillon qui se perd au bout du chemin, le souvenir de quelque chose plutôt que rien. Seul, bien seul, mais avec l’autre qu’il héberge, ne serait-ce que pour témoigner un instant de son existence, marcher pour qu’ils ne fassent qu’un à deux pas de l’étang, les mains croisées sur les genoux ou partout ailleurs.

J’entends soudain un bruit de pas qui froissent la neige, ce ne sont pas les miens, viennent de l’intérieur et les cloches qui se prêtent au jeu. Un pan de lumière éclaire tout ensemble, la grande peur qu’il faut surmonter, la tragédie sans laquelle notre âme prise en otage par les ambitions ne se faufilerait pas jusqu’à l’universel avec ses pattes d’oie et ses habits de semaine. Les dieux veillent dans les fourrés.

Mais qui se doute de ce que que l’on est et qui s’en préoccupe ? Je ne suis qu’une simple coïncidence au milieu du jour, avec pour seule assurance les mailles du passé et la promesse de la solitude sans laquelle l’autre ne serait qu’un leurre. Un peu à côté pour me mettre enfin au pas, c’est-à-dire marcher et renouveler l’alliance du lierre et du frêne, avec les cloches qui vont et viennent. Je lève les yeux vers le ciel sans dessus ni dessous, avec un ruisseau en contrebas, un pont et le devisement du monde, le soleil pour faire bonne figure, et tout autour la grandeur, une grandeur qui nous contient, la neige, le ciel et le meilleur.

Il a déposé les preuves passagères de son existence sur le chemin des Censières avant de tourner une page, on ne revient pas sur ses pas. Il a croisé des voix, celle de Ramuz, celles de Starobinski et de Mettra, un peu de nostalgie pourquoi ne pas le dire, nostalgie du simple, du rugueux, du bienveillant. Nostalgie du simple et de l’encore plus simple, jusqu’à ce rien d’où il conviendra de tirer un jour, peu importe, quelque chose ou bien rien.

Jean Prod’hom

Membra disjuncta

C’est en gorillant un aveugle essartant l’ombre pour gagner un peu de lumière que le poète, bras tendus vers le ciel, devint la proie de la vermine cachée dans les plis de ses pensées. On se gaussa de sa maigreur et de ses épaules nues et on l’abreuva de vin mauvais. Il écrivit alors ce vaudeville en vers, dont il ne reste que quelques éléments dispersés, rimes mièvres et rimes viles embrassées, que l’aveugle transcrivit en braille à même les murs de soutainement de la ville du premier royaume.

Il y était question du commerce de la misère, du luxe et de la brouille, du quiproquo sans fin qui anima leurs relations, de leurs possessions, de leurs ambitions. Il y était question aussi d’un bois à l’orée duquel des chiens sauvages surveillaient une vis d’Archimède au pied de laquelle poussaient des populages. Les préposés bénéficiaient de quelques avantages mais ne faisaient pas dans la gaudriole, peu de diversité à la sortie et sans portance ma foi, les petites perceptions rejoignaient de quart de tour en quart de tour l’exécré, puis les eaux usées. Le reste je l’ai oublié.

Jean Prod’hom

A.1

Tout me semble hors d’atteinte dans ce domaine, et pourtant un petit calcul suffit ce matin pour mettre à la portée de mes mains l’inconcevable durée qui maintient à distance la question des origines, ainsi la formation de la Terre il y a 6 millards d’années.

Si, sur une ligne droite, un millimètre équivaut à une année, un centimètre à 10 ans, un mètre représente mille ans. Et ainsi de suite... Un kilomètre, un million d’années. Un milliard d’années, c’est mille kilomètres, soit la distance de Lausanne à Berlin.

Le calcul est simple, le raisonnement implacable et j’y vois de plus en plus clair. L’origine se rapproche, pensez donc, trois allers et retours Lausanne-Berlin en wagon-couchette et me voici déjà dans les parages du big bang, pas si loin que ça somme tout. Mais, me retournant, j’aperçois soudain la fin du monde qui fond sur moi la gueule grand ouverte. Je tente de retrouver un semblant de réconfort en gardant à l’esprit le fait que la prochaine glaciation n’aura pas lieu avant plusieurs milliers d’années. Comptons large, disons cent mille ans... soit la distance de l’Auberge communale au banc devant l’église...

J’ai pris ce matin la ferme résolution d’user de tous mes pouvoirs pour préserver mes enfants de l’insoutenable vérité des origines et des fins en les maintenant forcloses dans les chiffres de fer des nombres.

Jean Prod’hom

avec le concours d’Histoire générale | LEP

Dimanche 12 décembre 2010

Ils régnaient sans ostentation dans l’embrasure de la fenêtre, en haut un peu à droite. Leur cou maigre et leur tronc dégarni attestaient leur origine modeste, le temps qui passe, les résistances qu’il faut opposer à ce qui advient pour aller de l’avant. Ils allaient sur l’âge, trois devant liés par le silence des grandes décisions suivis avec une confiance aveugle par un grupetto souvent désobéissant. Ce sont les premiers qui montraient la direction, libres au-dessus de la mêlée, la tête dans le ciel, d’eux que s’écoulait la lumière jusque dans la bibliothèque. Leur grandeur, leur raideur parfois, leur dignité s’offraient sans secret. Mais il était difficile de les imaginer les uns sans les autres.

Comme s’ils avaient pris le parti de la sédentariré la veille seulement, par une décision libre. Mais pour un temps seulement, prêts à reprendre une aventure à laquelle ils n’avaient pas renoncé. C’était étrange de les retrouver chaque matin à leur place, parce qu’ils semblaient la veille sur le point de vouloir continuer leur route. Je les dissuadais et le vent les faisait vaciller. Qui donc les aurait accueillis? Ils sont restés là-haut, équilibrant les jours et l’embrasure de ma fenêtre, donnant aux vieux arbres rabougris du verger un air enfantin, s’effaçaient au printemps devant l’exubérance miellée du tilleul. En octobre et novembre considéraient avec bienveillance le chant du cygne des feuillus sur les bords du Riau, leur précarité. Ils gardaient la hauteur, la distinction des sauvages, se réjouissaient en silence de tout, mais est-il bien prudent de dire tout cela ainsi?

Ils avaient dû comme les autres se lever hors la terre maigre, écarter les bras pour régner discrètement sur ce quartier des bois. Je les imaginais pourtant échappés d’une prison bien loin à l’ouest, ripés-là au terme d’une longue épopée et se retournant parfois sur leur histoire. Ils étaient montés de la plaine à la queue leu leu, surgissant un beau matin du creux de l’un des nombreux vallons dont se réjouit le Jorat, surpris par la majesté des lieux, satisfaits de la discrétion de l’accueil. Je me suis raconté tant d’histoires, tout est fini, les bûcherons ont tronçonné la petite tribu. Ça tient de si peu, tout disparaître, n’est-ce pas?

Une fois ce matin, une autre cet après-midi je suis monté à la Mussilly voir où ils se dressaient. Je n’avais jamais éprouvé le désir d’en savoir plus, la terre où ils avaient jeté l’ancre, jamais je n’avais fait le lien entre cette présence du dedans l’embrasure de la fenêtre et cette existence du dehors, juste derrière les ruches qui flamboient à la belle saison au bout du grand pré. Je ne découvre que ruines et coeurs vermoulus, vivants et fumants encore, ils n’avaient jamais fait voir la fatigue et l’usure qui les taraudaient, courageux et dignes comme les chats qui vont mourir dans le sous-bois. Ce ne sont que des histoires, l’horizon s’est aplani, le dessin a déserté le paysage. Sans eux rien n’aurait été comme avant. Je crains que les vieux arbres du verger ne se prennent trop au sérieux. A quoi désormais s’accrocher?

Les disparus 2

Jean Prod’hom

Il y a les congés payés

Il y a les congés payés

la première page de l’Arrière-Pays

les amphibologies

les oeufs à la coque

les échelles oubliées l’hiver dans les vergers

la bataille de Castelfidardo

la porte ouverte des églises quand il fait du cagnard

les essaims d’abeilles

le mètre-étalon

il y a la réglisse

Jean Prod’hom

Dos rond

Tandis que les femmes sarclaient de maigres laitues et les ombres chétives de salsifis, les hommes versaient une larme sur les plantages autrefois fertiles des planches de la fin. A dix heures on mâchait une nourriture rudimentaire, noix maigres trempées dans un sirop d’aubergine et on échangeait quelques vaines paroles pour faire taire les peines. Les sieurs les plus affamés marchaient sur les mains pour quelques sous, collectés et consacrés aux efforts de guerre et à la restauration des cultes. Une telle exigence paritaire comblait la conscience indolente des insulaires. Ruinées les petites échoppes du centre-ville nées du commerce de la pauvreté, seuls les porteurs d’eau capitalisaient certains avantages en échangeant huiles essentielles et tranches de foie rances contre générateurs d’autorité et secrets d’embryons. On perdit de vue l’endroit et on se consacra tout entier à l’envers.

Jean Prod’hom

Prophétie

Et le nombre sacré apparaîtra en toute chose, en tout lieu et à tout instant.

Et le nombre 807 nous débarrassera de l'inconscient.

Et le monde redeviendra comme au commencement.

Jean Prod’hom

11 décembre 2010

Mise à ban

Cʼest une poignée de ruines qui serrent les coudes à lʼécart de la grandʼ route où frémissent des couronnes de chardons, les oiseaux lâchés dans la campagne ne sʼy attardent guère. Le gros des souvenirs a rejoint depuis longtemps le silence des albums, le temps avance au ralenti. Un inconnu traverse la cour, les yeux fixés sur le mélange de terre et de gravier dont son visage a gardé lʼempreinte. Pas de grandiloquence chez lʼhomme, ni regrets ni hâte, pas de pire non plus dans des lieux livrés autrefois au travail, à la douleur, aux plaisirs. Mais qui donc sʼen souvient ? La fin va son bonhomme de chemin. Lʼinconnu avance délivré de rien, ouvert à tout, loin de la providence et des bonnes manières. Il a renoncé aux vaines entreprises, la sueur ne goutte plus dans la poussière de la cour que le silence serre aujourdʼhui de toutes parts. Au milieu des ruines sʼest établi lʼabandon.

Il y a dans ce corps qui nous lâchera un jour, à lʼécart, un lieu où patientent les images de ce qui fut. Il y a dans la tête, dans le coeur, ailleurs peut-être, des images vivantes que rien ne menace, indemnes comme les bris de verre. Elles sʼéloignent sans jamais disparaître, rien nʼen sort ni ne sʼy ajoute, elles tremblent comme la chevelure des linaigrettes. Loin de la disgrâce.

Photo / Michel Brosseau

Barbelés sectionnés, fers tordus et bancs de rouille, les barreaux se font rideaux. Les tôles battent de lʼaile, les portes défoncées bâillent, le vent fait grincer le portail par lequel entre et sort le temps gagné et le temps perdu. Les pillards ne sont quʼun vieux souvenir, personne ne songe plus à y entrer. Le portail fermé par un triple collier de chaînes sʼouvre majestueusement sur rien. Ni sursis ni restauration, une pente à peine, les fruits de lʼéglantier, des herbes sèches, quelques simples dans des pots de terre cuite sur le rebord des fenêtres. Tout peut encore attendre.

Ce nʼest quʼune image à lʼarrière de la tête, yeux mis-clos, ou ailleurs peut-être, nourrie par le silence qui pousse depuis dessous et les itinéraires de la mémoire. Nul besoin de gouvernail ni dʼétrier, lʼimage va de son pas à la manière des disparus dans un bouquet de friches. Ce nʼest quʼune image, lʼimage dʼun temple clos ouvert à tous vents que font vivre le lierre et la mauvaise herbe, une image pour ôter les peurs, celles du labyrinthe et du temps qui passe. Lʼusure remue lʼinusable fin des choses, bris de faïence, fenêtres borgnes, cheminées et briques muettes. Les vieux crépis en attestent, les morts ne se réveillent pas.

Lʼhomme est né dans lʼabandon, y retourne allégé lorsquʼil se débarrasse de ce quʼil croyait être ses biens, sʼy retrouve comme il y fut, sans peine et sans consolation, ici où les feuilles dansent, ou là où lʼaccidentel improvise. Tout y est en lʼétat, un peu passé, éclairé par les brillants dʼune négligence heureuse.

Jʼincline désormais vers lʼavenir de ce qui nʼen a pas, car tout finit pas arriver, la fin aussi, bien avant que la phrase ne se termine, sʼarrondisse avant quʼelle ne sʼéloigne et que je mʼy abandonne.

Lʼoeuvre toujours déjà en ruine, cʼest par la révérence, par ce qui la prolonge, la maintient, la consacre (lʼidolâtrie propre à un nom), quʼelle se fige ou sʼajoute aux bonnes oeuvres de la culture. (Maurice Blanchot)

Publié le 3 décembre 2010 dans le cadre du projet de vases communicants chez Michel Brosseau (à chat perché).

Jean Prod’hom

Il y a les chats

Il y a les chats qui boutiquent la nuit

la winchester 73

il y a les vêpres à l’abbaye de Hauterive

la déclaration des droits de l’homme

il y a le corps brûlant de l’endormie au milieu de la nuit

les bandes velcro

il y a les monuments au mort

le modus tollens

il y a le système automatique de fermeture des portes

Jean Prod’hom

Dimanche 5 décembre 2010

C’est en 1994 que le plan d’affectation du Rôtillon – avec ses quatre îlots homogènes – a été accepté par le Conseil communal de la ville de Lausanne. Ont suivi quinze belles années de controverses, de fouilles et de plans, une espèce de sursis, on pouvait rêver. Il avait été prévu qu’on bâtisse un «miniplex» de salles de cinéma, un centre de vie enfantine et des logements, un bâtiment destiné à l’accueil de jour et à l’hébergement de personnes souffrant de maladies psychiatriques. C’est fait pour le parking mais on a renoncé aux salles de cinéma, en échange on leur a fourni la vidéosurveillance. Il y aussi un salon de coiffure et une boutique de mode, une de ces institutions de réhabilitation psychosociale dont on a tant besoin, une crèche, une régie immobilière, des surfaces commerciales et quelques appartements, tout porte à croire qu’on ne va pas faire la fête tous les soirs au Rôtillon. Ah si, on a ouvert un restaurant, le Double Z sur les bords de l’îlot C, car ce soir le parking tout illuminé est en gloire, un tractopelle à ses côtés, le godet à terre, pas pressé de creuser le dernier îlot sur lesquel la nuit descend, pensez donc, depuis le temps.

On ne reverra pas le Flon couler de sitôt, enterré le passé industriel, oubliés les talus en friche, adieu les grandes tannées, le Café des Artisans, les squats et les prostituées.

Qui place sur les devantures de nos librairies les amers de notre irresponsabilité? Natura maxima, L’Encyclopédie du chocolat, 365 Etincelles, Montagnes sacrées, Switzerland the World, Le Coeur en paix, Drôles de labradors, La Recherche du paradis, L’Herbier essentiel. Qu’on leur fasse la peau.

Aïe, quelque chose m’a piqué le coeur, et une poussière m’est entrée dans l’oeil. Les rosiers poussent de travers et les roses sont laides. C’est comme si le diable avait fabriqué un miroir qui ne montrait que les âmes grises. Un seul établissement public est ouvert, à l’extrémité de la Rue de l’Ale, en face d’une boutique qui brade ses fonds, le restaurant du Cygne. C’en est trop. La nuit serre ses mâchoires sur une ville en liquidation. Je me hâte d’aller récupérer Sandra, Arthur, Louise et Lili à la sortie du Petit Théâtre. La Reine des Neiges les a ravis. A mon tour de les emmener à la maison. Tiens, le soleil est revenu.

Jean Prod’hom

Séparatif

La question des eaux usées eut le double effet de jeter le discrédit sur l’hygiène du grand nombre et d’instiller le doute sur les écoulements vétustes qui avaient conduit le coeur du petit palais et la cour des grands à l’inondation. On nota avec dégoût le retour massif des cris et des peines sur les chemins sans drainage. Il eût fallu de l’à propos et quelque directive, et qu’on s’y arrêtât, mais trop de raison nuit. Chacun surveillait son voisin, disparues les petites intentions enterrées à l’intérieur de soi, les ordures déversées dans le clos du voisin et la haine crasse dès le lever du soleil. On décida donc de couper dans le vif, mais il s’avéra inutile d’utiliser la force ou la main de son voisin pour laver l’honneur, balayer les contestations et soigner les apparences. On sous-traita l’entreprise. C’est en face du temple que quelques scrivaillons se fendirent d’une méthode au goût douteux pour garantir la place de chacun. Ils conçurent le premier algorithme qui permit de séparer la grâce du cambouis. Au grand nombre la variole et la rage, les coups de soleil et les panaris. Aux bien nés le bon goût et l’insouciance, la chaise longue et les lieux d’aisance. On escamota les échafaudages de ce procédé littéraire, personne ne dit rien. Cette méthode prit plus tard le nom pompeux de dichotomie.

Jean Prod’hom

Complément à l'œuvre de René Girard

La petite ville de Gstaad peut passer pour l’une des plus jolies des Préalpes occidentales. Il y fut précepteur dans les années soixante-dix. Un couple de Portugais catholiques et dociles assurait alors l’essentiel du train de vie d’une riche famille polonaise dans un chalet de maître situé entre la Lauenenstrasse et la Rotlistrasse : elle cuisinait, blanchissait le linge et tapottait les traversins ; il faisait les courses, endossait le gilet de Nestor et ripolinait chaque matin le véhicule qui menait la maîtresse de maison au Palace dans les salons duquel elle s’adonnait au bridge. Et puis il y avait l'Autrichienne, jeune nurse bien faite ma foi qui s’ennuyait un peu, lui aussi si bien que leurs liens se resserrèrent. La première semaine ne fut pas achevée que le précepteur se retrouva prisonnier du chalet à des heures qui dépassent les convenances. Il lui fallut donc sortir coûte que coûte avant le réveil de la maisonnée. L’Autrichienne le conduisit par la main sur le balcon en lui murmurant les milles folies qui réchauffent nos hivers. Mais pas d’échelle et deux étages à vaincre, ... fermez les yeux c’est fait. Ne voyez-vous pas l’amoureux qui s’éloigne dans la nuit ?

J’ai lu que le X-Seed 4 000 culminerait à 4 000 mètres et regarderait dans les yeux le mont Fuji. Un peu de haut puisqu’il le dépasserait de plus de 200 mètres. Il serait ancré dans l'océan au large de Tokyo et abriterait plus d’un million de personnes. Il compterait, dit-on, 807 étages.

Julien mon frère, que serions-nous devenus si ta Mathilde et mon Autrichienne avaient eu l’invraisemblable idée d'être de ce siècle ?

Jean Prod’hom

25 novembre 2010

C'était l'été | Michel Brosseau

Photo / JP

C’était l’été. Deux mois de vacances à passer le long d’une nationale. La 160, elle s’appelait. Une avenue maintenant. Avec zone commerciale et tout un tas de ronds-points. Finie la longue ligne droite pour sortir de la ville. Maintenant c’est par là qu’on y entre. À ça aussi, il faudra s’y atteler. Dans quelque temps. Quand un peu plus costaud pour aller creuser paysage et mémoire. Ce qui de strates sous les parkings des magasins. De soi et des autres. Des lieux qu’on quitte et des ciels qui vous poursuivent. C’était l’été. Et rien à faire sinon tourner en rond dans un jardin. C’est terrible un jardin. Même immense vous tombez toujours sur la clôture. Et quand celle-ci est nationale… Des paquets de voitures qui défilaient là. Ça descendait de partout jusqu’à la côte. Des banlieusards, des gars du Nord. Et puis de Tours, Orléans… De là où j’écris ces lignes aujourd’hui. Deux mois de vacances et une station-service pour voisine. Un oncle maternel qui la tenait. Une idée de la grand-mère. Au temps des premières bascules. Quand les bagnoles en masse et que déjà vendre le lait des vaches ne rapportait plus grand-chose. Du temps où c’était « à l’américaine » qu’il fallait vivre. Commencer à. Pompistes à casquettes avec logo de la marque. Ici, aux marches de l’Anjou et de la Vendée comme au fin fond de l’Arizona. Gamin, le plaisir que c’était de se déguiser avec. Taillée comme celle de La Fureur de vivre ou à peu près. Mais ça, c’est bien après qu’on l’a découvert. Quand enfin la nationale invitait à mettre les bouts. Bien plus tard. Bien après ces étés à jouer les grouillots sur la piste de ciment gris. Gratter les pare-brises. Faire la pression des pneus. Repeindre les bordures en blanc. Et puis des pleins et des pleins. Expliquer la route aussi. Pour Saint-Jean de Monts, c’était facile. Au premier feu rouge à droite. Après la casse automobile, juste sur la droite, c’était la vieille route du May. Celle-là, il fallait pas la prendre. Au feu rouge seulement, à droite !... Noirmoutier qu’était indiqué. Pourquoi pas Saint-Jean-de-Monts, ça moi j’en savais rien. De toute façon, à l’époque, la mer qu’était à une centaine de bornes de là, je l’avais vue quoi ? Deux, trois fois… Et encore, pour le Mont-Saint-Michel, j’avais été malade comme un chien. Une drôle de première fois. Et pour la mer et pour le restau. J’étais resté à l’arrière de la D.S. pendant que les grands étaient allés manger. À me reposer et grignoter des « paillettes d’or ». Des gâteaux tout légers qui passaient tout seuls… Dommage ! Parce que tout était bon, apparemment. À part peut-être les haricots. Jamais aussi tendres que ceux du jardin. Et puis les fils… Mais tout ça avait peu d’importance. Ce qui comptait pour moi à ce moment-là, c’était les dos d’âne et puis la suspension hydraulique. Et que le tonton, il avait le pied un peu lourd. Comme presque tous les mécanos à ce qu’on disait. Une bagnole, fallait qu’elle montre ce qu’elle avait dans le ventre… Qu’elle marche ou qu’elle dise pourquoi… C’était l’été, et les bagnoles défilaient sur la piste. Coffres chargés ras la gueule. Et accrochées derrière des caravanes. Elles qui me sont revenues en regardant cette caravane noyée dans le végétal. Et puis en tirant le fil. Lequel, des mots ou du souvenir, ne me demandez pas. C’est là et ça suffit. Matériau disponible et tout ce qui s’y rattache. Le temps de faire le plein, les femmes allaient jeter un œil dans les caravanes. Allaient y chercher une bricole, ou en ramenaient une. Les hommes, eux, tiraient sur l’attelage. Réajustaient le fil de la prise. Donnaient un ou deux coups de pied dans les pneus. « Et d’ici, pour aller aux Sables-d’Olonne… » Dans ces cas-là, j’appelais le tonton. « Ils voudraient aller aux Sables !... » Nous, on disait Saint-Jean, Les Sables… Les mots, à défaut des lieux, nous étaient familiers. Les Sables !... Certes pas le bout du monde, mais c’était avant qu’il aurait fallu tourner avant. Le boulevard périphérique qu’il aurait fallu prendre… À une centaine de mètres avant la station. Même si, pour les Sables, ils auraient aussi pu filer tout droit. Mais en théorie seulement ! Parce que traverser la ville avec ce qu’ils avaient au cul… Non, le mieux c’était de faire demi-tour. Une ligne blanche au milieu de la nationale, mais on avait le droit quand même. Si on regardait bien, on voyait qu’elle était pas tout à fait continue. Les gars de l’équipement ils avaient fait exprès de peindre comme une espèce de pointillés. Pas un vrai pointillé, mais pas non plus une vraie ligne continue. Comme quoi, en discutant autour d’un godet, on obtient plus qu’en allant remplir de la paperasse… Si ça circulait trop, le tonton se mettait en travers de la route en écartant les bras. Gendarme amateur. Une fois les bagnoles arrêtées, il faisait des grands signes pour qu’il passe vite fait, l’autre, avec sa caravane. « Allez, allez !... » Par pitié qu’il faisait ça. Parce que c’était quand même drôlement malheureux de voir des gars qui s’embarquaient sur des distances comme ça sans mieux savoir manœuvrer. Faut dire qu’on était bien placés pour voir ce que ça donnait tous ces gars qui conduisaient jamais autant que l’été. Il était allé en chercher combien le tonton avec la dépanneuse ? De ces gens de passage qu’avaient raté le panneau qu’indiquait Les Sables. Faut dire aussi que c’était mal foutu. La Roche, qu’ils avaient été mettre sur leur panneau. Pas Les Sables, La Roche-sur-Yon. Même si, en principe, quand tu pars comme ça, tu te notes toutes tes étapes sur un bout de papier et t’es tranquille. Mais non ! Tellement pressés de partir, tu penses ! Faut dire qu’on serait p’t’être pareils à vivre dans des appartements, machin… Toujours est-il qu’y en a combien qui se sont emmanchés d’aller faire demi tour pour récupérer le boulevard périphérique ? Et vas-y que je te tourne au beau moment où y en a un autre qui déboule ! Ah ! ça pardonne pas… Choc latéral, comme ils disent aux assurances. Et encore quand c’est que de la tôle… Mais t’en as qu’emmanchent drôlement dans la ligne droite… Alors là, j’te dis pas !... Le tonton, il remorquait les épaves jusqu’à la station. C’était pas la place qui manquait. Elles restaient là un bout de temps, en attendant que les experts viennent faire leur boulot. Je traînais autour quand il y avait pas trop de clients. Je jetais un œil dans les voitures. Des jouets des fois sur la banquette arrière. Parmi tout un tas d’objets en vrac. Et l’intérieur des caravanes éventrées… Ça faisait de quoi méditer tous ces chez soi fragiles. Ces destins en suspens. Peut-être ça que j’apprenais autour des caravanes. Que rien n’est aussi permanent qu’il n’y paraît. Ça et puis la mort. Cette façon qu’elle a d’être là sans avoir à se montrer.

Michel Brosseau

écrit par Michel Brosseau qui m’accueille chez lui sur son site à chat perché dans le cadre du projet de vases communicants : le premier vendredi du mois, chacun écrit sur le blog d’un autre, à charge à chacun de préparer les mariages, les échanges, les invitations. Circulation horizontale pour produire des liens autrement… Ne pas écrire pour, mais écrire chez l’autre.

Et d’autres vases communicants ce mois :

![]() Daniel Bourrion et Urbain trop urbain

Daniel Bourrion et Urbain trop urbain![]() François Bon et Michel Volkovitch

François Bon et Michel Volkovitch![]() Christine Jeanney et Kouki Rossi

Christine Jeanney et Kouki Rossi![]() Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau

Anthony Poiraudeau et Clara Lamireau![]() Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas

Samuel Dixneuf-Mocozet et Jérémie Szpirzglas![]() Lambert Savigneux et Silence

Lambert Savigneux et Silence![]() Olivier Guéry et Joachim Séné

Olivier Guéry et Joachim Séné![]() Maryse Hache et Cécile Portier

Maryse Hache et Cécile Portier![]() Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier

Anita Navarrete Berbel et Landry Jutier![]() Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria

Anne Savelli et Piero Cohen-Hadria![]() Feuilly et Bertrand Redonnet

Feuilly et Bertrand Redonnet![]() Arnaud Maïsetti et KMS

Arnaud Maïsetti et KMS![]() Starsky et Random Songs

Starsky et Random Songs![]() Laure Morali et Michèle Dujardin

Laure Morali et Michèle Dujardin![]() Florence Trocmé et Laurent Margantin

Florence Trocmé et Laurent Margantin![]() Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick

Isabelle Buterlin et Jean Yves Fick![]() Barbara Albeck et Jean

Barbara Albeck et Jean![]() Kathie Durand et Nolwenn Euzen

Kathie Durand et Nolwenn Euzen![]() Juliette Mezenc et Loran Bart

Juliette Mezenc et Loran Bart![]() Shot by both sides et Playlist Society

Shot by both sides et Playlist Society![]() Gilles Bertin et Brigitte Célérier

Gilles Bertin et Brigitte Célérier![]() Michel Brosseau et Jean Prod'hom

Michel Brosseau et Jean Prod'hom

Jean Prod’hom

Dimanche 28 novembre 2010

Deux roses rouges ourlées de papier crêpe et coiffées d’un peu de blanc baissent la tête, elles avaient ce matin encore les lèvres bleues. Elles vont aller ainsi jusqu’à la fin de l’hiver, la vieille ne descend plus dans son jardin. Au fond des poches une douzaine de cacahuètes, une poignée de son et quatre mandarines, c’est comme un souvenir, une traînée plutôt, une traînée restée en arrière qui passerait subitement en coup de vent sur le chemin glissant.

Personne entre le Riau et la Goille. Il faut brasser la neige qui remonte jusqu’au ciel, on a beau avoir les yeux grand ouverts, on ne voit rien, ivresse sans vin. Les entailles dans la terre se croisent en tous sens, comme dans le ciel ou dans la neige, mais ne disparaissent pas. A l’Ecorcheboeuf un enfant crie à cause du froid. A quelques pas de lui ses parents pèlent la neige.

Au fond de la combe, le chemin du Creux exécute deux demi-boucles avant de franchir la Bressonnaz et rejoindre le Moulin. Et puis après? Je reviens sur mes pas, dans les parages de Photolabo où tous les jours sont dimanches depuis plusieurs années déjà, l’usine est à vendre : on y développait de la pellicule photos et on y réalisait des tirages papiers. Et puis après après ?

On a chauffé l’église de Mézière la veille déjà, si bien que nous ne sommes pas mécontents d’y entrer lorsqu’elle ouvre ses portes à 16 heures. Elle accueille aujourd’hui les élèves de l’Atelier de Musique, les enseignants, une organiste et les parents, les amis et quelques bénévoles. Le sacré prend un sacré coup de vieux et des allures enfantines : on sourit, on fait les choses à moitié, on saute, parle sans contrition, on se trompe, on recommence, c’est un peu carnaval : des ours jouent du violoncelle, le lait condensé s’écoule des flûtes en do, les flûtes en la font les institutrices, quant à la présidente elle a quelque chose de Jane Birkin. Derrière le coeur le crucifié ne voit rien, il a la tête dans les nuages.

L’organiste qui a ouvert la fête par la Sinfonia de J-S. Bach la clôt par la fugue en do mineur de Mendelssohn. J’aurais bien voulu demeurer un instant encore au chaud dans cette grande pharmacie repeinte aux couleurs des fêtes foraines, auxquelles me font immanquablement penser les trompette héroïques des orgues. Mais la maîtresse de cérémonie en a décidé autrement, elle remercie tout le monde, tout le monde sourit et Lili rit.

Jean Prod’hom

Il y a les châteaux de sable

Il y a les châteaux de sable

les écrous

il y a le vide dans les bibliothèques

les conducteurs de scooter

les structures élémentaires de la parenté

il y a la restauration des cathédrales

les requiems

les bouquetins du Creux du Van lorsqu’ils regardent la vallée des Ponts

il y a l’aubépine

Jean Prod’hom

La mort en ce jardin

Adossé à un muret de pierres sèches, le soldat au gilet vert songe aux façades du front de mer, aux mots salés de la femme au fardeau, il se souvient des volailles qui couvaient dans les dunes, la volonté sèche des enfants ne désarmait pas. A midi, pour peu qu’une bonne âme eût recueilli un peu d’ombre, les pâles fleurs des dunes baissaient les yeux; c’est seulement plus tard, à l’annonce de la nuit, qu’elles relevaient la tête pour une courte conversation. Saviez-vous qu’une seule courroie suffisait à faire tenir le tout ?

Ce soir le soldat désespère de l’ordre fébrile. Plus d’éclairage aux carrefours, c’est le même défi lugubre pour tous. Tandis que la langue du volcan frôle sa nuque, il s’agenouille, récite quelques strophes du grand poème de la cohésion avant de rejoindre la tête d’un cortège immobile, le regard tourné vers d’autres rivages.

Trop tard. On n’entend plus les cris des enfants derrière les dunes, on ne compte plus les fondrières, à peine quelques reflets dans le miroir de l’océan qui s’éloigne.

Jean Prod’hom

LXXXI

Demain, dernier vendredi de la journée. Grosse, très grosse fatigue. Avance ce soir dos au mur et reviens par les plates-bandes. Trop travaillé. Crains désormais de ne plus être en mesure de rattraper l’avance prise avant minuit. Mal pris.

Jean Prod’hom

Il y a les allocations familiales

Il y a les allocations familiales

les zones vertes

l’infaillibilité papale

il y a le chocolat chaud

les sentiers de moyenne montagne

Il y a Blaise Cendrars

la double crème

les sept jours de la semaine

il y a les fruits de l’églantier

Jean Prod’hom

Dimanche 21 novembre 2010

Le brouillard a tiré les rideaux et éteint les lumières bien avant qu’on ne se lève. Les bonnes volontés du dehors mises hors jeu, il a bien fallu faire avec et on a joué le nôtre à l’intérieur, à la lueur des réverbères. Les travaux de peinture allaient bon train mais on n’en menait pas large dans le long couloir repeint aux couleurs de l’hiver. Et lorsque le brouillard a fini par trouver les ouvertures de la vieille maison, s’est faufilé dans ses replis jusqu’à occuper la chambre des enfants, il a bien fallu qu’on songe à une issue.

Sortir donc, retrouver la brouille et se rendre compte que l’âme vit très bien sans corps dans un monde éteint : elle entend distinctement l’eau de la fontaine lorsqu’elle fait le dos rond, les chats s’affairent, dernières emplettes avant l’hiver, on les devine, la terre est noire, les taupes la retournent avant le gel.

Dans le vent on va tous les yeux fermés, je le sais, mais lorsque le visage prend les devants, ils y voient bien plus clair que ce qu’on croit. A tel point que je songeai, assis sur le banc de la Mussilly, qu’il ne serait pas si simple de me lever et continuer. J’hésitai plus d’une fois, le pâturage dépassait de dedans la terre comme une baleine dont on voit l’échine soulever l’océan, à mes pieds une bille de foyard aux flancs d’argent.

Mais le souvenir des sourires des enfants en a décidé autrement. J’ai laissé derrière moi la fraîcheur, deux bandes de vert et poussé devant moi un petit regret, celui de ne pas avoir su prolonger mon séjour dans la fraîcheur. C’est elle pourtant qui a éclairé le chemin du retour, celui qui conduit à d’autres saisons.

Jean Prod’hom

Elan brisé

Une fève

en un point de l’étendue

une fève multipliée dix fois

cent fois mille fois

une fève jetée loin de la tribu

une fève oubliée

le silence d’Oswald Sprenger

à ce sujet

en dit long

qui a glissé

derrière le décor

le fait incontesté

Oswald n’a pas hésité à se taire

ne rien dire

de cette route si singulière

qui a conduit

l’île

de la grandeur à la décadence

il a chanté

dans de longs poèmes restés secrets

les fruits du sorbier et ceux de l’églantier

les pensées raffinées et les regards pétrifiés

qui jettera les gants

hors les poches de l’amertume

pour dire un peu de vérité

pas tant que ça

un peu

un peu seulement

le tarissement des sourires

la rupture de la ligne d’horizon

les prodiges de la pensée

un instant

ont éloigné

la douleur

les doutes

mais la sève

d’un peuple épuisé

couvert de fleurs

qu’on sèche à la veillée

sèche et s’épuise

en peu de temps

Jean Prod’hom

Vendredi 15 octobre 2010

Là-bas, à 800 mètres sous terre, 200 invités triés sur le volet sabrent le champagne, le dernier pan de rocher est vaincu. Aujourd'hui une merveille industrielle est née au coeur du Massif du Gothard : 57 kilomètres d’un tunnel nouant solidement le sud avec le nord.

Là-haut, à la verticale du puits d'accès, un mineur prie les yeux tournés vers le ciel. Il a placé 7 mètres plus haut, dans la voûte de l’église de Sedrun, 50 kilos d’explosifs. Il veut honorer ainsi ses 9 amis morts pendant les travaux et nouer le bas avec le haut.

Lorsque tout sera oublié je reviendrai à Sedrun.

Jean Prod’hom

1 novembre 2010

Il y a les fumées bleues

Il y a les fumées bleues

la parturition

la Grande Peur dans la montagne

il y a les missions franciscaines

il y a les structures dissipatives

les fraises des bois

les jours fériés

le code pénal

il y a les tourbières

Jean Prod’hom

LXXX

On raconte que les charges des entreprises croissent avec l'augmentation de la production. Que dire alors de ces cafés bondés jusqu'à la gueule dont les propriétaires coupent le chauffage? Supprimons l’impôt sur la fortune et taxons avec plus de sérieux ces petites entreprises qui transgressent les lois de la production.

Jean Prod’hom

Dimanche 14 novembre 2010

Dans les prés maigres de la Grand Vy, quelques bouquetins et leurs petits broutent l’herbe de novembre. Des pancartes les ont avertis des dangers, mais l’ancienne décision de faire du Creux du Van une réserve naturelle ne les empêche pas aujourd’hui de rester sur leur garde. Les bouquetins ont une bonne mémoire. C’est en 1857 que David Robert, le propriétaire de la ferme du Creux, a liquidé le dernier ours de la région.

Ils sont une petite dizaine, comme nous. Vont et viennent comme nous, sans mors ni longe, mais ils vivent nus et sans un sou. Un petit franchit le mur de pierres sèches, les autres suivent, le vieux ferme la marche. Et tandis qu’on reste plantés-là, le troupeau s’éloigne à petits pas serrés sur la ligne d’horizon tendue entre le Tiltlis et le Mont-Blanc. Nous sommes plus inquiets qu’eux pour la nuit qui vient.

La ligne brisée des Alpes accapare notre attention un instant à cause de sa démesure, à cause de tant de regards hébétés qui s’y sont alignés. C’est de l’autre côté que règne le simple, sans gouffre ni sublime, à notre mesure, écrit pour l’étranger comme pour ceux du crû. Thomasset s’assure que le monde est bien en place, c’est dimanche, il cherche à voix basse l’or déposé dont les récits ne parlent pas.

La vallée des Ponts est un morceau du tendre haut perché qui déploie ses ailes comme une chauve-souris pour virer au-dessus de la vallée de l’Areuse. Pâturages vert pâle que tire à l‘est – et resserre – le col de Boinod. Tout autour les sapins noirs du Jura. Vallée sans ride, à peine marquée par le Bied qui prend sa source dans la Combe des Quignets. Le ruisseau recueille sans faire de vagues les eaux des tourbières avant de se perdre dix kilomètres plus loin dans l’entonnoir du Voisinage près des Ponts-de-Martel et mêler ses eaux noires, 300 mètres plus bas, aux eaux de la Noiraigue. Hors tout, un jardin suspendu.

Jean Prod’hom

Purification

Un affamé

à l’étoffe de plongeur

fouillait les fontaines

remontait les causes perdues

pour quelques sous

petite fortune

habits bon marché

quignon de pain

les forces de l'ordre l'accostent

la violence des coups lui ouvre

la mort dans le jardin

coeur scellé

avec quelques souvenirs

à côté du rucher

répartie de l'un des pandores

le plus poète des deux

à chacun sa charge précaire

Jean Prod’hom

Sublime élégance

Celui qui nous a quittés a invité 806 de ses admirateurs à l'accompagner au Père Lachaise.

Dernier coup de génie du bonhomme.

Il faut compter avec les morts.

Jean Prod’hom

1 novembre 2010

Il y a les réduits au fond des couloirs

Il y a les réduits au fond des couloirs

le protocole

le tram 9 lorsqu'il franchit l'Aar

les enclumes

les pommes dans lesquelles on croque

il y a l’indépendance d’esprit

les cartes au 1: 25000

il y a les questions posées à voix basse

les taies d’oreiller

Jean Prod’hom

LXXIX

Le sens du mot procrastination? n'en sais fichtre rien; je ne vois d’ailleurs aucune raison significative de m’en préoccuper aujourd’hui. Quant au sens du mot sérendipidité, je ne vous dis pas le nombre de fois que je l’ai cherché dans le dictionnaire : jamais trouvé. Mais je suis tombé à chacune de ces occasions sur d'autre mots, d'autres choses et je m’en réjouis.

Jean Prod’hom

Marabouts

Une quinte floche de magiciens désoeuvrés conçurent l’épouvante, la firent courir un matin de novembre de main en main : quelques jours suffirent pour faire d’une coque de noix un puits sans fond. C’est qu’on n’y voyait rien dans l’éprouvette, le soleil brûlait plus que de raison et les nuits raccourcissaient. Quelques illuminés sonnèrent l’alarme, rien n’y fit, les volontés s’écroulèrent, les insulaires se mirent à barboter dans les eaux troubles de la démence tandis que l’envie aveugle rongeait les dunes. Le roi enragea lorsqu’il vit ses fidèles lieutenants noyer leur peur dans le vin du désert, ils finirent comme il se doit à l’extrémité d’une corde, de l’eau morte dans les poches, aucun acolyte pour les sortir de là. N’y allez pas, une odeur de pourriture fleure derrière les roseaux et gagne à sa cause, jour après jour, l’iode de l’océan.

Les insulaires fêtèrent aigre la fin de l’épisode. Mains sur les genoux, instruments à terre, les musiciens tiraient de leurs arrière-pensées et du claquement de leurs doigts des hymnes nauséeux, rugissements de gorges, gongs fêlés, renvois acides. Les jours suivants, on évita soigneusement de faire la lumière sur les agissements des responsables si bien que l’épouvante ne quitta pas l’île et asphyxia les jeunes pousses de l’altérité. Les épines-vinettes envahirent la côte est, mêlées aux cirses, aux orties et à de minuscules désespoirs à fleurs lilas qui marcottaient les talus. Le vent d’est inondait la côte ouest de vapeurs saumâtres. Impossible de prendre une autre direction, de se lever même, car l’histoire s’affaisse lorsque les mots d’amour sont réduits à presque rien et qu’on arrose le jardin noir des magiciens.

Jean Prod’hom

Ecoles à Berne

En début de novembre 2010, la classe de 11VSB a eu l’occasion de passer une semaine au coeur de la ville fédérale, dans le cadre du projet Ecoles à Berne. Le but de cette association est de sensibiliser les jeunes à la politique afin qu’ils deviennent des citoyens actifs dans notre démocratie….

(la suite, c’est ici : ECOLES A BERNE-2010

Dimanche 7 novembre 2010

Personne au rendez-vous, pas l’ombre d’une foule au coeur de laquelle il était si réconfortant autrefois de mêler sa voix, aucune tâche, des promesses oubliées et des échos lointains. Les hommes se sont tus, le grand récit qui tient ensemble nos jours est allé de son côté avec la discrétion de la chouette au crépuscule. Lourd dans le matin gris, à côté de tout à côté de rien, sans la hauteur de vue des galets dans le lit du ruisseau sec, l’abandon des bris de roue du vieux moulin, la patience du désert.

Il serait déraisonnable d’user de la force – contre qui ? – , de se détourner – pour aller où ? –, tout au plus espérer un signe – mais qui y consentirait ? Alors on rêve, on rêve avec les dents : quelque chose glissera et roulera sur le chemin, on se penchera et on reviendra sur terre.

Soudain se lève un chant d’autrefois, sacré et familier, que nul n’a jamais compris, venu du fond de la nuit, mots cachés, mots ressassés depuis une éternité. Le chant vient par-dessous l’espace de plomb, le soulève et dans les plis de cette rengaine se fait entendre le silence, le silence qui pousse hors de lui le condamné avant de le déposer sur l’autre rive.

L’avenir est incertain mais l’horizon a les bras larges. Tandis que la nuit vient, le prisonnier navigue un instant vent arrière, dans les rebords du temps, un peu plus libre, avec à côté la foule anonyme et souriante des morts et des vivants.

Jean Prod’hom

Dans la collection bleue

A Franck Garot

Il y a le merveilleux

il y a l’irréfutable

il y a les divagations de l’esprit

les asiles psychiatriques

les grains de sable

les larmes qui ne servent à rien

il y a la programmation

l’agitation des poissons hors de l’eau

il y a l’ironie qui blesse

les biotopes

un Airbus dans le ciel du Pakistan

il y a ce qu’on ne comprend pas

les faveurs des puissants

il y a l’apostasie

la haine féroce

il y a quelques Peugeot

il y a le flou figural

une pelouse

il y a les vieillards mourants

l’horlogerie fine

la violence des vagues

les portes fermées du ciel

les tueurs en série

il y a les alcools forts

il y a le boulevard du Maréchal-Leclerc

il y a les stages de formation continue

il y a les amis

il y a les sept nains

le forfait des clepsydres

les coïncidences

il y a la mémoire qui flanche

les lourdes symétries

il y a les pneus dégonflés

ta langue dans ma bouche

les marguerites et les pâquerettes

il y a le fair-play

il y a la réticence

il y a les tard-venus

le temps d’avant la disparition de l’homme

il y a les cours de recyclage

l'ancien sigle d’un commerce de produits alimentaires

il y a la bise

les nuits d’amour

il y a l’expérience

il y a ceux qui cherchent du travail

il y a le calvados

il y a les carrefours

il y a les lieux auxquels on s’attache

l’allure des nombres

le régime sans sel

les bas de page

il y a les pépins en série

son numéro de téléphone

il y a l’argent jeté par les fenêtres

les mille-feuilles

le jaune

il y a les baies vitrées

le jeu des chaises musicales

il y a ce qui n’en finit pas de mourir

les urgentistes

il y a les restes de la vaisselle du monde

il y a les personnages secondaires

les élans mystiques

il y a les décisions qu’il faut prendre

les blagues qui tombent mal

les deux mots qu’on ne dit pas

les fins de série

il y a les sucettes à l’anis

il y a les galets plats hors de l’eau

il y a les préliminaires

il y a la face du monde qui aurait pu changer

il y a les nuits trop courtes

les retardataires

les œufs

les déménagements

il y a le pain sur la planche

les limites à la patience

il y a le lascar qui louche

le prix Nobel

les ronds dans l’eau

il y a le voyage autour de sa chambre

les ruses de la raison

il y a les frères et les sœurs

l’Arc de Triomphe

les réminiscences de choses idiotes

il y a les spectacles qui ne valent rien

les fuseaux horaires

il y a le cagnard

il y a l’ombre de la victoire de Samothrace

les corbeaux solitaires

il y a des types formidables

les cimetières

les sottes recommandations

la légende

il y a Lausanne

il y la convoitise

il y a le ciment à prise à rapide

il y a le fruit du hasard

il y le visage de Samuel Beckett

les injections létales

le premier café

le marchand de viande

il y a la bienveillance

les listes interminables

il y a la double digestion

le sacre de Charlemagne

le néant

il y a les pièges de la concision

le béton

il y a les recherches sur Google

les yeux grand ouverts dans la nuit

il y a les journées d’études

il y a les points à la ligne

l’assentiment

il y a les matches de boxe

les croissants frais sur le zinc

les pandémies

les condamnations

il y a les têtes des Jivaro

il y a les chiens lâchés

il y a les droits qu’on s’attribue

il y a Waterloo

il y a les excès

les fâcheries

les références authentiques

une machine à coudre et un parapluie

il y a les voyages en train

la magie

il y a la page 48

la doyenne de l’humanité

les tâches auxquelles on renonce

il y a les femmes qu’on n’oublie pas

la suffisance des prétentieux

il y a ce qu’on trouve bien

il y a les gros célibataires

les hurlements de Fellini

il y a les égarements de la providence

notre stupidité

le besoin d’absolu

les lettres d’excuses

l’ineptie des modes

les passagers du train Paris-Le Havre

il y a un saut d’eau salée

le sable

les maigres outils pour affronter la vie

Princesse Apocalypse

il y a le double visage de la réalité

il y a ce rien que nous sommes

le pied des murs

les fous rires

il y a une définition de l’aphorisme

quelques âmes charitables

la retraite d’un écrivain

la tour de Pise

il y a un huis-clos

le trèfle

une tondeuse à gazon

un poème de Paul Celan

le langage des charcutières

il y a les enfants des rues

les marches aux portes des palais

Marcel

les contrats à durée déterminée

les nouveaux riches

l’exclusion

il y a la critique littéraire

un crieur de bonnes nouvelles

l’amour courtois

le gazon de Wimbledon

le remboursement des dettes

il y a l’œil du coiffeur

il y a des bottes de paille

les haies

le désherbage

la main du Diable

des rediffusions

il y a une caisse d’anchois

les origines de la crise

les feux de l’enfer

des rustines

une moissonneuse-batteuse

il y a un compte à rebours

les relations contre nature

les lattes fatiguées d’un vieux lit

il y a même une fable

il y a le Président de la République

il y a les portes du Paradis

un mot de toi

ceux qui sont au pied du mur

il y a un ceinturon

les poches arrière d’un jeans

la mayonnaise

des agents spéciaux

il y a l’idée lumineuse d’un sergent

les premiers flocons de neige

l’aubier des arbres centenaires

il y a des pots de confiture

les reflets verdâtres du marais

les dompteurs de puces

les affaires pliées

les cœurs éclatés

les assoiffés du désert

un étrange mille-pattes

les marigots

il y a un nombre triste

un bouquet final

l’amour de la performance

la langue suédoise

les dimanches

les bayous

les livres qui ne se vendent pas

il y a la totalité des malheurs

de timides essais de conceptualisation

il y a les chuchotements

les chagrins qui sont à demeure

quelques enfants illégitimes

de l’allégresse

des suicides manqués

il y a une épitaphe extraordinaire

il y a des ascenseurs

il y a le sida

des claquements de portes

il y a l’autel des incertitudes

des chiffres et des lettres

il y a l’osier

les ascensions alpines

l’odeur de l’ambre solaire

il y a ce qu’on ne dit pas

il y a les objets perdus

les conjectures

l’arrivée au port

il y a la salade pommée

une kyrielle de moineaux

les rousses

le mercurochrome

il y a les bonnes manières

le mauvais temps

les cures d’amaigrissement

il y a des images de vierges

il y a une course d’escargots

le Q.I. des traders

le vieillissement prématuré

les mille et une raisons d’aimer

la première barbe

l’impatience du Chaperon Rouge

il y a les demandes inutiles

il y a ce qui a lieu mine de rien

les inséparables

l’obéissance des enfants

les longues attentes

l’abandon

il y a les proverbes

il y a des moutons à l’œil vengeur

la candeur

l’effet domino

une annexe aux traités de Tilsit

la burqa

il y a Madeleine Berger

les plages bretonnes

le souvenir de la bataille d’Eylau

il y a Yvonne et le Général

les commencements de l’Histoire

les 35 heures

le reniement de saint Pierre

le quarté

un marchand d’échelles

il y a la Mer Rouge

d’étranges royaumes

il y a les difficiles cohabitations

il y a les jours de pluie

le mouvement ouvrier

les étoiles

il y a la famille des ombres

le Mont-Blanc

les inusables chemins

l’évidence

il y a l’effondrement d’une tour

les rendez-vous manqués

il y a des prophéties

la douce folie

il y a celle qu’on voudrait cueillir au milieu de la foule

les diagonales

il y a les dimensions de nos vies

d’autres saisons

les merveilles du monde

des parkings

il y a demain

Indianapolis

des occasions

la tentation d’une vraie vie

il y a le mardi matin

les reconduites à la frontière

le temps des retraites

les obsessions

il y a l’illettrisme

le paysage du livre

le mois de mars

les trains qu’on a comptés dans la nuit

il y a Combray aujourd’hui

la vie d’étudiant

le fond du jardin

il y a l’allumeur de réverbères

la mauvaise herbe

il y a un fleuve

le Goncourt

les dés pipés

les vices et les vertus

une ceinture brodée

il y a ceux qui cherchent les poux

il y a une théorie des genres littéraires

la colère des lecteurs

le refus

il y a Pompidou

il y a aussi la dèche

une méditation sur l’avenir

les marges de l’histoire

la dureté du bois

il y a les écrivains qui tiennent à la gloire

les canapés au foie gras

les majorités relatives

le soutien psychologique

il y a les bonnes raisons

il y a les arnaques

des rêveries

le chapelet des idées reçues

les faux espoirs

il y a Orly le dimanche

l’histoire d’un Inuit

des nuits blanches

le tour du monde

il y a les lignes de fuite

il y a les fois prochaines

la plongée sous-marine

l’oubli

il y a Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski

il y a Cyrano

il y a un seul taulier

une tête coupée

les dernières secondes d’une vie

les files d’attente

il y a ce qu’on s’est mis en tête

un rêve de Joachim

les nymphéas

il y a les brutes zélées

l’indiscrétion du lecteur

des batailles

l’île Maurice

une lettre d’amour

le grain de la voix

il y a le désert

les horloges

les décharges

il y a les décombres

les regrets

une seconde vie

les éclats de rire

il y a celui qui n’est pas des nôtres

il y a un fringant jeune homme

la patience de Noé

Pluton au périgée

la grille derrière laquelle attendaient les réfugiés

les trains de la mort

les colonies de fourmis

les regards terrifiés

il y a les boiteries

la honte

le bob

il y a des mots rares

un gars tout seul au coin de la rue

la fierté

les constats affligeants

il y a la chasse au lièvre

une joggeuse

les punitions

les pièges du miroir

la position des tireurs

les soupirs

les boules de cristal

les cruelles certitudes

il y a Philémon et Tristan

il y a la grammaire

le libre accès

les mousquetaires

le vote électronique

il y a des manifestants

des messages d’insultes

le soleil qui fait grève

un psychanalyste à la retraite

il y a toi et moi

il y a une chanson de gestes

des apparitions

il y a Dieu

les choses de moindre importance

il y a la fatigue

le plagiat

les dimensions de la bêtise

la patience

les coups de chance

le bout des champs

il y a une pile de chemises

un Petit Larousse

des insomnies

le ciel au-dessus de nos têtes

le courrier du monde entier

la maladie qui vous cloue

les fumeurs et les autres

il y a l’Atlantide

il y a des faussaires

un porte-monnaie vide

il y a la commune de Fernoël

une approche avortée de l’infini

le voisinage

des contestations

il y a Noël

l’ami Pierrot

la réparation des injustices

il y a l’Internet

les noces de l’ennui et de la contrainte

il y a les paris

un écrivain gros et fier

la danse moderne et classique

les hommes à principes

les femmes de Casanova et Casanova lui-même

il y a une bande de désœuvrés

l’autre calendrier

le règne de Charlemagne

il y a sa liaison supposée avec Adalinde

les lettres de rupture

celle qu’on a retrouvé dans l’étang

des larmes

il y a les poèmes dont on ne se souvient pas

les brouillons

les pages blanches

les grains de beauté

les rondeurs démodées

le chef du casting

une femme de ménage

l’enfant qui réclame une histoire

il y a même les cuisses de Blanche-neige

le dernier voyage

il y a Jules Hetzel

ce qui persiste

deux policiers toulousains

les raison d’un refus

l’inhibition du pape

il y a les livres qu’on ne lira pas

le temps perdu

la sérendipité naturellement

la recherche du silence

il y a la république des livres

les statistiques

une bougie

les derniers jours

il y a la guérison

trois fois trois fois rien

il y a des opérations arithmétiques

il y a quelques tours de passe-passe

il y a le désespoir

il y a celui qu’on a oublié dans une prison

l’ombre de Ponce Pilate

il y a un wagon de cinglés

il y a les statuts

des jeux en ligne

il y a le temps des cerises

les défaillances humaines

des bouteilles

un concours d’orgasmes en couples

il y a l’un dans l’autre

il y a des péripatéticiennes

un amateur de chiffres ronds

il y a des langues inconnues

il y a de grosses bêtises

il y a la corde à laquelle chacun tire

un voyage sur Mars

il y a Don Giovanni

deux poussettes

il y a des huîtres

les années 30 à Chicago

les gâteaux à forme ridicule

Schrödinger

un chef-d’œuvre inconnu

il y a les rendez-vous

il y a les bien que

un puits au milieu des plates-bandes

les bourgeoises de Pont-l’Évêque

il y a un enfant de cœur

il y a le livre de trop

l’art contemporain

il y a ceux qu’on disqualifie

le tiercé

le poing dans la poche

il y a le loto

la haine sans raison

les excuses

il y a un huis sans serrure

il y a la météo

la télévision

il y a les réjouissances

les royaumes pourris

il y a un hérisson

un centre commercial

les dés pipés

il y a les instruments de domination

il y a le besoin de se renouveler

la bêtise

l’arrogance

les caresses

il y a sept corps dans un puits

l’ambiguïté

les occasions ratées

la générosité des mères

il y a les journées qui durent

le bonheur des pères

la petite forme

les anglicismes

la distance qu’on prend pour y voir clair

les nombres sans-grade

il y a bien plus

il y a l’infini qui guette

les ovations à Avignon

nos ignorances

les sévices

l’avenir qui donne tort

un manifeste poétique

le public

il y a les coups de main

il y a les préférences

les raisons de continuer

il y a les pourquoi

les fraises

la vie après toi

il y a la sobriété

le grand guignol

des grandes gueules

l’électricité

Tokyo

les pingouins du pôle Nord

il y a les promesses non tenues

Leonardo Fibonacci

un évêque

des taupes

il y a les cactus

les mises en examen

les effeuilles

la route entre Rome et Amsterdam

le désir de partir

un rond-point

une marquise

il y a les grosses colères

les quais de gare

il y a les appartenances

les illuminés de Salt Lake City

la reconnaissance

les miettes de pain

la longueur de la page

il y a la rage

il y a ce qu’on attendait depuis longtemps

les refus

le temps d’avant

les réincarnations

le harcèlement

un majordome

il y a les petites épiceries

les nœuds de vipère

une mercière

il y a les tragédies de la route

l’absence du père

il y a le château d’Oliferne

la saveur de certaines proses

l’aveu

les coups de pied qui se perdent

les équations sans réponse

des licenciements

il y a une chute vertigineuse

mille raisons de refuser

les estuaires

le travail recommencé

les ports

les noms d’oiseaux

la lisière des bois

il y a l’immortalité

les ronds de fumée

les changements de cap

les arrêts maladie

la nostalgie

les promesses d’éternité

des sources et des lacs

il y a les grand moulinets

les dispenses

les passages à tabac

les polars

les éliminations sommaires

il y a ta vie

les clés de Saint-Pierre

la tiédeur de l’enfer

les homélies pascales

il y a l’olivier centenaire

les passages à blanc

les habits de printemps

les justifications

il y a des imprécisions

il y a les retards

l’autosatisfaction

les degrés de l’humour

les rires

les agences de presse

les imitations qui mettent mal à l’aise

l’huile oubliée sur le feu

la vérité du Petit Poucet

l’enterrement du mouvement surréaliste

il y a les mouches

il y a la bravoure

le livre des records

il y a ceux qui passent à travers les murs

il y a ceux que l’imagination n’étouffe pas

les gants blancs

l’amour des comptes ronds

le vouloir dire

les petits réflexes câlins

les bons côtés

les supplications

un confessionnal

il y a les derniers cheveux

le bilans des gains et des pertes

les taches de rousseur

il y a des râteaux et une pelle

il y a les bonbons

Robert Desnos

les mensonges

le zéro

les examens

l’encre rouge

il y a le clin d’œil des étoiles

l’extrême onction

les frasques de coco

il y a des dépositions

il y a les mauvaises raisons

l’inutilité

le vieil Armand

le chapelet des petits emmerds

les aboiements

la tonsure des moines

il y a un père et sa fille dans un parc

il y a les petites pierres blanches

l’heure qui passe

la durée

le type qu’on fête

le geste tranchant des géants

les confidences

il y a un gâteau d’anniversaire

il y a des bougies

il y a l’agitation

l’assiduité

il y a ceux qui s’y croient

il y a un sonnet

il y a des vies minuscules

le réveil

l’Académie française

les prétextes

l’ordinaire

l’appel du 18 juin

il y a un hymne national

il y a les cortèges de sottises

ce vers quoi porte le regard

les constructions de demain

les curiosités linguistiques

les superstitions

les yeux des fous

il y a les gadgets

il y a les robes de mariée

la scansion

les pauvres espoirs

il y a les fiches de cuisine

les lamentations

le pressentiment

l’entassement des saisons

les manies inaperçues

les vieilles bouteilles

il y a les trompettes de la renommée

il y a ceux qui ont un chien

le pourrissement des morts

un rêve d’Ubu

l’herbe verte au retour du désert

les sifflements du vent

les pâtes de fruits

les crevaisons

il y a une cahute

il y a les trompe-l’œil vieillis

le Paic citron

il y a les recommencements

les jolies brindilles

les déjeuners sur l’herbe

les déclarations

la correction

les hérissons qui se hâtent sur le bitume

la crise

il y a les professeurs de philosophie

les arbres à came

il y a l’immanquable

la pagaille

les inondations

il y a des revenants

il y a des cactus

il y a les syllabes

l’âge mûr

il y a Shakespeare

l’ombre du maître

le cancer de la gorge

la Guilde des avocats de la ville de Dijon

le prénom oublié d’Alzheimer

les salariés au lendemain de leur licenciement

il y a l’hôpital Sainte-Anne

il y a les bonus

il y a ce que tu vois dans la glace

les sondages

les rencontres de Chaminadour

les restrictions budgétaires

les exigences tyranniques

l’oubli des proches

la ponte

les cueillettes

il y a le tournage d’un film

il y a les gargotes

les méthodes pour bien lire

une paire de bottes

les apôtres

les quelques secondes de trop

les exercices d’admiration

la contagion

le confort

il y a des réussites

il y a les poignées de mains

il y a ce qu’on oubliera

il y a les employés des douanes

les victoires qui lassent

la dépression

l’inlassable circulation des hommes

les cris de la victoire

il y a la fin des vacances

la démission des leaders

le cercle de l’horizon

il y a un bouclier de cuir à l’ancienne

il y a les mesquineries

les plaintes qui n’aboutissent pas

la relativité du temps

la princesse de Clèves

la jalousie

la nécessité

les 400 coups

il y a la roulette russe

la répétition des mauvais souvenirs

les airs fripons

il y a le ridicule

les excès

l’histoire qui défile

le découragement

la guérison

il y a le regroupement de militants fanatisés

les ravissements

le consentement au premier baiser

les habitudes qui franchissent les générations

il y a un billet de 1 000 dollars

la bouche qui te regarde

les séances chez le psy

il y a les tablettes d’argile